クラブ化粧品-衛生用品-

少し前に戦前の衛生、清潔、道徳、マナー関連を調べる機会がありました。中でも一等驚愕したのはマナーでしたが、当時一般的に浸透していた価値観や習慣にも思わず失笑し、眉を顰めるようなエピソードが尽きません。明治に西洋的な新しい価値観が導入されたとはいえ、それが人々に浸透していくには長い時間を要したことでしょう。何れにせよ全てにおいて過渡期であったため、現代の価値観で短絡的に判断するのは懸命ではありませんが、新発見のような面白さは否めません。

以上のことを念頭に、まずは戦前の衛生について少し触れておこうと思います。ただ、明治政府が本格的に公衆衛生を進める発端となったコレラの大流行については周知の事実なのでここでは触れず、化粧品に関連性のある女性の清潔と口腔衛生について取り上げます。また、洗粉(洗顔料)については過去の記事で取り上げたためここでは触れません。

♣女性の髪

♧少ない洗髪回数

明治時代は月2、3回ほどの洗髪が当たり前で、それは夏の汗ばむ時期でも変わりませんでした。とりわけこの時期は頭髪から悪臭が漂う女性が多く、とても堪えられる臭気ではなかったと当時を振り返る回顧録があります。ちなみに明治20年代の銀座での出来事です。この頃は、束髪よりも日本髪を結う女性の方が多く、強いて言えば堪え難い臭気を放つのは日本髪よりも束髪だったようです。

日本髪は、松脂と木蝋に胡麻油などの植物油に香料を混ぜた鬢付け油を使用します。髪洗時は多量に塗布した髪油や汚れを落とすのに半日を要し、女性にとって大仕事でした。自宅に水道が引かれていない場合は銭湯で洗髪するしかなく、更に入湯料の他に洗髪料が必要であり庶民が気軽に洗髪できるわけではありませんでした。

資生堂の記事でも取り上げましたが、上記のような状態でも都会はまだましで、田舎だと流れるほど髪油を塗布し、洗髪は髪を痛めるとの理由から一年に一度だけという人も珍しくありませんでした。髪を結い直す時、櫛で梳くと臭気とともに湯気が立ち上がった人もいたそうです。

♧臭う束髪

現代人からするとどちらも臭いでしょうが、とりわけ束髪は臭いが酷いと先程も記しました。日本髪は髪油を多用するため、その香りで頭髪の臭いは多少紛れますが、束髪は髪油を多用しないので頭皮から出る脂垢と汚れで臭いが酷くなる傾向にあったようです。

本職の髪結いに頼めば、結い直す前に手入れをしてもらえます。熱湯に浸した布で頭皮と髪の汚れを拭き取り、丁寧に櫛で髪を梳いてくれたそうです。ところが簡単な束髪なら自分で結えてしまうため、これらケアを省いていたのかもしれません。時間と手間を考えると億劫に感じますからね。

♧洗髪剤

明治末まで一般的に使用された洗浄剤は、うどん粉、卵、布苔で、中でも卵での洗髪が推奨されていました。国産石鹸の生産量が増えてくると洗髪剤に石鹸が取り入れられますが、残念なことに国産石鹸は舶来品よりも質が劣っており、髪が痛むとの理由から従来の洗髪剤が使用され続けます。

しかし、大正時代に入ると数年前まで使用されていた洗髪剤は、頭髪が蒸れたり、臭気を発する恐れがあるため不衛生だと唱えられ始めます。緑石鹸(多分オリーブ石鹸)で週に1回洗髪するのが清潔で良いと推奨されました。ここで推奨されている緑石鹸は良質な舶来石鹸であり、使用できたのは極一部の人達です。良質な国産石鹸が安定的に製造されるのは関東大震災後なので、庶民に広まったのは大正末頃だと考えられます。

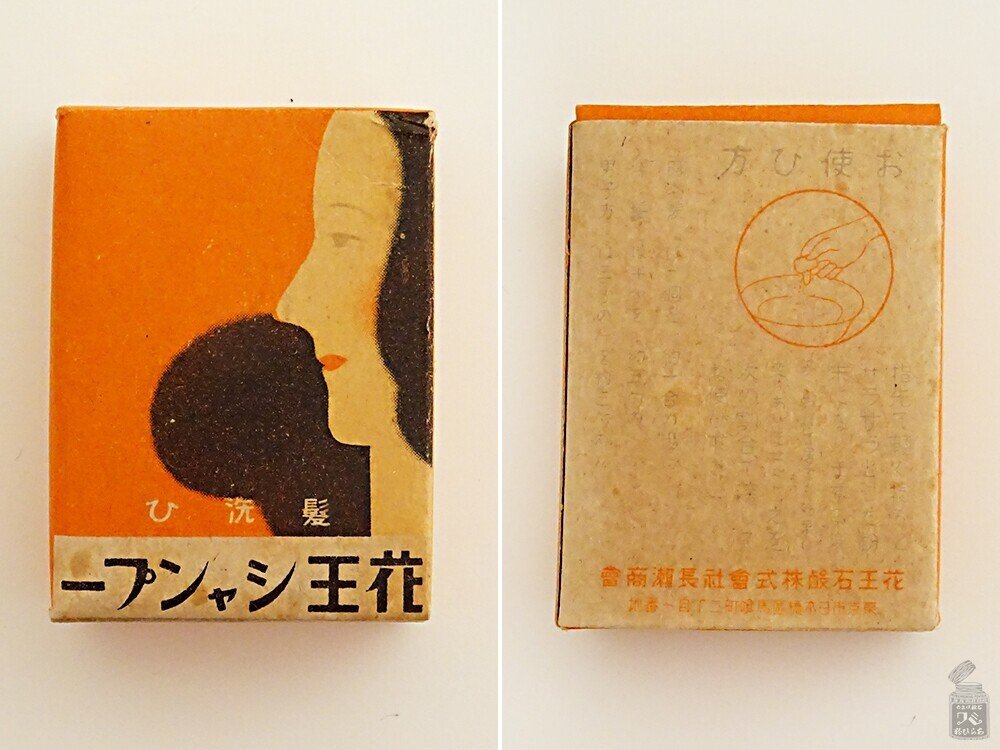

昭和5年以降になると洗髪用シャンプーが発売されます。代表的なシャンプーの一つに「花王シャンプー」一箱5銭がありました。重さは箱入りのままで16.7gほど。

髪洗ひ花王シャンプー

使用法は、洗面器に湯と粉末を入れ泡立てて洗髪する流れです。日本髪か洋髪によりシャンプーと湯の分量は異なりますが、洗髪の頻度が少ないと泡立ちが悪く、一箱では量が足りなかったのではないかと推測できます。庶民からするとちょっとした贅沢品ですね。

ちなみに男性は週に1回の洗髪が推奨されていました。一度の洗髪で使用するシャンプーの分量は三分の一。チックは床屋で落とすのが当たり前だったそうで、昔の油性ポマードを自宅で落とすのは難しかったことでしょう。現在でも柳屋から販売されているポマードは落とすのに少し苦労します。

ほんの一部ですが、大正末頃の洗髪剤の広告です。内容に目を通すと、この頃もまだ材料に布海苔や鶏卵が使用されているものがあったと分かります。

♧疾患

頭髪の悩みで多かったのは、頭垢、脱毛、薄毛、禿、皮脂過多、寄生虫(虱、白線、黄癬)、白髪、癖毛、縮毛、毛色などが挙げられます。治療は家庭療法が一般的で、主に母親が対処していたようです。余談ですが、貧しい下町の女児達の頭髪は不潔で虱がいるのは当たり前で、少しでも清潔を保つため断髪するよう親に申し入れた学校もあったほどでした。また、自身の頭髪から漂う臭気で気分が悪くなり、頭痛を引き起こす原因になっていたようです。

こちらも大正末頃の疾患向け商品の広告です。女性用禿隠し、頭垢取り用ポマード、頭垢取り香水など効果は不明ですがそれなりに需要があったのでしょうね。

♣口腔衛生

♧明治以降の歯磨

ライオン社史によると、日本で欧米式歯磨きの処方が紹介されるようになったのは明治5、6年頃のことだそうです。明治中期まで歯磨粉は化粧品小間物に分類されていましたが、次第に欧米の化学薬品が入ってくると歯磨粉に対する認識も変わっていきます。

この頃の歯磨の概念は、歯牙を清掃して美を保ち、虫歯および歯槽膿漏を防ぎ悪臭を除去し、口腔を清潔に心身を爽快にすることが目的とされていました。

♧歯磨粉

明治初期から様々な歯磨粉が発売されており、そのほとんどが「〇〇香」「〇〇散」と製品に名付けられています。全国的に有名だったは、東京波多海蔵製造「花王散」です。かなりの顧客を抱えていたこと以外に歯磨粉の特徴は不明ですが、明治中期までは欧米式歯磨粉より在来の日本式歯磨粉を使用する人の方が多かったとのことです。

明治後期には欧米式歯磨粉が広く普及し、商品名も「〇〇歯磨」が一般的となり、英語表記も登場し時代の傾向を物語っています。国産歯磨で名を馳せたのは、「象印歯磨」「鹿印歯磨」「浪速歯磨」「帝歯磨」「ダイヤモンド歯磨」「ライオン歯磨」「バイオレット歯磨」「ツバメ歯磨」「クリーン歯磨」等があり、販売遍歴に目を通すだけで数多くの歯磨粉が製造されていたことが分かります。

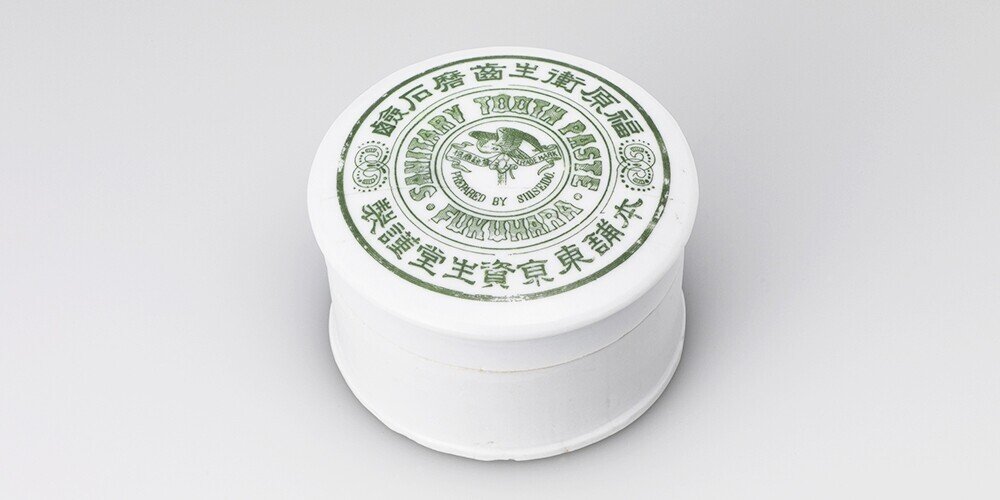

煉歯磨

煉歯磨はクリーム状に練られた歯磨粉をさします。香りが発散しづらく、口内に含むと溶けやすく清掃に適した性質です。

明治33年、資生堂薬局から煉歯磨の元祖である「福原衛生歯磨石鹸」が発売されます。容器に鷹の意匠があしらわれたことから「鷹印」の愛称で知られていました。粉歯磨が一袋2、3銭と安価な頃に、煉歯磨はその10倍の30銭と大変高価なものでした。それでも品質が良く売行きは上々だったようです。

また、当初の容器は瀬戸物がほとんどでしたが、次第にゴム製橢圓形、ニッケル缶、チューブタイプなど使用上改善されたものが次々に発売されました。

水歯磨

水歯磨とはマウスウォッシュのことをさします。日本に洗口料の歯磨は存在しておらず、明治末に海外製を参考に製造されたのが始まりです。

ぬるま湯に数滴垂らし、食後や就寝前などに使用する点では現代と変わりません。手軽に消毒殺菌ができることから、ヒット商品として人気を博しました。明治期の水歯磨で有名だったのは東京淺井得陽堂「ドクトル水歯磨」で、国産としてはそれなりの品質だったようです。容器は白磁器の瓶で販売されていました。その後、明治41年ライオンから高品質の水歯磨が発売されます。

♧歯刷子

「歯刷子」という名称が一般的に用いられるようになったのは明治末期のことで、それまでは楊枝が習慣的に使われていました。最初に「歯刷子」と商品名に採用したのが「ライオン万歳刷子」といわれています。

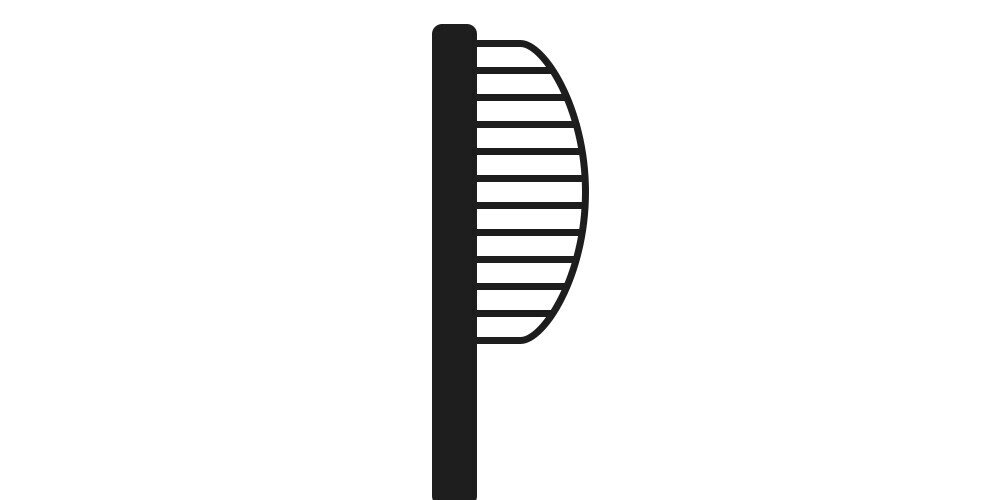

歯刷子の種類

ライオン歯磨本舗『歯磨の歴史』に歯刷子の種類について説明があるので、その中から4点取り上げて紹介します。画像は作成し直しています。

A

平型。歯列にフィットしないため充分に磨くことが難しい形です。

B

ブラック型。この形は奥歯や狭いところを磨くのに適していますが、平型と同じで歯牙にフィットしにくいという難点があります。

C

刷毛が緩やかな谷型になっているので、前歯との接触に向いている形です。

D

形が船底に似ていることからボンベイ型と呼ばれています。歯牙を磨くよりも、舌を磨くのに適した歯刷子といってもいいでしょう。

歯刷子の毛

毛の種類は主に豚、狸、馬、羊毛があり、この中で一番用いられていたのは豚毛です。馬毛は太くて屈撓性が少ない、狸毛は非常に軟らかい、羊毛も柔らか過ぎるため豚毛を加えないと難しい素材とされていました。

ついでに豚毛の良質な産地はロシア産、次いで重慶産です。日本では重慶産が多く用いられていました。

♣クラブ化粧品の歯磨・石鹸

では、ここから本題である中山太陽堂の衛生用品に入ります。念の為、中山太陽堂から発売された歯磨き粉と石鹸を発売年表から抜粋しておきます。それと、中山太陽堂が行っていた口腔衛生に関する活動については、過去の記事にて取り上げた為ここでは触れずにおきます。

♧商品発売年表

明治43年 クラブ歯磨

大正2年 クラブ煉歯磨、クラブ水歯磨

大正5年 陸海軍用歯磨

大正9年 カテイ石鹸

大正10年 クラブ煉歯磨チューブ入

大正12年 クラブ歯ブラシ、クラブ石鹸

昭和2年 カテイ歯ブラシ

昭和3年 太陽堂石鹸

昭和6年 大楠公意匠のクラブ煉歯磨チューブ入、クラブ粉歯磨袋入

昭和8年 カテイ石鹸角型

昭和10年 半煉クラブ歯磨

昭和11年 ヨードチモール配合クラブ煉歯磨新大型、医薬部外品薬用クラブ歯磨

昭和12年 ヨードチモール配合クラブ水歯磨、アルミニウムチューブ入クラブ歯磨

昭和13年 クラブ半煉歯磨特大カン、クラブ半煉コドモハミガキ、クラブ半煉歯磨粉入(代用容器)、クラブ半煉歯磨ガラスコップ入(代用容器)

昭和14年 ガラスコップ入半煉歯磨特定品発売

昭和15年 マーセタート石鹸、クラブマルベリー石鹸

昭和初期に発行されたクラブ本店編『お化粧』のカタログに、毛髪の手入れや口腔の衛生について解説が掲載されています。中山太陽堂はどのような指南を記しているか転載しておきます。

♧クラブ式の毛髪お手入れ

手入の不行届や粗悪な油使用の為め、毛髪が薄くなったり切れたり致します。毛髪も皮膚の一部で御座いますから、これを保護するには生理的療養の必要なことは申すまでもありませんが、外部からも栄養を與へねばなりませぬ。それには一ヶ月に二度か少なくとも二ヶ月に三度はカテイ石鹸かクラブ石鹸又はクラブ洗粉で御洗髪になり、生乾きの時クラブキニーネ香水を頭へ振りかけ、乾かしてから植物性の純油クラブ香油を指で頭の地へすり込んでお髪上げをなさいますと、大層髪の発育を授けることになります。常にクラブキニーネ香水を用ひ、二日目或は三日位にクラブ香油かクラブ美髪用ポマードをお塗りになって居れば、切れ毛や抜け毛の艶を増し、いつもふさふさとした黒髪を保つことが出来ます。

♧クラブ化粧品の歯磨と歯刷子の使用法

歯磨は理想としては、先づ其粉末が繊細で口中に入れて比較的早く溶解し、爽かな香味を有して殺菌清掃の力に富んだものでなければばりません。若し其粉末が疎らであったり、或いは硬くて溶解し難いやうなものであると、直ぐに歯牙の琺瑯質を磨滅して却って歯牙に悪い結末を生ずるやうな事になります。

医学界の推奨を享けているクラブ歯磨(粉製)及クラブ煉歯磨はこの条件を具備して居る斗りでなく口中に清掃の気分を與え而も最も衛生的のものでありまして、これを使用するに當りましては、先づクラブ刷子のやうなあまり軟らかくない少し硬い位の毛の歯刷子に充分歯磨をつけ、上顎は上から下へ下顎は下から上へ歯茎の上からしゃくるやうに軽く摩擦し、奥歯は、其廣い歯面は素より隅から隅迄食片の少しも残らぬやうに充分に磨くのが必要であります。全世界の歯科医学者のし推奨するセルロイド製柄のクラブ歯刷子とカテイ歯刷子は、其毛の選択上に就ても製造上に就ても又其消毒に就ても、不快研究と細密な注意とに依て製造されて居ります。殊に其柄にセルロイドを用いたことに就ては保健衛生上、美観上、国産品尊重上深い理由と自信とを持て居ります。このクラブ歯刷子とカテイ刷子とは程よい曲り具合にて使用上最も便利で且つ其の毛の植へ方が良く歯列に適合するやうに凹凸して作られてありますので、歯面や歯間を残る隈なく磨くことが出来ますばかりでなく、セルロイドの表面はなめらかですから汚物や黴菌の宿となるやうな不潔且つ危険は絶対にありません。只清水で洗ふ丈で直ちに清潔になりますから真に衛生的な理想の歯刷子で御座います。大体歯の清掃は朝起きた時と夜寝る時の外、食後には必ず行ふのが本當ですけれど、手軽な方法としてはクラブ水歯磨を、毎食後コップ一杯の水に数滴滴下して含嗽いたしますと口中は清掃に、気持ちは自づと爽やかになり、齲歯や口腔炎を未前に防ぐ卓効があるので御座います。

♣ポスターと雑誌広告

有名な北野恒富によるクラブ歯磨のポスターと婦人世界(明治44年)掲載の広告。明治末に、紙と容器タイプの歯磨きがあったと確認できます。

雑誌広告

♣クラブ歯磨

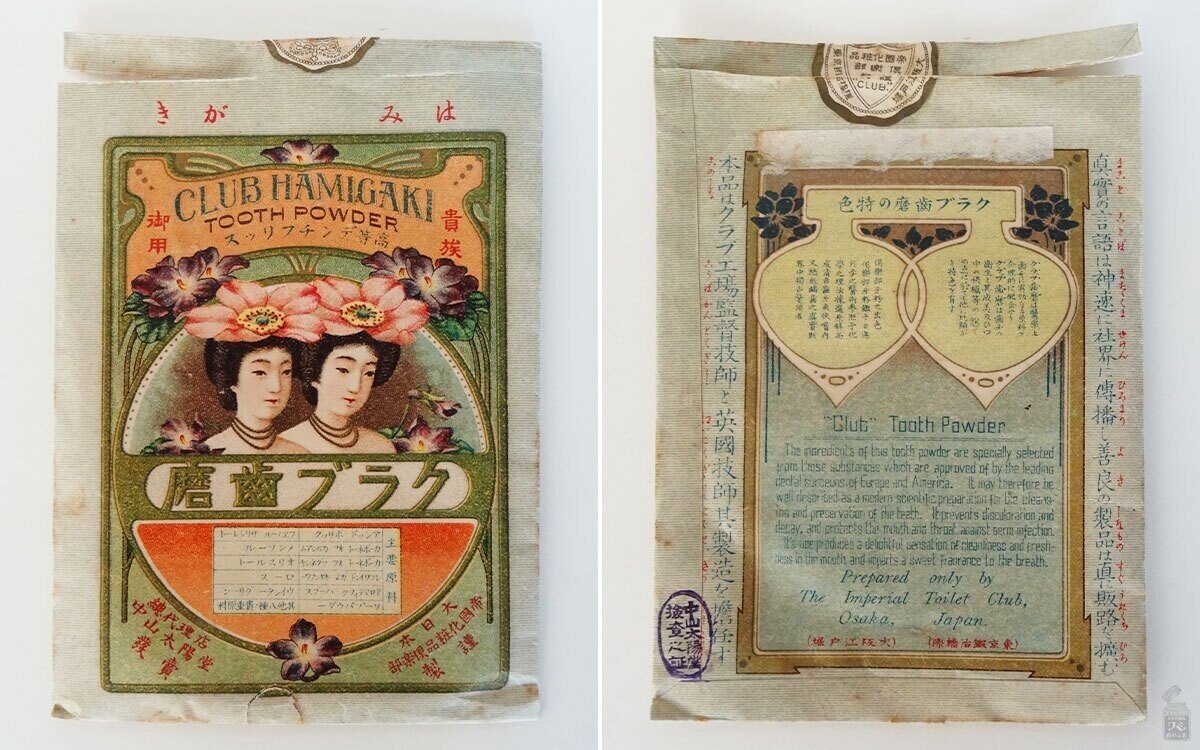

♧試供品もしくは携帯用

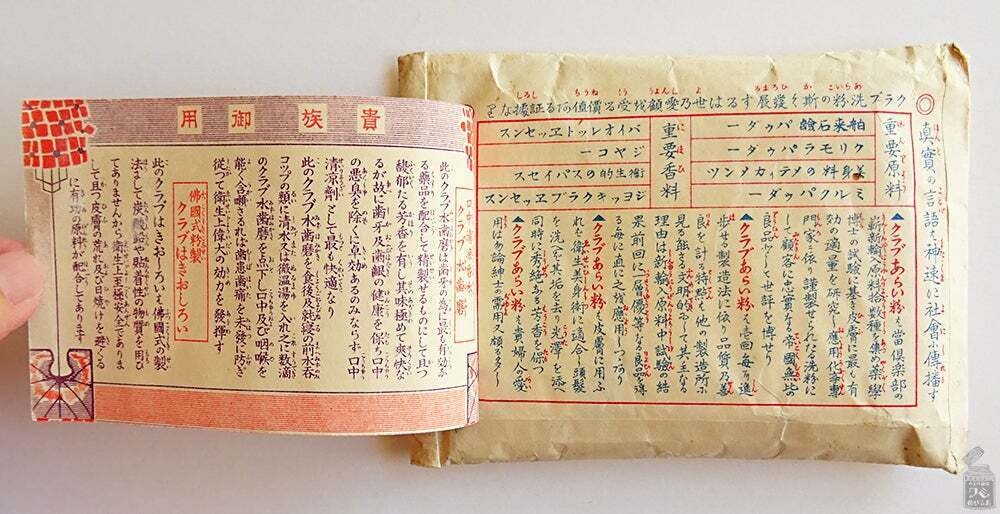

この歯磨は大正3年刊行のクラブ新聞に附属していたものです。商品によって異なりますが、明治末〜大正初期まで表記されていた「帝国化粧品倶楽部」と「貴族御用」が入っています。試供品ながら金箔が施され凝った作りです。裏側はしおり型広告が付いています。

♧通常サイズ

封止の商標は明治39年に登録されたもので「帝国化粧品倶楽部謹製 IMPERIAL TOILET」と表記が入っています。明治44年のポスターに配置された歯磨きと同じ図案です。

♧大型サイズ

こちらは大正末〜昭和初期頃のものです。「帝国化粧品倶楽部」の表記がなくなり「貴族御用」が「日本名物」に変わっています。裏側に新発売のクラブ白粉のしおり型広告が付いており、さらに広告の裏側は鉄道方式による化粧の手順が説明されています。

♧半煉クラブ歯磨き潤質

クラブ特定品から昭和6年に発売された大楠公印の歯磨。他にもチューブタイプや青い缶タイプもあります。

♧クラブ歯磨入

婦人世界(明治44年1月号)の広告に載っています。入手したものがいつ発売されたのか分かりませんが、明治44年頃の意匠とは多少異なっています。

この中に歯磨粉を入れ、日常的に使用していたのではないかと思います。 横幅10.5cmあるので少し大きく感じますが、携帯用もいけそうです。

♧クラブはみがき

コップ満杯に粉歯磨きが入って売られていたもので、昭和初期頃のものだと思います。中身を使い切れば歯磨き用のコップとして使用できます。小ぶりながらよく作られています。

♣洗粉

中山太陽堂の最初の商品「クラブ洗粉」。

私も洗顔料は「クラブ洗粉」を愛用しています。洗顔後の肌はしっとりし、優しい甘い香りがとても心地よい洗顔時間を得ることが出来ます。

♧高等トイレットクラブ洗粉 通常サイズ

封止が明治39年登録の商標なので、少し古いタイプの洗粉です。帝国化粧品倶樂部謹製と表記されています。

裏側は商品PR紙付きです。

裏面もしっかり商品紹介の文章がびっしり。

♧美容素クラブ洗粉 通常サイズ

♧特大袋

♧クラブカテイ洗粉

昭和6年発売のクラブカテイ洗粉。商標であるヴィジェ・ルブラン「画家とその娘」が配置されたたデザインですが、着色のクオリティが低いせいで顔が劣化して見えますね。他部分は幾何形体のようなモチーフが優しい色合いで構成されています。

♣石鹸

♧クラブ石鹸

大正12年発売のクラブ石鹸。クラブ化粧品が最初に発売した石鹸は、クラブ石鹸の名称ではなくカテイ石鹸でした。その理由は『百花繚乱 クラブコスメチックス百年史』に記載されていますので引用しておきます。

それまで、すべての製品を「クラブ」ブランドで発売していた中山太陽堂が、なぜか石鹸に限って「カテイ」ブランドにしたのか。それは「クラブ石鹸」という商品名が他に存在していたためである。登録者は神戸市今和田新田字西投上の山田石鹸製造所で、クラブ形の図形のなかに「CLUB」の四文字を配した石鹸の商標を明治三十八年六月に登録したのに続き、「クラブ石鹸」の五文字と「クラブ石鹸」のラベルデザインも、それぞれ商標登録していたのである。明治三十八年は、それまで「第一類・化学品、薬剤及び医療補助品」に含まれていた石鹸の商標分類が「第七十三類・石鹸」といして独立した年であった。太一はカテイ石鹸の製造販売元がクラブ化粧品と同じであることの周知徹底を図るため、独特の浸透力の強い宣伝方法で訴求を続けた。カテイ石鹸一個につきクラブ歯磨の見本一個をつけるといった手法も用いた。大正十年十一月、「クラブ石鹸」の商標などいっさいを買い取るための手続きを完了した。(…)

♧クラブ美の素石鹸

昭和8年発売の「お顔のアレないクラブ美の素石鹸」。小さいので携帯用だと思います。箱は、この時代特有の幾何形体をモチーフにしたシンプルなデザインです。商品説明書もシンプルながら銀箔加工が施され、中山太陽堂のこだわりが伺えます。

♧クラブカイテイ洗粉 石鹸ケース

セルロイド製のケースです。ちょうど小さな石鹸が入るので、携帯用だったことが分かります。

♧CLUB Bishin Soap 石鹸ケース

金属製のしっかりした作りをしたケースです。こちらも同じく携帯用。

♧クラブビシン石鹸

セルロイド製のの携帯用ケースです。装飾性はなく文字のみが入ったシンプルな見た目です。

♣クラブ美髪用ポマード

明治44年発売のクラブ美髪用ポマード。

頭髪の発育を助け、癖毛を直し硬い頭髪を柔らかにし、常に房々とした美しい色艶を与えます。故に紳士方の頭髪用ばかりでなく御婦人方の束髪用にも広く御愛用を蒙っております。殊にその奥床しい優雅な芳香はいつでも気分を爽やかに致します。

この美髪用ポマードはサイズが二種類あり、こちらは大きいものです。このラベルと容器は発売当初のものだと思います。その後デザインが改められ、サイズも大中小と三種類となり、チューブ入も発売されています。

♣太陽堂薬品

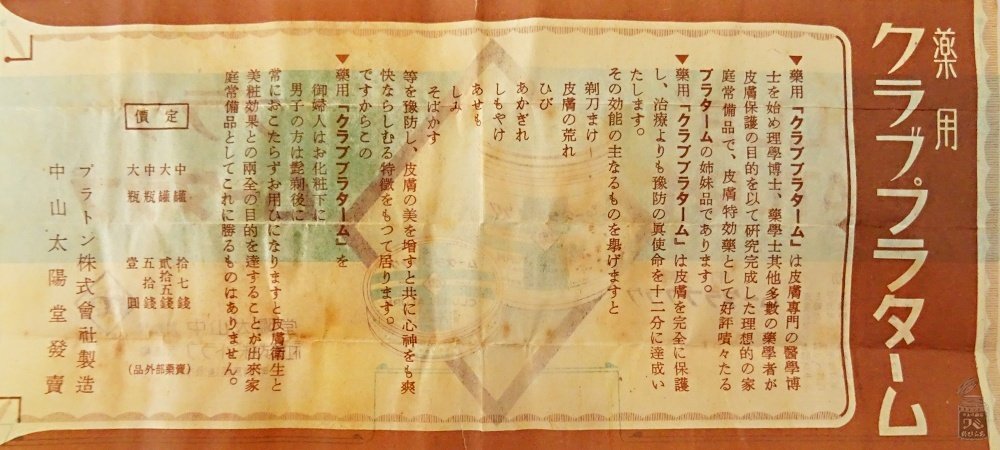

♧クラブプラターム

太陽堂薬品株式会社で製造されたクラブプラタームです。『クラブコスメチックス百年史』によると太陽堂薬品株式会社は、昭和13年に大阪で設立され、家庭薬や外傷薬を製造していたそうです。本には、このクラブプラタームも太陽堂薬品の製造と説明がありましたが、缶にはプラトン株式会社製造と書かれていますね。封緘もプラトン株式会社によるもののみたいですし。

効用を読んでみると、メンタームに化粧効果がプラスされた感じでしょうか。サイズは、現在の携帯用メンタームよりも小ぶりです。

付属の説明書です。クラブプラタームにはサイズが2種類あったんですね。

内容に目を通すと、既に発売されていたプラタームの姉妹品とあります。安易な推測ですが、プラトン+メンソレータムのタム?=プラタームという命名なのでしょうか。やはり万能な効用、家庭の常備薬として重宝しそうです。

クラブ化粧品の衛生用品が入手できたら追記していきます。