文学のなかの美術、美術のなかの文学④―サルバドール・ダリ「燃えるキリン」―

自らを酒鬼薔薇聖斗と呼び、1997年に神戸連続児童殺傷事件を起こし、当時14歳であったことから、「少年A」と呼ばれた人間が、スメタナの『わが祖国』とダリの『燃えるキリン』を好んで鑑賞していたことを知ったとき、私は、衝撃を受けたことを覚えている。

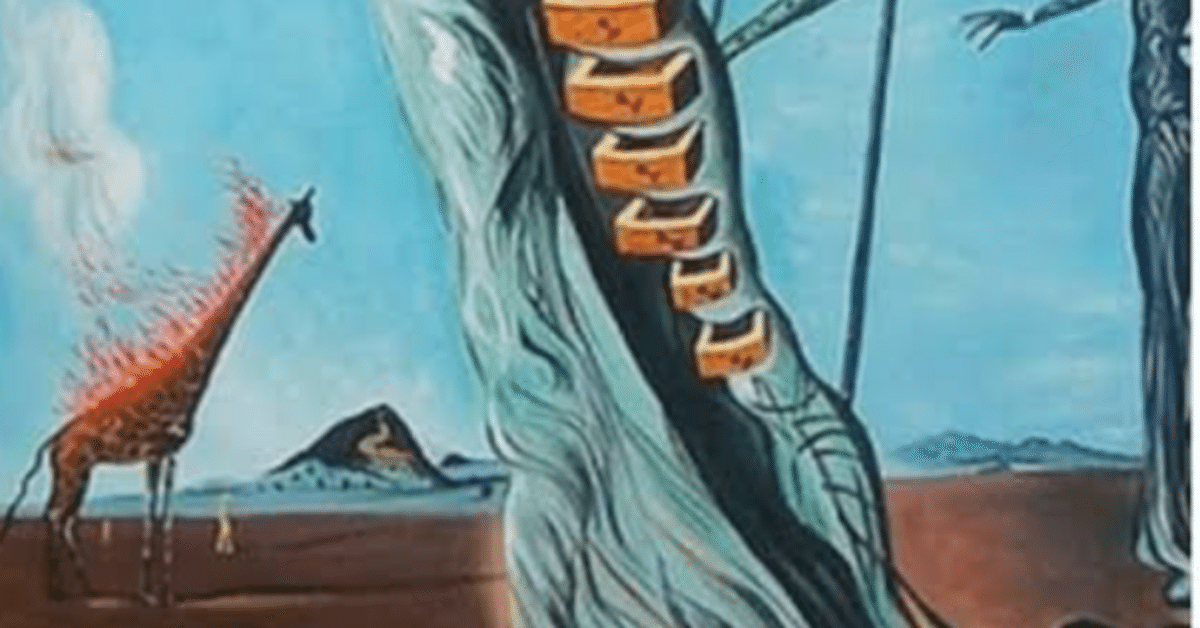

1937年頃に描かれた『燃えるキリン』のなかで、松葉杖のようなものにかろうじて支えられながら立っている人物の身体からはフロイト理論の形象化ともいえる「引き出し」が飛び出しており、顔はあるが表情を読み取ることはできない。

その背後に、燃えるキリンがいるのたが、タイトルが、燃えるキリンであるという事実を認識するまでに時間がかかった記憶がある。

ダリによると、燃えるキリンは、「宇宙の黙示録的な牡の怪物」であり、その長い首を燃やすことで、断罪を受けているのだといい、さらに、「怪物の出現は開戦を意味する」とも語ったようである。

少年Aが、何を読み取ったのかはわからないが、彼は、さまざまな画家の画集を集め、それらを読むことを好んだが、特にダリの『燃えるキリン』が好きだったようであり、『記憶の固執』や『ナルシスの変貌』など、「ダリといえば」思い出すような絵画が思い浮かぶ私には、『燃えるキリン』は、意外であり、その後、私も『燃えるキリン』という作品について少し注目するようになったように思う。

「引き出しのある人物」について、ダリが自伝である『わが秘められた生涯』のなかで、

「我々の引き出しひとつひとつから漂ってくるおびただしい自己陶酔的な匂いを嗅ぎつけることを狙った一種のアレゴリーだ」

と語っているが、ダリはフロイトのいうところの「秘密の引き出し」を開き、精神の内的領域を探ることで、自分とは何者かという真理を追求しようとしたのではないだろうか。

フロイトが潜在意識について

「人間は秘密の引き出しを抱えており、心理学者によってのみ、その引き出しを開けることが出来る」と述べたことに対して、ダリは、このことを視覚的イメージに還元しようとし、「引き出しのある人物」のように精神の領域を現実の物体に置き換えて表現する手法を生み出し、このことは自らのシュルレアリスムのオブジェの礎を築くこととなったようである。

サルバドール・ダリは、目の前の現実をそのまま写し取る絵画の伝統的な価値観が揺らぎ、芸術における既存の秩序を否定・破壊しようとした「ダダ」が起こり、さらにその思潮を受け継ぐかたちで、内面の世界や目に見えない存在を描き出そうとする「シュルレアリスム」が誕生し、美術の潮流が大きくうねりを帯びた20世紀初頭に活躍した人物のひとりだろう。

シュルレアリスムの体現者としてのダリの誕生は、1925年、バルセロナのなかでも著名であるダルマウ画廊で初の個展を開催し、注目を集め、パブロ・ピカソとジョアン・ミロに高く評価され、特にカタルーニャの同郷人でもあったミロに画家になることを強く勧められたことに背中を押されたことに遡る。

1929年、友人のブニュエルと互いに見た夢に発想を得て共作した実験的ショートフィルムである『アンダルシアの犬』が、アンドレ・ブルトンを中心とするパリのシュルレアリストたちから賞賛され、ダリとブニュエルは、シュルレアリストのグループに迎え入れられ、『アンダルシアの犬』はダリの初のシュルレアリスム映画かつ銀幕デビュー作となった。

この年に、ダリは、ガラと知り合い、カダケス郊外に小さな漁師の家を買い、住居兼アトリエを構えのだが、ガラというミューズを得てからの30年代は、「ダリの最盛期」とも呼ばれ、1931年にニューヨークのグループ展に、私たちに「溶ける時計」でお馴染みの『記憶の固執』を出品し、大反響を得、ダリはシュルレアリストの代名詞のごとくみなされるようになるのだが、実際には、ダリの自伝である『わが秘められた生涯』のなかでは、ポリト・リガト湾の風景画に

「時計は2時間足らずの間に、後になって描き足された」ものであり、ある種のインスピレーションで生み出されたものであったようである。

『記憶の固執』がこのようなシュルレアリストたちが行ったオートマティスム(→書く内容を用意せず、筆の赴くままに書き連ねる行為)の手法を採りながら、一切の思考を排除して描き出したために、通常では気付くことのない現実、つまり「超現実」を描き出すことができたのであろう。

そして、このような「超現実」の世界に私たちは、驚嘆し、『記憶の固執』とダリを結びつけるのかもしれない。

『記憶の固執』から有名になっていったあとに、ダリは心酔していたフロイトに会い、最新作『ナルシスの変貌』も見せているのだが、その後、フロイトに

「シュルレアリストたちは、私を守護神にしていたようだが、ほとんど馬鹿だと思っていた。

しかし、才気に溢れ狂信的な目をしたスペインの若者は疑いなく巨匠の腕を持っている。

評価を変えねばならない」

と言われるのだが、『記憶の固執』から『ナルシスの変貌』の間に、「偏執狂的・批判的方法」という表現方法を用いて夢や無意識から得たインスピレーションを絵にしていたことが、シュルレアリストたちが崇めたフロイトにまでも賞賛されたことを意味していた。

「偏執狂・批判的方法」とは、ダリの『見える女』のなかのことばによると、

「『精神錯乱的な連想』と『解釈の批判的かつ体系的な客観化』に基づく非合理な認識の自然発生的方法」であるようだが、「精神錯乱的な連想」とは、例えば、夢や妄想など、通常とは異なる精神状態のなかで、目の前に在るひとつのイメージが別の違ったイメージへと姿を変えてゆくようにつぎつぎと連想されることを意味し、そのようにして浮かび上がった支離滅裂なイメージの連鎖を、主観的解釈から切り離し、批判的な視点で捉え直し、状況や機能の点などで一致するもの同士で整理し、客体的な解釈により「認識」出来る状態にしようとするものなのだろう。

その「偏執狂的・批判的方法」の具体的手法が、騙し絵(→トロンプ・ルイユ)などでよく見られるダブル・イメージという、見方によってふたつの異なるイメージを喚起する手法である。

このダブル・イメージは、その後、より多くの連想を含んだ多重イメージへと発展し、作品という枠を越えて、私たち鑑賞者が持つ記憶や本能、深層意識にまで繋がってゆくのかもしれないと、私には、思われる。

アンドレ・ブルトンはダリの「偏執狂的・批判的方法」を

「シュルレアリスムに第一級の武器を提供した」

として強く支持し、ダリが「シュルレアリスムの死」を宣言したことなどから、シュルレアリストたちのグループから排斥した後も、この方法を否定することはなかったようである。

シュルレアリスムは、1924年にアンドレ・ブルトンが『シュルレアリスム宣言』発表して以降運動が本格的に始まり、ミロ、タンギーらも加わり、シュルレアリスム運動は拡大していった。

1929年にミロを通じてダリの「偏執狂的・批判的方法」は高く評価されるも、絵画表現や政治的信条により、ブルトンと相容れず、軋轢が生じ、ダリは

「グループによる制約は、自由な表現を求める本来のシュルレアリスムではない」と断言し、1939年にブルトンらのグループと袂を分かつことになるのだが、ブルトンは1924年のシュルレアリスム宣言でシュルレアリスムを

「口頭、記述、その他のあらゆる方法によって、思考の真の動きを表現しようとする純粋な心的オートマティスムである。

理性による監視をすべて排除し、美的・道徳的なすべての先入見から離れた、思考の書き取り」

と定義しており、また、シュルレアリスムはジークムント・フロイトの精神分析とカール・マルクスの革命思想を思想的基盤とし、無意識の探求・表出による人間の全体性の回復を目指したことは、変わらないことであろう。

21世紀初頭の私たちの世界もさまざまな潮流がうねりを帯び、さまざまな価値観が揺らいでいるように思う。

私たちが、今、ダリの作品やその背景からも学ぶことは多いのではないだろうか。

ここまで、読んでくださり、ありがとうございます。

今日も頑張りすぎず、頑張りたいですね。

では、また、次回。