『染めのタイミングは企画意図できまる』〜染色のタイミング❹〜

今回はこれまでの『染色のタイミング❶~❸』までで、もうちょっと説明した方が本当はいいなと思ってた事を説明しようと思います。

「4つの染色のタイミングについて」でしたが、知らなかった方は知っていただいただけでもよかったです。

が、店頭でこの内容を直接お客様に話すようなことは滅多にないはずです。

メランジのニットかタイダイ染めのカットソーの対応したら、もしかしたら少しだけ言うかも?ぐらい?

「ワタの状態で染めて色を混ぜてるので細かい霜降りになっていてキレイですよね」

「製品染めなので洗濯の時の色落ち、色移り、最初だけ気をつけてください」

くらいですかね。(実際、色落ちほとんどしませんし)

とか、、。

じゃ、一体なんなんだ?

染色のタイミングがわかったからといって、どういう意味があるんだ?

のフォローをちょっとだけしたいと思います。

私自身は染色の4つのタイミングをある程度ちゃんと理解するのに結構年月かかりました。(教えてもらう事ないので)

でも理解したことで「なるほどっ」 と思えたことがあります。

「生産の工程」「段取りや都合」「生産上の制限があること」

なんかを理解する助けになり、その上で

「これは何を狙った製品なのか?企画意図はなんなのか?」

を理解する助けにもなりました。

❇︎ ❇︎ ❇︎ ❇︎

洋服は色、柄をつけるために染色する必要があります。

服ができるまでの生産工程の中のどこでやるかは自由ですがざっくり4回チャンスがあります。

これまでの『染色のタイミング❶〜❸』で紹介しましたが

1、原料染め(糸にする前のワタとか繊維)

2、糸染め (糸)

3、生地・反染め(糸を織ったり、編んだりしてできた生地)

4、製品染め(裁断、縫製してほぼ完成した製品)

の4回です。

例えば

( コットンのスライバー状態 )

1、原料染め(トップ染め)はこの状態で染めて、その後2〜3色混ぜながら糸にする。繊細なミックス調の糸になります。

改めて考えると1〜4の染色のタイミング、それぞれ素材の形状が全然違ってわかりやすいです。

形状の違いと前後工程の都合で“できること、できないこと“が決まります。

逆に言えば、企画デザイン時点のやりたいこと次第で

染色はどのタイミングでやるべきかおのずと決まるということです。

⚪️原料染め(先染め)やらないとできない絶妙のメランジニット(ミックス調の糸)

⚪️糸染め(先染め)やらないとできない多色使いタータンチェックと定番グレンチェックの切替キルトスカート

⚪️生地捺染(後染め)のかわいカッコイイペイズリー総柄ネクタイ

などは例え在庫リスクや融通の効かなさ、メンドーな段取りがあったとしてもそれぞれのタイミングで染色・加工やるしかないわけです。

洋服はそれぞれ、そのタイミングで染めなくてはいけない理由があります。

そして、それはそのまま「その製品の企画意図、その服でやりたかった事、表現したかった事」です。(予算とか納期都合もありますが、、)

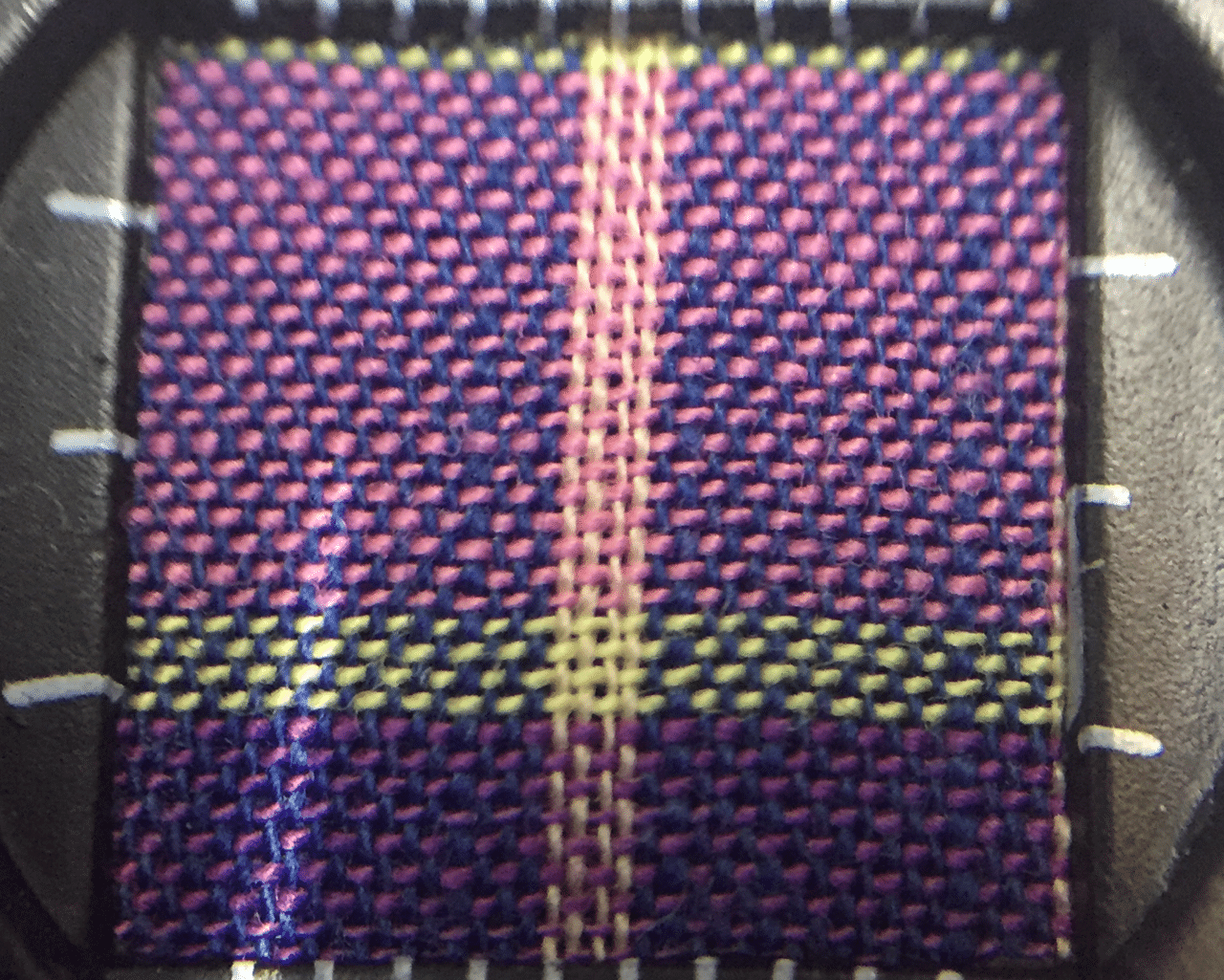

これが良い例かどうかわかりませんがマドラスチェックボタンダウンシャツです。

拡大です。

別の場所です。

5、6色使い?くらいのチェックでしょうか。

よく「先染めチェックのシャツ」とか言われたりします。

先染めした5、6色の糸を使わないとこのチェックは組めないということです。(いざ織ってみてうまくいかなかったら大変です。実は製織の準備、すごい面倒だったりします。)

だからといってプリントでチェックやっちゃうと全然違うモノになってしまいます。(それはそれで良かったりもしますが…)

※補足】

4回に渡って『染色の4つのタイミング』の説明でした。が、

この素材をこの染料で、こういう機械で、こういうやり方で染めている、という解説はしませんでした。(専門性が高すぎてできないです)

あくまでタイミングだけの話で

「このタイミングで染めるということはこういうメリットがあって、こういうモノがつくれる、だけど、こういう制限がかかる」

「この製品はリスクやデメリットがあってもこのタイミングで染めたからこういう表現ができている」

というような事がわかるといいなというところでしたが伝わりましたでしょうか?

そうすると知識としても生きるかなと、、。

<まとめ>

・染色は服作りの工程の一つ、原料から製品までの工程の中で大きくわけけて4回染めるタイミングの選択肢がある

・そのタイミングは

1、原料染め(トップ、バラケ、トウ状態で染める)

2、糸染め (チーズ、コーン、カセの状態で染める)

3、生地・反染め (生地の状態で染める、浸染め、捺染)

4、製品染め

・それぞれのタイミングで染め方、特性、制限、メリット、デメリットなどある

・それぞれの染めるタイミングは「製品の企画意図、何がしたいか」で決まる

次回はもう一回だけホントの補足です。