【気になる土偶#106】顔の上にまた顔?/松本市考古博物館

いったいこれは⁉

遮光器土偶の上にまた顔が!

遮光器土偶?

縄文時代の終わり頃、東北地方北部で盛んに作られた遮光器土偶。

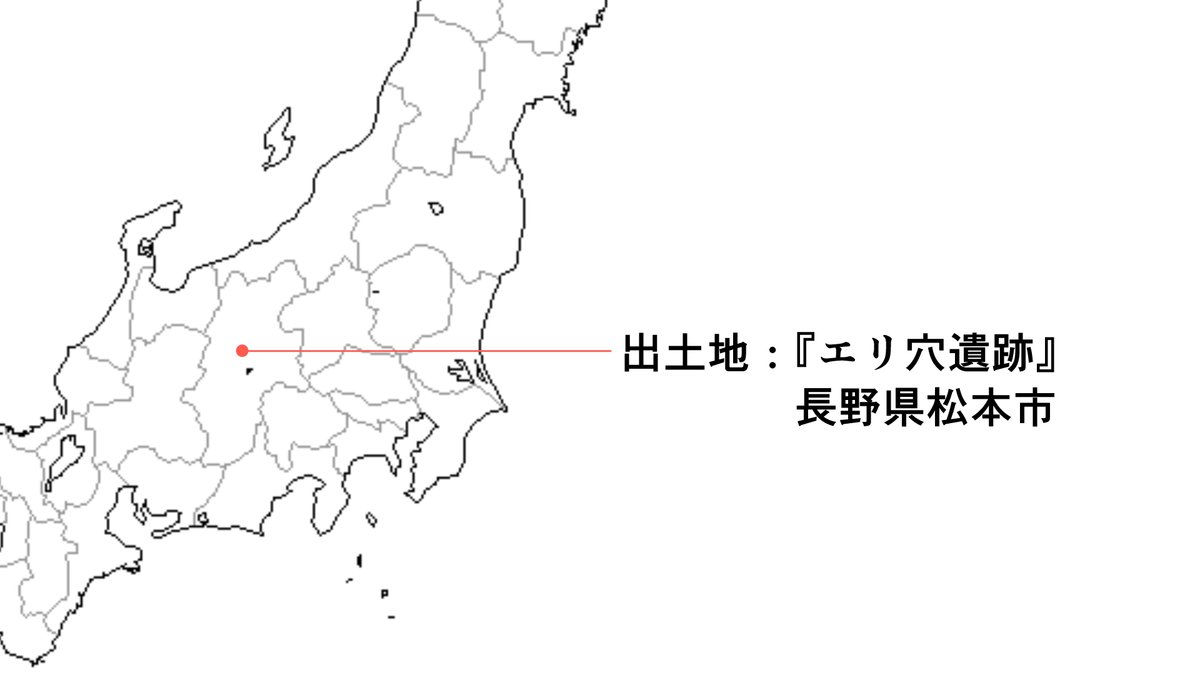

その文化の勢いは東北地方のみならず、津軽海峡を渡り北海道へ、そして西へ西へと広がっていきました。

いくつもの険しい山々を越え、ついに長野県の中心部へもやってきました。

そしてこの地で作られたのがこの遮光器土偶?

高さ8.6㎝。

遮光器土偶の顔の上に重なる顔。

その頭上には、遮光器土偶特有の王冠状の装飾が乗っています。

一方で下の写真のような角度から見ると、1つの大きな顔のように見えないでしょうか。

実はこの見え方が正解!と考えられています。

眉と鼻が繋がり、細い目があり、鼻の下にやや間があって、楕円に開けた小さな口が配置されています。この地域の土偶の顔に似ているようです。

口の左右に表されているのは、「遮光器土偶の眼のような文様」と言われています。

この不思議な造形は、

東北北部から遮光器土偶の文化が伝わってくる過程で、東北南部や関東などでまねて作られたものを、さらにまねた形ではないかと考えられています。

それは連続ゲームのように、どこかが少しづつ間違って伝わっていった末の形なのでしょうか?

それとも自分たちの土偶に、流行の遮光器土偶の一部を取り入れ、新しい造形を生み出したのでしょうか?

出土したのはこのユニークな顔だけなので、体は失われている…とも考えられますが、

この形から土偶ではなく、顔面付き異形土器(マツリなどで使われた土器)ではないかという意見もあるようです。

こうやって正面から見ると、私にはどうしても遮光器土偶の上に顔が乗っているように見えてしまうのですが…。

皆さんにはどう見えるでしょうか?

東北から伝播して各地で作られた「遮光器土偶」はこちらにも↓

*参考資料

「縄文時代の不思議な道具」展 冊子 山梨県立考古博物館

土偶美術館 小川忠博/原田昌幸 平凡社

©2024 のんてり

<写真&文章は著作権によって守られています>

最後までお読みくださり有難うございました☆彡