縄文時代の「三種の貝器」 /「貝と人」展から

「縄文時代から続く貝と人とのかかわりを探る」特別展が開催されています。

その軌跡は、約2万3千年前・旧石器時代の「貝」で作られた釣針から始まります。

それから現在までの食や道具、装身具の遺物などの展示から、今回はあまり聞きなれない縄文時代の「三種の貝器」についてお伝えします。

縄文時代は多くの「貝塚」が形成されたように、沿岸部では貝を日常的に食し、また装飾品としていたことは良く知られていると思います。

ところが、海から遠く離れた山間部からも発見されている「貝」があるのです。

それが「三種の貝器」。

三種とは「ツノガイ」「タカラガイ」「イモガイ」です。

約7000前の縄文時代の早期から、全国各地でこの3種の貝を加工した装飾品がセットになって発見されるのです。

これは千葉県内の一つの貝塚から発見された「貝垂飾」の3種セット。紐を通し現在のネックレスのように使われたと思われるものです。

三種の貝は全く違う形なので、それぞれに魅力を見出し、そして意味を持たせたと考えられそうです。

三種のうちで比較的手に入れやすかったのが、「イモガイ」と「タカラガイ」です。暖かい海の岩礁に生育していました。

「イモガイ」はこの円形から、加工のし易さもあったのではないでしょうか。

「垂飾」の他にも、大型のイモガイを使って作られた腰飾(腰に下げる装飾品)も作られていました。

イルカの下顎製の腰飾と共に、埋葬された男性の人骨に付けられていました。

「タカラガイ」は背面に美しい光沢を持つことから、現代ではコレクションの対象にもなるそうですが、縄文人はそれとは違う価値を見出したようです。

美しい背面部を除去し紐を通して垂飾とし、さらに殻口部を二分割し、幼児の埋葬の副葬品などにしていました。

「ツノガイ」は深さ10mほどの海に生息することから、直接採取することや海岸に打ち上げられることもなかったと思われるものです。

どのように採取したのか?その手段が謎でしたが、最近の研究で「化石になった貝」を素材に加工したことがわかってきました。

上記の写真のように、ストロー状の貝に紐を通し連ねて「垂飾」にしていました。

さらにもっと小さく厚さ数mmのビーズ状に加工したものもあり、中にはそれらが1つの遺跡から1000点以上も出土する例が見られます。

加工したビーズと共に、素材のままの貝や加工途中の貝などが大量に見つかっている遺跡があり、それは今で言う加工工場であったと考えられています。

このことから沿岸部で採取された貝や、加工工場で作られたビーズなどの貝製品は、そこから遠い山間部にも運ばれたと推測できるようです。

約7000万年前の人と物のネットワークは、想像以上に発達していたのかもしれませんね。

縄文人の装飾品に対する認識が共通のものであったとすると…「三種の貝器」の次に手に入れたいと思うものも、同じだったのかもしれません。

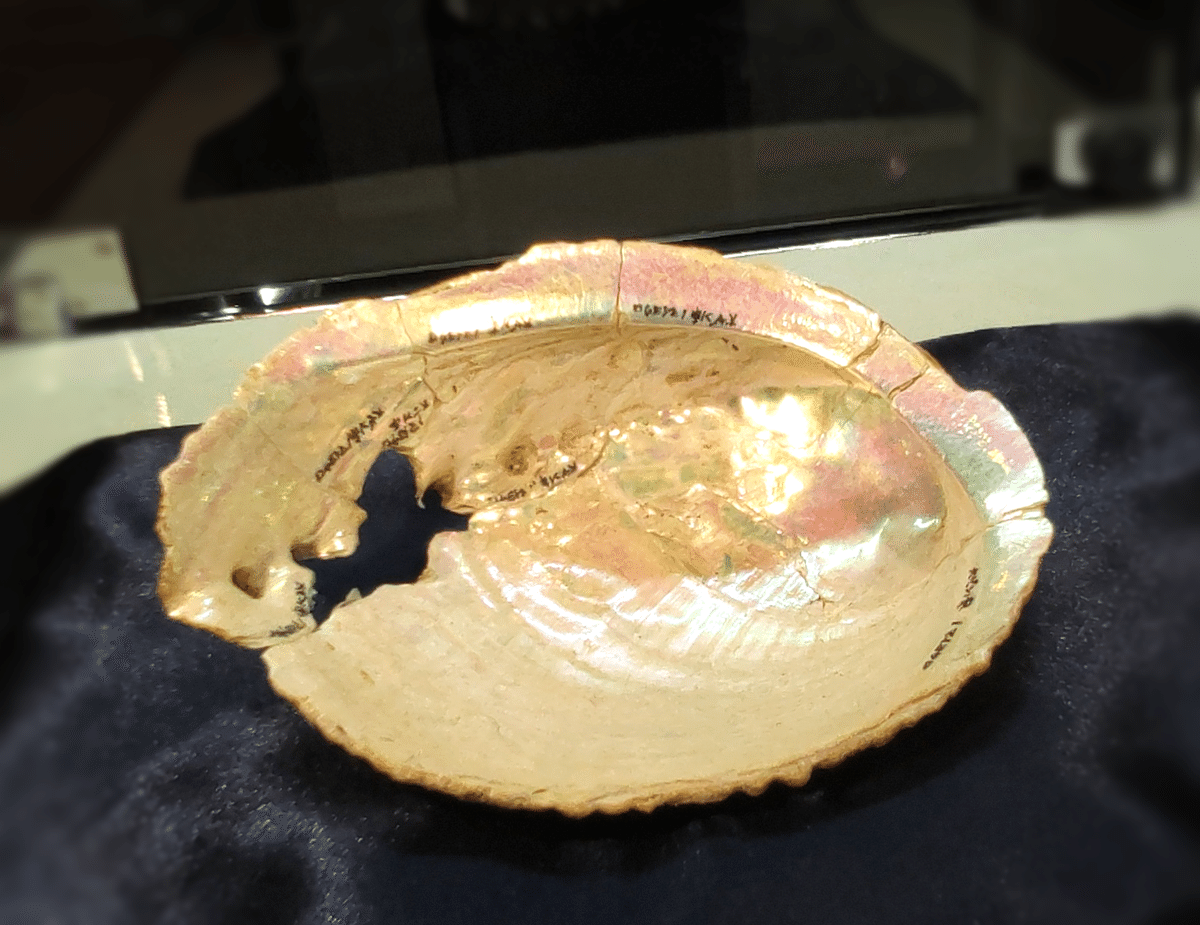

住居跡から出土した「あわび」。丁寧にクリーニングされていて、光を当てるとキラキラと美しい光沢が見られます。

サルボオという貝を研磨し、その上に赤い彩色で「I字文」を白抜きした「彩色貝製品」。「I字文」は縄文時代晩期の特徴的な文様です。

縄文時代から古墳時代の終わりまでの威信財として知られるのが、「オオツタノハ製の貝輪」。オオツタノハは貝輪の材料のみに使われていました。

縄文時代には全国で出土するものの、1つの遺跡で見つかるのは1~2点という希少品です。

このように貝の形や色・艶、質感の魅力は、縄文時代にはすでに日本列島に広まっていました。

単なる食・道具・装飾品にとどまらず、手を加えて価値を向上させ流通させるという、現代にも通じる「貝」の利用にも目を見張るものがありますね。

食や道具としての「貝」については、またの機会にお伝えしたいと思います。

*写真・内容は、全て千葉市埋蔵文化財センター

©2025 のんてり

<写真&文章は著作権によって守られています>

最後までお読みいただき有難うございました☆彡