世界遺産になった縄文遺跡群を廻る旅 - 美の宝庫 是川石器時代遺跡

青森県の縄文旅、今回お届けするのは是川石器時代遺跡。

是川遺跡とも呼ばれ、岩手県にほど近い青森県八戸市の台地に広がる「3つの遺跡」を総称します。

是川遺跡は、一王寺遺跡(縄文時代前期~中期)、掘田遺跡(中期)、中居遺跡(晩期)の異なる時代の3つの遺跡がそれぞれ接しながら、縄文時代前期~晩期まで続いたという、まさしく「縄文時代の全てがそこにある遺跡」です。

さらに東方1㎞に位置する風張1遺跡も、縄文時代早期~平安時代まで断続的に人々の営みがありました。

是川遺跡は、1920年(大正9年)~ 昭和の始めまで発掘調査が行われ、特に中居遺跡からは、竪穴住居、貯蔵穴、土壙墓、配石遺構などの施設の他、多くの漆製品が出土しました。

是川遺跡全体の出土品は5,000点以上にのぼり、そのうちの633点が国の重要文化財になっています。

その是川遺跡と風張1遺跡の出土品を所蔵するのが、ここ「是川縄文館」。

南北の沢に挟まれるような台地にある中居遺跡に立地しています。

現在中居遺跡の当時を再現する整備が行われていて、数年後には竪穴住居や配石遺構を備える縄文晩期のムラが復元されます。

縄文館は是川の「漆の文化」を象徴するように、漆黒の黒と赤色漆の赤がアクセントカラーになり、大きな木組みの屋根とともに縄文をイメージしたデザインで私たちを迎えてくれます。

では早速、大きな吹き抜けのある館内へ。

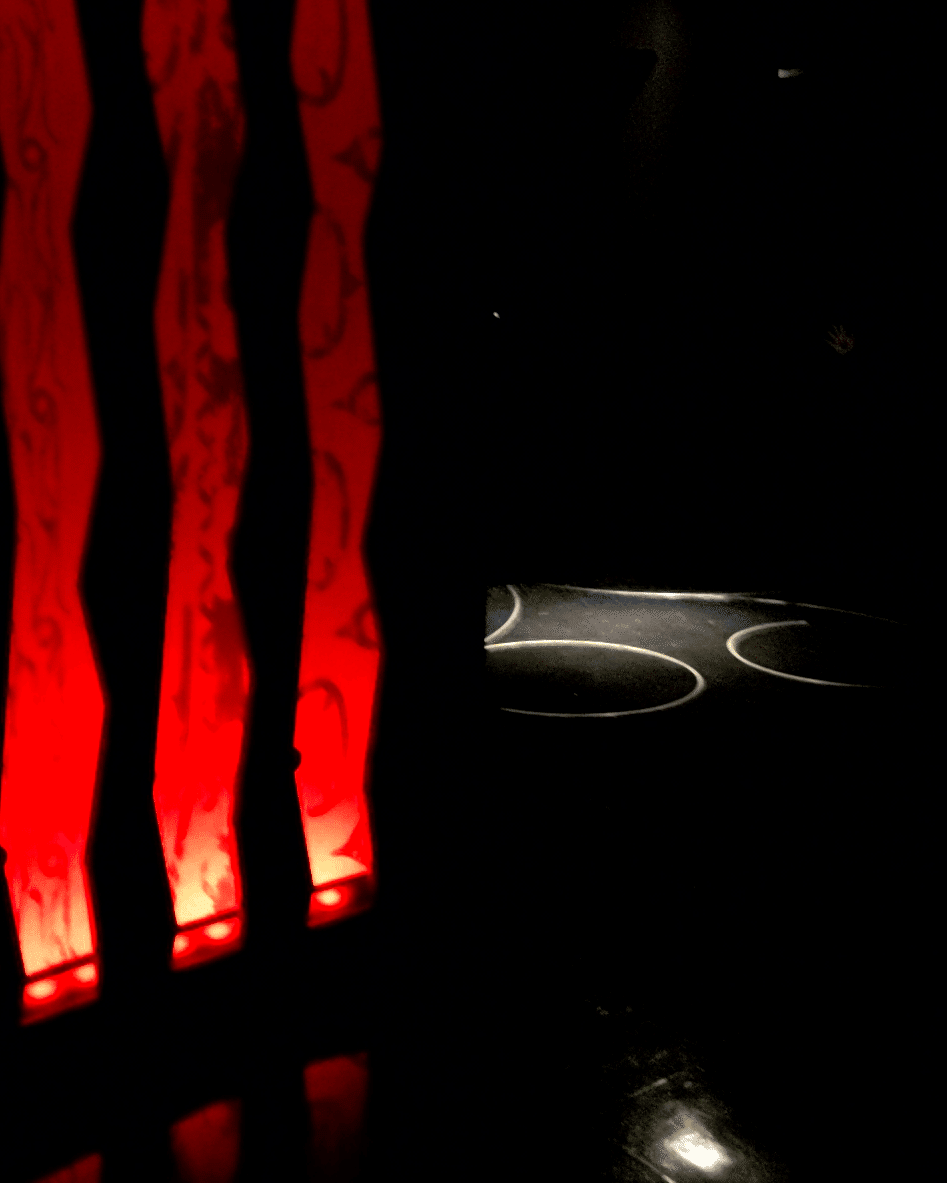

先ず向かうのはここ「縄文への道」

「イマージョン・シアター」で右脳を刺激する

いきなり縄文には似つかわないフレーズですが、

最初の展示は「右脳で感じる」がコンセプト。

ドラマチックに縄文時代へと誘っていく演出は、現在と縄文との何千年の時を繋いでくれるツールです。

暗闇を照らす光に導かれ、縄文の文様が浮かびあがる道を、奥へ奥へと。

幻想的な空間に暫し我を忘れて、

五感で感じとった形のないイメージが、何にもとらわれない自由で柔軟な心持にしてくれます。

暗闇の先には、是川で暮らした縄文人の一日が追随できるシアターがあります。

そして、造形美に見入る…

いよいよ展示室へ。

幻想から覚めた目の前には「美」が溢れています。

今まで見たことのない洗練された縄文土器の数々。

自然の土と人の手によって作られた最高傑作!

これらは是川遺跡に隣接している風張遺跡の出土品。

この卓越したセンスと技術力が是川遺跡へ受け継がれていきます。

縄文時代後期

この磨きあげられた土の美しさ、大胆ながら優美にひろがる口縁。

息をのむほどの造形美です。

口縁の小さな王冠型の突起が可愛らしい土器。

全体に施された縄文を、円の部分だけ磨り消した「磨り消し文様」が見事なコントラストを生み出しています。

「磨り消し文様」とは…一度縄文を施した後に磨いて縄文を消す手法です。

「磨り消し文様」が何段もの層を作っている注口土器。わずかな縄文部分に付けられた幾つもの突起が、立体感のある表情を作り出しているようです。

まるでパッチワークをしたかのようなデザイン。

口縁の三角部分の花のような文様までもが精巧に施され、緻密に計算され作りあげられた土器であることが分かります。

デザインと技術、双方のレベルの高さに、ただただ、ため息…。

漆の深い赤に魅了される

次に見るのは、是川遺跡の代名詞でもある「漆製品」。

日本最古の漆製品は、約9,000年前の北海道の出土品とされていますが、その後も脈々と伝えられた漆文化は、約3,000年前の是川遺跡において最も円熟した姿を伝えているようです。

これは、木製の器に漆を施した所謂〝漆器〟。

是川遺跡には今でも地下水が湧き出る低湿地帯あり、そのおかげで水に守られた木製品が多く残されています。

漆製品は、腕輪や櫛、耳飾りなどの装身具、弓や飾り太刀、樹皮の容器と多岐に渡ります。

こちらは一般的に「亀ヶ岡式土器」と呼ばれる「磨り消し文様」や「沈線」(棒などを使って線や円を施す)〟によって複雑な雲形の文様を表した土器。そこへ漆を施していることで細かい陰影が浮かびあがり、漆の赤がいっそう複雑さを増しているように感じられます。

祈る土偶に感じる、何か…

次は合掌土偶の元へ。

癒しの土偶とも言われる「国宝 合掌土」。国宝展示室にひとり座るその姿は、どこか可愛らしく微笑ましく見えます。

儀礼に使われたと考えられる他の国宝の女神たちとは違い、身近な存在に感じられる土偶です。

「合掌土偶」の名は、正面で両手を合わせている形から名付けられました。他に足を立て座っている様子から、屈折土偶や蹲踞土偶と呼ばれることもあります。

1,989年(平成元年)風張1遺跡の発掘作業中に、土の中に横たわっているのを作業員が見つけました。

高さは19.8㎝、両手をしっかりと組み、膝をたてた状態で座っていました。

左足が失われていたため周囲を探したところ、2,5m離れた場所から見つかりました。

横から見ると顔は僅かに上向きで、立体的に作られた唇は今にも話し出しそうな表情をしています。

山の形に尖った頭や繋がった眉から、縄文時代後期に東北~北関東で作られた「山形土偶」に関係しているようです。

両足の付け根と膝、腕の部分は割れていて、当時の人がアスファルトで修復した痕跡が見られます。

全身には「縄文」と「磨り消し文様」が施され鈍い光を放し、ところどころに漆の赤が見られます。もともとは全体が漆で赤くなっていたようです。

手を合わせる=「祈り」から合掌土偶の名がついていますが、一方で妊婦さんが出産する場面であるという説もあります。

正面から見ると少し開いた足の間からは女性器が見え、妊婦であるかは分からないものの、少なくとも女性を表しているようです。

また肛門までもが表現されており、細かい描写にまでこだわって作られた土偶であることが分かります。

人間により近い描写に、どこか温かみや親近感を覚えます。

果たして祈っているのか、出産の場面なのか…。

いずれにしても当時の人が修復しながら大事に使っていた土偶は、人々の心の拠り所であったようです。

是川が表しているもの

抜きんでる美しい土器、精巧な漆製品、人間らしい土偶、

全てにおいて妥協しないデザイン力と技術力が見られます。

北国の厳しい自然環境の地域において、生きるのが精一杯の時もあるような生活の中で、ここまでのものを作ることができたのは、いったいなぜなのでしょうか。

「美へのあくなき追求」「超越した技巧」

まるでそれ自体が祈りであったようにも感じられてきます。

青森県の縄文旅は続きます。

◆参考資料

世界遺産になった縄文遺跡 岡田康博(編) (株)同成社

是川縄文館 常設展示図録

縄文の美 是川中居遺跡出土品図録

最後までお読みいただき有難うございました。