つけめんヒストリ エピソード4

おみやげ惣菜

店舗拡張して新たに増設した惣菜コーナーでは、毎朝蒸した焼売、餃子をショーケースの中で盆に並べて窓口販売した。

これらは経木で包んで、さらにそれを包み紙で折り畳んでおみやげにする。

当時はまだポリスチレンなどの包装材は無く、弁当や料理を手ぶらで持ち帰ることはできない。

テイクアウトという言葉さえもない時代だった。

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は昭和51年に創業される。

昌枝とホールの女子従業員がこの総菜コーナーの主な担当で、ホールが忙しいときは厨房にいる誰かが対応していた。

客の要望で焼く餃子は、夕方になると近所の主婦が買いに来店していた。

「いらっしゃいませ」

「こんにちは」

「あら、斉藤さんの奥さん」

「ちょっとすみませんけど、お皿持ってきたんで餃子2人前焼いといてもらえます?買い物した後で取りにきますから」

「はいわかりました、お待ちしてます、毎度ありがとうございます」

「よろしくお願いしますね」

「おみやげで焼き餃子二人前お願いしまーす」

「はいー」

厨房奥のコンロ前にいる山本昇が返事をした。

山本昇は正安と同じ信州山ノ内町出身で、入店当初中野店勤務で一雄と共に働いていたが、上原店に移動後、昭和51年に祖師ヶ谷大蔵で独立を果たす。

「あ、そうだホールでも注文あったから全部でとりあえず3人前ね」

「わかりましたぁ」

餃子の餡

焼き餃子は直径40cmの鉄鍋で焼かれる。

熱々になった厚底の鉄鍋にラードを万遍なくひいて、朝仕込んだばかりの餃子を並べた。

強火にしてヤカンで水を入れると、勢いよく蒸気が上がり直ぐに木蓋を被せて様子を見ながら焼き上げる。

上手に焼けると皮の中底が浮き上がり、焦げ目もちょうどいい具合の餃子ができ上がる。

餃子の皮のレシピは当時から既に熱湯で澱粉をある程度糊化し、砂糖を少量入れて作る。

もちもち食感で気持ち厚めの皮だった。

餡も皮と同じように毎朝仕込む。

餃子の餡を作るのは光枝の弟富治の担当だった。

富治は山ノ内町中学卒業後すぐに荻窪の丸長に就職した。

その後故郷で運転免許を取得し上京、東急バスに入社してバス運転手を経験する。

結婚後の昭和38年代々木上原大勝軒に戻り、48年に高座渋谷大勝軒を出店する。

キャベツ、ニラ、白菜、葱など野菜類をカッターで刻み、生姜、ニンニクなどは胡麻油と一緒にミキサーで粉砕する。

野菜類、調味料と挽肉を混ぜ合わせて大ボールで捏ねる。

ミキサーで撹拌した胡麻油と生姜ニンニクの強烈な香りが鼻に残るのだった。

毎朝4人がかりの手作りで餃子を巻いていた。

「ダメだ、これじゃ巻けないよ親父さん」

昇は餃子巻きの最中に厨房の正安に話しかけた。

「どうした」

「野菜の水が多くてビチャビチャです。餡がダレちゃって思うように巻けないんですよ、困りましたね」

キャベツ、白菜などの野菜をカッターで細かく裁断すると、どうしても水分が出る。

餡が柔らかすぎてしまう現象で、暖かくなる季節になるとみられる。

正安は餃子の餡を毎朝仕込む富治に話しかけた。

「何かいい方法ないかな」

「うーん、そうか少量の水分だったらば塩梅よく皮がくっつくのにね」

「ああ、多すぎると皮の澱粉が溶け出して逆にくっつかなくなるんだな」

「どうしようかな、とりあえず朝仕込んだ時点で冷凍庫に入れて少し餡自体を硬くしておきますよ、水分固まらせているうちに巻いてしまうのはどうだろ」

と富治は提案した。

「ああそれはいいかもしれない、それじゃそれで試してみようか」

この方法で一旦は解決したかに見えたが、根本的な問題解決にはならなかった。

夏場では餃子を巻いている時間とともに餡が溶け出して、さらに水分が多くなってしまう。

その後数週間して正安が富治に提案した。

「切った野菜を脱水してみたらどうだろう」

「えっ脱水」

「ああ、カッターで切ってからこのサラシ袋に入れて洗濯機で脱水するんだ」

「ほんとに?洗濯機大丈夫かな」

「洗濯機は大丈夫だろう、その後ちゃんと清掃しさえすれば使える」

「うーんどうなんだろうあまり聞いたことがないけど」

「少しは違うと思う」

富治は正安の奇抜な提案に難色を示したが、他にはこれといった対策も見つからないので試してみることにした。

この正安の野菜脱水作戦は功を奏し、真夏でも餡がダレることがなくなった。

その後、この方法が渋谷中華組合の店主らに広まり真似されるようになる。

作る側の効率を考えると良いアイデアだった。

野菜の旨味は減るが、それでも豚挽肉に混ぜた背脂の挽肉が熱で溶け出して中身はジューシーにできていた。

厨房の風景

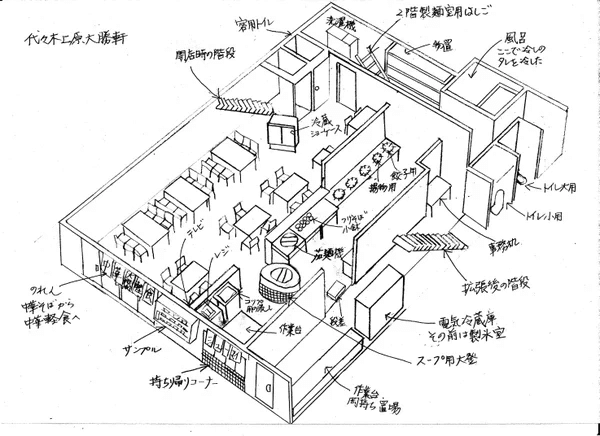

コンロの左隣に作業台、茹麺機が一列に並んで作業しやすくしてある。

茹麺機は羽根つきの大型釜が四角いステンレス枠で覆われている。

枠の中には湯煎が併設されて、釜の周りの熱を利用して替え湯を作ることができる日本蕎麦専用の釜だった。

中華そばを多量に茹でると溶け出したでんぷん、かん水成分などで吹きこぼれ、釜の底が焦げるので替え湯を常時足していかなければならない。

釜前に立つのはいつも正安だった。

このポジションは基本的に店の主人か、または上位にいる立場の人で、店の運営をコントロールする。

来店客を予想して釜に入れるそばの量を多く投入し、また野菜湯麺など炒め物に合わせてそばを茹でるタイミングを調整したりする。

作業台に用意された丼にスープを次々と張り、そばを手早く釜から掬い上げていく。

「湯麺のあたまできるか?もうそばは茹で揚がるぞ、カツ丼と一緒のお客さんだ」

「はい今もうちょっとでできます、そば揚げてください」

炒めが二人、餃子と揚げ物に一人が当たっている。

富治と昇は鍋振りを次々にこなしていく。

正安は釜から掬い揚げたそばを丼に滑り込ませると、富治が鍋からお玉で麺上を飾り付けていく。

光枝は作業台前の麺類の具材を盛り付けるのが役割だったが、他の炒め物などの仕事も全てこなしていた。

野菜、肉類の切り込みは炒め担当が間をぬって、洗い物は誰かしら手の空いた者が行う。

正安は伝票を見ながら富治に指示を出した。

「ラーメンと同じテーブルのカレーライス遅れているぞ」

「わかりました」

湯気の向こうのホールの久子には遅れているオーダーを確認させていた。

久子は正安の姪っ子で、昌枝の後釜で入店していた。

数年後に同じく豊玉の丸長に嫁ぐことになる。

「ホールでまだ出ていない注文は?」

「はい、1卓餃子が2人前と3卓のチャーハン、五目そばがまだです」

「餃子2、チャーハン一丁遅れてる、あと五目そばの頭やって、そば揚がる」

「はい」

作業台後ろにある黒電話のベルが鳴り昇が応対した。

「リリリリーン、リリリリーン、リリリリーン」

「もしもし大勝軒です、あっ、はい一丁目の柴田さんですね」

「えーもやしそば、カツ丼に餃子2人前ですね、毎度ありがとうございます」

「はい柴田さん!、もやしそば1、カツ丼1、餃子2」

「カツ、もうないから3まいくらい揚げといて」

「わかりました」

揚げ物担当の新人の伸二が応答した。

伸二は昌枝の嫁ぎ先の丸長の紹介で入店していた。

山形出身で高校卒業後に埼玉大宮の会社に就職してから丸長に通いつめていた。

成人式を過ぎた頃自分もこの道を歩みたいと決意し、代々木上原大勝軒に入店したのだった。

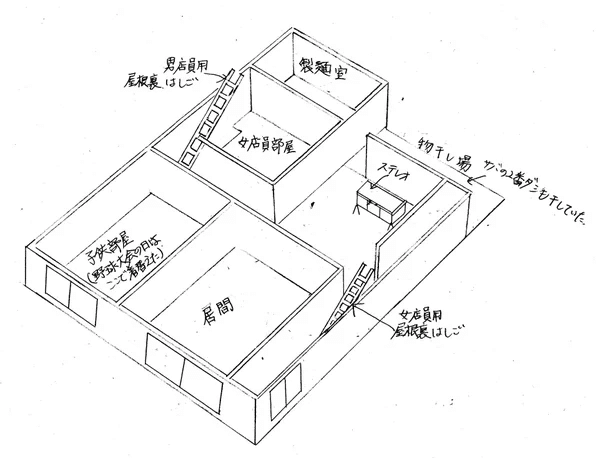

大勝軒三階の屋根裏部屋は二つあり、男女別で従業員用の住まいとして使われていて伸二たちもこの部屋で寝泊まりしていた。

屋根裏へは梯子を使って上がらねばならず、さながら忍者屋敷のような作りになっている。

これらの屋根裏部屋は消防法に違反していたのか、消防職員が来た時だけ梯子は外してあった。

鍋横大勝軒の横山昇(よこやまのぼる)は夜中に手洗いにいく時、寝ぼけて誤って足を外し、梯子から一気に転げ落ちたが、元々身体が頑丈であったせいか軽傷で済んだ。

魚ダシと自家製麺

カツは豚ロースを厚切りし、筋をよく切って塩胡椒する。

これに小麦粉をまぶし、溶き卵にくぐらせてからパン粉を万遍なく付けてラードで揚げる。

カツ丼をはじめ親子丼、肉丼などの丼ものは鰹の出汁で調理し、日本蕎麦屋と全く同じ作り方で正安が奉公時代に日本蕎麦屋で働いてきた経歴が生かされる。

味醂と醤油、ザラメで仕込んだタレに、あらかじめ鰹厚削りで抽出したダシを足しておく。

丸型親子鍋で具材を火にかけ溶き卵にコシをもたせて丁寧に作る丼ものが美味い。

ある日光男が利用している商店街の床屋に行くと、隣でヘアーカットしているおじさんが店員と会話していた。

「大勝軒、あそこの店のカツ丼、カツが厚くて無茶苦茶美味いよね」

その客は隣にいる光男が、まさか大勝軒の倅だとは知る由もない。

父親の店が地元住民に受け入れられていることを何気なく聞かされることで、嬉しくなるのだった。

丼ものと同じように鯖、宗田鰹の出汁で本格的に作る夏場のこだわり冷やし中華も地元の評判は良く大いに売れた。

この冷やし中華は「冷やしそば」というだけあって従来の胡麻油と酸っぱい醤油味だけの品とは異なる。

日本蕎麦のもりそばのかえしをベースにしている。

魚出汁だけで食べる中華そば、これが丸長の原点だった。

丁寧に魚出汁をとってから砂糖、醤油、酢、一味、胡麻油を加えホーロー寸胴で煮込む。

これと合わせるそばは、かん水濃度を抑え自家製麺で作る。

このそばの滑らかな特徴がなければできない味だった。

夏になると店の奥にある風呂場からは、なんともいえない冷やし中華のタレの香りが漂う。

風呂場を利用してタライ桶の中で、この寸胴ごと冷却していた。

製麺室は店裏の土間から梯子で上がる二階部分にあり、そばは自家製で毎朝打っていた。

ミキサー、圧延、切り出しと一列に並んだ製麺機。

小麦粉とかん水を合わせて練る攪拌機、練ったそぼろ状のそばがらを流し込む台座は肩ぐらいの高さからなだらかなスロープで流し込まれる。

攪拌機の小麦粉の量は決まっていて量が多すぎるとモーターに無理がかかり動力を伝えるゴムが空回りして焼き付いてしまうことがあった。

注水に気を遣いながらほどよいそぼろ状になるのを見極めなければならない。

独立する若者たちに伝授するのもこのような技術だった。

つなぎがしっかりする、ボソボソ切れたりしない弾力とコシのあるそばを作れるように修行した。

その台座の先に6寸の圧延機に押し込まれ繋がって帯状のロールになる圧延機がグルグル回ると麺体が出来上がる。

切り歯を差し込んでそばにしていくと次々とそばが出るので、これを手で契っていく。

攪拌機の隣には、かん水を入れるバケツと25kの小麦粉が十数袋常時ストックしてある。

粉袋を肩で担いで梯子で上がるのは粉問屋には大変な作業だった。

そばの他に餃子、ワンタンの皮も作る。

そば、皮類は出来立てだと澱粉質が多く含まれるのでくっ付いてしまうため、サラシの袋に入った片栗粉を右手に持ち叩いて振ってほぐれ易くしていく。

この粉振り作業で部屋全体が粉まみれになっていた。

そのためここは粉場と呼ばれていた。