COVID−19 Report 2023 Week 10-11 WBC

WBCは当初言われていたよりも人気を見せていた。コロナのことなんかすっかり忘れ去られているようである。3ヶ月ほど前に、コロナの勢いが強い国ほど、W杯で勝つ傾向があることを示し、決勝ラウンドでの勝利チームを予測した。制度は70%ほどだった。今回も同じようにコロナの勢いが強い国ほど、WBCで勝つ傾向があるのかどうか調べてみたい。

1。コロナの勢いはWBCでの勝ちに結びつかず

WBCは参加20国なので、W杯に比べ試合数も少なく、期間も短いので、この稿をまとめているうちに終わってしまった。決勝はアメリカと日本で、日本が勝った。一番最後が今大会を象徴する大谷選手とトラウト選手の対戦なんてのもよくできでいた。アメリカの23年10週時点でのトレンドレベル(現在の感染の勢い)は薄青、回復率は12.7%だったのに対し、日本はそれぞれ、青、0.1%だった。勝った日本の方が感染の勢いが強く、また回復率も悪い。

準決勝では、アメリカはキューバ(黄色、24.2%)に対して、日本(青、0.1%)もメキシコ(緑、3.7%)勢いは弱く、回復率も良い。決勝と逆になった。W杯では勢いの強い国の勝つ確率が70%と高かった。今回はどうであろうか。

1A. 野球ファンはおとなしい

下の表は3月10日時点でのWBC出場国の感染状況である。ベスト4、ベスト8で敗退、1時リーグで敗退した国の順に並べてある(作成時は決勝前だった)。

ここからすると、上へ進めなかった国で感染が拡大あるいは減少が止まった状態である。

WBC1次ラウンドで新規陽性数が不明の中国との試合を除いた全36試合のうち、勢いの強い国が勝ったの18試合でちょうど50%だった。勢いが同じを含めると、22試合で61%の勝率になる。回復率の低い国が勝ったケースは17試合で勝率は47.2%、回復率が同じと合わせると21試合で勝率は58%になる。

下の表はコロナの感染の勢いと回復率の高低による勝ったケースの割合をW杯のグループステージと比較したものである。

例えば、W杯ではコロナの感染の勢いが強い国が勝ったケースが約3分の2を占めるが、WBCではちょうど半分だった。「弱くない」というのは同じケースを含んでいるので、若干数値が高くなる。

いずれの数値もW杯の時より低い。W杯のようにコロナの勢いや回復率がWBCの勝ちに関係するすると仮定した場合、5%の制度で検定すると、感染の勢いが勝ちに影響したという仮説は棄却されない。つまり、多少は影響があった可能性がある。しかし、回復率が影響したという点は棄却される。W杯には引き分けがあり、「負けなかった」とすれば、全てのケースで仮説が棄却される。つまり、WBCではコロナの勢いはW杯ほどは関係しなかったことになる。

このような結果となった理由は、野球ファンととサッカーファンの差、つまり、WBCでは勝敗に一喜一憂して騒ぎまくった人たちが、W杯に比べ少なかったことである。今回は観客も多くテレビの視聴率もW杯より高かったようだが、暴動などの報道は一切なかった。単に野球ファンとサッカーファンの数の差なのか、気質の差であるのかは、研究中である。しかし、W杯でベルギーがモロッコに負けた時、ベルギーとオランダでは暴動が発生したが、WBCでオランダがイタリアに負けて決勝進出を逃しても暴動は起きなかった。

1B. 出場できる国、勝てる国は感染が大きい

下のグラフは、WBCベスト4、ベスト8、決勝ラウンドに進めなかった国、出場しなかった国とでの新規陽性数(左上)、死者数(右上)、治療者数(左下)、回復者数(右下)の比較である。いずれも人口100万人あたりの数値である。

WBCでベスト8になった国ではどの数字もそうでない国に比べて大きい。その傾向はWBCが始まる前から変わらない。つまり、WBCで勝つような国は元々感染がひどかったといえる。特に、ベスト4となった国の治療者数はベスト8で敗退してしまった国の10倍以上いる。ベスト8で敗退してしまった国の治療者数も、1次ラウンドで敗退した国の3倍以上いる。しかし、WBCに出場しなかった国領土の方が治療者数は1次ラウンドで敗退した国よりも多い。

新規陽性数や死者数はベスト4は特に大きく減少を続けて、10週ではベスト8で敗退してしまった国とほぼ同じくらいになった。11週はベスト4では減少が続いていたが、ベスト8で敗退してしまった国では逆に増加していた。新規陽性数も死者数も1次ラウンドで敗退した国やWBCに出場しなかった国よりも3倍以上いる。

下のグラフはWBCベスト4、ベスト8、決勝ラウンドに進めなかった国、出場しなかった国とでのワクチン接種回数の比較である。

ベスト8で敗退した国でのワクチン接種回数が極端に少ない。1時リーグで敗退した国では、5週目は台湾、9週目はニカラグが大量接種を実施したために極端に増えている。台湾は当時6週間ぶりの接種回数の公開でおそら毛過去6週間分の累計なので、5週自体ではそれほど奥はないと考えられる。また、ニカラグアはそれまで一切公表していなかったブースタ回数をこの週に初めて公表したので確実に過去数ヶ月分のブースターを含んでいると考えられれ、この週自体の接種回数はそれほど多くはない。ワクチン接種回数が多いところは一般に感染がひどいところである。しかし、22年後半から、アフリカでの接種回数が増えている。欧米では過完了率の高まりとコロナに飽きたことから、各地で規制緩和が進んでいるので、接種の必要が少なくなった。しかし、大量に製造したワクチンを売らないと大損してしまう製薬会社が接種回数の少ないアフリカ等に販路をを求めた結果であると考えられる。そのアフリカはWBCには出場していないので非出場国の接種回数が増えている。

まとめると、出場国はもともと感染がひどく、勝ち進む国は感染がよりひど買ったということである。優勝した日本には世界1の治療者数がおり、準優勝のアメリカは世界2位である。3位のメキシコも世界5位である。ベスト8になった国ではキューバとベネズエラが例外的に治療者数が低いが、両国はロシア支援国であることを考えると…。1勝もできずに敗退したニカラグアは新規陽性数が0人だが、こちらもロシア支援国である。新規陽性数の更新が止まっている中国もしかりである。そう考えると、新型コロナの感染は政治と無縁ではないかもしれない。

この結果はW杯でノックアウトステージに進出した国の方がいずれの数字も大きかったのと同じである。

この項は3月24日時点で得られた3月17日のデータをもとに書いているが、まだデータを修正し続けている国もあるので、今後、少し変わるかもしれない。WBC出場20国の感染状況は次回まとめたいと思う。

2。北米、アジア東以外でで新規陽性患者が増加中

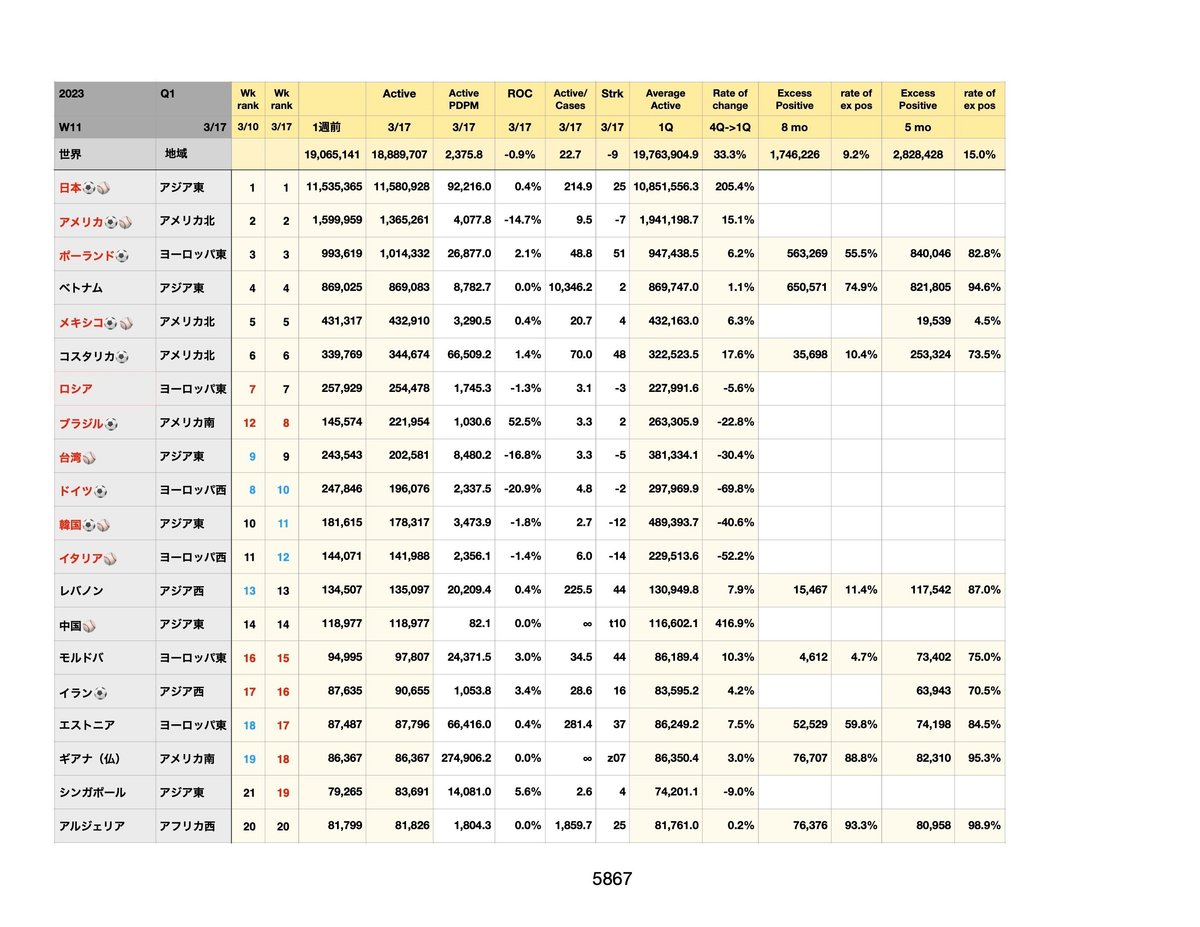

23年11週の世界の感染状況は以下のとおりである。増減は前週比(△は増加、▼は減少)、前週の数値は修正後のものを用いる。10週目のデータは、ランキングの各項目を参照してください。

新規陽性数:89万2460人(△2%)、11週連続減少でストップ

死者数:65944人(▼42%)、9週連続減少中

治療者数:1888万9707人(▼1%)、9週連続減少中

重症者数:1万7067人(▼1%)、2週連続減少中

回復者数:106万9832人(△11%)

回復率:5.4%(△0.54)、95%回復週数:54.4週(▼6.3)

世界の感染図

回復者、新規陽性数、治療者数の推移

患者の95%が回復するまでの週数の推移

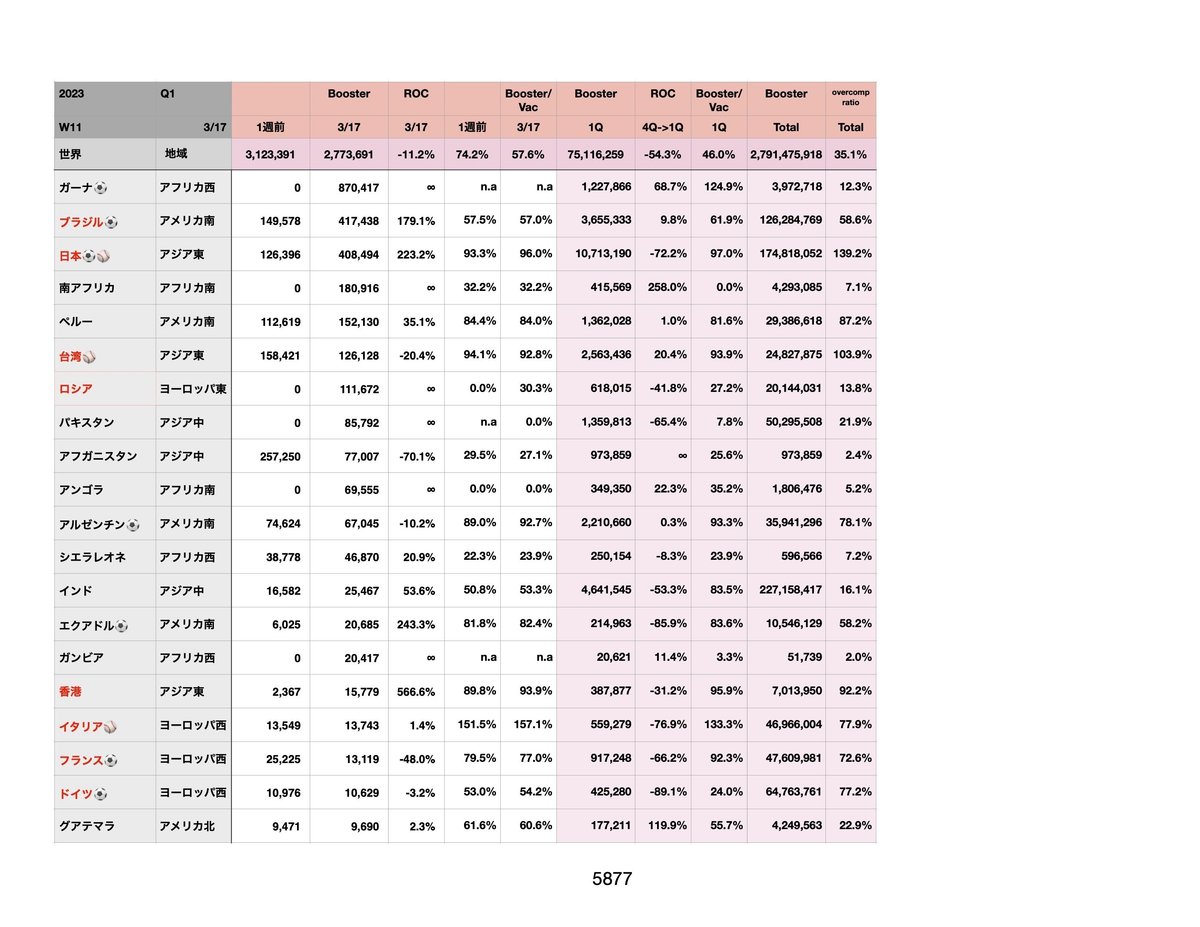

23年11週のワクチン接種状況は以下のとおりである。

ワクチン接種回数:481万3305回(△14%)

累計接種回数:133億3759万8622回、完了率:64.3%

ブースター回数:277万3639回(△237%)

累計ブースター回数:27億9147万5918回、過完了率:35.1%

ワクチン接種回数とブースター回数の推移

ワクチン接種回数と新規陽性数/回復者数の推移

2A. 今年初めて新規陽性数が増加

前回の投稿で22年9週の新規陽性数は96万6203人(▼11%)で20年23週(6月6日−12日)以来2年8か月ぶりに100万人未満になったと書いた。しかし、予想通りにギリシャとイギリスなどで新規陽性数の更新があり、9週の世界の新規陽性数は、101万8343人で100万人越えとなった。23年10週も減少は続いて87万人あまりになった。しかし、11週は89万を超え、連続減少は11週で止まった。23年9週の新規陽性数13位のイギリスなどで新規陽性数の発表がなかったので、実際の11週の新規陽性数はもう少し多い思われる。

10週まではヨーロッパ、アフリカ、アメリカの各大陸で新規陽性数の増加が続いている国領土が増えていたが、日本やアメリカで減少が続いていたために世界全体としては新規陽性数は減少を続けてきた。しかし、減少んしている国領土での減少ペースが衰えたために、とうとう、増加となった。特にアジア中西、アフリカで新規陽性数が増加が続いている。WBCとは縁のないところではある。

23年10週はガンビアで今年初めての新規陽性が確認された。タヒチで9週間ぶり、ベナンでも4週間ぶりの新規陽性が確認された。23年11週はセーシェルで6週間ぶりに、セントビンセントグレナディーンでも4週間ぶりの新規陽性が確認された。

23年10週は23国領土で新規陽性数が0人になったが、そのうち14国領土では翌11週に新たな新規陽性が確認された。

23年1期の新規陽性数は1718万6141人となった。このペースでいけば、同期の新規陽性数は2000万人程度となると思われる。ポーランドで1期の新規陽性数が10万人を超えた。19番目である。また累計の新規陽性数は3月17日の時点で6億8251万1804人となった。感染率は8.6%である。

23年11週新規陽性数ランキング

今週はフランスとシンガポールで新規陽性数が急増し、両国の順位が大きく上がった。

23年11週人口100万人当たり1日平均新規陽性数ランキング

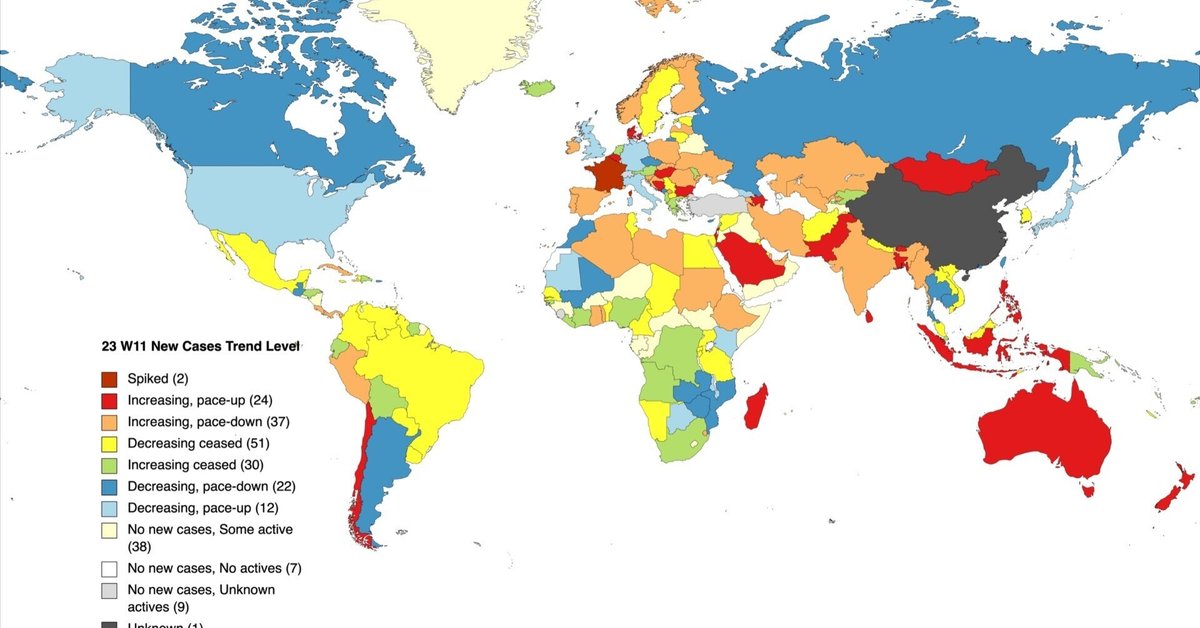

23年11週トレンドレベル地図

2月中はドイツとポーランドなどヨーロッパ中央部で赤レベルが続いたが、収まってきたようだ。しかし、スウェーデンなど北部、フランスなど西部、ハンガリーなど南東部へ拡散したようである。WBC出場国のチェコ、イタリア、オランダ、イギリスではむしろ減少している。ラテンアメリカ地域で黄色レベルが増え、中東、インド、東南アジアで赤や黄色レベルが増えた。

3B. 23年1期の致死率が低下

11週の死者数はとうとう5000人以下になった。しかし、23年9~10週に死者数2位だったイギリスなどで11週の死者数を更新しなかったので、実際の死者数は5000人以上になると予想される。

23年9週はカタールで7週間ぶり、エスワティニで4週間ぶりの死者があった。両国とも、11週の死者は0人である。また、10週はカメルーンで23年初の死者が出た。また、セントビンセントグレナディーンで8週間ぶり、チャネル諸島で5週間ぶり、ウルグアイで4週間ぶりの死者があった。

23年1期の死者数は11万5365人となった。このペースでいけば、同期の新規陽性数は13万人程度となると思われる。1期の死者数の新規陽性数に対する割合は0.67%で10週より1ポイント下がった。累計の新規陽性数は3月17日の時点で681万8731人で、死者数の新規陽性数に対する割合はちょうど1%である。

23年11週の死者数ランキング

イギリスがランク外となったので。順位が上がった国領土が多い。ヨーロッパが目立つ。

23年11週の人口100万人当たり1日平均死者数ランキング

23年1期の死者数/新規陽性数ランキング

2C. 治療者数は日本とヨーロッパで増加が続く

23年11週はセントクリストファーネイビスで治療者数が0人になった。同国では10週に2人の治療者がいた。一人は9週に感染した。11週に一人が亡くなったので、残りの一人が回復したことになる。回復したのが9週に感染した患者なのか、それ以前に感染したのかは不明である。

世界の203国領土で治療中の患者がいる。このうち、55国で新規陽性数が0人である。新規陽性数0人だが治療中の患者がいる国領土の数は、22年4期が毎週平均して45だったのが、23年1期は49になった。このほかに治療者数を公表しないところも19国領土あり、そのうち9国で新規陽性数が0人である。

22年10月1日以前に感染して、今なお治療中の患者が少なくとも56国領土に282万8428人いる。今週はアフガニスタンで超過陽性がマイナスになった。しかし、5ヶ月以上治療を続けている患者が0人というわけではない

23年11週治療者数ランキング

日本が20週連続1位となった。25週連続で増加が続いている。増加率は減少が続いているが、なかなかマイナスにならない。横軸が数学的に言う漸近線のような状態になっている(3章にグラフがある)。このままではいつまで経っても治療者数が減少しない。

23年8週人口100万人あたり治療者数ランキング

23年8週時点での5ヶ月以上治療中の患者数ランキング

2D. 重症者数

23年5週の重症者数ランキング

2E. 回復率の低下が止まった。

23年10週は回復者数が100万人を割ったが、11週は100万人を超えた。マーシャル諸島では今年初めての回復者が出た。同島では3月に入って新規陽性数が急増が続いている。またセーシェルでも6週間ぶりの回復者が出た。セーシェルでは11週に6週間ぶりの新規陽性が272人確認された。10週までは53人の治療者がいたので、計325人が治療中となったが、そのうち310人が回復した。少なくとも257人が感染してから1週間以内に回復した事になる。回復にっすが短いので、11週に感染した人たちは10週以前に感染していた可能性が高い。

今週はスイスやブラジルなど17国領土で回復者数が0人になった。そのうち11国領土で破新規陽性数も0人だった。また、イスラエルなど65国領土で23年1期の回復者数が0人である。このうち新規陽性数も0人のところは29国領土である。治療者数まで0人となると、北朝鮮、エリトリア、フォークランド諸島、バチカン、西サハラの3国2領土のみである。

23年1期の回復者数は1892万8854人で、新規陽性者数に対する回復社数の割合は111.7%となった。また、累計の回復者数は6億5284万8040人で。今まで感染したもののうち、96%弱が既に回復している。

23年11週回復者数ランキング

23年11週人口100万人当たり1日平均回復者数ランキング

23年8週回復週数ランキング

108国領土で回復週数が無限大、つまり、感染した患者が一人も治らなかった。23年9週より6国領土増えた。

2F. デンマークと韓国で累計接種回数が減り続ける謎

23年11週12週のワクチン接種回数いずれも9週の半分以下である。しかし接種国数は、9週が75国領土あるのに対し、10週は70国領土、11週は69国領土とあまり変わらない。9週に300万回接種を実施したニカラグアで10週は2万回弱、今週は0回など接種回数を大きく減らした国領土が結構見られる。大陸別では、アジア中、アジア西、ヨーロッパ東、アフリカ西、カリブ海、アメリカ南で接種回数を増やしている。アフリカは2~3週遅れで接種回数等を公表するので、来週以降増える可能性がある。下のグラフは大陸別の接種回数の推移である。

ザンビアとニジェールで6週間ぶりの接種が行われた。一方、4週以上接種をしていないところも124国領土ある。

23年1期の総接種回数は1億6328万6859回となった。このペースなら、23年1期の接種回数は1億7000万台になると推測される。また、累計で133億4760万0730回の接種が行われた。完了率は64.3%となった。

23年11週ワクチン接種回数ランキング

23年10週に最も接種回数が多かったのはコンゴ民主、11週はパキスタンだった。コンゴ民主は11週の接種回数は0回、パキスタンは10週の接種回数は0回だった。

下のグラフは大陸別のブースター回数の推移である。

23年11週ブースター接種回数ランキング

23年10週に最もブースター回数が多かったのはイギリス、11週はガーナだった。

デンマークは22年7月から接種回数、接種人数、完了者数、ブースター回数の全てが前週を下回るようになったと以前報告した。この現象はいまだに続いている。デンマークに加え、韓国も23年1月から接種人数と完了者数が前週を下回るようになり、接種回数とブースター回数が空白となった。Github のデータは全て累計なので前週を下回ることはあり得ない。数え間違い等で減少することはあるが、年に数回ほとである。このような時はGithubでは間違った部分を空白にするのが常であるが、この2国は、過去の数値をほぼ全て修正し、意見すると矛盾がなかったかのように見える。下のグラフは、デンマークと韓国の本来と修正後の累計接種回数(韓国は累計接種人数)の推移である。

繰り返すが、累計値は減少しない。それは修正後のグラフからも明らかである。デンマークでは23年だけで約5万回の接種がなかったことにされ、韓国では30万人近い人が接種をしなかったことになっている。一体どうなっているのだろうか?

3。感染者が減らない

日本の23年11週の感染状況。10週は各穀木の世界ランキング参照

新規陽性数:5万3890人(▼19%)6位、10週連続減少中

人口100万人あたり1日平均:61.3人、29位↓(1期新規陽性数10万人以上では12位)

死者数:401人(△1%)3位、7週連続減少でストップ

人口100万人あたり1日平均:0.46人、30位↓(1期新規陽性数10万人以上では11位)

治療者数:1158万0928人(△0.4%)21週連続1位、25週連続増加中

人口100万人あたり1日平均:9万2216人、10位(1期新規陽性数10万人以上では1位)

重症者数:96人(▼17%)22位↓(正しく数えている国では11位↓)9週連続減少中

回復者数:7926人(▼18%)、回復率:0.1%(▽0.2)

95%回復週数:4379週(△813)

日本の感染図

日本の回復者数と新規陽性数。治療者数の推移

日本の回復週数の推移

接種回数もブースター回数も3週連続で減少している。オミクロン株対応ワクチンを接種ブースターを少なくとも1回(3回接種者)受けた者の割合は68.4%になった。

ワクチン総接種回数:49万2095回(△0.3%)、ブースター回数:46万8156回(▼1%)

オミクロン株対応ワクチン接種回数:45万7638回(▼20%)

三回目接種回数:8万7172回(△5%)割合:68.4%

四回目接種回数:16万2642回(▼11%)割合:45.8%

五回目接種回数:23万3930回(▼28%)割合:23.3%

日本の総接種回数/ブースター接種回数の推移

オミクロン株対応ワクチンと新規陽性数/回復者数の推移

データについて

23年10週のデータは3月4日から10日まで、11週のデータは3月11日から17日までの合計(治療者数、重症者数は平均)である。3月1日時点で得られたデータを用いて計算しているので、他のデータサイトとは数値が異なることもある。最近は毎日データを更新する頻度が減った国領土も多い。したがって、最新のデータでないこともある。また、大きな矛盾が出れば過去のデータを修正するので、過去のレポートの数値と異なることもある。言い訳がましいが、最近レポートが遅れ気味なのは、データがなかなか修正されないことと遅筆が原因である。

人口、新規陽性数、死者数、治療者数、重症者数はWorldometer(https://www.worldometers.info/coronavirus/)の Coronavirus Update 、コソボはGoogle、北キプロスは自国のウェブページ(https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM)、日本の空港検疫の新規陽性者数は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)の発表する「新型コロナウイルス感染症の現在の状況について」の数字を用いている。回復者数や感染率など各種2次データは全てこれらのデータから計算しているので、Worldometer のデータとは異なることもある。

接種回数とブースター回数はGithub(https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data/vaccinations/country_data)から、日本のブースターとオミクロン対応については首相官邸のホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html)から入手している。その他のデータあるいは記事等の出どころは本文に記す。

23年3月28日投稿