歩行(初期接地)で評価したいこと②

今回は前回に続いて歩行評価(初期接地)について書いていこうと思います。

目次

1.立脚初期の各関節の動き

2.足背屈の評価

3.仙腸関節の安定性評価

1.初期接地の各関節の動き

前回の復習ですが、

初期接地の動きですが各関節の動きとして(この画像で右足)

仙腸関節前傾(骨盤後傾)+股関節屈曲位での殿筋の遠心性収縮+膝伸展0°+足背屈

で初期接地が成り立っています。つまりこのどれかの働きがうまくいかないと初期接地がうまくいかず左右にぶれたり、膝折れや過伸展が生じます。

初期接地の異常なパターンとして

①踵が荷重によってすぐ落ちる(足関節に可動域制限がない場合の可能性が高い)

②前足部で接地する(足関節可動域制限の可能性が高い)

③膝の過伸展(足関節に可動域制限の可能性が高い)

前回は背臥位で初期接地時の股関節伸展筋力の評価や、膝のscrewhomemovementがでるかの評価を書きましたが今回は足関節と骨盤(仙腸関節)の評価について書いていこうと思います。

2.足背屈の評価

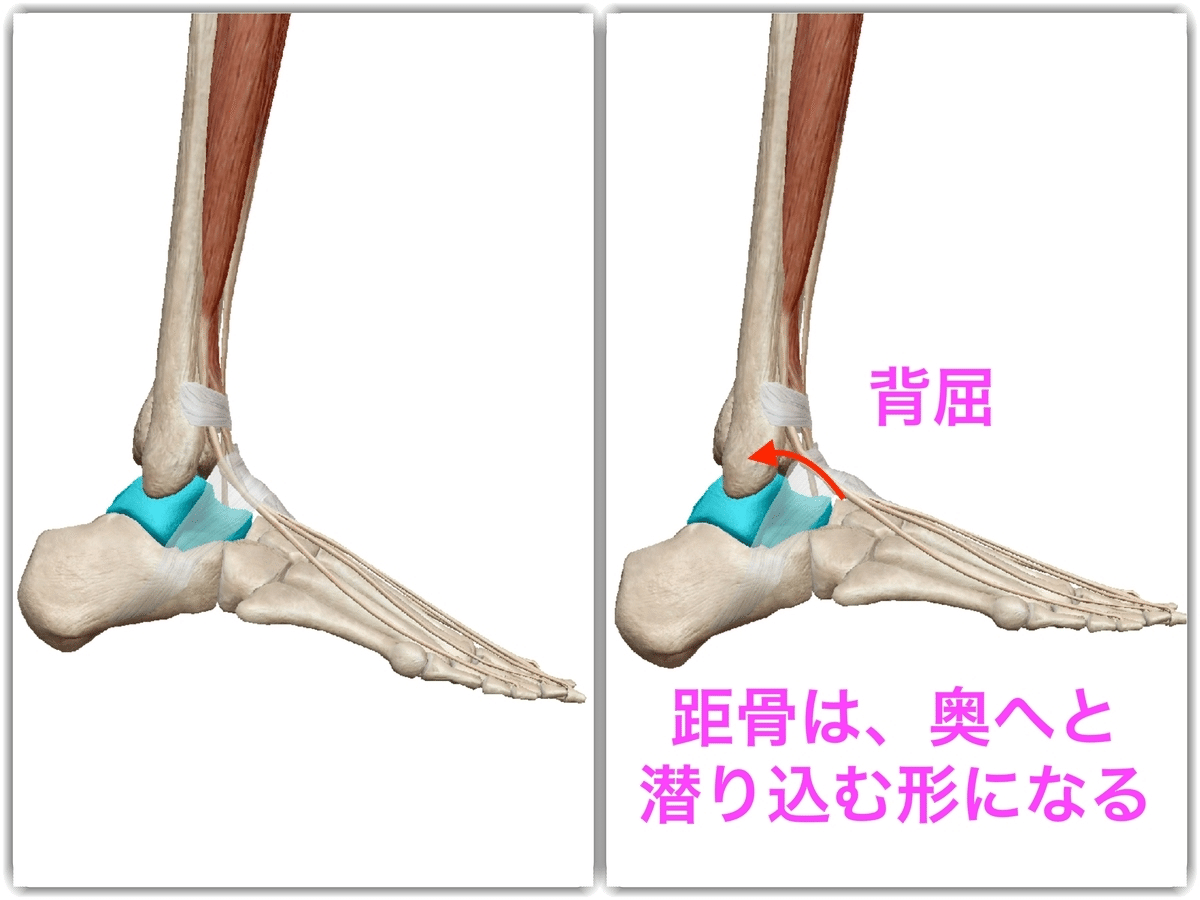

足関節背屈の可動域制限因子として距骨の後方すべり運動が生じるか、ヒラメ筋や後脛骨筋などの短関節筋の伸長性低下、腓腹筋とハムストリングスの伸長性低下が考えられます。

①距骨の後方すべりの確認

足関節背屈時に距骨は後方へすべり運動が生じます。しかし下腿三頭筋や足底筋膜などに伸長性が低下すると後方すべりが阻害され、足背屈の動きが上手くいかなくなります。

評価として他動で足を背屈していったときに舟状骨と内果の距離が短くなっているか(後方すべり運動)が生じているか確認します。

②ヒラメ筋や後脛骨筋などの短関節筋の伸長性

ヒラメ筋や後脛骨筋は短関節筋を評価するには二関節筋である腓腹筋を緩ませる必要があります。膝屈曲位と膝伸展位でそれぞれ足関節を背屈して、膝屈曲・伸展位どちらでも変化がなければ短関節筋の可能性を疑います。

③腓腹筋とハムストリングスの同時柔軟性評価

初期接地では下肢は股関節30度屈曲、膝関節伸展0度に配列されます。この肢位はハムストリングスの柔軟性が必要となります。またハムストリングスは腓腹筋と筋連結しています。つまり、ハムストリングスの柔軟性がないと腓腹筋の柔軟性も低下し、足背屈可動域制限となります。

評価としてSLRのような肢位で他動で足背屈した時に可動域制限が生じるか確認します。

3.仙腸関節の安定性の評価

初期接地では骨盤が後傾し仙骨は前傾します。(締りの位置、うなずき運動、画像では左の図)

仙腸関節は前面から腹横筋、上方から多裂筋、後方から大殿筋でコントロールしています。なので実際に初期接地の動き(一歩踏み出す動作)をしてもらい、その際にそれぞれの筋の収縮を促通して初期接地での体幹のブレが少なるか確認していきます。

腹横筋→セラピストが前面から左右の上前腸骨棘と腸骨稜から圧縮を加え、ふらつきが軽減するか確認する

大殿筋→セラピストが後面から左右の上後腸骨棘を引き寄せるようにして、ふらつきが軽減するか確認する

多裂筋→セラピストが左右の上後腸骨棘と下位腰椎を引き寄せるように誘導してふらつきが軽減するか確認する。

みなさんの臨床の参考になれば幸いです。最後まで読んで頂きありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!