「クマにあったらどうする」を読んで

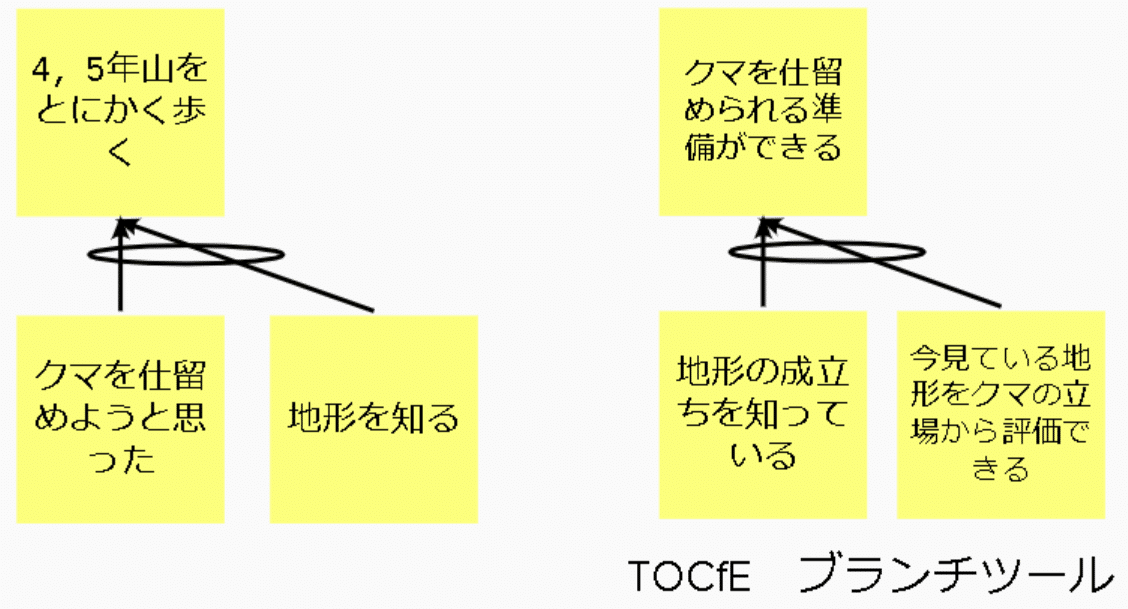

読んで、ピックアップした箇所をTOCfEのブランチツールを用いて解析してみた。

①:なんでも、上達するには時間がかかるものだと思う。

人には速度があるから、年数は異なることになり、天才って呼ばれる人は、とてつもなく速いのだろう。地形の成り立ちを知っていて、今見ている地形をクマの立場から評価できれば、仕留められる準備ができる

②:周りへの配慮と感謝を忘れない

クマを仕留めたら、狩りを助けてくれたお礼として、肺臓を細かくして木に差す。厳しい自然界の生存競争(強者が独占し生き残る)に関与することで、多くの協力者を得て、自分の生存確率が高める。互恵の関係を築くと、良い人生になる

③:仕留めるとは、共感すること

こちらの行動は、相手に影響を与えてしまう。

興奮しているときは、こちらの言葉が伝わらない。伝え、受け入れてもらう(仕留める)には、相手の心を静めることが肝要だ。(クレーム対応!)

相手が、FAST思考からSLOW思考(ダニエル・カーネマン)に移行してもらって初めて、話が通じる。

④:人を食べてしまったクマは、人間の学習の象徴

「クマが人を食べたならば、人を襲う恐ろしいクマに変貌する」は合っている分からない。対偶を取って、「人を襲わないクマは人を食べたことがない」は納得できるので、合っている。きちんと論理をつないでみたいと思う

もし、クマが人を食べた経験があると人は簡単に排除できると分かったので、人への恐れが消えて、自信がつく。

ここで、生物は生き延びるために、常に優位に立つことを仮定すると、クマは人を見下すようになり、簡単に狩れる対象と知り、人を襲う恐ろしいクマに変貌する。

学んで知識を得て、それを実生活で用いて、うまくいった経験は誰にでもある。それが続いて習慣となると、高飛車になってしまう。

⑤一粒の麦は、

クマに出会ったとき、食べ物が入ったリュックを投げ、クマが気を取られている隙に、逃げる。一見正しそうだが、決してほめたものではないと一蹴される。なぜだろう?

確かに、その場一回はしのげて、助かるかもしれないが、クマに人を襲うと美味しい食べ物を得られるという習慣を植え付けることになる。

結果として、次の被害者が生まれる。しかし、自分の命が危険な時に、将来の人の命まで気遣える余裕もないので、表現が婉曲になって、「決してほめられたものではない」となったと思う。

こういう自己犠牲的な話は、聖書のヨハネ福音書12:24の一粒の麦を思い起こす。自分はリュックを投げることを思いとどまれるだろうか?

Plan Bがあればできるかもしれない。

⑥クマは人を恐れている

大きな体を持つクマは、安心できる。立派な生き方をしてきた。

大きな体を持つに至ったのは、人と採餌場を共有してながら、人を恐れ慎重に生きてきたためである。クマの領分をわきまえて、立派な生き方をしてきたとも言える。

もう一つの証拠としての選択圧

お互いに餌場を共有しながら生きてきた人とクマ。お互いに恐れを感じていて、不幸な出会いが恐ろしいクマに変貌させる。一方で人は恐ろしいクマを排除する。結果、人を襲わない慎重なクマが生き残りやすくなる。

結果として、人を襲う気で待っているクマは少ないと言える。

⑦クマにあったらどうする Plan A・B・C

人を襲う気でいるクマはいない。出会いの瞬間は、優劣がついていない。

・劣勢を印象付ける行動は良くない。

・優勢を印象付ける行動をとる。

・どんなに追い込まれていても優勢を印象付ける行動をとる。

Plan A:クマと対峙したとき、劣勢を見せない

・逃げない

・木に登らない

・食べ物をあたえない

Plan B:相手がその場を立ち去る積極的な理由を提供する

・相手をにらむ、

・肚の底から大声を出す

・武器(知恵も武器)をもって自信をつける

Plan C:クマに近づいでい来たり、組み伏せられたときでも、相手がその場に留まらない消極的な理由を提供する

・枝の多い木で自分の盾を作る

・鉈など武器でクマの顔面を攻撃する

・口の奥に手を突っ込み舌の根を掴む

⑧弱者でも、どんな時でも、優勢は作り出すことができる

炭治郎の遊郭編の戦い方にもあった。

弱者と認識されているときの反撃は相手を驚かす。

弱みは劣勢ではない。上手に使えないから劣勢に見える。

最弱がすべてを制御する。