21.残ること残すことの大切さー日光の神橋ー

日本三奇橋について(その2)

国立国会図書館HPのレファレンス共同データベースによれば、三奇橋の記述がある書籍として4冊が紹介されている。

「日本名数辞典」(1979年、東京堂出版)では、三奇橋として山口県の「錦帯橋」、山梨県の「猿橋」、富山県の「愛本橋」をあげている。

「名数数詞辞典」(1980年、東京堂出版 )では、「錦帯橋」、「猿橋」、「愛本橋」をあげ、一説として愛本橋のかわりに栃木県の「神橋」、徳島県の「蔓橋」を入れるとある。

「日本三大ブック」(1993年、講談社)では、「神橋」、「猿橋」、「錦帯橋」をあげている。

「名数絵解き事典」(2001年、叢文社)では、「錦帯橋」、「猿橋」、「神橋」をあげている。

人は3という素数が大好きなようである。日本三景、三大祭り、ビッグスリー、金銀銅、、、、縁起の良い数字なのであろうか?

数字の「3」にこだわる必要はないが、最近では現存しない「愛本橋」に替わり、「日光の神橋」が三奇橋にあげられている。「残ること残すことの大切さ」が伺える。

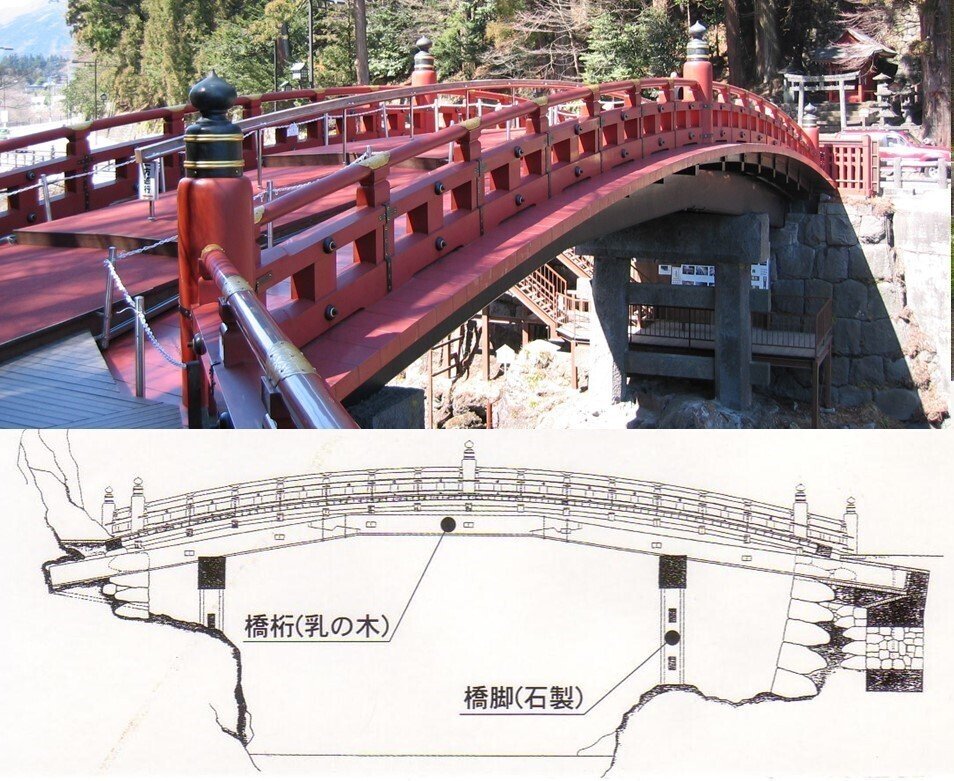

大谷川に架かる「日光の神橋」

栃木県日光市にある「日光二荒山神社」は、霊峰二荒山(男体山)を御神体とする古くからの日光の氏神である。徳川家康をまつる「日光東照宮」が隣接している。

日光二荒山神社の建造物である「神橋」は、1944年(昭和19年9月)に重要文化財に指定された。

また、1999年(平成11年12月)には、「日光東照宮、日光山輪王寺、日光二荒山神社及びこれらの建造物群をとりまく遺跡」が世界遺産に登録され、「神橋」も含まれた。

現在、日光山内の入口に架かる反りのある朱塗りの美しい「神橋」は、昔は「御橋、山管の蛇橋などとも呼ばれ、時代と共に橋の様式は変化してきた。

神橋の構造について

古の「神橋」は純粋な刎橋であったとされているが、刎橋は木材を多く使用するうえに工事中の危険度が高く、梁の端部を岩盤中に埋設するため腐朽する問題があった。

そのため、1636年(寛永13年)の東照宮建替工事の際に、「神橋」は刎橋と桁橋との折衷構造の素木造りの橋として架けられた。

橋長:28m、全幅:7.4m、水面からの高さ:10.6mである。

すなわち、従来は積層してせり出した刎木を大木1本の主桁(乳の木)に集約した。主桁には欅材が用いられ、縦80cmX横68cmの角材で最長15mである。

3本の主桁の端部を両岸の土中・岩盤中に埋め込み、両対岸から片持梁形式で斜め上方に突き出させ、鳥居型の石製橋脚で支持する構造である。

両側から突き出した主桁の中央部に、短い橋桁を台持ち継ぎで載せて、その上に橋床が設置された。

一見、刎橋と桁橋の折衷に見えるが、重要な点は橋脚を水中ではなく岩盤の上に建てた点にある。神橋は刎木を一本に集約し、木造りである猿橋の枠柱や愛本橋の枕柱に替え、鳥居型の石製橋脚を採用したのである。

1590年(天正18年)に豊臣秀吉が増田長盛に命じて京都の三条大橋の改修工事が、日本の石柱橋としては最初のものである。この成功例を受けて刎橋形式を残しながら、高耐久性の石製橋脚が採用されたと考えられる。

この改良により、木材の使用量の低減、工事期間の短縮、工事の危険度の低減が可能となった。しかし、主桁(乳ノ木)の端部が土中に埋設されるため腐朽の問題解決されず、洪水による橋脚の流失リスクは増した。

また、主桁(乳ノ木)は重要な強度部材であるため、雨水の浸透による腐朽を防止するため、小屋根が設置された。

出典:日光二荒山神社

神橋の新しい補修技術について

ところで、神橋は平成の大修理が1997~2005年に行われ、主桁である乳の木の補修には補強金属板の上に、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)シートを巻き付けて増強する革新的な補修方法が採用された。

耐久性に優れたCFRPシートをコンクリートの柱や梁に巻き付け、曲げ耐力や疲労寿命などを改善することが可能である。既に、一般橋梁を始め建築物やトンネルなど社会インフラを支える構造物の耐震補強対策や長寿命化・老朽化対策として、実施例が報告されている。

炭素繊維シートをエポキシ樹脂で含浸させながら積層し、接着して一体化させる工法である。さらに神橋ではCFRP補強の上に、何層にも漆塗り工事が施されている。

歴史建造物の架け替えには膨大な費用を必要とする。特に、木造橋には雨風による腐朽対策を施し、長寿命化・老朽化対策を図ることが重要である。今後も、新技術の積極的な採用による「残ること残すこと」が望まれる。

神橋の伝説と歴史

766年(天平神護2年3月)、下野の人沙門勝道一行が大谷川を渡ろうとした折、一人の神人が現れ、手に持つ蛇が対岸とを結んで橋をつくり、背に山菅(龍のひげ)が生えたので、一行は急流を渡ることができた話が伝わる。山管の蛇橋の由来である。

この逸話から、当初は蔓を使った吊橋であったと考えられる。

室町時代の旅行記「回国雑記」には、1486年(文明18年)に聖護院の門跡道興准后が記した紀行文、「東路の津登」には、1509年(永正6年)に連歌師の柴屋軒宗長が記した紀行文がある。共に日光を訪れており、当時既に広く認知された橋で、橋脚のない刎橋形式であったことが伺える。

1636年(寛永13年)の東照宮建替工事の際に、「神橋」は刎橋と桁橋との折衷構造の素木造りの橋として架け替えられた。

以後、神橋は神事・将軍社参、勅使などの参向の折にのみ使用され、一般の通行は下流に架けられた刎橋形式の仮橋(日光橋)を通行することになる。

その後、十数年から二十年内外の周期で修復・架替工事が行われ、1792年(寛政4年)には、塗装(高欄弁柄漆塗、橋板土朱塗、 橋下黒漆塗)が施されるようになる。

1902年(明治35年)の修理中に洪水により流失したが、1904年(明治37年)に在来工法(現状構法)に従い再建された。

1950年(昭和25年)~1956年(昭和31年)には、全解体・塗装修理の架け替えが行われた。

また、1997年(平成9年4月)~2005年(平成17年3月)には半解体修理が行われ、総事業費は7億8千万余円に上ることが親柱の擬宝珠に設置された銘板に記されている。

2005年(平成17年4月)~2006年(平成18年11月末)まで、寛永の架け替え以来、初となる渡橋及び下部構造の特別公開が実施された。