9.イノベーションを起こすにはー沖縄の天女橋ー

天草市の町山口川に架かる祇園橋

石造りの桁橋は、橋脚数を増やすことで広い川幅にも対応できる。技術の水平展開である。

熊本県天草市船之尾町の町山口川に架かる祗園橋は、橋長:28.6m、全幅:3.3mで、約30cmの角柱の橋脚が5本並立の9列、合計45本が立てられている。川上側の橋脚は水切りのために三角に尖っている。

祗園橋は、1832年(天保3年)に庄屋の大谷健之助が発起して、庶民の協力によって建造され、石材は下浦村(現在の下浦町)産の砂岩を使い、石工も下浦村の石屋の辰右衛門と伝えられている。

しかし、重い石材を使った桁橋では、橋脚と橋脚の径間(スパン)は2~3mが限界で、船の運行に支障がでる。次なる橋の変革(イノベーション)は、技術の垂直展開となる「アーチ橋」の出現である。

首里城公園内の円鑑池に架かる天女橋

日本の石造りアーチ橋の技術は、16世紀頃に中国から伝えられたとされる。当時は桁橋が主流であった日本に、技術の垂直展開が中国からもたらされたのである。

曲げ力や引張力に弱く、圧縮力には強い石材の特性をアーチ橋では十二分に生かすことができる。橋の上に立つと、石材には圧縮力しか作用しないことが実感できる。発想の大転換である。

異なる文化圏で発明・発見された技術や知識は、往々にしてイノベーションを引き起こす。

真似ることは恥ずべきことではない。真似ることから多くの「学び」を得ることができ、さらに発展させることができる。真似ることは、創造的思考を育てる糧となる。

室町時代に書かれた能楽の秘伝書である世阿弥が記した「風姿花伝によれば、「徹底した物学により花が咲く」とある。すなわち、「物まねを極めて、その物にまことに成りぬれば、似せんと思ふ心なし」と伝えられている。

沖縄県那覇市の首里城公園内の円鑑池に架かる天女橋は、池の中ノ島にある弁財天堂へ渡る橋で、1502年(弘治15年)に造られた日本に現存する最古の石造り円弧アーチ橋である。

橋碑には、中国南部にある橋に似た琉球石灰岩製のアーチ橋で、橋長:9.75m、全幅:3.28m、アーチスパン:3.3m、欄干は細粒砂岩で造られたことが記されている。

1467年に朝鮮の王から贈られた方冊蔵経を納めるため、琉球王国の尚真王が円鑑池を掘らせ、中之島に石橋を架けた伝えられている。

欄干には蓮の実が彫刻されており、観蓮橋とも呼ばれていた。

九州地方で拡大する石造アーチ橋

中国から台湾を経て沖縄に伝わった石造アーチ橋は、その後、鹿児島を経て九州各地に広がり、長大化が進む。

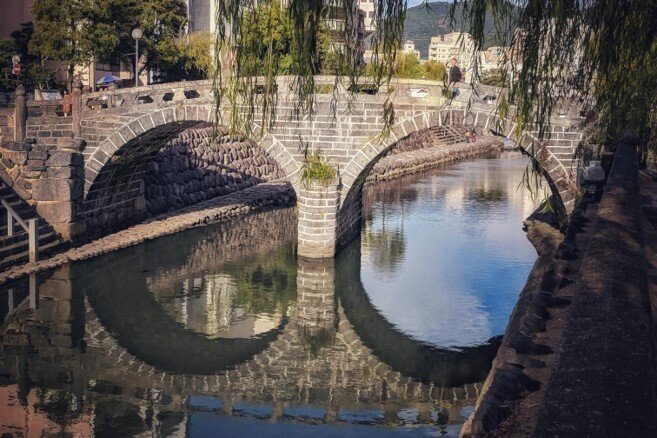

九州最古とされる長崎市内の中島川に架かる長崎眼鏡橋は、1643年(寛永11年)、中国の渡来僧である興福寺の黙子如定禅師により架けられたと伝わる。

全長:22.35m、幅:4.68m、アーチスパン:8.3m、高さ:5.23mの2連の円弧アーチ橋で、石材は角閃安山岩で、石の接合には漆喰が使われている。

現在、中島川には20以上の橋が架けられ、その多くは石橋である。当初は木造の屋根付橋であったが、台風などの大雨により頻繁に流されたため、江戸時代に石橋に架け替えられた。

最初に架けられた眼鏡橋は川中に橋脚を有する2連アーチ橋であるが、架橋技術の進歩により、その後は橋脚なしの単アーチ橋が架けられた。

近隣の諫早市の諫早公園内にも、諫早眼鏡橋を見ることができる。江戸時代後期に本明川の氾濫に耐える堅牢な石橋として設計され、1839年(天保10年)に完成した。

橋長:49.2m、全幅:5.5m、アーチスパン:17.4m、高さ:7mの2連の階段式扁平アーチ橋、長崎眼鏡橋の約2倍の長さである。1957年(昭和32年)の諫早大水害後、本明川の河川拡幅改修工事が行われた際に公園に移された。

移設の際に、石材のずれ防止用の太柄鉄や接合用の千切鉄など、鍛鉄を使った当時の最先端技術が確認されている。

水道橋として五老ヶ滝川を渡る通潤橋

熊本県上益城郡矢部町の五老ヶ滝川には、農業用水を送る水路橋である通潤橋が、惣庄屋の布田保之助が代表となり、1854年(嘉永7年)に架けられた。

橋長:75.6m、全幅:6.3m、アーチ半径:27.6m、高さ:20.2mと国内最大級の石造り円弧アーチ橋である。

干ばつに苦しむ白糸台地に水を引くための水路橋で、熊本城の石垣に使われた石積み技術や、連通管の原理で通水菅を通して白糸台地へ水を吹き上げる仕組みなど、当時の最新技術が採用された。

水路は3本の凝灰岩製の石管を並べて、継ぎ目には漆喰が使われた。水路全長:126.9m、上流側落込高さ:7.5m、下流側吹上高さ:5.8mである。

通潤橋では、利用が少ない農閑期に、橋上中央に設置された水路の放水口から行われる土砂抜きの放水が有名である。

石造りアーチ橋の発展について

中国から沖縄に伝わった石造アーチ橋は、その後、九州各地に広がり、長大化が進められる。毎年のように台風や大雨による増水で、頻繁に木造橋が流される九州では、石造アーチ橋は永久橋として重宝された。

石造アーチ橋は、いずれもアーチの上部を通路とする上路式である。石材は重く、圧縮力には強いが、曲げ力や引張力には弱いためである。しかし、円弧アーチ橋にはアーチスパンに限界のあることが分かる。

この円弧アーチ橋の長大化には、長崎眼鏡橋のように多連アーチ化するか、諫早眼鏡橋のように扁平アーチ化する必要がある。そうでなければ、通潤橋のように巨大円弧を描くため、背の高い巨大な橋となる。

ところで、日本のアーチ橋には中国から沖縄を経て九州に広がった石造りアーチ橋のほかに、少し遅れて欧州から長崎に船で伝えられた煉瓦積みアーチがあり、それぞれで使われている石材の形が異なる。

中国から伝えられた石造アーチ橋は、石材を長手方向に弧状に加工したものを縦列に配したリブアーチ型が中心である。一方、欧州から伝えられた煉瓦積みアーチ橋は、直方体の石材を横列に積み上げたブロック型である。