47.四国新幹線が通る計画のあったー大鳴門橋

明石海峡を横断する大鳴門橋

鳴門海峡の幅は約1.3km、海峡中央部の最大水深は 90m程度である。淡路島側には中瀬と呼ばれる岩礁部、鳴門市側には裸島があり、浅瀬が海峡中央部に向かって伸びる。この複雑な海底地形が、潮の干満により多様な渦潮を発生させる。

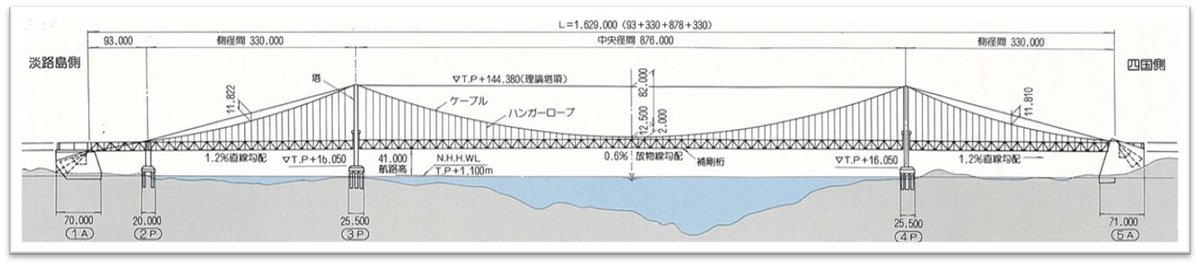

「大鳴門橋」は、自然環境への影響を極力抑えつつ建設された。本州四国連絡橋の神戸・鳴門ルートに位置し、兵庫県南あわじ市(淡路島門崎)と徳島県鳴門市(大毛島孫崎)の間に架けられた鋼製の3径間2ヒンジ補剛トラス吊橋である。

全長:1629m、最大支間長:876m、幅:25m、主塔高さ:144.3m、桁下高さ:41 mである。上部に6車線の自動車専用道路、下部に新幹線規格の鉄道を備えた2階建て構造の計画で、現在は上部の中央4車線のみが神戸淡路鳴門自動車道として供用されている。

「大鳴門橋」は本州四国連絡橋公団第一建設局による設計とされ、1976年(昭和51年7月)に鉄道道路併用橋として着工、1985年(昭和60年6月)に道路部分のみ開通した。しかし、未だに新幹線の見通しは立っていない。

本州四国連絡橋公団が発注し、ジョイントベンチャー(JV)3社により建設された。①新日鉄・三菱重工業・川崎重工業JV、②横河橋梁・三井住友建設・宮地鉄工所・滝上工業JV、③松尾橋梁・駒井鉄工・サクラダ・日本橋梁JV。

泡立つ渦潮群から立ち上がる白い主塔、主塔から主塔・アンカーレッジへと張り渡されたメインケーブル、メインケーブルから垂直に降ろされた多数のサスペンダーケーブル列、規則正しいトラス構造の補剛桁、いずれもが多様に変化する渦潮と調和した美しい橋である。

「大鳴門橋」の架設について

高さ:144.3mの主塔は、淡路島側の中瀬と呼ばれる岩礁部、鳴門市側の裸島に構築され、鋼材重量:4300トン/基である。高さ方向に13段(全84部材)に分割して工場内で製作され、海上輸送された後、クレーンを使って架設された。

メインケーブルと補剛桁を合わせた総重量5万トン超を支える主塔は、水平に仕上げられた基礎コンクリート面(傾斜:1/10000以下)に設置された。また、工場内で製作される13段の各部材は、上下面がメタルタッチ(部材の密着率:50%以上)となるよう機械加工されて組み上げられた。完成した主塔は鉛直精度:1/10000が確保された。

メインケーブルは長さ:1700m超、直径:5.37mmの高張力鋼線を1万9558本を束ねたもので、最終的には、総重量:1.56万トンの円形断面ケーブル(直径:840mm)が架設された。

ケーブルは、工場内で127本 束ねたストランド(約40トン/本)をリールに巻き、 現地に搬入して154回にわたり架設された。このストランドの架設毎に、温度が安定する夜間に計測を実施して形状調整が行われた。

渦潮への影響を極力抑えた多柱式基礎

主塔の基礎は、来島海峡・関門海峡とともに日本3大急流の一つである鳴門海峡に構築するため、多柱式基礎が採用され潮流への影響が極力抑えられた。直径:7mの柱を中心に周辺を直径:4mの柱8本で囲む9筒型を2体並べた18筒型の多柱基礎構造であり、海底地形に左右されずに設置できる。

各柱は鋼管を設置して海水を抜き、支持地盤となる海面下20mまで大口径ロー タリー式掘削機 で掘削して鉄筋コン クリート柱が設置された。完成した18筒型の多柱基礎の上部は、橋軸方向:25.5m×橋幅方向:60m×厚さ:5.9m(主塔基部は厚さ:9m)の鉄筋コンクリー ト頂版(コンクリート:2.07万m3、鋼材:0.26万トン)で一体化された。この頂版は波の揚圧を避けるため、下面を平均水面上7mの位置とされた。

また、淡路島側の側塔基礎にも多柱式基礎が採用され、直径:3.2mの 柱6本を一組として2体並べた12筒型で 形成された。上部は橋軸方向:20m×橋幅方向:50m×厚さ:3.9m(側塔基部は厚さ:5.5m)の鉄筋コンクリー ト頂版で一体化された。

一方、メインケーブルを固定するための巨大なコンクリート塊であるアンカーレッジ(コンクリート:12.6万m3、鋼材:0.7万トン)は、鳴門市側は、大毛島の孫崎の海岸線を掘削して構築された。淡路島側は、淡路島南端の門崎の海岸線を締め切り、岩盤を掘削して構築された。

き裂の多い岩盤(和泉層)への施工のた め、海側には地中連続壁を施工して止水し、山側にはロックアンカーを施工してのり面の崩壊を防ぎ、支持地盤まで掘削し、コンクリートが打設された。

コンクリートの温度収縮によるひび割れ対策として、夏季の施工では混練水を5℃まで冷却するとともに、コンクリート内部に冷却水を循環させるパイプクー リングが採用された。

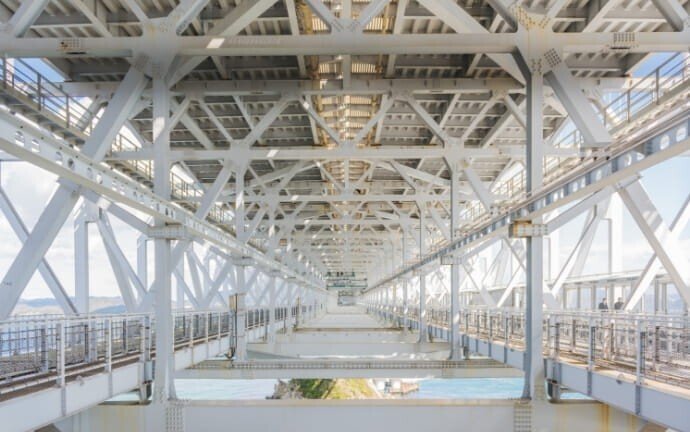

補剛桁は、風に対する安定性と軽量化を実現するため、トラス構造が採用された。この補剛桁の上面には自動車道が設置され、補剛桁内部には新幹線が走行可能な空間が確保されている。

総重量:3.5万トンの補剛桁は、工場内で製作された部材を海上輸送し、主塔の位置に設置されたクレーンで台船から吊り上げ、所定の位置まで移送して架設された。

遊歩道「渦の道」と新設される自転車道

「大鳴門橋」は橋桁下部空間に鉄道が敷設できる構造として建設された。しかし、明石海峡大橋が道路単独橋として建設されたため、2000年4月に徳島県はこの空間を利用して、鳴門の渦を見学できる「渦の道」を設置した。

この海上遊歩道は全長:450m、幅員:2mで、先端部にはガラス張りの展望室が設置されている。床の一部はガラス張りで、海上45mから鳴門の渦潮をのぞき見ることができる。特に、「春分の日」と「秋分の日」の前後数日間には激しい潮流が観察できる。

1998年(平成10年4月)、明石海峡大橋の開通により淡路フェリーボートが廃止された。現在は徒歩・自転車などによる淡路島 - 四国間を行き来することはできない。

2024年7月、徳島県鳴門市と兵庫県南あわじ市を結ぶ「大鳴門橋」に整備される自転車道の起工式が行われた。四国新幹線の実現の見通しが立たない現状で、徳島県28億円と兵庫県30億円を投じて2027年度の完成をめざす。

自転車道は新幹線が通る予定であった補剛桁下部の空きスペースに設置され、自転車道とアプローチ橋などを含めて全長:1799m、幅員:4mで、淡路島側から931mを兵庫県、残りの868mを徳島県が整備する。

自転車道は出入口と通路の一部を既存の遊歩道と共有し、幅:2.5mを自転車レーン、幅:1.5mを歩行者レーンとし、両側に高さ:2.5mの防護柵を設置する計画である。また、自転車利用者も渦潮を見下ろせるよう、展望室を利用できるようにする。

自転車道の新設に伴い、県道から大鳴門橋の遊歩道までのアプローチ橋を新設し、県道沿いの架橋記念館「エディ」をサイクルステーションとして改修し、遊歩道のエントランス施設の出入口を増設する計画である。

既に、2023年10月、兵庫県と徳島県は、橋を管理する「本州四国連絡高速道路」に工事を委託し、2024年3月にIHIインフラシステムなどがつくる共同企業体と建設契約を締結した。

大鳴門橋の歴史

1970年(昭和45年7月)本州四国連絡橋公団が設立。

1973年(昭和48年10月)本四架橋3ルートの工事実施計画が認可。(神戸・鳴門ルートは道路/新幹線の併用橋とされた。)

1973年(昭和48年11月)石油ショックの影響で、本四架橋の着工凍結。

1975年(昭和50年8月)児島・坂出ルートと、大鳴門橋、因島大橋、大三島橋)の凍結が解除。

1976年(昭和51年7月)「大鳴門橋」が鉄道道路併用橋として着工。

1978年(昭和53年3月)建設・運輸・国土3省庁間で大鳴門橋の道路単独橋への変更が合意。

1979年(昭和54年1月)建設・運輸省間で新幹線建設費を極力切り詰めて鉄道道路併用橋とすることで合意。

1981年(昭和56年6月)建設省が本州四国連絡橋公団へ明石海峡大橋の道路単独架橋の可能性について調査を指示。

1981年(昭和56年3月)主塔の架設が完了。

1982年(昭和57年6月)メインケーブルの架設が完了。

1985年(昭和60年4月)大鳴門橋架橋記念館「エディ」が開館。

1985年(昭和60年6月)大鳴門橋の供用を開始。

1985年(昭和60年8月)国土・建設・運輸3省庁間で明石海峡大橋を道路単独橋として整備する方針が合意。これにより淡路島から本州方面への鉄道整備には、紀淡海峡トンネルなど別ルートの検討が必要となった。

1998年(平成10年4月)明石海峡大橋の完成により、神戸・鳴門ルートが開通。

2000年(平成12年4月)鉄道空間を利用した「徳島県立渦の道」が開業。