人生100年時代と誰もが主役の社会 ~学びの社会とは 競争社会から協働社会へ~

※ この記事は、第2回人生100年社会デザインフォーラム(牧野篤教授講演、テーマ:「人生100年時代と 誰もが主役の社会―人生100年社会デザイン財団の考え方とソーシャル・イノベーションより―」)から抜粋したものです。

社会の変わりにくさとイノベーションの起こりにくさー安定した構造へと収まりたがる社会ー

最初に、この社会の変わりにくさということを考えていきたいと思います。現在「多様であること」が盛んに言われ、ダイバーシティやインクルージョン、多様性とか多元性、それを共存や包摂という関係に持っていくことが盛んに言われていますが、どうもそれがすぐに垂直的な序列の形で組み替えられてしまいます。

それがこの社会の変わりにくさと言ったことを作り出してしまっているのではないかという風に考えています。それは、再帰性、さらには慣性力とも言われますが、それはどのようなことなのか。

多様性とは、「質」の違いとなりますが、その質が違っていることを、この社会はすぐに基準を設けて評価をしようとし、質の違いから量の違いに組み替えてしまう。そうなると、量の違いは質の違いと異なり、差が出てきますので、その差に基づいて、縦の序列に組み替えてしまうようなことが起こるのではないか、そして、それがこの社会がなかなか次へ行けないといったことの大きな構造なのかもしれないと思っています。

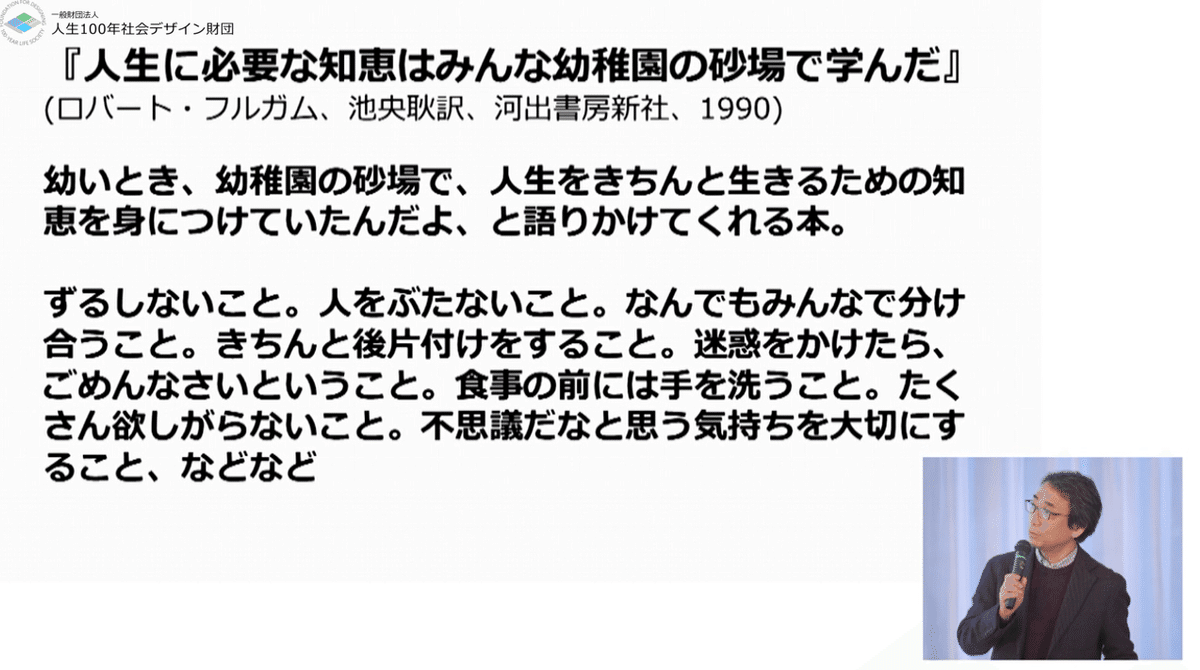

ロワート・フルガムの『人生に必要な知恵はみんな幼稚園の砂場で学んだ』という本では、「大人になるとみんな忘れちゃっているけれども、実は人生で生きるための基本的な事というのは、幼稚園のときにもう砂場の人間関係の中で学んでいるはずだよ」ということを言っています。

また、生物学者レイチェル・カーソン『沈黙の春』の中では、『センス・オブ・ワンダー(sense of wonder)』と言われ、不思議に思う力であったり、感性であったり、びっくりする力です。

子供がいろんなことに触れては、アッとびっくりするといったことが大事なのだ。こういった感性を失わないでいることによってこそ、環境と人間は共生できるのではないかと言っていました。ロバート・フルガム、レイチェル・カーソン両氏は、「大人になるとどうして忘れちゃうの」と言っています。

「大人になるとどうして忘れてしまうの」ということは、このように考えられるのではないでしょうか。

私たち大人は、組み替えてすぐに大人の世界のものにしてしまい、そして大人の世界はそんなもんじゃないのだという考え方に変に納得をしてしまう。

それは、言い方を変えれば質的に違うものを量の違いに還元してしまい、本来であれば横に多様になっていかなければいけないものを、縦の序列に組み替えて、安定した構造にしてしまうのではないのでしょうか。

高齢社会悲観論から人生100年社会希望論へ

では、これから来る100年社会と言われているものは一体何なのか。

ここ30年間ほど、少子高齢人口減少という流れの中で、もうちょっとダメだという議論をずっとしてきてしまいました。例えば、高齢社会と言うと、なんとなく「高齢者だけ」の社会のようなイメージを持ってしまい、活力がなくなるのではないか。人口は減り、経済的に大きな負担になるという議論ばかりしてきました。

でも、本来そうではなく、むしろ良い社会を作った結果、私たちは100年生き延びるまた生き抜ける社会を作ってきたということであれば、「この人生100年をどう生きるか」といったことを基本に考えていく必要はあったのではないのでしょうか。そのときにやっぱり大事にしたいのが、この社会の持続可能性ということです。 言い方変えれば、次の世代のことをどうするのかといった事を皆で考えながら、そこに高齢の方々も関わり、参加をしてくる。そして、一緒になってこの社会を作っていくという形で、社会のあり方を組み替えていかなきゃいけないのでしょうか。

今までは、子供は、大人になる過程の途上にあり、大人の指導を受ける役割といった位置づけにありましたが、これから社会は子供達自身も主役になっていけるような社会。その社会では新しい価値を作り出すことによって、大人達の価値観を揺さぶるような、そういう存在でもあるのだと思います。

ただ、現在社会では農山村や、山間僻地等、様々なところで「空洞化」が起こっています。これを明治大学の小田切徳美教授は3つの空洞化と仰っています。

1つ目は人がいなくなっていく過疎化、そして2つ目は土地が使われなくなる、3つ目として、町、自治機能が低下するといったことです。

ただ、実は人が住んでいる場所はこの3つの空洞化が始まっても、そう簡単には崩れないのだと仰っています。全国の様々な事例を見た上で、何が一番空洞化に決定的に作用してしまうのかというと、誇りの空洞化なのだと。言い方を変えれば諦めてしまうことです。

私たちはこの社会、少子高齢化人口減少の中で、諦めかけていたのではないかということでもあるように思います。「もうだめなんじゃないか」、「もう過去の日本の栄光は戻ってこないじゃないか」、だけど本来であれば、それはもっと良い社会を作ろうという形で転換をしなければいけないのに、過去の枠組みに止まってしまっている中で、悲観的になってきたというのがこの社会ではないかということです。

学びの社会とは―競争社会から協働社会へー

現在「子供が主役プロジェクト」みたいなことをプロジェクトの一つとして進めようとしています。それは、社会そのものの持続可能性を高めていくことに寄与するのではないかと期待をしています。

若い世代がどんどん社会に出てきて、彼ら自身が自ら新しい魅力のある社会を作ろうという形で、社会で活躍をする。それを先行する世代が支援し、促すことをしていけるのではないか。従来のような経済発展や規模の経済と言うようなものに基づく社会とは、違う社会を作ることになるのではないかということです。

各自で小さなコミュニティを作っていきながら新しい社会を作ろうとしていく時に大事になるのが「想像力」です。クリエイティビティではなくてイマジネーション。それは、相手のことを慮る、想像する力、さらに対話をして新しい価値を作り出そうとするような力を持つことではないかと考えています。

そこでは基本的には「競争」ではなく、「連携」や「協働」や「参加」と考えます。日本の社会はすぐに競争させようとしてしまい、例えば、「アントレプレナーシップ」は起業家精神と訳し、起業家同士が競争することで社会が活力を持つようになる、と考えてしまいます。しかし、起業家精神はどちらかと言えば、誰一人取り残さないように目配りをしていきながら、皆が違う価値を持ち、お互いに交流し合い新しい価値を創り出すように促せることなのではないでしょうか。

私たちが言っている「小さな社会」は、顔が見える関係を基本にしながらお互いに配慮し合う、そして想像力を働かせあって新しい価値を創り出していくような社会を作っていく。そうする事によって、社会の基盤がより良くなっていくものになるのではないかと考えています。