シェア

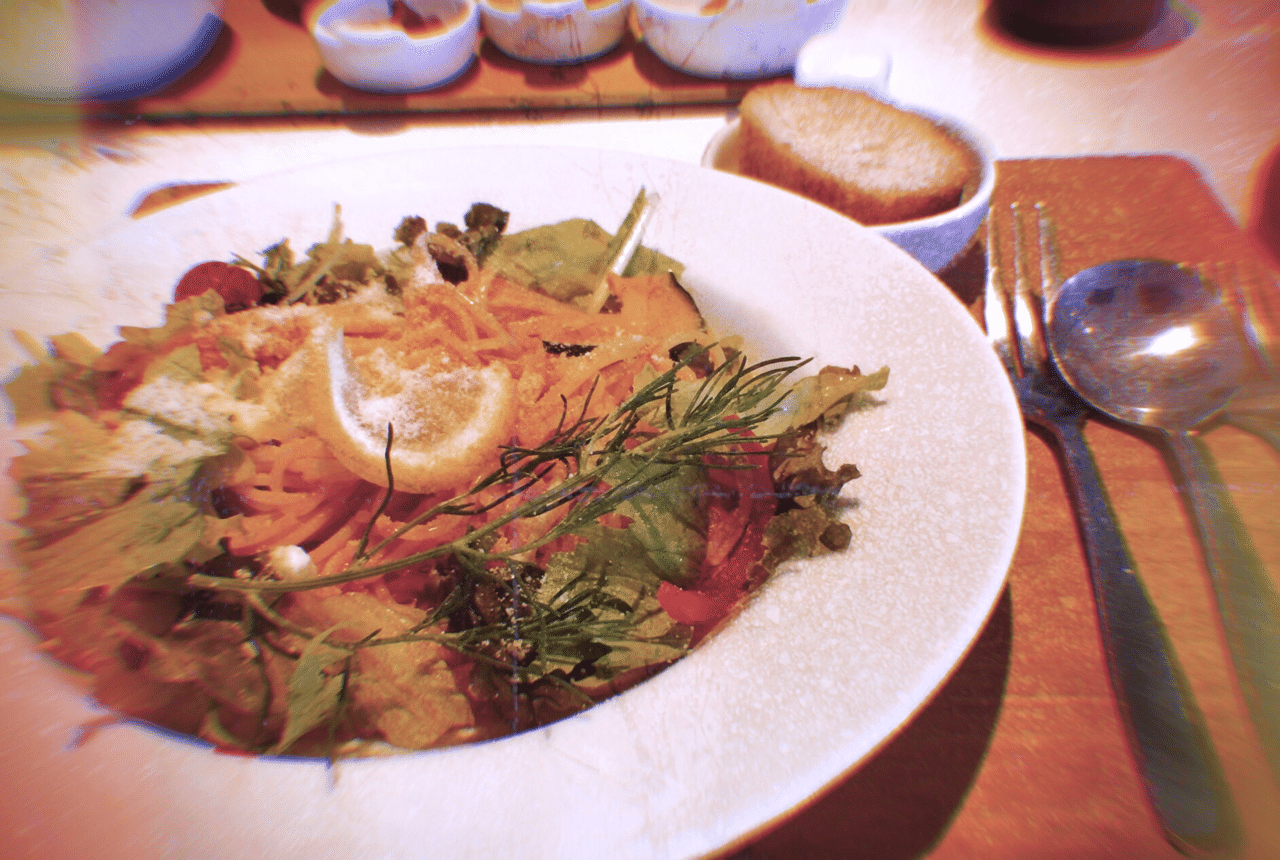

とある人と、私はご飯を一緒に食べている。

迫り増す満腹感に、「美味しいけど量が多すぎて食べきれなさそうかも」と私が弱音を話すと、じゃあ分けっ子しようか?と。急に近頃の御時世について思い出し、私は喜ぶ寸前で「いいの?」という言葉を口に運んだばかりの食事と一緒に飲み込んだ。

「あっでも大丈夫かな。もう口付けちゃったから」

『大丈夫だよ。大丈夫じゃないかな』

「でも今、ほら、流行っているでしょう。もしもそれで、もしも……」

言い掛けて急にハッと思い出す。身体の奥の奥の、真ん中が、ひんやり冷えたような感覚がした。

……あれ。この人には、その心配は ———。

途端、目の前の相手がグラグラっと揺れた。ノイズが走っている。映像だろうか。ホログラムなんだろうか。向こう側の景色が透けて見えた。その光景で、気付いて急に思い出す。ハッキリとした確信。そうだ、この人は。

この人は、もうこの世にいない。突然亡くなってしまった、居なくなってしまったんだ。

それに、どうしてこの人が目の前にいるのだろう。私達には、面識が。どうして今までこんなに違和感なく、それらを忘れてしまえていただろうか。気付き思い出した途端、ジワジワと猛烈に胸の内で感情が込み上げて、それは喉元にまで迫ってきて、視界が滲み出した。グッと喉に力を入れて耐えようとする。気を抜くと溢れてしまいそうだ。

ああ、この人は今、なんにもわからない。目の前の透けてしまっているとある人は、変わらず微笑んでいる。自身の身体が透けても、ノイズで揺れても、変わらず食事を続けている。きっと、気付くわけもなく(正確には気付けることもなく)、ニコニコ笑いながら食事を口に運び、美味しそうにしている。そんな様子を見て、ふと、ああこの人は、きっとこれからも誰かにとって、こういう存在であり続けるのかもしれない、と思った。この人が遺したものが、亡くなったことを忘れさせるくらいに、鮮明に鮮明に。

それは幸福ことなんだろうか。それとも、それとも。

黙り込んでしまった私に、目の前の人は『どうしたの』、と声を掛けた。キョトン。大きな瞳がコロっと揺れる。小さく首を横に振って、「なんでもないよ」と私は笑った。

満腹感など、すっかり何処かに逃げ出してしまった。私は何にも告げずに、知らないことにして、食事を続けることにした。言わなくていい。知らせなくていい。そう思った。この場にそんなことは、あまりに野暮だ。

今は、ただただ目の前のこの人と楽しく、笑って食事することが、なんでもないこんな時間を過ごすことが、きっと一番良いことで、救いになるだろうから。

いいなと思ったら応援しよう!