”たら”のはなし #3『マダラ』

資料を読むとマダラは、食欲が凄まじい魚であるといいます。

”たらふく(鱈腹)食べる”という言葉(鱈とは関係ないという説もあり)があるように、どん欲にエサをあさる。小魚、エビ、イカ、タコなどを食べ成長が早い魚でもあります。

大きなマダラになると自分の体長の3分の2位あるスケトウダラを丸ごと飲み込むこともあるそうです。

5年ほどで成魚になり、その後、何年にもわたり卵を産みます。

産卵は、北海道で12月~3月。その際、沖合から沿岸に寄ってきます。この時期が、マダラの旬となり、『寒鱈』と呼ばれ、年越しをした1月あたりが一番美味しいのです。

『マダラ』

タラ目(Gadiformes)/タラ科(Gadidae)

学術名 Gadus macrocephalus Tilesius

英語名 Pacific cod / Gray cod

ロシア語 チーホオケアンスカヤ・トレスカー

形態

魚体は、頭部は、大きく、腹部が肥大化する。上アゴは、下アゴより突出し下アゴの先端に1本のヒゲがあります。

タラ科の特徴である、3つの背びれと2つの尻ビレを持っている。魚体は、淡灰褐色で腹側が淡く、背部から側面に多くの不定形の暗色斑文(まだらもん)があり、魚体は、50cmから1mで20㎏を超えるものも珍しくありません。

生態分布

マダラは、朝鮮半島周辺から北米カリフォルニア州サンタ・モニカ湾までのほぼ北緯34度以北の北太平洋の大陸棚及び大陸棚斜面水域に広く分布しています。

日本周辺では、北海道周辺海域に多く、南限は、日本海側が鳥取・島根県沖、太平洋側で茨城県沖合で資源量は、北から南へ行くに従い少なくなります。

『沖ダラ』と『根ダラ』

北海道では、外観上の違いから「沖ダラ」と「根ダラ」の区別があります。

沖ダラは、肥満体で体色が淡く沖合にすみます。根ダラは、比較的細長く体色が、やや濃く岩礁付近の根にすんでいます。沖ダラは、高齢になると根について根ダラとなるといいます。

漁獲高

1990年代には、豊漁が続き、年7万トン近くを漁獲していたこともありました。しかし、2000年代に入ると漁獲は、急激に減少し、年2万トン強で推移します。しばらく不漁が続きますが、2017年から再度、増え初めており、2019年の全国の漁獲量は、5万3477トンで全国一位の水揚げは、北海道3万9545トン(73.9%)、第二位は岩手県4283トン(8.0%)、第三位が青森県3574トン(6.7%)です。

㈱協和サプリHPより転載

マダラ漁の歴史

マダラが北海道の漁業発展に尽くした功績は、大きいといえます。

北海道におけるマダラの漁獲量をみると明治時代に北海道の漁業のほとんどが、ごく沿岸でのみ行われていたなかで、漁船に乗って沖で行う漁業としての「タラ釣り」は、小さな川崎船(帆のある頑丈な木造トロール船で櫓を備えていた)で操業していたにもかかわらず、全道で3万トン前後の水揚げがあったといいます。

その後、マダラ漁は、1926年(昭和元)頃をピークに年々、漁獲量は減少していきます。

日本で初めて漁船に動力が使われだしたのは、大正初期のことです。

しかも、この新鋭漁船が目指した目標は、マダラでした。マダラを追って、北へ北へと漁業基地が広がっていくことになったのです。

マダラを目当てに考え出された”歴史的漁法”は、その後の漁業に新しい時代を開く役割を果たしたといえます。

『タラ』『マダラ』の語源

「タラ」は、漢字で「鱈」、古書によれば、昔の上流階級の間では、タラのことを「ユキ」と呼んでいたといいます。

魚へんに雪と書くのは、身が雪のように白いからという説や雪の頃が旬であるからとも言われています。

この「鱈」という漢字ですが、中国伝来のものではなく、”国産漢字”のようです。江戸中期、医者・人見必大(ひつだい)の書いた日本最初の科学的な食品学の文献「本朝食鑑」にも「鱈は、初雪の後に取れる魚なので、魚へんに雪を配す」と書かれています。

また、「マダラ」(真鱈)ですが、実は、「真(まこと)のタラ」(スケトウダラと区別するため?)だから「真だら」という名称が付けられたのではなく、その魚体にあるハッキリとした斑紋の「まだら」からきているという説が有力視されています。

つまり、”まだら模様の魚”という意味の「まだら」の方が先に命名され、そこからタラ=鱈という言葉が生まれたというわけです。

地方名・別名

・『タラ』 青森県/宮城県/福島県/茨城県/石川県七尾市/兵庫県但馬

・『ホンダラ』 青森県/福島県

・『ポンダラ』 青森県八戸市/福島県相馬市

・『オオタラ』『ミズタラ』 福島県いわき市

・『コボ』『コボダラ』 富山県魚津市

・『アカハダ』 兵庫県

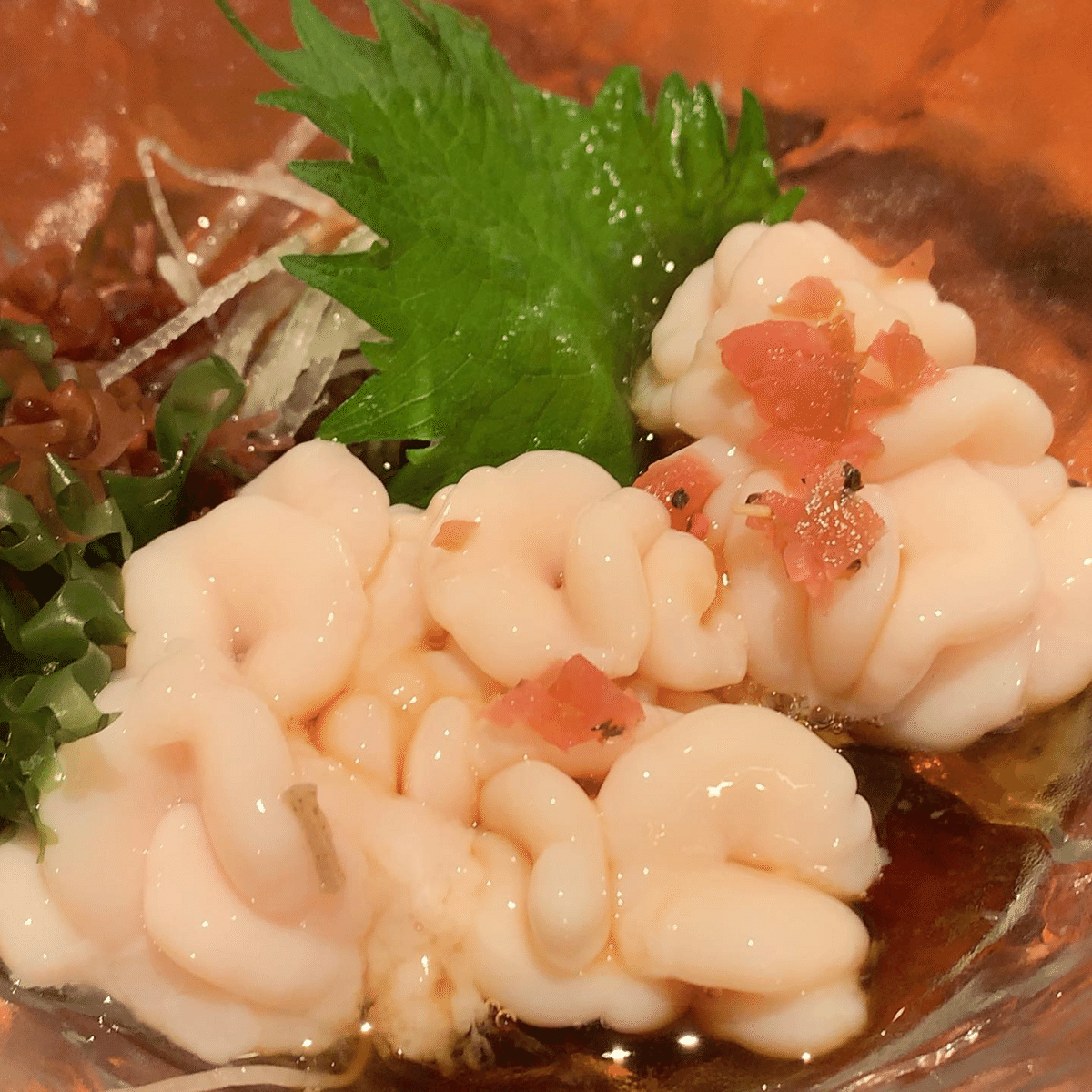

白子

冬は、マダラの白子である『タチ』が美味しい季節です。

北海道では、マダラやスケトウダラの白子(精巣)は、タチと呼ばれているのです。しかし、区別するためにスケトウダラは、「スケソのタチ」、マダラは、「マダチ」と呼ばれるのが一般的となっています。

地方名

「マダチ」は、地方によっても呼び方が違います。

・『タツ』 山形県鶴岡

・『ダダミ』 山形県酒田/秋田県

・『タズ』 青森県

・『キク』 岩手県/宮城県

・『クモコ』 京都

食べ方

飲食店などでは、冬の時期、天ぷらの『タチ天』やポン酢をかけた『タチポン』が提供され、酒の肴として人気です。スーパーにも生のタチが並びます。美味しいタチの選び方は、“より白く、表面が張って水っぽくないものを選ぶ“のがコツなのだとか。

『焼きタチ』

陶器のダッチオーブン「グリラー」などでタチを焼いて、塩を振って食べる。タチは、見た目が苦手という人もいますが、臭みもなく、濃厚でクリーミーで、ほんのり甘みを感じることができます。

cookpad HPより転載

『タラ鍋』

マダラの身とタチを入れます。コツは、両方とも茹ですぎないこと。特にタチは、火が入り過ぎると硬くなってしまいます。こうなると台無しです。タチは、”ほよほよ感”があると強い甘味を感じることができます。

Ajinomoto Park HPより転載

『タチの軍艦巻き』

生のタチを軍艦巻きにしたお寿司も絶品です。マダチがプリンプリンで、針で刺したらビュー!と中身が飛び出しそうなマダチをシャリごと食べると口の中いっぱいに濃厚な旨味が、これでもかと言わんばかりに広がります。

北海道のお寿司屋さん、回転寿司屋さんでしか味わえない”おいしい体験”です。

根室花まるHPより転載

まだら子

マダラは、1回の産卵で約200~500万個の卵を産みます。

マダラの卵巣は、「真子(まこ)」と呼ばれ、長さは、20cmもある巨大なもので、人間の赤ちゃんの腕や太もも位に大きいと比喩されたりします。色は、灰褐色をしています。これの塩漬けは、高価ですが、生のものは、比較的安いため、北海道では、煮付けや佃煮などの家庭料理に利用されます。

食べ方

マダラの身は、タンパク質を16%も含むのに対し脂肪は、0.4%と極めて少ないのです。マダラは、身ばかりでなく、その肝臓も美味しく鍋料理に入れると、まろやかな味になります。

このマダラの肝臓には、ビタミンA、Dが大量に含まれていることが知られており、血中コレステロールを下げ、交感神経を抑制して高血圧を改善し、心臓の機能を良くするタウリンや肝臓の解毒機能を助けるグルタチオンも含まれています。まさにマダラを使った料理は、究極の「薬膳料理」といえそうです。

『突きこんにゃくの子和え』

糸こんにゃくよりも太めの”突きこんにゃく”と真子とを合わせ、醤油、砂糖、みりん、酒、ダシなどで甘辛く味付けした北海道民の冬の家庭料理。

地域や家庭によっては、糸こんにゃくを使用する場合もあります。

北海道ガスHPより転載

マダラの郷土料理・家庭料理

タラの三平汁(北海道)

三平汁は、塩漬けにした鮭やニシン、ホッケ、タラなどを大根、ニンジン、ジャガイモなどと一緒に煮込んだ塩汁で冬の北海道の郷土料理であり家庭料理でもあります。私の実家(北海道北部)では、三平汁といえば、マダラを使用することが多かったと思います。

三平汁の由来については、様々な説がありますが、個人的には、『奥尻島説』を推したいと思います。

「1454年(享徳3)松前藩の始祖・武田信広が蝦夷地(北海道)へ向かう途中に嵐に遭い、奥尻島に漂着します。その時、島の漁師”斉藤三平”が塩蔵ニシンと野菜を煮込み汁を食べさせたのが由来」とされています。

鱈のどぶ汁(新潟)

酒粕と越後味噌とを半々に合わせた汁。身と骨をブツ切りにしたマダラの身を煮込んだ濃厚な味わいの新潟県の郷土料理。

みそ健康づくり委員会HPより転載

どんがら汁(山形)

マダラをブツ切りにして内臓も一緒に鍋に入れて煮込んで食べる山形県庄内地方の郷土料理。

鱈の子つけ(石川)

マダラの刺身にタラの子をまぶしたもの。石川の冬の味覚のひとつです。

じゃっぱ汁(青森)

青森県では、マダラのあら(中骨・腹骨周り、胃袋、肝)を”じゃっぱ”といいます。これに塩をまぶして半日から1日寝かせて、野菜と一緒に煮干しだしで煮ます。この「じゃっぱ汁」は、塩仕立てで食べるのは、下北地方、また、味噌仕立ては、津軽地方で食べられている。

ウキペディアより転載

タラちり鍋

スタンダードなマダラの食べ方です。マダラをブツ切りにして、昆布を敷いた鍋の中にネギ、白菜、豆腐などを入れて煮込み、ポン酢醤油などにつけて食べます。冬の寒い日などには、最高な鍋料理です。

mizkan HPより転載

マダラの刺身

物の本によると獲れたばかりのマダラの刺身は、この上なく美味しいと書かれています。適当に柔らかく、淡泊で上品な甘さがあり、鯛以上の味と言ってよいとまで絶賛しています。

マダラの昆布じめ

昆布(利尻昆布であってほしい)にマダラの身を巻き込んだもの。一日ほどたって食べると昆布のほのかな味がマダラの身に沁み込んでいます。これをワサビ醤油で食べます。独特の風味を感じることができます。

タラの身入り湯豆腐

マダラの切り身を湯豆腐に入れると豆腐にほどよい旨味がついて美味しいです。マダラの切り身に黒い皮がついているので、これが豆腐の味を深くしていると思います。

ヤマキHPより転載

マダラのフライ

サクサクのころもと白身のたんぱくな味が最高に美味しい。

タラの頭の塩煮

マダラの頭をバターと塩コショーで味を調えた居酒料理。

棒だら

「棒だら」は、大きなマダラの頭や背骨を取り除き、ヤグラを組んで寒風にさらし干し上げます。棒ダラの生産は、北海道各地で行われていますが、中でも稚内は、国内生産量の約9割を占めます。

「稚内産の棒だら」は、遠く京都へ送られ、京料理『いもぼう』の貴重な食材として利用されています。

この「いもぼう」に関するエピソードなどは、近日中にご紹介したいと思います。