キャパシタについて 知ってる感出すためのカンペ Vol. 2

Q. セルロースをつかったキャパシタについて教えて

1. セルロースキャパシタの開発背景

1.1 持続可能性への追求

セルロースキャパシタの開発は、環境問題への対応と持続可能性の確保を目的としています。従来のキャパシタ材料(プラスチックや合成材料)は、製造過程や廃棄時に環境負荷が高いため、再生可能で生分解性のあるセルロースが注目されています。

セルロースの利点:

地球上で最も豊富な天然高分子(木材や植物由来)。

廃棄後は環境中で分解可能。

再生可能資源として持続可能な利用が可能。

1.2 ナノセルロースの特性と新技術

近年のナノテクノロジーの発展により、セルロースをナノサイズに加工(セルロースナノファイバーやセルロースナノクリスタル)する技術が進展。この技術により、以下の特性がキャパシタ材料として活用可能になりました。

高い比表面積:

電極材料としての性能を向上させ、エネルギー密度を高める。

柔軟性:

曲げられるキャパシタの製造が可能で、ウェアラブル用途に最適。

1.3 エネルギー技術の進化

再生可能エネルギーやウェアラブルデバイスの普及に伴い、持続可能性と高性能を兼ね備えた新しいエネルギーデバイスが求められています。

セルロースキャパシタは、従来のキャパシタの補完的役割や一部代替として位置付けられています。

2. セルロースキャパシタの特徴と機能

セルロースキャパシタの特性は、素材そのものの利点とナノ構造加工技術によって実現されます。

2.1 主な特徴

(1) 環境適応性

生分解性と持続可能性:

廃棄後は自然環境で分解されるため、電子廃棄物問題の軽減に寄与。

再生可能なセルロースを原料とするため、環境負荷が低い。

(2) 柔軟性

セルロースの構造的柔軟性を活かし、曲げられるキャパシタを実現。

ウェアラブルデバイスや折りたたみ式電子機器への応用が期待される。

(3) 高い比表面積

セルロースナノファイバー(CNF)やナノクリスタル(CNC)により、電極表面積が大きく、エネルギー密度の向上を可能にする。

(4) 絶縁特性と誘電性能

セルロースの絶縁特性を利用し、漏れ電流を抑制し、効率的なエネルギー保持を実現。

2.2 具体的な機能と応用

(1) 電気二重層キャパシタ(EDLC)への応用

セルロースを活性炭電極の基材として活用し、高エネルギー密度と短時間充放電を実現。

(2) 固体電解質としての利用

セルロースを基にした固体電解質は液体電解質に代わる安全な選択肢。

高い柔軟性と導電性を両立。

(3) ハイブリッドキャパシタ

金属酸化物や導電性ポリマーとセルロースナノファイバーを複合化し、出力密度とエネルギー密度を両立。

(4) ウェアラブルデバイスやポータブルエレクトロニクス

柔軟性を活かして、衣服や皮膚に装着可能なセンサーやエネルギー供給デバイスに応用。

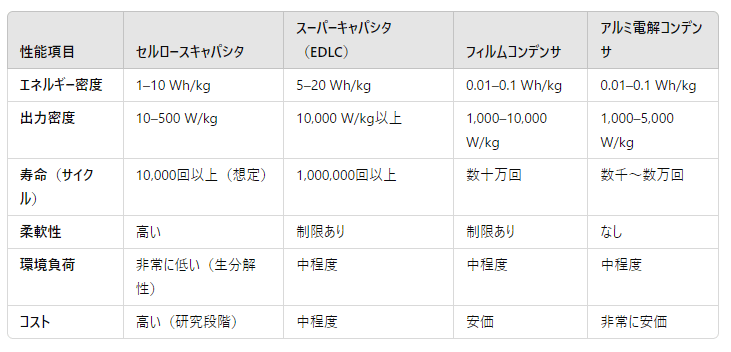

3. 性能比較: 従来キャパシタとの違い

セルロースキャパシタの性能を具体的な数値とともに、従来のキャパシタと比較します。

性能項目 セルロースキャパシタ スーパーキャパシタ(EDLC) フィルムコンデンサ アルミ電解コンデンサ エネルギー密度

4. 課題と将来展望

4.1 課題

エネルギー密度の向上:

スーパーキャパシタやバッテリーに比べてエネルギー密度が低い。

ナノ構造のさらなる最適化と導電性材料との複合化が必要。

製造コスト:

ナノセルロースの加工技術が高コストであり、量産技術が未確立。

耐久性とばらつき:

セルロース素材の湿度や環境条件による劣化を克服する必要がある。

4.2 将来展望

ウェアラブルデバイス分野での優位性:

柔軟性と環境負荷の低さを活かし、消費者向けデバイスでの需要増加が期待。

環境配慮型エレクトロニクスの中核に:

再生可能資源を活用したエネルギーデバイスとして、規制が厳しい地域で普及。

スーパーキャパシタ市場への参入:

環境負荷低減と性能向上を両立すれば、スーパーキャパシタ市場(2024年推定60億ドル規模)の一部を獲得可能。

5. 結論

セルロースキャパシタは、環境配慮型で柔軟性に優れる次世代キャパシタとして注目されています。一方で、エネルギー密度やコスト面の課題を克服する必要があります。持続可能性と高性能化の両立を目指すこの技術は、ウェアラブルデバイスや再生可能エネルギー分野において、新しい市場を切り開く可能性を秘めています。