【01Night】新規事業したいから一歩踏み出す 〜熟達した起業家から学ぶ行動様式エフェクチュエーション【イベントレポート】

皆様、こんにちは!1月からゼロワンブースターにジョインした冨田(@ItaruTomita9779)と申します。

ゼロワンブースターは、「創造をルーティンに」をビジョンにアクセラレーターをメインに運営している会社です。

突然ですが、ゼロワンブースターでは、01Night と表して、3月からオンライン配信を積極的に行っています!

前回は、アクセラレーターの活用方法を配信しました!書き起こしの記事はこちらです。

今回は、第2回目の01Nightである「新規事業したいから一歩踏み出す 〜熟達した起業家から学ぶ行動様式エフェクチュエーション〜」のイベントレポートを書いていきますので、宜しくお願い致します!

▼この記事はこんな方におすすめ

1.大企業で新規事業に取り組んでいる人

2.起業したい、起業したばかり人

3.起業家マインドを知りたい人

-----------------------イベント概要-----------------------

【0→1Night from SAAI】

オープンイノベーションという言葉が声高に叫ばれています。しかし、起業家や新規事業を担う人間が存在しなければ、ユニコーンやイノベーションは難しいでしょう。日本自体も、高度経済成長のように「モノを作れば売れる時代」は終わり、起業家・新規事業をいかに育てるかは喫緊の課題です。 今回は、「熟達した起業家に共通した原則」と「起業家の行動様式から発見された世界の見方」を学ぶ、エフェクチュエーションについてお話ししたいと思います。

ゼロワンブースターが運営している起業家コミュニティスペースSAAI(https://yurakucho-saai.com/)から配信致します。

▼タイムスケジュール

19:00〜19:05 オープニング、SAAIの紹介

19:05〜19:55 エフェクチュエーションのお話

19:55〜20:00 Q&Aコーナー

▼登壇者

・冨田 到 ITARU TOMITA

早稲田大学卒業後、スリーエムジャパン株式会社にてヘルスケア領域と製造業・工業系領域におけるB To C, B To B営業、既存・新規開拓営業、代理店営業、新製品(プロダクト・アウト)の市場開拓型のソリューション営業に従事。加えて、社外活動でNPO・NGOの営業・マーケティング支援を実施しており、ソーシャルビジネス系のスタートアップにもプロボノで参加。2020年より01Boosterに参画。

・平井 忠道 TADAMICHI HIRAI

2008年にABBに入社。自動車用塗装ロボットのラボエンジニアとして従事。2016年にドイツ系素材メーカーのソリューション営業に転職。大手企業から中小企業まで全国の幅広い製造プロセスのクライアントを対象に新規開拓および既存深耕の法人営業を経験。2019年6月より01Boosterに参画。

-----------------------イベント概要-----------------------

(こんな感じで、有楽町SAAIというコワーキングからお伝えしております!)

(アクセスもいいので、コロナが落ち着いたらぜひ遊びにきてください!)

オープニング:今回の内容

サラス・サラスバシーという方が書いたエフェクチュエーションという本があります。

今回は、この本をもとに起業や新規事業を取り組んでいる方の悩みを解決できるよう、平井さんと会話しながら、解読していきたいと思います。

この本は、ほぼ学術書で、非常に分厚くって400ページぐらいあるんですね。

簡略化したバージョンの本もあるんですが、今回は最初に出版された本を使いつつ、アクセラレーターをやっているのでその知見も加えて提供していきます。

登壇者は、冨田と平井の二人でお届けしています。

左が冨田です。前職はスリーエムジャパンで働いていてスタートアップでもプロボノ、最近ゼロワンにジョインして毎日学んでおります。

右が平井さんです。もともと外資の営業、エンジアリングをしていたという異色のキャリアです。ゼロワンには昨年ジョインしました。

新規事業について、冨田と平井もゼロワンに入って、支援側ではございますが、ゼロイチの大変さを実感しています!

新規事業ってなんでこんなに難しいの?

事業開発の成功確率ですが、釈迦に説法ですがセンミツと言われるぐらい成功するのが難しいとされています。

グーグルベンチャーズの調査内容なのですが、初めて起業した起業家が15%ぐらい、過去失敗したケースが16%、過去1回失敗して成功したのが29%となっています。

突然ですが、皆さんにクイズがあります。

先ほどのはVCですが、事業会社の成功確率はどのくらいでしょうか。15%より低いか、高いか。

これは平均的に5%くらいが成功という事業構想大学院のデータが出ています。

配信で、弊社の平井さんから、「成功の定義」って曖昧じゃないですか、ツッコミを頂きながらも、数時感としては、納得いただけた様子。

一概に事業会社と言っても、リクルートだと違ってくると思います。

他方で、GAFAでさえ失敗しているケースも多いですよね。

一般的に、新規事業・起業で行う行動様式は?

それでは、事業会社の中で新規事業をしようという際に、事業開発の中で必要な行動って何?っていうところを考えてみましょう。

もしくは起業に慣れていないケースで起業を考えるケースでは、多数派がやっていることは何なのかを探ります。

1つ目は市場分析で、確かに冨田の前職でも市場分析してから、新商品開発をしていました。

PESTとかSTPとか…市場の大きさはどんくらいかな、と思いながら事業開発やりますよね。

あとは、投資に関する収益率や今後の広がりかたを分析していきますね。

要素分析で科学的に分析を行いますね。

エフェクチュエーションに関連する重要な考え方として、コーゼーションと言われている考え方があります。

コーズ、という原因とか理由という意味があるが、原因や要因の分析から入る行動様式ですね。事業開発する中ではよく使われていると思います。

確かに、これをやらないと、特に事業会社では「そのロジックって正しいの?」だなんだと上から言われてしまいますよね。

ただ、皆さんも感じられる通り予想が難しいのが現代。

科学的に再現性を持ってやろうと思っても難しいですよね。

そもそも、目の前の事象を理解する方法ってどんなものがあるの?

ここで、クエスチョンです。

そもそも物事の分析方法はどういったものがありますか?

つまり科学的にコーゼーションする以外に方法って思い浮かびますか?

そもそも、普段はどのように考えて、物事の事象を理解しているのか、平井さんにも聞いてみました。

平井さんは、ビジネスにおいては、まず原因を分析してしまうかもしれないと回答。

他に何か普段の私生活では、「こういう考え方しているよ」っていうのもいいので、と聞いてみると・・・コメントでは経験則とか、直感とか、いろいろなコメントを頂きました。

学問的にはどうか?

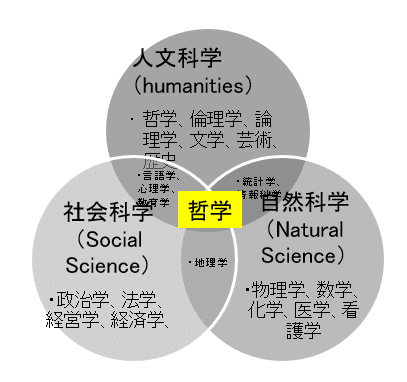

こちらのスライドは学問の分類を示している図になりますが、大学とかでこの概念図を見たことがあるかもしれません。

人文科学、社会科学、自然科学に分かれていますが、(これらが特に、西洋的価値観で生きている)人間が普段考えている分析の基礎になっています。

人文はヒューマニティーズと呼ばれ、哲学、論理学などがああります。

社会科学だと政治学、経済学などはビジネスに密着しています。

自然科学は物理学や数学などが関わってきます。

こういった考え方を体系化した人がいて、体系化する前は哲学から始まっています。

哲学から始まって、科学的な分析手法に分科したわけですね。

古代ギリシャに移りますが、哲学的には事象の捉え方には3つの分類がありました。

1.直感的に目の前の事象を受け取る「感性」

2.受け取った事象をデータ化してカテゴライズ、分類分析する「悟性」

3.それらを統合して意味づけ、ビジョンを作る「理性」

五感で、目で見たり、耳で聞いたり、目の前のものを認識する。アートに近いかもしれませんね。

悟性はカテゴライズする意味で、科学的な分析手法の親元のような感じですね。

最後が統合的に見て意味づける、という「理性」で、「民族」や「国」や「企業」など、存在しない概念を作る人間ならではの認識能力です。

哲学が分科された結果、分科されすぎて、哲学的(直感・悟性・理性の組み合わせ)に分析する行動が取られなくなってしまいました。

自分の考え方とかって意外と縛られている、というお話です。

予測不能な部分をなぜ悟性=科学的に考えてしまうのか?

ここでクエスチョンですが、なぜ我々は予測ができないものにも、分析しようとしてしまうんでしょうか?

答えは、産業革命以後から科学が人類を進歩させたから、ですね。

産業革命以前は宗教が、強く、その前は(統合的な学問としての)哲学の時代だったわけですね。

科学が人間の生活を豊かにしてきたからこそ、科学の力を重視していたわけです。

ここで、「直感は怖い」というコメントが・・・。

平井さんからは、「そうですよね。会社で直感で判断しました、、、って言ったら、なにそれ?どういう理由で?って言われるよね」と共感。

他方で予測困難である理由は、グローバリゼーションで近代あたりから航海の技術、航空の技術、通信の技術がすすみ、地球が一つになってきているからです。

それって村社会で、起こる事象よりも、グローバルに起こる事象のほうがいろんな要素・要因が加わってくるから、当然なわけです。

そのような状況は複雑性が高い、分解しづらいものです。

特に新規事業においてゼロイチについて、市場もないので、科学的に分析するのって難しいですよね。

科学は定量的に測れるから、我々はそれで分析する、というコメントも有りました。

このコメントに対して、確かにビジネス上では、直感でやってしまうと、定量的に測れないので、戦略は立てづらいですよね。

他方で、芸術を定量的に測ろうとしたら「このモナリザは美しい度はいくらか?」なんてやったら、文化や人によってばらつきます。

直感的に考えるのは、定量化できないのが、メリットでありデメリットでもあるということですね。

未来は予測できない

日本のGDPは人口増加に伴って製造業も増えて、以前は上昇してきていました。

そのような状況では未来が予測しやすい。

科学にもとづいて再現性が会ったので、安定的に成長できた。

今は日本の経済はなかなかGDPが上向かないです。人口も上向かない。

現在は何度も言われているがVUCAの時代です。

こんな中でサラス・サラスバシーの「エフェクチュエーション」を一つの処方箋にしていくわけです。

新しい市場を作っているのは、だれ?

この時代に売り上げを上げている企業がありますよね。

UBERやスカイプ、Airbnbなど・・・なぜ彼らはできるのでしょうか?

ここで、サラス・サラスバシーのエフェクチュエーションという本が参考になりますね。

サラスバシーのエフェクチュエーションでは、シリアルアントレプレナーのように何度もゼロイチフェーズをやっている人たちが「共通して持っている要素」を分析しています。

エフェクチュエーションってなに?

エフェクチュエーションとは、未来を作り出す行動様式であると説いています。

エフェクトは結果とかいう意味ですね。

エフェクチュエーションは結果をいかに作り出すか、未来は予測不可能なので、未来を作り出そうという思考・行動様式なんです。

そのために何をするのか、例えば、自分が心から何をしたいのか?Who am I?、つまり自分は何者だ、を説い続ける。

そして、それを行動しながら問い続ける、そして行動し未来を作っていくんですね。

先ほどのコーゼーションについては、目的や結果が予測しやすいものであればワークしますので、必ずしもエフェクチュエーションが絶対正しいわけではないわけです。

市場を読まないといけないところではコーゼーションが役に立ちます。

どっちがいい悪いではなくて、両方をうまく使いこなそうというメッセージです。

少し余談ですが、子供の時はエフェクチュエーションで生きてたんじゃないですか?と、皆さん思いを馳せてみて下さい。

みんなで秘密基地作るじゃないですか、自分が作りたいように作ってたのではないでしょうか?

平井さんは、漫画家になりたかったそうですが・・・ただ親がダメだっていわれてしまったそうです。もったいない!

コメントで、アーティストやアスリートはどうでしょう?ときました。

これに対しては、アーティストはエフェクチュエーションの考え方に近いかもしれません。

芸術は人文科学に分類されており、哲学も同じ分類なわけです。

最近アートシンキングが注目されてきていて内発性に向き合う、というところが共通するところじゃないかとも思います。

アスリートに関しては自分がそうではないのでよくわからないのですが・・・笑

ちなみに、アートシンキングについては、Bulldozerの尾和さんの記事が参考になります!

エフェクチュエーション・クイズ

ここで唐突ですが、冨田から、起業家の共通原則を理解するために、エフェクチュエーションクイズ5問やっていきましょう!との提案をさせていただきました。

せっかくオンラインで参加いただいているので、楽しくインタラクティブにSlidoで質問をいただきながらやってみました。

このクイズはサラス・サラスバシーのエフェクチュエーション5つの原則に基づいて5問設定しています。

第1問目:Bird in hands(手中の鳥)

前提:これからあなたは、0→1の新規事業をします。

クイズ:マーケティング会社からユーザ調査結果を出してきた。ニーズが載っています。これを信じて事業するか。

平井さんからは、「自分が熟達起業家なら気にしない。自分なら気にしますが・・・(笑)。許容できる損失などがどこまでなのかによる。私はリスクを気にするのでマーケティングデータは気にする」と率直な回答をいただきました・・・笑

私も、人間の心理的にそうだなと、本当にそう思います。

他方で、Slidoでもこんなコメントが・・・

・「まだない事業にはユーザデータないのだよ。」

・「私も信じないでやる」

・「会社を説得するのに自分の言葉よりも調査会社が信頼される。」

ここで、エフェクチュエーションの研究によると、どうか。

熟達した起業家の答えはこちらです。

熟達した起業家の答え:「まだない市場なので自分が持つ手段から始める。」「何ができるのか?から始める。」「今手元になるリソースから始める。」

熟達した起業家は、「自分が何者か」、「自分が何を知っているのか、誰を知っているのか」、といった”手中の鳥=手段”から始めます。

具体的には、「お客様からこういったニーズがあるよ」とか、「こんな課題を聞いたよ」とか、「こんなビジョンに共感してもらっているよ」とか、ですね。

過去の経験上、何が楽しかったのか、アイデンティティに基づいたり、自分だから知っているような顧客の秘密から事業を進めたりするそうです。

第2問目:クレイジーキルト

キルトはパッチーワーク的にいろんなものをくっつけてつくる工芸品のことですよね。

前提:これからあなたは、0→1の新規事業をします。

クイズ:一人で事業を作り込むか、仲間を増やすか。

ここで、冨田から平井さんにクエスチョン。

ゼロイチの起業で、平井さんは1人で形にしていく方ですか?と聞いてみると・・・。

平井さんは「1人ではしないだろうね。これは熟達起業家じゃなくてもそうだと思う。」とのことでした。

アクセラやっててもそういう起業家多いのか?聞いてみると・・・。

平井さんは、「事業会社さんであったり社内起業の方は二手に分かれると思います。自分のグループの人でやる人もいるし、いろんなリソースつないでやろうとする人の2手に分かれますね。」と現場感のある感想をいただきました。

意外と、一人で泥沼にハマっている人が多い印象を私も持っています。

自分が起業をするときとかは、意外と一人で悩んでしまうのかもしれませんね。

熟達した起業家の答えはどうでしょうか。

熟達した起業家の答え:「まずは仲間増やす。顧客や協力会社会社の仲間だけじゃなくて、想定ユーザーだったり、協力会社だったり、仲間を増やしていく、それによって色々なコストも下がる。」

ここで、コメントを頂きまして、競合とかの競争についてはどう考えてばいいのか?とのことです。

他方で、ゼロイチなら競合はいない、という状況が想定されますよね。

クリステンセンのジョブ理論もありますが、これから皆さんが提供するソリューションの、現在の代替品も含めると競合は出てくるかもしれませんね。

クレイジーキルトでは、ゼロイチはそもそも、もともと市場がないので、1人では出来ないので仲間を増やすのは大事、だとしています。

ここでもご質問のコメントを頂きまして、「仲間ってどうやって見つけるのか?簡単なようで難しい。」とのことです。

これに対しては、自分が自分のビジョンを話さないと仲間は見つからないので、まず動こう、と考えることが大事です。

また、追加でコメントが有りまして、「ミートアップって大事ですか?」といただきました。

こちらに対しては、ミートアップは目的があればいいと思います。

学生とかまだ目的未定の場合はとりあえずミートアップイベントに行ってみて触れてみるというのはある意味いいかもしれません。

ただ、起業したいというときは目的を持っていったほうがいいですよね。

第3問目:アフォーダブル・ロス

前提:これからあなたは、0→1の新規事業をします。

クイズ:新規事業でコストがかかるが、それはリスキーか。リスキーであれば事業リスクをどう受け入れるか。

平井さんのご回答は「リスクは受け入れる、というか費用は見ますね。リスクは嫌じゃないですか。」とのこと。

熟達した起業家の答え:「許容可能な枠を設定する。いくらまで出資できるか、使えるか、損失してもよいか、リスクを再定義することで投資のハードルを下げて、小さく始めていく。」

ここでの興味深い点は、起業家はリスクテイカーのイメージがあるのですが、実際は逆なんですよね。

彼らもリスクは好まないので、彼らはリスクをリスクと認識しないように切り分けて小さく始める、そうですね。

ここでも、「最近、リスクとりましたか?」とコメントを頂きました。

リスクは人によりますので、冨田の場合は、「全財産とって投資する」、とかですかね。あまりリスクを取ってないかもしれないですね。笑

平井さんは「家庭を犠牲にするのはリスク」とご回答、自分の中のリスクを定義して切り分けて、起業とか挑戦に向かいたいものです。

第4問目:パイロット・イン・ザ・プレーン

前提:これからあなたは、0→1の新規事業を実行しています。

クイズ:新規事業をやろうとすると、想定外ばかり。想定外を熟達起業家ならどうするのでしょうか?

平井さんからコメントを貰ってみると「受け入れる。何か違う動き、に変える」といただきました。

冨田から、普段接している起業家はどんな感じが聞いてみると、平井さんから「特にシードステージは当てはまっている」とリアルな感想をいただきました。

熟達した起業家の答え:「想定外は苦しいがそれをテコ作用にする。事業の再構築する。前向きに想定外をコントロールしよう。」

パイロット・イン・ザ・プレーンとは、「一部自動運転な飛行機に、パイロットが乗っているのは、想定外が起こったときに最後は人が対応できるように」というメタファーから、名付けられています。

実際にYouTubeは、デートマッチングから始まったものですし、インスタはBurbnという位置情報共有アプリから始まっています。

想定外をコントロールする気概が重要なんですね。

第5問目:レモネード

第5問目で最後の問題です!

(*コメントが結構来て喜んでいる二人)

前提:これからあなたは、0→1の新規事業を実行しています。

クイズ:顧客のニーズが間違っていました。しかしプロダクトも作ってしまったし、どうしましょう?

熟達した起業家の回答:「売れないものは、売れるものに変えよう。酸っぱいレモンが手元にあったらどうすればいいのか?それは、レモネードに変えて甘いものが好きな人に売ってしまえばいいのだ。」

パイロット・イン・ザ・プレーンにも関連しますが、熟達した起業家は「想定外をうまく活用して事業に活用しよう」としているんですね。

未来は予測できないからこそ、想定外を活用するんですね。

エフェクチュエーションの勘違い

サラス・サラスバシーは、本の中で「手段から始めろ」と何度も言っています。

他方で、エフェクチュエーションというと、「熱意」とか「熱量」とか「思い」、などばっかり注目されて発信されています。

意外と勘違いされているんですよね。

もちろん熱意も重要ですが、サラス・サラスバシーは「手段」全体を聞いているわけで、熱意はその一部なわけです。

なので、あなたの手元に何がある?を何度も聞いているんですよね。

(サラス・サラスバシー先生、TEDにも出ています!)

熟達起業家が好むゼロイチの起業

熟達した起業家は、上記の5つの原則を以て、特に新市場×新顧客を好みます。

これは、サラス・サラスバシーいわく、自殺の第4象限と呼ばれる場所なんです。

ここはとにかく市場がないので、事業が予測できないので、下手すれば事業も育たず、キャッシュが無くなって、自殺レベルに難しい起業になるからです。

なぜ熟達起業家がここを好むか、というと誰もビジネスとしてやっていないからなんですね。

彼らにとっては予測できないところは武器になる、というわけです。

手段から始められる彼らは、手段から結果を作り出していきます。

そして、人間理性を元に、ビジョンを作ったり、どこを目指すのかを考えて、手段を統合していくのです。

コーゼーションによる悟性的分析だけに頼ると、VUCAな時代では難しいわけですね。

エフェクチュエーションという考え方・行動様式

改めてですが、エフェクチュエーションはコーゼーションと違って、原因を分析するのではなく、結果を作り出す行動様式、思考様式なんです。

サラス・サラスバシーの言葉を引用してみます。

“エフェクチュエーションは人間の行為が未来を作り、

それが故に未来は合意のもとに行われる人間の行為によって

コントロールされ、また創造されるという認識に根ざしている。”

“熟達した起業家は今日この瞬間を分析するよりも

パートナーシップ構築に焦点合わせることを

圧倒的に好むということである。”

人間が積極的に未来を作り出そうと言うのが、エフェクチュエーションなんですね。

市場は”間主観的”に作られるという分析がサラス・サラスバシーのエフェクチュエーションでは出てきます。

間主観とは、Aさんの主観+Bさんの主観で、共感に近い状態ですね。

つまり、エフェクチュエーションで自分の手段を見つけても、それはあなたの主観でしかないということです。

内省(主観)→主観と主観を結びつけて間主観にしていかないと、そもそもない市場は完成しませんよね。

AIがある、こんなのがある、って言われてもそれ使えるの?ってなりますよね。

ゼロイチフェーズでは、まずは主観をぶつけるために行動行動行動しましょう。

ゼロイチフェーズではエフェクチュエーション、市場が出来上がってきたら、コーゼーションも活用するのがおすすめです。

既存分野や予測できる分野はPDCAを回していけばいいとは思いますね。

エフェクチュエーションもコーゼーションも両方重要ということですね。

コーゼーションの考え方も大事ですし、エフェクチュエーションという考え方のフレームを持つことも大事です。

物事を見るレンズを増やして、世界を色々な視点で見て、適切な行動手法を選んでいきたいものですね。

組織でゼロイチをやる難しさ

組織で新規事業を行うケースは、その市場をディスラプティブするような事業はやりづらいですよね。

組織には組織の判断基準があります。

よく言われるのが、「この新規事業、うちでやる意味あるっけ?」という言葉。

組織には株主や顧客、エンドユーザーに対して価値を届ける責任があるので、そこから一時的にでも外れてしまうと、新規事業はやりづらいわけですね。

この組織で新規事業をやる難しさについては、4/2に配信も行いますので、ご興味ある方はチェックください!

また、このあたりはクリステンセンのイノベーションのジレンマが参考になります。

(私の書評で恐縮ですが、まだ読まれてない方で、社内新規事業をされている方はぜひ!)

エフェクチューエーションで行動をアンラーニング

私がエフェクチュエーションを好きな理由は、「人間は意外と思考様式や行動様式が縛られているな」、と思うからです。

サラス・サラスバシーは最後の章で言っていますが、”アントレプレナーシップはただの到達点”なのか?と問いかけるわけです。

要するに、経済上役に立つよねとか、起業家の考えって真似出来るし役に立つよねっていうノウハウ的なものなのか、ということです。

そうではなくて、科学と同じように、我々の分析や行動の手法として、エフェクチュエーションは使えるでしょう?とサラス・サラスバシーは問いかけています。

結果を創り出す行動様式であるエフェクチュエーション、あなたはどう使いますか?

ご案内

以上で、イベントレポートは終わりです!

アクセラレーターというものを、スタートアップの皆様にも、事業会社の皆様にも使っていただいて、日本が「事業創造をルーティンに」なると、ゼロワンブースターも嬉しいです!

今後のイベントはこちらから、案内を御覧ください!引き続き宜しくお願い致します。

ゼロワンブースターへのお問い合わせは、こちらのフォームからもしていただけますので、ご興味がございましたら、どうぞ宜しくお願い致します。

また、株式会社ゼロワンブースターでは、採用活動を積極的に行っています!

事業創造に興味がある方、ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい!

-------------

Writer:Tomita Itaru(twitter@ItaruTomita7997):起業のご相談や事業の壁打ち、新規事業のご相談などお気軽にDMいただければと思います!

いいなと思ったら応援しよう!