脱サラ、日本酒、街づくり。愛知の銘酒【敷嶋】の復活にかける、九代目蔵元・伊東優

「弟に障害があって、だんだんと両親だけで看ることが難しくなってきたんですね。それで、東京本社から実家のある東海エリアへの異動を希望しました。それはつまり、出世コースから外れること。でも、もういいかなって」

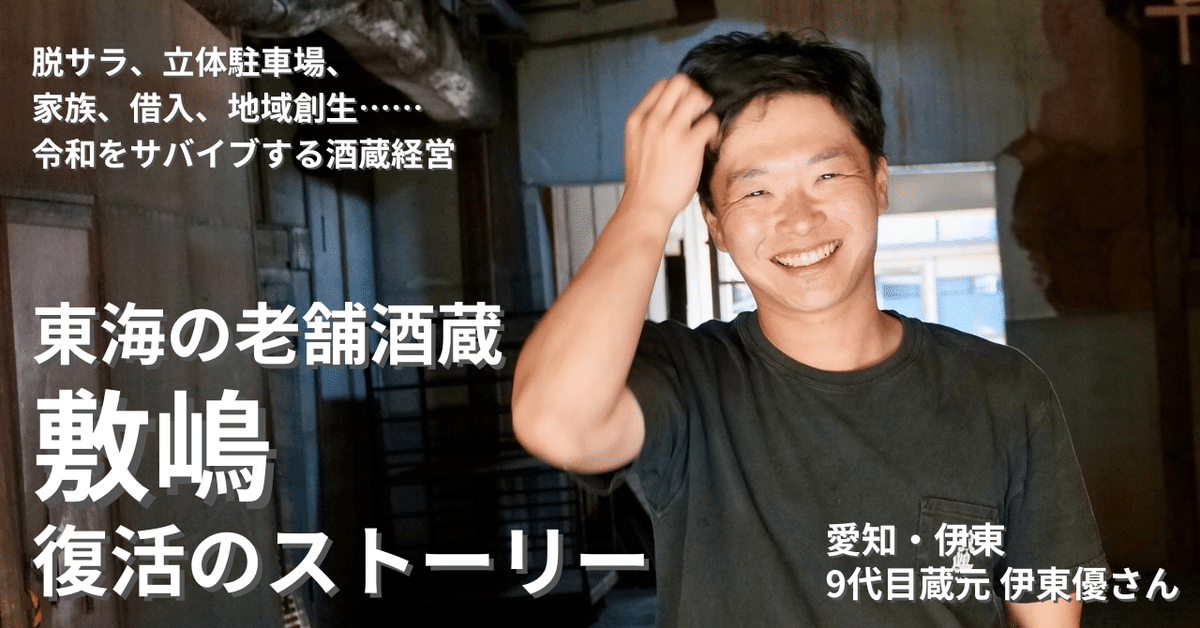

愛知県亀崎にある老舗酒蔵「伊東合資(現在は株式会社)」、九代目の伊東優さん。「あまり重い話になっちゃうのも、やなんですけどね」とやわらかに笑うが、取り巻くあらゆる事柄から目を逸らさないタフさが伝わる。

江戸時代後期に創業し、東海を代表する銘柄「敷嶋」を醸していた伊東合資は、2000年に廃業。その後空白期間を経て、優さんが酒蔵と敷地を買い戻し、2021年に酒造りを再開させた。

代々受け継いだ酒蔵という資産、未経験の酒の世界、経営課題。若き蔵元であり、ひとりのビジネスパーソンである、伊東優さんの声を聞いた。

NTTドコモ→酒造り。有給休暇で日本酒修業

歴史ある酒蔵の9代目にうまれた優さん。しかし住居は酒造りの現場と離れた場所にあったこともあり、100〜200年の歴史があるという歴史ある酒蔵への愛着は薄い。「たまにいくおじいさんの家」の感覚だった。

学生時代の2000年、伊東合資は廃業。優さんは東京に進学し、NTTドコモに就職した。それでも都会で働く中で次第に、地元・亀崎への思いがつのっていった。冒頭に記した事情もあり、名古屋支社に異動した。

転機は2014年、他界した祖父の通夜の夜、14年前に造られた日本酒「敷嶋」を初めて口にし、その味に心を揺さぶられたという。

また、さびれた地元の風景も、優さんに訴えかけるものがあった。亀崎はその昔、中部地方を代表する醸造地で、大いに賑わった歴史を持つ。ところが目に映る今の街は、シャッターばかりが続き、行き交う人は少ない。

愛知の中心地・名古屋から距離があり、わざわざ訪れるほどの観光資源もない。かつて街の賑わいをもう一度復活させたい。そしてそれは、地域の発展の中心だった、名蔵の酒蔵こそが、やらなければいけないことだ。

酒造りの経験がなかった優さんは、会社員の「有給休暇」をつかって、酒蔵で修業。2018年にはいよいよNTTドコモを退職し、本格的に蔵人として経験を積んだ。

伊東合資は廃業の際に清酒の製造免許を返納していたため、新規で日本酒の醸造免許を獲得する必要があった。しかし現在、新規交付はほぼされていない。

優さんは他の酒蔵への勤務や、外部への委託醸造などで経験を積みながら免許獲得の道を模索。2021年に関東の酒蔵の株式を取得するM&Aにより、新規では得られないこの免許を買った。こうして、かつての銘蔵「伊東」は復活した。(2021年冬より醸造開始)

「立体駐車場、ですね」

──え、はい?

「お金ですよ。当時、すでに蔵は手放していましたし、実家の経済状況も悪かったんです。

なぜ買い戻すことができたかというと、伊東という酒蔵は昔はとても大きく、様々な事業を展開していたんですよ。で、大正時代くらいには仙台の酒卸店にも出資していたんですね。その酒屋さん自体は畳んでいたのですが、駅前に立体駐車場を立てていたんですよ。

で、まあ平たく言うとそのお金のおかげで、残っていた借金と、かつて手放した酒蔵を買い戻すことができました。

でも、それ以上は借入金。

改修と設備投資に3億です。もうすぐ、返済がはじまります」

2年目。酒造りの怖さと、経営のタイムリミット

伊東合資の敷地には、買い戻した伝統的な木造建築群(本蔵)と、その隣の真っ白な工場がある。現在、日本酒を製造しているのは後者。中に入ると、近代的な「食品工場」の様相だ。

「流石に、20年以上放置された古い建物は傷みすぎていて、新たに清酒をつくる衛生環境を保つことは難いと判断しました。

酒蔵自体の歴史はありますが、法律的には『酒蔵を買い、新たに酒造りをはじめる』です。つまり、伝統的な蔵とは違い、“現代の食品衛生のレベル”が求められるんです。

雑誌とかテレビで見るような古い建物の中での酒造り、かっこいいんですけどね〜……半面、衛生面では、羨ましがられる環境だともいえます」

2022年、はじめて本拠地でつくった日本酒・新生「敷嶋」は、流行の味を追わないパワータイプ。しっかりと口の中に留まり、濃い料理とあう味わいだ。東京で敷嶋を取り扱っている「鴨下酒店」の店主は「ある程度寝かせると、これがうまい!」と話す。

それまで委託醸造で試験的に敷嶋のお酒を出してはいたものの、やっぱり違う。海までの距離が近い、この場所の水でつくるお酒こそが、敷嶋本来の姿だろう。1年目の敷嶋は多くの酒販店や飲食店に受け入れられた。

スタートは順調な一方、2年目の今年は、酒造りの「恐さ」を感じているという。

「1年目は、勢いでやりきった感覚がありました。でも2年目、去年と同じようにやっても、全然味が違うんですよ。気候も違うし、なによりもお米の硬さ(お酒になる時の溶けやすさ)が毎年違う。

狙いをもってやり方を変えてみても、想定と違う結果がでる。

お酒造りの先輩はみなさん『知れば知るほど酒造りは難しい』と口をそろえますが、ようやくその恐さの『入り口』に立っているような気分です。

答えのない酒造りの沼が見えていて、で、そこにこれから入っていかなければいけない。造り手としてはそんな恐さでいっぱいです」

そう話す優さんの苦笑いは本当の笑みに見える。

10年以上、ビジネスという抽象度の高い世界で活躍してきたが、元来工作などの物作りが好きな少年だった。今改めて、自分の手で何かを生み出すことに魅了されているのだという。

酒造りの進化と同時に迫ってくるのが、経営者としての判断だ。

計画では3年目から借入金の返済がスタートする。1年目の製造量は130石。2年目は270石。事業としての損益分岐点は500石だ。(1石=180.39リットル)

本来ならば、今すぐにでも黒字化に持っていきたいところだが、優さんはあえて増産のペースを落とす決断をした。

「迷いましたけどね、これは自分への反省でもあります。

去年、初年度とありお米違いなどいろいろなお酒を仕込んだ結果、飲食店さんや酒販店さんから扱いづらいという声をいただいたんです。そりゃそうですよね、冷蔵庫に入る量も限られていますし、商品としてお客さんにちゃんと説明・販売するのも大変です。

「敷嶋」というお酒は、今はまだ『復活した日本酒蔵』という珍しさが先立って、取引していただいている段階だと思っています。今は目先の売上以上に『敷嶋というお酒はおいしい』という信頼を得ること。一時的なアイテムではなく、継続的に取り扱ってもらうようになることが必要です。

苦しいところですが、今は、土台をしっかりつくるべきだ、と。

僕は、ただお酒を売りたいんじゃなくって、お酒をつくる蔵を中心とした、街の文化をつくっていきたいんです。それくらいの気概でしっかり取り組まなければいけません」

200年前の木造建築「本蔵」を、今の時代に蘇らせる

優さんが酒造りと並行してとりくむのが、かつて6000石以上の製造量を誇った、巨大な伝統的建造物「本蔵」の再生だ。しかし、今の時代このまま「酒造り」を復活させるのではない。亀崎の街の中心だった、蔵という「空間」の復活だ。

「酒蔵」といっても、有力な酒蔵はただ酒をつくる「工場」だったわけではない。かつての伊東合資は、味噌や醤油も製造しており、人々の生活を支える中心地だった。そこに人が集まると、事業が生まれる。伊東は、薬屋や銀行など幅広い事業を手がけていた「地域のランドマークであり、複合施設」のような存在だった。

「例えば、ここは昔、銀行のロビーだったんですよ。この巨大な金庫の扉、現代ではなかなか見られませんよ」

「ここで、角打ちやりたいんですよね。この空間でお酒を飲むって、楽しいだろうな〜〜って。例えば上の賞状、1910年の日英博覧会のものなんですよ。こんな風に、これまで僕が知らなかった酒蔵の歴史が、古い建物からどんどん出てくるんですよ」

優さんは酒造りと並行して、長年放置されてきた本蔵を整理していった。

歴史ある酒蔵は、博物館そのもの。それらをひとつひとつ拾い上げ、改めて今の時代に残したいという気持ちは強くなっていった。宝探しのようで、ロマンがある。

「本音では『ちゃんとわかるように整理しておいてよ笑』ですよ、家族が興味なかったというのもありますが…今、その分の時間を埋めていっています」

レストラン、カフェ、そしてフェス会場? 酒蔵の復活プランとは

約1800坪(6000㎡)という敷地に、ぎっしりと並ぶ建物の数々。実際に目にすると、規模に圧倒される。そしてそのひとつひとつに、何世代も続いた人々の仕事と暮らしの後が堆積している。

「近年、よく『リデザイン』という言葉を聞きます。でも僕は、これらの建造物、そのままの魅力を伝えたい。変えるのではなく、残して、今の時代に人が集まる空間にしたいんです。

…とはいえ、20年以上放置されていたのでかなり傷んでます。少しずつ改修に取り組んでいますが…なかなかひとりでやるのは大変ですね」

その形の一つが、2023-24年の冬に開業する、古い酒蔵を生かした「レストラン」と「カフェ」だ。

さらに、多くの客人が過ごした建物を修繕し、一棟貸しを検討。これは長期旅行者や企業に対して、ワーケーションの施設として貸し出す予定だという。

「愛知って、長期滞在に向いていると思うんですよ。東京や関西へのアクセスが容易で、飛行場も近いので全国どこにでもいける。食の面では、名古屋コーチンなどのブランドもあり、伝統野菜だってたくさんある。

一時的な観光ではなく、伝統的な建物の中で暮らし、土地の魅力を感じてもらうことが、価値になる。そう思うんです」

一通り、蔵の中を案内してくれた後、優さんが見せてくれたのが、倉庫として使われていたという建物。

「曳家ってご存知ですか? 建物を引っ張って動かす技術なのですが、その専門家に相談して、倒壊しそうだった建物の歪みを戻したんです。そのとき、耐震のために新たに柱をいれることになったのですが、これがまたいい感じですよね。

ここで大きなイベントをやってもいいし、それこそ飲食の出店を募ってもいい。まだまだ、これからどうしていこうか自由に考えているところです」

伊東合資の建物改修については、今現在も支援を募りつつ、進んでいる。

伊東のクラファンのページはこちら

最後に、大手企業の会社員を投げ打って、酒造り、街の復興という道に進んだ選択について、聞いてみた。現在子育て真っ最中。その道を、お子さんにもおすすめしますか、と。

「まあ…しんどいですよね。補助金の実績報告とか、もうやめてしまいたいくらい大変です笑。それに、子どもの進路については、どちらでも。おすすめも否定もしないです。

ただ、僕は今こうやってるのは、本当にやりがいを感じます。

なんていうんだろう、この場所が蘇って、人がきてくれて、お酒をはじめ、ここでいろいろな体験をして……走馬灯にでてくるような、その人の大切な記憶になりたいなと思っています。

だから…うん、僕は今、すごい楽しいです」

いいなと思ったら応援しよう!