「場」で必要とされる「グラフィック」の活用術

今回の参考文献

グラフィックレコーディングとグラフィックファシリテーションの違い

グラフィックレコーディングとは、話し合いを可視化し、記録する手段

※ 描いて場をつくるグラフィックレコーディング参照

グラフィックファシリテーションとは、言葉では伝えきれない思いや雰囲気を絵や線を使って共有することで、共感を生み、話し合いを活性化し、自ら動き出したくなるエネルギーを作り出してくれます。

※ 対話とアイディアを生むグラフィックファシリテーション教科書参照

本の紹介

描いて場をつくるグラフィックレコーディングとは

編著者の有廣さんは、グラレコといった可視化の現場を数多く経験されている方で、今回の著書では、①組織づくり、②事業開発、③キャリア対話、④まちづくり、⑤行政改革、⑥ソーシャル、⑦教育・研究、⑧支援・ケアの8つの場面で描くスペシャリストの方の事例を踏まえて、それぞれの場をつくるために必要な「グラフィック」というものは、どのようなものなのかということを視覚的にわかりやすくまとめられています。

対話とアイディアを生むグラフィックファシリテーション教科書とは

ファシリテーション(会議とかを円滑にすすめる技法)をよりよくするため、「グラフィック」を活用するために必要となることをまとめています。

本の流れとしては、場の「主体性と目的」を意識することから実際に描き、描いたものから時には道を示したり、ちょっとした寄り道ができるような場を設けたりして、人と人とが寄り添えるための「グラフィック」を描き、活用するための地図のような一冊になっています。

グラフィックレコーディングにおける「場」を描くために必要なフォーマット

今年の7月に発売したこの2冊に共通して言えることがある。

それが「場」に必要な「グラフィック」の描き方にはそれぞれに違いがあり、それぞれの描き方の例を「描いて場をつくるグラフィックレコーディング」では紹介されていました。

このように、場によって描き方をかえており、特に注目するべきところとしては、ワークショップのような、過去に自分たちがしてきたことが既にある話し合いの場合は上に時系列のわかるグラフィックを描き、下にこれからどうしたいのかを描くことで、今までとこれからを比較しやすくするということをしています。

一方で、これからの未来へのビジョンを描くのであれば、理想を真ん中にどんと置いて、その周辺に必要となるエッセンスを織り混ぜるということをしています。

グラフィックファシリテーションにおける「場」を描くのに意識すべきレベル

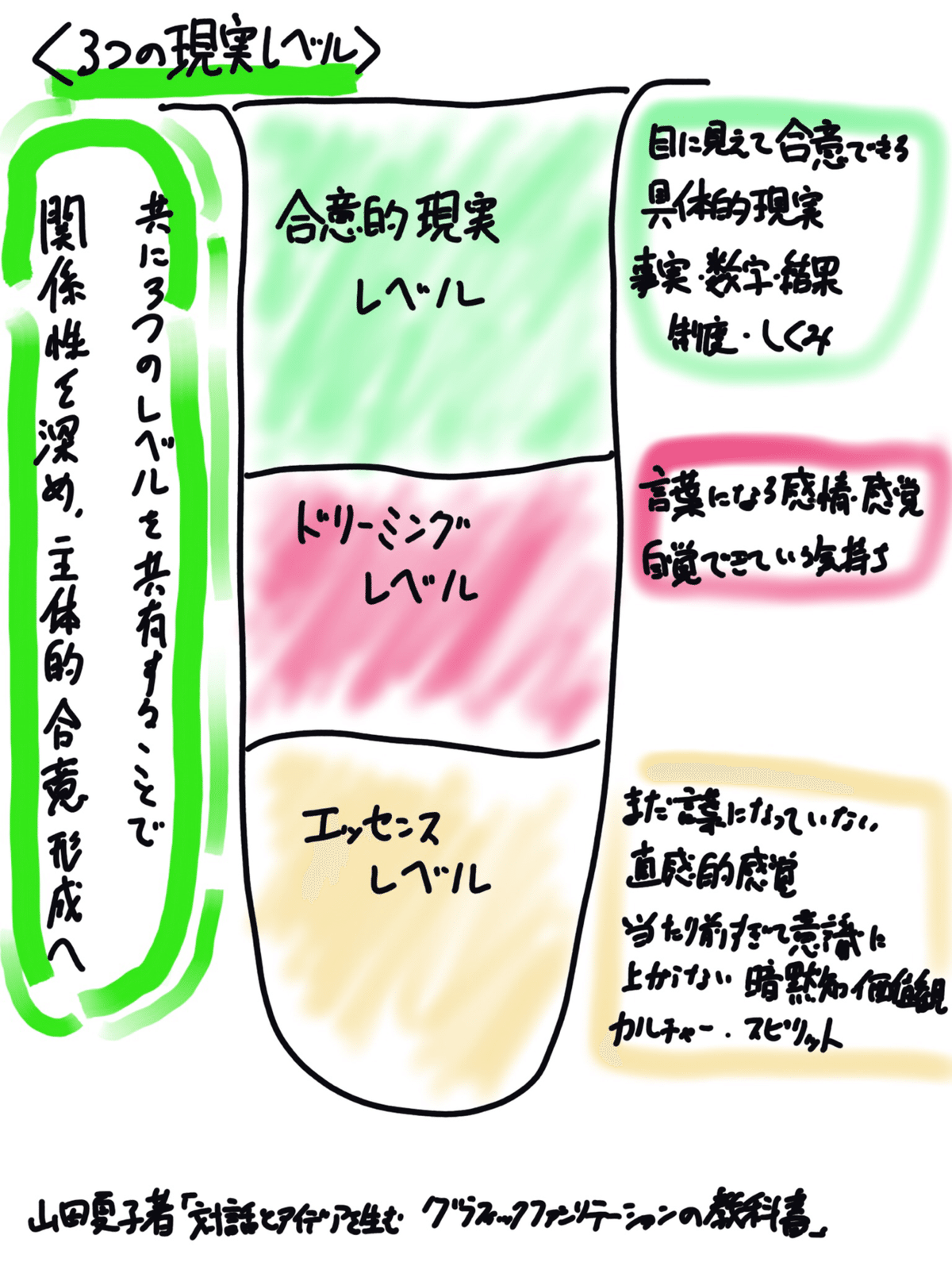

また、「対話とアイディアを生むグラフィックファシリテーション教科書」ではミンデル博士の提唱する「3つの現実モデル」から、描くのに必要となる3つのレベルについての紹介をされていました。

著者の山田さんは、グラフィックはその3つのレベルを旅するガイドのような存在であると提言されていました。

著者の山田さんは「場と寄り添う」ことを念頭に置き、フォーマットについても触れてはいました。しかし、フォーマットよりも、この話し合いの場が、今、どのレベルで、どのように話しているのかに意識を置いて、場を描くことが大切であるとされています。

「場」に対する「グラフィック」の役割

それぞれの著書で共通していえることは、場で起きたことをすべて拾い上げることが大切とのことです。

これは、あくまでも私の経験ですが、場でおきたことを全て拾い上げることで、グラフィックが見づらくなって、どうやって見るのか?という事態になってしまった経験があります。

今回の本は、それぞれ場に対するフォーマットとフォーマットを無視してでも、場に寄り添うことのバランスを掴むことが一番大切なことではないのかと思います。

そのため、今回のフォーマットと自分が描く場の状況を比較して描く。

また、その場では今の時間、「現実レベル」のどの位置にいるのかを考えながら、グラフィックを描く。

と、ここまでできるようになれば、グラフィッカーが場にいる意味を見出せるようになるのだと改めて勉強になりました。