アジアさすらいの日々ー中国編②(新鑑真号のバックパッカーたち)

<前回までの旅>

…大阪から上海へと向かうフェリー、新鑑真号。船に乗り込み、不愛想な乗組員に導かれるままに客室へ。そこは簡素な部屋だったが、甲板に出て海風を浴びると旅立ちの気分が高まってきた。僕はこれから半年近く、アジアを旅するのだ。

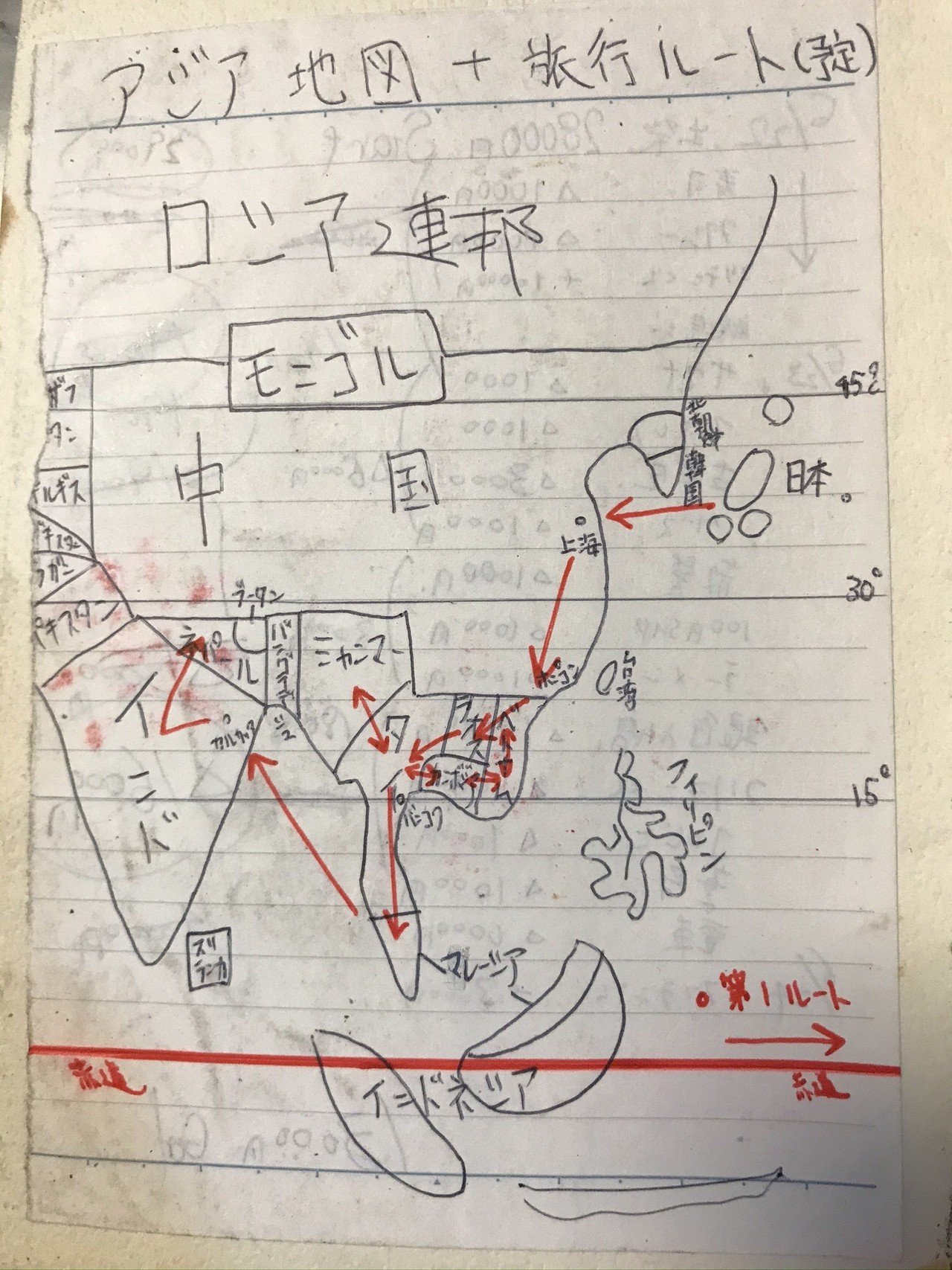

これは旅を始める前に僕が書き記しておいた旅の予定である。予定といっても特にホテルを予約したりこの街に行こう、などと決めていたわけではない。決めていた事といえば、電車やバスを乗り継いで中国の上海からインドあたりまで、地元民のリアルな生活を覗き見ながら数か月旅するという事だけである。特にホテルを予約したりもせず、ただ異境の社会を肌で感じてくる、そんな理想的なバックパッカー(長期旅行者)ともいえる体験をすることが旅のたった一つの目的だった。

**********************************

9月20日(火)

出航してからはずっと心地いい風がずっと吹いていて、30分ほど甲板の上で海を見渡しながら歩いていると船内放送が聞こえてきた。

「昼食の用意ができました。Bデッキのレストランまでお越しください。」

さっき部屋まで案内された中国人乗組員の声だ。たどたどしい日本語でのアナウンスを聞いて、そういえば腹が減っていた事に気づく。1人で旅情を味わうのは十分堪能したので、レストランへ足を向けることにした。正直に言えば、他の旅行者の様子も少し見ておきたいという気持ちもあった。一人で旅をするというのが醍醐味なわけで、他の日本人とは話すことは気が進むものではなかったが、完全に素人の自分にとって彼らの話を聞く価値は十分にあったし、一人旅に対する不安から心の底では誰かと話したかった。

船内に入りフロアを見渡してみると、様々な乗客がいることに初めて気づいた。どうやら一時的な帰省や出張目的の中国人乗客が多く、旅行目的、特に僕のような長期旅行が目的の人はほとんどいないようだった。一方日本人は中国人に比べて少数で、バックパッカー風の若者が少数とツアーで来ているような中年のおばさんグループが何組かいるという程度であった(彼らの国籍判断はあくまでもその時自分が感じたステレオタイプ的な基準によるものであるが)。

そんな乗客を横目で見ながら階段を降りていくとすぐ目の前にレストランはあった。(写真は船内の吹き抜け。情緒豊かな中国風の提灯が飾られている)。レストランはホテルやデパートの上階にでもあるような比較的隣の席との間隔が広い空間だったが(下の写真ではそうでもないが、左側はもう少し洒落た空間になっていた)、食券制というわけでもなさそうだった。どう注文すればいいか分からず、入口付近で列に並びながら中の様子を窺っていると、前に並んでいる人物が先ほど部屋を出る時に入れ違いで入っていった男だという事に気がついた。くたびれたサラリーマン風で歳はおそらく40歳前後、その割にずっとおどおどしている様子は21歳の自分にとってはとても好感がもてた。

「これ、どうやって注文するんですかね?」

気軽な気持ちでそう聞くと、

「すみません、僕ツアーで来てるんですよ。ツアーは弁当がついているらしくて、、。」

と彼は申し訳なさそうに答えた。そして僕は、彼が一回り以上歳が離れているであろう僕に対して、彼も『僕』という代名詞を使ったことに、再び好感を持っていた。聞くところによると彼の名前は野川さん、歳は39歳と少し高めで、1週間ほどで日本へ帰るとのことだった。僕たちは同じ部屋で寝泊まりするらしく、彼は同部屋の他の乗客ともすでに顔を合わせていたようだった。

ようやく列の前に並んでいた客がいなくなり、レストランに入れることになった。特に席が決まっているわけではなさそうだったので、野川さんと僕はとりあえず8人掛けのテーブルにつこうとしたのだが、その瞬間、同時に1組の日本人カップルも隣に腰を下ろした。男の方はすぐさまウエイターを呼び、慣れた感じでメニューを持ってくるように言うと、「こんにちは」とこちらに話しかけてきた。

どうやらこのレストランは、普通に注文して食べた後で料金を払う、というごく一般的な方式のようだった。メニューには中華料理も載ってあったが、その多くは初めて見る中国語で写真もなく、結局僕は一番安い500円の日本のそばを注文した。一方カップルの注文したのは本格的な中華料理で、一口食べさせてもらったが非常に美味で、値段も同じ500円だった。彼の連れ合いではあるものの、1人の女性の前で遅れを取ったことは僕に一抹の劣等感を感じさせた。

**********************************

聞けば隣に座ったこの男は以前もアジアを旅したことがあり、この船に乗るのも2度目だという。名前はアキラといいその隣にいたのがメグミ、年齢は男女ともに28歳で、一応新婚旅行という名目でやってきたらしい。会社はすでに辞めていて、持参してきた400万円を使って2年ほど旅を続けるらしい。ただバックパッカー的な情熱が口ぶりや目の輝きから感じられる彼とは対照的に、彼女の方はこの長旅を心の底から楽しんでいるという感じではなく、ハワイのようなリゾートで1週間だけ買い物やフラダンスを楽しむ方がいい、そんな雰囲気があった。それでも彼女からは、彼にはどこまででも付いていく、という強さも視線や態度から感じられたのも事実で、そうでなければ道路もろくに整備されていない地域を2年も旅するというような酔狂的な計画には加担しなかっただろう。

食事も終わり4人で雑談していると、二人組の日本人が野川さんに声をかけてきた。一人は背が高く、いかにもバックパッカー風の民族的なシャツを着た男で、もう一人は眼鏡をかけていておとなしそうな文系男子だった。見覚えがあると思ったら、彼らもまた僕が部屋を出る時にすれ違った同じ部屋の客で、野川さんとはすでに面識がある様子だった。

バックパッカー風の男はアツシと名乗り歳は22歳で1歳年上、文系男子は同い年の21歳で名前はヨウスケと言っていた。アツシはやはり以前少し旅をしていたようで、アキラと共に色々な情報(どこの町へ行った方がいいとか、あの国のビザはこの国でとった方がいいとか、どういうルートで国から国へ移動するのがベストかなどの旅情報)を教えてくれた。その時のことを思い出しながら熱く、時に誇らしげに語っている二人に対して、ヨウスケは身を乗り出しながら興味津々に質問し、野川さんとメグミは感心しながら楽しそうに聞いていた。

全く情報のない僕もずっと聞き手に回っていたが、そういった体験や情報は自分の旅の中で発見したいという気持ちも少なからずあった。そして少しずつその会話の輪から離れていき、彼らより一足先に部屋へ戻ることにした。

今思えば、ただ彼らに負けたくなかっただけ、というのは明らかなんだけれど、血気盛んで若いが故のプライドもあった21歳の僕はまだまだそれを理解できるほどの器もなく、ただ悶々としてその場を立ち去るしか選択肢は与えられていなかった。そしてその日は持ってきた文庫本の小説をひたすら読み、深い眠りとともに旅の第一日目を終えるのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?