ポリリリリズムを布教したい ~ガチ攻略を添えて~

Zoi2と申します。ポリリリリズム人類を増やしたいので記事を書きます。

この記事は𝓞𝓾𝓬𝓱𝓲 𝓞𝓽𝓸𝓰𝓪𝓶𝓮 𝓐𝓭𝓿𝓮𝓷𝓽 𝓒𝓪𝓵𝓮𝓷𝓭𝓪𝓻 2024 12/23の記事です。明日は2本立てで、claris_loveさんの「第2回ミーム・ミクラー王決定戦解説」と、grgurutoさんの「CHUNITHMレート17べ枠紹介」です。他の方々の記事はこちら。

あ、この記事、布教部分は短めですが、ガチ攻略部分まで読むと死ぬほど長いのでご注意ください。

ポリリリリズムって何?

ポリリリリズムとは、ナマリカルテ氏によって製作され、2024年12月7日にSteamで製品版が発売された音ゲーです。4月28日からUnityroomやSteamで体験版が公開されており、僕は結構遊んでいた[1]のですが、先日ついに製品版がリリースされたということで、布教のためにこの記事を書くことにしました。

[1]Demo版のSteamランキング全一です。

上の画像には正三角形と線分が表示されていますね。それぞれの図形の上を点が1小節[2]あたり1周するので、頂点[3]に到達したタイミングで対応するキー[4]を押しましょう。

[2]BPM80なので1小節は3秒です。

[3]線分は正二角形を表しているので、両端が頂点です。

[4]キーコンフィグでいじれます。画像のLeftは左Shiftのことです。

つまり、この場合は3:2のポリリズムになっているので、「たんたとたん」のようなリズムで押せばいい、ということになります。

えっ?そんなの簡単だよ、って?

プレイを進めるにつれ、難易度はどんどん上がります。

図形が増えます。

最終的には、こうなります。

…はい。このポリリリリズムというゲーム、死ぬほど難しいです。

作者いわく「クリアを想定していません」とのことで、後半になってくると、およそ人間に可能とは思えない狂気のリズムのオンパレードです。

でも、この記事を読んでいるような頭のおかしいつよつよ音ゲーマーの皆さんなら、「やってみたい!」「練習してできるようになってみせる!」などといった気持ちが湧いてきたのではないでしょうか…?

布教タイム

①豊富なモード

ポリリリリズムは上のモード1つだけではありません。いろんなモードが用意されています。いくつか紹介しましょう。

ちなみに下にあるUNREALはもっと難しい。まじ?

作曲家ジェイコブ・コリアー氏が2:3:4:5:6のポリリズムを片手5本指で奏でた動画を、作者が見て感銘を受けたのがこのゲームの始まりだったらしい。

その全貌は己の目でお確かめください。

他にも連符モードやドラム練習用のモードなど多種多様なモードがあり、その数なんと19種類(執筆当時)。ほら、やってみたくなってきたでしょう?

②美しいサウンド

美しいピアノの音色もポリリリリズムの素晴らしさの大きな要素です。拍子ごとに異なる高さの音が使われており、素敵な和音を奏でながらポリリズムを叩いていると、いつしかその神秘的なサウンドに誘われ、ポリリズムの世界へと引き込まれていくようです。

どんな音か気になりますか?ぜひ自分の耳でお確かめください。

③便利な練習機能

皆さんが家で音ゲーをプレイするとき、できない譜面に出会ったらどうしますか?画面録画して、音トレに突っ込んで…と、できない譜面が出てくるたびにやるの、面倒ですよね?

ああ、ゲーム側が練習できる機能を提供してくれればなあ…と、誰しも一度は思ったことがあるでしょう。

ポリリリリズムには、それがあります。

裏拍や休符、連符にも対応しており、BPMも変更可能。さらに補助用のメトロノーム機能まで用意されている周到ぶり。極めつけに、うまく叩けずHPが尽きてしまったとき、リザルト画面から1クリックでそのリズムを練習できるようになっています。

めちゃくちゃ便利です。この練習機能を駆使して、ストレスフリーなポリリリリズムライフを送ってみませんか?

④多数の実績と記録

実績も充実しています。執筆当時ちょうど100個もあり、「3本指に到達」のような比較的簡単なものから「2倍速/3倍速でクリア」といったちょっと何言ってるか分からないものまで盛りだくさん。

全体、およびモードごとに各種の記録も見れます。プレイヤーはみな「全ステージのハイスコア合計」を上げようと日々研鑽を重ねている…かどうかは知りませんが、モチベーションは間違いなく向上します。

⑤でもお高いんでしょう?

たったの350円です。ボリュームに対して明らかに安すぎます。

ポリリリリズムやろうぜ!!

どうですか?ポリリリリズム、やってみたいでしょう?

ここから購入できます。これであなたもポリリリリズマーだ!

あ、あと最後に。

リは4個です!!!!!!!!!!!!

徹底攻略ガイド

ここからは、ポリリリリズム(の基本モード)について、攻略法的な何かを長々と書き連ねていきます。まあぶっちゃけ読まなくても大丈夫ですが、読んでくれたら喜びます。

各リズムについて難易度を☆1~☆10で表します。太鼓みたく後半全部☆10みたいなことはしないので安心してください。

僕は設定で拍子を左から大きい順にしています。デフォルトは小さい順なので、小さい順のほうが得意な人は適宜左右を読み替えてください。

譜面画像ジェネレーター作ったよ

譜面画像が欲しくなったのでそれっぽいものをPythonで書いてみました。譜面画像はすべて上下対称なので、小さい順の人でも画像を上下逆さまに見ればそのまま使えるようになっています。

コードは↓です。各図形の拍子数を入力すると画像が出てきます。よければコピーして自由にご活用ください。Google Colab上での動作を確認していますが、初心者丸出しのクソコードなのでバグってたらごめんなさい…

!pip install Pillow

from PIL import Image, ImageDraw

from IPython.display import display

flag = 0

while(flag==0):

nums = input('各図形の拍子数を順にスペース区切りで入力してください: ')

s = nums.split()

n = len(s)

if(n<1):

continue

flag=1

for i in range(n):

if(not s[i].isdigit()):

print('半角数字で入力してください')

flag=0

break

if(flag==0): continue

s = [int(num) for num in s]

flag=1

for i in range(n):

if(s[i]<2)or(s[i]>16):

print('拍子数はすべて2以上16以下にしてください')

flag=0

break

xlen = 60

ylen = 600

dx = 26

dy = 5

im = Image.new('RGB', (n*xlen+100, ylen+200), (0, 0, 0))

draw = ImageDraw.Draw(im)

M = max(s)

for i in range(M+1):

draw.line((50, ylen*i/M+100, n*xlen+50, ylen*i/M+100), fill=(128, 128, 128), width=4)

for i in range(n+1):

draw.line((50+xlen*i, 100, 50+xlen*i, ylen+100), fill=(128, 128, 128), width=4)

for i in range(n):

x = 80+xlen*i

textim = Image.new('RGBA', (100, 100), (0, 0, 0, 0))

textdraw = ImageDraw.Draw(textim)

textdraw.text((50, 50), str(s[i]), (255, 255, 255), font_size=50, anchor='mm')

textim = textim.rotate(180)

im.paste(textim, (x-50, 0), textim)

textim2 = Image.new('RGBA', (100, 100), (0, 0, 0, 0))

textdraw2 = ImageDraw.Draw(textim2)

textdraw2.text((50, 50), str(s[i]), (255, 255, 255), font_size=50, anchor='mm')

im.paste(textim2, (x-50, ylen+100), textim2)

for j in range(s[i]+1):

y = 100+ylen*j/s[i]

draw.rectangle((x-dx, y-dy, x+dx+1, y+dy+1), fill=(255, 255, 255), outline=(255, 255, 255))

display(im)~2本指前半

ここで死ぬ人は、技術云々というより判定のズレとかに問題があることが多いです。設定→オーディオから判定調整画面で調整しましょう。このゲームの判定幅は結構広いので大胆に調整してしまってOKです[5]。

[5]僕は上が+120ms、下が-10msでやっています。

音に合わせて押したときにFASTが多い場合は、上側を-方向へ動かしましょう。見た目に合わせて押したときにFASTが多い場合は、両方を+方向へ動かしましょう。

2 (☆1)

はい。線分の両端に判定があるので下端も忘れずに押しましょう。

3 (☆1)

はい。簡単ですね。

4 (☆1)

はい。暇ですね。

5 (☆1)

はい。音に合わせてズレないように押しましょう。

4:2 (☆1)

これ以降の全てのリズムに言えることとして、「最大の拍子が基準」です。最大の拍子を正確に叩き、他の拍子をオマケとしてくっつけるイメージです。左手で4を正確に叩き、1つ目と3つ目のときに右手でも同時に叩く感じです。

ただ今回の場合は、拍子の最大公約数が1ではなく2なので、「2:1」の塊が1小節に2回来る、という認識の方がいいかもしれません。まあこのへんは好みですが、この段階ではどちらの認識でも苦労しないでしょう。

6:2 (☆1)

6を正確に叩いて1つ目と4つ目で同時押し、または「3:1」の塊2つです。

3:2 (☆1)

ここからがこのゲームの本番です。最大の拍子に合わせて同時押しするだけではうまくいかないため、全体のリズムをしっかりと認識することが重要になります。

3を正確に叩くのは先ほどまでと同じですが、2つ目と3つ目の間で右手を動かす必要があります。「同ん/たと/たん」のような感じです。以降でも無限回出てくる超頻出リズムなのでしっかりと頭に入れておきましょう。

5:2 (☆1)

「同ん/たん/たと/たん/たん」。5を正確に。

7:2 (☆1)

「同ん/たん/たん/たと/たん/たん/たん」。7を正確に押すのは言わずもがなですが、2のタイミングが分からなくなる場合は、「いち/にい/さん/たと/いち/にい/さん」のようにカウントしながらやってみましょう。

12:2 (☆1)

12が速いため、ズレて✕を量産しがちです。2つごと、または3つごとに強めに叩き、4:2や6:2のリズムをイメージしながら捌くといいでしょう。

6:3 (☆1)

「2:1」の塊3つ、という認識が楽です。

2本指後半

初見だと多くの人がこのあたりで死ぬと思います。リズムパターンをいくつか覚える必要がありますが、わざと正確なタイミングから少しだけズレたタイミングで叩く「餡蜜」とよばれるテクニックを駆使すれば、比較的楽に突破できます。

あ、4本指とかで戦いたいなら餡蜜せずに叩けるようになりましょう。

4:3 (☆2)

「同ーん/たとー/たーと/たーん」。頻出リズムなので覚えてしまいましょう。応用として、3の方を基準にした「同ーんた/とーたー/とたーん」も覚えておくと、3本指以降がちょっと楽になります。

5:4 (☆2)

だんだん複雑になってきました。「同ーーん/たとーん/たーとー/たーんと/たーーん」。

6:5 (☆2)

真面目にやろうとすると、6分音符の幅を正確に5分割するのに苦労しがちです。ここは餡蜜で簡略化してしまいましょう。「同ーーん/たとーん/たーとー/たーとー/たーんと/たーーん」。

5:3 (☆2)

「同ーん/たーと/たーん/たとー/たーん」。

7:3 (☆3)

「同ーん/たーん/たとー/たーん/たーと/たーん/たーん」。なかなか難しいですが頑張りましょう。

厳しければ、3拍子の小節頭以外の2か所を捨てて、小節頭だけ同時押しの7単体と思って叩けば突破は可能ですが、地力向上の面で非推奨です。

7:5 (☆3)

2本指のボスです。ややシビアですが餡蜜が可能です。「同ん/たと/たん/同ん/同ん/たと/たん」。

真面目に押す場合は、餡蜜で同時押しとして処理した小節中ほどの2か所を、前者は5→7、後者は7→5の順でわずかにずらして叩くことを意識するとよいでしょう。

3本指前半

2本指を突破できたあなたは初心者卒業です。つぶらな目ん玉2つしか無いのに3つの図形なんてちんぷんかん、という方はイージーモード(ぽりりりずむ)で練習してから挑みましょう。

拍子を小さい順(僕と逆)にしている人は、指をキー1つ分ずらして右1本左2本にしておきましょう。忘れると大ダメージです。

8:2:2 (☆2)

図形が突然3つに増えてびっくりしますが、本質は8:2と同じなので、2のタイミングで右手の人差し指と中指で同時に叩けばいいだけです。

実は、(基本モードで)同じ図形が2つ登場するのはこれ1回だけだったりします。

8:4:2 (☆3)

8の左手をメトロノーム代わりにしてリズムをとりながら、右手だけで4:2を叩きます。耳は8、目は4:2に集中するのが良いでしょう。

6:4:2 (☆3)

6:4にオマケの2がくっついている、という意識が楽です。6:4を叩きながら、同時押しのタイミングで2もついでに押しましょう。

4:3:2 (☆3)

4:3にオマケの2ですが、さっきのように一筋縄ではいきません。小節の真ん中に4-2の2点押しがあることを意識しましょう。耳を4、目を3:2に集中してもOKです。

6:3:2 (☆3)

癒し枠。3:2にメトロノームを用意してくれました。6-3、6-2、6-3の順で2点押しが連続することに注意しましょう。

5:4:2 (☆3)

5:4にオマケの2です。最下点は4-2の2点押しです。

5:3:2 (☆4)

5:3にオマケの2ですが、同時が無いため崩壊しやすいです。音をよく聞いて、5:3の隙間に上手いこと2をねじ込みましょう。5:3が片手でできる人は2を目押しでもいいでしょう。

3本指後半

このあたりから難易度がさらにグンと上がります。おそらく突破にはそこそこ練習が必要でしょうが、これらのリズムに慣れていると地力が大きく上がり、以降でめちゃくちゃ役に立ちます。頑張りましょう。

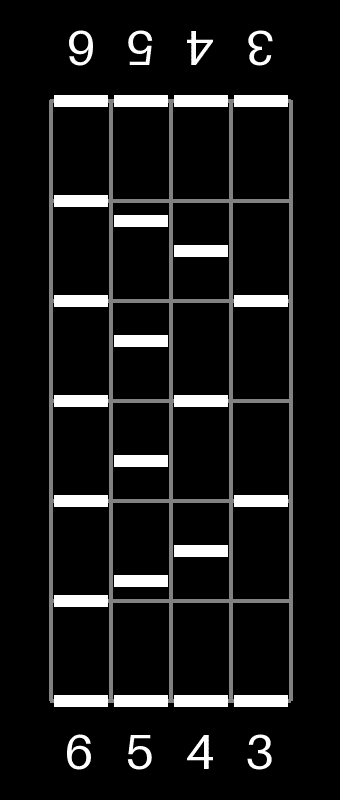

ここからは譜面画像付きです。餡蜜しない場合の画像なので、餡蜜する場合はいい感じにずらしてください。ノーツ幅の1.5倍ぐらいのズレなら許してくれます。

9:6:3 (☆4)

ちょっと前の6:4:2を1.5倍速でやらされます。1小節あたり3回全押しが来るのが特徴。「3:2+オマケの1」の塊3つ、という認識が良いでしょう。

6:4:3 (☆4)

このへんから真面目な研究が必要になってきます。中盤の2点押し3つに注意。4:3の時に「同ーんた/とーたー/とたーん」の方を覚えた人はちょっと楽だと思います。

5:4:3 (☆4)

一般的な人間にとっては初めて見るリズムでしょうが、ポリリリリズム界ではそこそこよく出てきます。音を覚えて、同時→階段→人差し指交互→階段の順に処理しましょう。

6:5:4 (☆5)

ジェイコブコリアーチャレンジの本質部分。ポリリリリズムで最も重要なリズムと言っても過言ではありません。5が難しいので餡蜜でずらして処理しましょう。

ちなみにこいつ、イージーのラスボスだったりします。本当にイージーか…?

7:3:2 (☆5)

7:3にオマケの2という認識でも、耳を7、目を3:2に集中してもOKです。当然、リズム全体を完璧に覚えていて余裕で押せるに越したことはありませんが…

8:6:3 (☆5)

4:3の時の「同ーんた/とーたー/とたーん」が大活躍します。本質は4:3の塊2つで、6を叩くときに1回おきに3をくっつけましょう。

7:5:3 (☆6)

3本指のボスです。餡蜜ですが、7と5が近接する箇所は同時ではなく、3とつなげて階段として処理した方がいいでしょう。

4本指前半

3本指を突破できたあなたは立派な上級者です。小節数でいえばクリアまで残り3割を切りましたがが、ポリリリリズムはむしろここからが本番と言えます。気を引き締めてかかりましょう。

4本指以降全体で使える技(?)をひとつ。難しければ、4つ目の拍子を完全に捨てて3本指だと思って叩いてもOKです。HPゲージはそこそこ固い[6]ので、2拍子とか3拍子を捨てたぐらいでは死にません。

[6]詳細は後述。

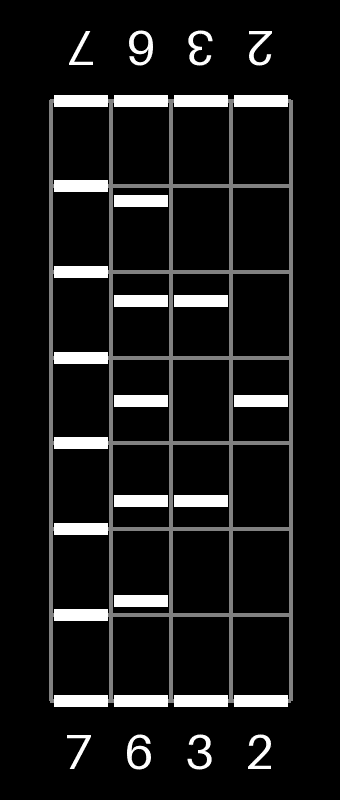

拍子を大きい順(僕と同じ)にしている人は、指をキー1つ分ずらして左2本右2本にしておきましょう。忘れると大ダメージです。

6:4:3:2 (☆6)

最下点(画像の真ん中)で変な3点押しが発生します。すでに難しい。

8:6:4:2 (☆6)

8:6のリズムはもう覚えていることでしょう。左手で8:6を叩き、8のタイミングに合わせて右手で4:2を押しましょう。今まで大して使っていなかった左手ですが、4本指になると突然負担が増えます。そういうもんです。

9:6:3:2 (☆7)

左手で9:6を叩き、左手の同時押しに3を合わせて、2は6との2点押しになるのが正攻法です。右手が得意なら、左手で9のみを叩き、右手の薬指を使って6:3:2を捌く、というのも有効です。

2を捨てる効果が非常に大きいため、厳しそうなら思い切って捨ててしまいましょう。

12:8:4:2 (☆7)

基本的には、左手で12:8を叩き、同時押しに合わせて4:2を押せばいいです。左手がかなり忙しいですが頑張りましょう。

左手で12のみ叩き、右手で8:4:2を押して突破することも可能です。ただこの先のことを考えると、ここで12:8を練習しておいた方がいい気もします。

5:4:3:2 (☆7)

ここまで来れたあなたなら問題ないでしょう。最下点は4と2の2点押しになります。

6:5:4:3 (☆7)

例によって餡蜜前提です。同時押しは6-3、6-4、6-3の順です。

自慢ですが、僕は初プレイでここまで来れました。初見222小節は多分全一です。ほめてほめて!

4本指後半

そろそろクリアが見えてきました。4本指を前半/後半に分けていますが、正直前半と比べてそんなに大幅には難化していません。ご安心ください。まあ最後だけはおかしいですが…

12:8:4:3 (☆8)

1小節を4等分する意識が大切です。1/4小節ごとに12-8-4の3点押しが来るので、それに合わせて4:3を押しましょう。一応3を捨てれば容易に突破はできますが…

7:6:3:2 (☆7)

これに関しては、左手で7のみ叩き、右手で6:3:2を押すのが一番わかりやすいです。左手と右手が徐々にズレていくことと、2点押しの配置に注意。

7:5:3:2 (☆8)

5をどっちの手で捌くか悩ましいところです。僕は左手で7:5を押していますが、右手にすれば7:5:3の時に覚えたであろう餡蜜をそのまま流用できるので、こっちの方がいいかもしれません。7:5:3を覚えたまま叩きつつ、最下点で薬指で2を押すことを意識するといいでしょう。

11:7:5:3 (☆9)

突然の難易度爆発。4本指のボスにして、作者がぶっ壊れた瞬間です。11自体が初登場かつ非常に難しいにも関わらず、これまた相当難しい7:5:3にくっつけて「これも全部素数!www」とか抜かしてやがります。絶対に許さない。

攻略ですが、主な方法は以下の2つです。

①11:7の餡蜜を覚え、5:3をガン見して目押し。

②全部まとめて餡蜜を丸暗記。

で、どちらがより優れた方法かというと、これは間違いなく①です。というのは、②で丸暗記したところで、それが使えるパターンはこれとラスボスの2種類だけだからです。対して①は11:7を含む全パターンで使えるため、②より圧倒的に汎用性が高いです。というわけでここでは①の方法を解説します。

まず、練習機能や譜面画像で11:7のリズムを指と脳に刻み込み、片手でほぼ思考停止で押せるように練習しましょう。2か所を同時押しに餡蜜し、3:2のパターン→5:3のパターン→3:2のパターンの順で押すのが最適です。

覚えたら、11の高音をよく聞いて11:7を音に合わせて叩きながら、画面の5の部分をガン見して目視で5:3のタイミングを見計らって押しましょう。目視のため右手のタイミングが非常にズレやすいですが、3の方は多少ズレてもいいので5をしっかり見て押しましょう。

目押しが一方向だけにズレる(FASTばっかり出るなど)場合は判定調整に行きましょう。FASTが多いなら両方を+方向へ。

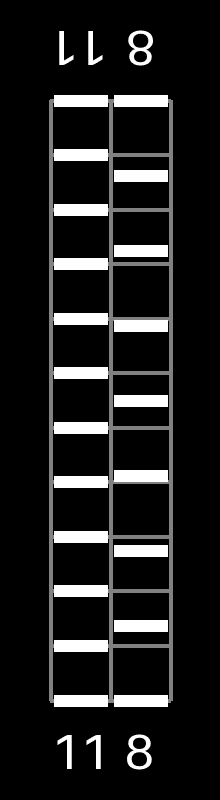

5本指

ついにここまでやってきました。あなたはもはや人外の域に片足どころか両足突っ込んでいます。あと3パターン、ここまでに培ってきたすべてを結集して挑みましょう。左2本、右3本です。

6:5:4:3:2 (☆9)

ポリリリリズムといえばこれ。ジェイコブコリアーのテーマ[7]、満を持して登場です。

[7]命名:Zoi2。

最下点で起こる6-4-2の3点押しが難関ポイントですが、それに気を取られすぎると6-3の2点押しで事故ったりします。同時押しの時に、左手はすべて中指、右手は中指→人差し指と薬指→中指となるのがポイントです。

これは練習すればするほど上手くなるので、ジェイコブコリアーチャレンジ100%を目指して、通学中や寝る前など、暇な時間に指を動かしてみてはいかがでしょうか。

10:8:6:4:2 (☆9)

まずは10:8を左手でほぼ何も考えずに押せるようになりましょう。11:7よりは楽なはずです。

10の音に合わせて10:8を叩きつつ、6をガン見して6:4:2を合わせます。2に関しては全押しなので良いとして、4がめちゃくちゃズレやすいです。4は8との同時押しになるので、左手人差し指と同じタイミングで右手中指を動かしましょう。

11:7:5:3:2 (☆10)

ラスボスです。あの11:7:5:3が強化されて帰ってきました。

まあやることは11:7:5:3とほぼ変わりません。最下点で右手薬指で2を押してあげましょう。あとは11:7:5:3のところを見てください。

クリアおめでとうございます。ポリリリリズム、これにて攻略完了…

…ではありません。

続・徹底攻略ガイド(ガチ勢向け)

ここから先は本当に読まなくていいです。読んでくれたらとても喜びます。

ポリリリリズム定型突破おめでとうございます。ここから先は、ポリリズムを極めし化け物たちの終着点、地獄のランダム生成が始まります。

ランダム生成と言っても、最初は「2~8から4つ」、続いて「2~12から4つ」、そして「2~12から5つ」というように、段階的に難しくなっていきます。が、僕がここで解説するのは、最後の段階すなわち「2~12から5つ」のみとします。これができるなら前2つは楽勝だからです。めんどくさかっただけだろとか言わない

当然11C5=462通りすべてを完璧に叩けるに越したことはないのですが、まあぶっちゃけ難しすぎるし多すぎるので無理です。なので、できるだけ記憶パターン数を削減しつつ、462通りのどれが来ても大体死なずに切り抜けられる程度を目指します。

大きな目標は、実績「もはや人間ではない」の獲得です。条件文の記載は「『ポリリリリズム』で永遠に生き残る」となっており、永遠とは?となりますが、正確な条件は「ポリリリリズムで記録505小節以上を達成する」です。

これの獲得のためには、462通りのうち「来たら死ぬ」パターンを十数個ぐらいに抑える(そして来ないように祈る)必要があります。頑張りましょう。

左手には脳の半分と耳、右手には脳の残りと目を割り当ててください。

広義餡蜜について

さて、分類と対策を始める前に、裏技をひとつ紹介します。裏技というよりは"被害の少ないサボり方"といった方がいいかもしれませんが…

ここまでプレイした方なら気付いているでしょうが、このゲーム、判定が死ぬほどガバガバです。100msとかズレてても普通に許してくれたりします。正確な判定幅は僕も知りませんが…

なので、例えば11拍子を12拍子と誤って押してしまったとしても、判定幅が広すぎるせいでいつ押しても大抵どこかのノーツは反応するため、1個しかミスが出ない、なんてことが発生します。

そして、HPはミス20個分、Goodの回復がミス1/12個分、1パターン(=4小節)クリア時の回復がミス6個分なので、ざっくり計算すると、1小節あたり3個ぐらいはミスが出てもほぼノーダメ、6個ぐらい出ても元々満タンあれば死にません。

これらを踏まえた上で、例えば12:11:9:8:6が来たとしましょう。真面目に押そうとすると右手の9:8:6が非常に厳しい。では、どうしますか?

そう。11を12だと思い込み、左手で12:12:9、右手で8:6を叩けば、1小節あたり1ミスで済むのです。

このように、もはや数字自体を無視してしまうという荒業で、難しいリズムも突破することができます。これも「餡蜜」と呼ばれるのですが、上でさんざん登場した原義[8]餡蜜とは本質が異なるので、別の名称があった方がいいな〜と思っています。募集中。

[8]原義ではない。

とりあえずここでは広義餡蜜と呼ぶことにします。これとか先述の拍子捨てとかを適宜活用し、エグいリズムを簡略化しながら食らいついていきましょう。

左手パターン15種類

それでは、まずは左手から対策していきましょう。前提として、左手で7~12から2つのパターン15通りをすべて叩ける必要があります。

12:11

1ズレなので、同時押しを少しずつずらしていき、最下点でトリルになって最上点で同時押しに戻るようにいい感じに押しましょう。難しければ12:12に広義餡蜜してもOK。

12:10

6:5の倍速です。1小節を2等分する意識。

12:9

4:3の3倍速。頻出ですがそれほど複雑ではありません。正確に押せなくても、「同んたとたとたん」×3のように押せば通ります。

12:8

3:2の4倍速で、こちらも頻出。定型でも出てきたので問題ないでしょう。

12:7

7のうち、真ん中付近と両端の合計4つは同時、残りの2つはトリルに餡蜜するのがおすすめです。やや複雑かつ出現頻度が低く、あと11:7に広義餡蜜しても許されるので覚える優先順位は低いです。僕も割と最近覚えました。

11:10

1ズレです。これも広義餡蜜でもOKです。

11:9

5:4のパターン→同時→5:4のパターンの順で押していきましょう。

11:8

4:3のパターン→3:2のパターン→4:3のパターンの順。途中に2回挟まる同時押しを強めに押してリズムを取りましょう。

11:7

定型で覚えた通り。

10:9

1ズレです。広義餡蜜は一応可能です。

10:8

定型で履修済み。簡単です。

10:7

3:2のパターン→4:3のパターン→3:2のパターンの順。11:8とよく似ているので混同に注意しましょう。

9:8

1ズレです。このへんから間隔が広いため、9:9や8:8に広義餡蜜しようとするとたまにハマって大ダメージを食らうので非推奨です。できるだけ真面目に押しましょう。

9:7

4:3のパターン→同時→4:3のパターンの順です。

8:7

1ズレです。広義餡蜜は大抵ひどい目に遭います。

右手パターン20種類

続いて、基本的に目押しをすることになる右手の対策をしていきましょう。前提として、右手で2~7から3つのパターン20通りをすべて叩ける必要があります。

注意点として、プレイ中に図形を見て一から譜面を組み立てている時間はありません。3つの数字の組を見たらすぐにリズムが思い浮かぶぐらいが望ましいです。

7:6:5

結構難しいです。同時→速い階段→遅い階段→7と6の交互→遅い階段→速い階段、という感じです。

7:6:4

これも相当難しいです。前半の高速476、後半の高速674を間違えないよう気を付けましょう。

7:6:3

本質は7:6です。3は同時押しにしかならないのでまだマシな方でしょう。

7:6:2

これも本質は7:6。やはりマシな部類です。

7:5:4

最初と最後の階段は12分の感覚で押せばちょうどいいです(実際は21分ですが…)。真ん中付近の7と5は微ズレの意識ですが、難しければ同時に餡蜜してもOKです。

7:5:3

定型の方を見てください。3捨ても可。

7:5:2

2捨てが安定します。普通に押してもそれほど難しくはありませんが…

7:4:3

難しいです。前半の高速473、後半の高速374を間違えないよう気を付けましょう。7:6:4とは配置が異なります。

7:4:2

7:4さえ理解すれば容易でしょう。

7:3:2

7:3はもう完璧でしょう。2捨ても有効です。

6:5:4

定型の方を見てください。

6:5:3

人差し指と薬指のいやらしい同時押しが2回も来て嫌ですが、それに対処できればただの6:5です。3捨てが有効です。

6:5:2

6:5:3より純粋に簡単。2捨ても可ですができれば押せてほしいです。

6:4:3

最大の拍子が12かそうでないかで難易度が露骨に変わります。同時の意識が大事。

6:4:2

簡単ですね。

6:3:2

もっと簡単ですね。

5:4:3

もうリズムは覚えていることでしょう。慣れれば楽です。

5:4:2

本質は5:4です。簡単だからと調子に乗って2を押し忘れないように。

5:3:2

これもリズムは覚えているはずです。2は最下点に合わせて押しましょう。

4:3:2

余裕ですね。

餡蜜する?しない?

ここまでに登場した左右のパターンを組み合わせればパターンの多くに対応できますが、左から2番目が6以下のパターン、および3番目が8以上のパターンには対応できていません。

左から2番目が6以下のパターンに関しては、必ず右端が3以下になるので捨てることができます。左1本右3本でやれば既習パターンに帰着できます。ただ2つ例外があります。

1つ目:普通に押せる簡単なパターン(8:6:4:3:2とか)なら、押しましょう。

2つ目:左2つが11:6なら、右端を捨てずに左手を12:6に広義餡蜜するのが最善だと思います。

鬼門なのは3番目が8以上のパターンです、右3つが8:4:2とか8:6:4みたいな押しやすいパターンなら右手で押せばいいのですが、8:7:5みたいなややこしいのを引くと困ります。そこで広義餡蜜の出番です。

12:11:n

12:12:nに。

12:10:n

n=9なら基本12:9:9。a:b:bの形はやや押しにくいですが頑張りましょう。

n=8が問題で、餡蜜もしづらいため個人的最難関パターンです。多少のダメージを許容し、思い切って12:12:8にしてしまうのがいいと思います。n=9の方もa:b:bが苦手なら12:12:9にしても可。

12:9:8

12:9:9または12:8:8。残りの拍子に公約数が多い方を選びましょう。

11:10:n

11:11:nまたは10:10:n。11に寄せると最高音のため聞き取りやすく音押しがしやすいですが、4つ目の拍子が5の場合は10に寄せた方がいいです。場合によりけり。

11:9:8

11:9:9または11:8:8。これもa:b:bな上に9↔8の広義餡蜜で事故りやすく、最難関級に難しいです。右端が2とか3なら、捨てて左2本右2本でやった方がいいかもしれません。

10:9:8

10:10:8に。

以上のパターンを覚えて使い分けることができれば、500小節はもう目の前です。ぜひ人間をやめましょう。

もっと先へ…(ランカー向け)

需要はどこですか?

人間ではないみなさんへ。1000小節、そしてその先を見に行きましょう。

505小節以降、被ダメージが徐々に増加することはご存知でしょう。これがあると、元々は許されていた3捨てやら、9↔8とか10→12とかの広義餡蜜やらを行うと、そこそこの確率で大ダメージを受け、運が悪いと死んでしまいます。何か別の対応方法を考える必要があります。

全部ガチ押しできる方。多分fから始まる名前の方だと思いますが、あなたの場合はそれでいいです。参りました。

そうでない方。まずは上の右手パターンすべてを3捨てなしでできるように練習しましょう。2捨てはギリギリ許容範囲ですができるだけ避けましょう。

必要な追加知識は右手8:x:yです。覚えましょう。

8:7:6

これでも簡単な方。最下点は8-6同時です。

8:7:5

難しいです。僕もまだ完璧に覚えてはいないので来たら「嫌だ~~~」とか言いながら目押し運ゲーをしています。本当にダメ。

最下点付近で2回来る7-5近接をいい感じに同時で処理しましょう。

8:7:4

本質は8:7ですが、人薬の同時がうっとおしいです。気を取られて左手が崩れないように。

8:7:3

3を音押しして、目は8:7に集中しましょう。

8:7:2

簡単。

8:6:5

難しいです。右下(4拍目)の8の直後に5が来る、という意識が重要です。一応最下点付近で5を2か所無視すれば簡単になるので、リズムが分からなくなった時の保険として覚えておくとよいでしょう。

8:6:4、8:6:3、8:6:2

簡単。

8:5:4

8と5が最下点付近の2か所で近接することさえ押さえておけば大丈夫でしょう。

8:5:3

3のタイミングは結構適当でも案外許されます。8:5をよく見て外さないように。

8:5:2、8:4:3、8:4:2、8:3:2

簡単。

左手

3つ目が9以上のものは左手で広義餡蜜します。上を見てください。10↔9は99%許されるので安心して揃えましょう。

環境整備

これで僕の知識はほとんど全部書いたはずです。最後に、ゲームに直接は関係しない環境面の話を。

1000小節までは40分程度とかなりのロングランになります。プレイ前にトイレを済ませ、PCに充電コードが刺さっているかを確認した上で、横に水の入ったコップを置いてプレイしましょう。

途中で喉が渇いたら、瞬時に理解できる簡単なリズムを引いたタイミングで練習2小節の時間を使って急いで飲みましょう。

以上、誰が読むねんのコーナーでした。ランカーの皆様、これからもどんどん競い合いながら技術を磨き、みんなで作者をもっともっと震え上がらせてやりましょう。今後ともよろしくお願いします。

締め

なんでこんなダラダラと長いカスみたいな記事をここまで読んでるんですか???もっと有意義な時間の使い方があったでしょうに…

いかがだったでしょうか。大半の人にとっては役立つ部分が2500文字ぐらいしかない15000文字の記事を読んでいただき本当にありがとうございます。これを読んだ方が1人でもポリリリリズムを始め、できれば極めてくれれば、そんなに嬉しいことはありません。

Steamの購入リンクを再掲しておきます。こちらです。

それでは皆さん、よいポリリリリズムライフを。