『ラ・シェール』 歌詞分析(日本語部分のみ)

畏くもその詔のいと高き声にて発せられし天文皇女言行録① ラ・シェール

②以降書くかは不明

※シェルノサージュだけでなくアルノサージュのストーリーについてもかなり言及します

捧げるこの想いの波は ゆらりゆらり漂ひて

届くか 星となるか 空即是色の鳥のよう

〇捧げるこの想いの波は

語り手(おそらくイオナサル)が、何かに向けて想いを捧げている。

「波」は波動科学における波動のことであり、人と人、あるいは万物どうしの間で波及し、すべてを結ぶ縁の比喩でもある(のちほど言及)。

よってここで想いを「捧げる」対象は限定的なものと捉えなくともよく、主語と目的語の人称を曖昧にすることでこの行為一般のイメージを形成し、世界の説明としているとも考えられる。

一方、Bメロ以降の文脈を拾うのであれば「ふたり」のうちイオンではない方、つまりプレイヤーが対象となり、非常に具体的な不確かさ・儚さのメッセージとして読める。この不確かさと「ふたり」の片割れへのメッセージ性はラ・シェールに通底する詩想である。

〇ゆらりゆらり漂ひて

「波」の物理的な挙動になぞらえ、想いが伝わるか否かということの不確かさを表現する。

◯届くか 星となるか

「か」とあるが疑問の終助詞ではなく並立助詞である。よって文意を補完すれば「届くか、あるいは星となるか、それはわからない」となる。

「想いの波」が曖昧に「漂」い、「捧げ」たい相手に「届くか」、あるいは遥か遠くで「星となるか」、それは波というものの曖昧さ故に知りえない。(それでも波は静止することなく波及し続けていく)

◯空即是色の鳥のよう

難解な表現だと思う。

この想いは波のように揺れながら広がっていき、届くか、あるいは星となるかはわからない。それは「空即是色の鳥のよう」である、と繋がる。

「空即是色」のような表現は具体的な意味を持って配置されているというよりもむしろ語感と由来によって雰囲気を形成する機能を帯びる。ラ・シェールでも基本的には伝統的日本文化としての仏教的な雰囲気を歌詞全体に与える役割を負っていると思われる。

ただもう少し踏み入って、ここでは二通りの読みを提示したい。つまり「空即是色の鳥」を単に仏教的なモチーフであると捉える読み方と、「空即是色」の語意をなるべく汲み取った読み方である。

「空即是色の鳥」を仏教的モチーフとして考えれば、それは浄土に住む6種の鳥のことを想起させるものだろう。そのうち空想上の鳥である半人半鳥の「迦陵頻伽」、双頭の「共命鳥」は作中のモチーフといくらか重なる部分がある。

「迦陵」は絢胤香陵霧浪の名前に由来として取っているのだろうか? 逆に言えばその程度だが、半獣という点で言えば彼が代表を務めるテル族にそぐうモチーフではある。

双頭の「共命鳥」はその逸話も合わせて示唆的で、いくつかバリエーションがあるものの、ふたつの頭どうしで争って片方がもう片方を毒殺し、肉体を共有する自らにも毒が回って死ぬという点で共通している。その後浄土へと生まれ変わった共命鳥は自らの行いを反省し共存を是とするようになるのだが、これは単にインターディメンドと重なるモチーフというだけでなく、エクサピーコ関連作品に通底する聖俗・清濁の共存というテーマにも関連する。

一方「空即是色」の語意をなるべく拾うのであれば、その本意は「波」の比喩を繰り返し重ねることにある。「空即是色」とは一切空から出発する存在論の表現だが、その空から生じる色の「不確かさ」という点を感性的に句に帯びさせるのが目的の言葉選びと考えられる。この場合「鳥」が浮いてしまうが、これはある種の「旅人」として語られる七次元先からの来訪者に重ねて単純に考えるのがいいかもしれない。つまり、不確かで儚い身の上の異邦人である彼女ら(我々)の在り方自体がまさに「この想いの波」の行方と符合し、それはどこへ行くとも知れないものなのだ、ということである。

(どっちがどうというのでもなく、横断的にそのイメージを汲み取りながら読むべきだろうと思う。言ってしまえば「空即是色」という言葉には単なる仏教的ワードというだけでなくそうした含みがあり、逆に仏教的なワードというイメージを含んでもいて、「曖昧さの雰囲気を帯びた仏教的な言葉」として「空即是色の鳥」という言葉を構成している。それら全てが総体的に詞の一部分を構成していると捉えるのが妥当なのではないか。詞は耳に入っては抜けていくリアルタイム性のあるものなので、ただ静止した文章的な解釈を与えるのではなく、音から想起するイメージをそのまま捉えることも重要だと思う。詞の意味主体は単にこれらのモチーフではなく、むしろこういった断片的なモチーフから読み手の感性内で形成される総体的なイメージのほうである)

溢れるこの想いの波は いろはにほへど いずこへ

那由多の旅をする 光とともに 駆け抜けて

◯溢れるこの想いの波は

想いは募り「溢れる」に至る。波と併せて液体的なモチーフ。

◯いろはにほへど いずこへ

「いろはにほへど」はいろは歌からの引用で、これも明らかに仏教的な言葉選びである。元の「色は匂えど散りぬるを」の現代語訳は「色鮮やかな花は匂い立つようであるが結局散ってしまったというのを」で、仏教的無常観が詩的にあらわされている。改めて書くようなことでもない気もする。

ともかく、ラ・シェール(これは「謳無き丘へ」系統の曲の共通部でもあるが)における「いろはにほへど(色は匂えど)」もやはり無常観や儚さの表現として見るべきだろう。漂う波・空即是色の鳥に連なるモチーフである。続く「いずこへ」も同様に、「届くか 星となるか」に表れる行方の知れなさ、不確かさの表現としてこれまでのまとまりと繋がっている。

◯那由多の旅をする

「那由多」は後に出る「那由他」と同様。単純に途方もない大きさの数のことであるが、サンスクリット由来の仏教語である。ラ・シェールにはとにかく仏教的なモチーフが多いが、Class::CIEL_NOSURGE;やAhih rei-yahなども含め、イオナサルの心象風景には仏教の影響がかなり強い。どちらかと言うと宗教モチーフというよりも日本人にとって身近な神聖さのモチーフなのだろう。望郷の念も見て取れる。

続く「旅をする」だが、「空即是色の鳥」において鳥と重ねられた七次元先からの旅人のイメージがここでも表れている、というよりも「鳥」がこの「旅」を先取りして導いているというのが論理展開としては正しい。

◯光とともに 駆け抜けて

果てしない旅路を「光とともに駆け抜けて」いる。自らの世界ではないという足元の脆さ、曖昧さと不安に満ちた旅路にも「光」はあり、旅人達は力強く希望的に歩を進める。

遠く 永い 時空を越えてふたり

数多のいのち巡り 謳う丘目指し 辿り着く

◯遠く 永い 時空を越えてふたり

「遠く永い時空」はそのまま七次元間の移動、ないしシェルノサージュからアルノサージュにかけて経過した5000余年を指す。イオナサル自身が刻神楽と呼ばれる通り、やはり途方もなく長い距離と時間を渡っている。

「ふたり」はまず間違いなくイオナサルとプレイヤーのことだろう。まさに「遠く永い時空を越えて」エクサピーコに訪れた人々である。

ラ・シェールはこの「ふたり」を明示的に強調する。プレイヤーとイオナサルの繋がりを強く重んじるシェルノサージュならではの表現であり、仏教的モチーフが醸し出す日本的なノスタルジーと共にイオナサルとプレイヤーの立場や視点の相似を感じさせる役割を負っている。

◯数多のいのち巡り 謳う丘目指し 辿り着く

解釈の分かれる文構造をしている。

前文から引いて「謳う丘目指し辿り着く」のは「ふたり」であろうが、「数多のいのち巡り」に関しては2通りほど文意が考えられる。

つまり、①「数多のいのち」を「ふたり」が「巡り」、その果てに「謳う丘」へと辿り着くのか、②「数多のいのち」がその内で「巡り、そして謳う」ところの「丘」へと「ふたり」が辿り着くのか、の2通りである。

①に関して、「巡」るとは「出会い、そして別れる」ことと捉えられる。「謳う丘」はそのままラシェーラ(およびエクサピーコ宇宙における星々)を指す擬似的な固有名詞として機能する。(そして「謳無き丘」とはイオナサルとプレイヤーの元々住まう地球である)

この解釈は原文の切れ目を意味の切れ目として捉えており、「謳う丘」を固有名詞的に読み取ることで見ても直観的だが、前文との時系列的な繋がりにはやや疑問が残る。エクサピーコにおける異邦者の「ふたり」が「遠く永い時空を越えて」ラシェーラへと辿り着く様子を描写するのであれば、「ふたり」はこの時点ではまだラシェーラへ辿り着いてはおらず、ラシェーラに住む「数多のいのち」との出会いと別れもまだない。そうであれば時系列的に「数多のいのち」とは物語中に出会う彼らのことではなくなるが、文脈的には明らかにラシェーラで出逢った彼らのことであるため、何を指しているのか判然としない言葉になるだろう。

見方を変えて、ここでの「謳う丘」とはラシェーラではなく「生まれいずる星」、すなわちアルノサージュにおいて新たに創造される惑星を指すのかもしれない。「数多のいのち」を「巡」るとは、人間やシャールやそのそれぞれの個人に顔を突き合わせることであり、またアルシエルを訪ってレーヴァテイルオリジンやテル族と出逢うことである。よって、この句は「遠く永い時空を越え」、様々な「巡り」の果てに「謳う丘」の創造を「目指し」、やがて「辿り着く」だろうという予言めいた祝福となる。

続いて②だが、この解釈では「謳う丘」という語を一旦は裁断し、「謳う」を「巡り」と並んで「数多のいのち」を主語とした述語と見る。「数多のいのち」は「丘」であるラシェーラの上で「巡り、謳う」。生まれ、活動し、詩を紡ぎ、死に、また生まれる。そしてそういった生命の円環が織り成す「丘」の在り方を「謳」い上げる。

「謳う」とは「歌唱する」ことだけでなく「称揚する/賛美する」ことでもある。これは存在原理であるエクサピーコの意思が万物を祝福しながら謳い上げることで存立するこの世界の在り方をも反映している。つまり、「数多のいのち」は「丘=ラシェーラ」の内で生々流転を繰り返し、詩を紡いで生命活動を繰り広げ、そして「謳う」ことで自らが世界から受け取った祝福をラシェーラへと返報する。この意味で、「数多のいのち巡り謳う丘」はエクサピーコ宇宙的な星と存在者の在り方を表現する句となる。

いずれの解釈も一定の納得感はある。①において提示した「数多のいのち」の詩想からはラシェーラやアルシエルに住みイオナサルとプレイヤーが出会う人々の顔が明瞭に思い浮かぶし、このイメージは確かに「数多のいのち」に与えられているだろう。つまり、「数多のいのち」は単にラシェーラの名もなき生命とその「巡り」=流転を記述しているのではなく、「ふたり」が世を巡って出会い別れた「数多のいのち」なのである。また、②で提示した「謳う」ことの多義性は世界観の理解において重要な事項であり、こうした連綿と続く生命の波及やその壮大さの観念が確かにこの句によって与えられているだろう。「遠く永い時空を越えて」が直接的に係っているのはもちろん「ふたり」であるが、「数多のいのち」もその遠大な時空間性のイメージを副次的に帯びる。この生命の大いなる広がりと輝きもまた、「数多のいのち」の個別性・人格性、すなわちかけがえのなさと共にサージュコンチェルトにおける重要な主題である。

こちらも「空即是色の鳥のよう」と同様、語の意味をひとつに限定するのではなく横断的に複数の読みを検討すべきである。少なくとも「謳う」という語が「歌唱する」と「賛美する」の2通りの語義を持ち、かつ作中でそれらふたつの行為が意図的に重ねられている以上、「謳う丘」とは「自ら謳う星」であり、「生命を祝福するもの」であり、「生命に称揚されるもの」ではあるだろう。そのいずれでも欠けてしまえばエクサピーコ宇宙における存在に関しての記述は欠損してしまう。

遙か那由他羅の命の波も 真に想へば手のひらへと

ふたつ ふたりの 魂惹かれ逢い くるり くるり くるりと舞い踊る

◯遙か那由他羅の命の波も

「那由他羅」はアルシエルの最高神の一柱であるユークリッダの名前だが、ラ・シェールにおいてはイオナサルの立場やシェルノサージュで語られた内容からユークリッダを指しているわけではないと思われるため、「那由他」と「羅」に分けて読解を行う。

「那由他」は先述の通り単に「途方もなく大きな数」の仏教的・日本的表現であるが、ここでは続く「羅」によって仏教的モチーフであることに強い意味が持たされる。

「羅」には「薄布(一張羅)」「網(網羅)」「並び(森羅万象)」などの意味があるが、仏教的な文脈があるならば「網」とそれに連なって「並び」の意味で取るのが適切だろう。つまり因陀羅網と重重無尽である。「因陀羅網」とはその名の通りインドラ=帝釈天が持つ神具のひとつであり、彼の宮殿を飾っている。その網の無数の結び目を繋ぐ宝珠それぞれが別なる宝珠の中に映り込み、その照応関係がすべての宝珠に渡って広がることから、世界の万物がお互いに関わり合い、調和しながら繋がっていることの比喩として語られるもので、「重重無尽」はそうした万物の絶えなき連関のことである。こうした背景を踏まえれば、「羅=網」は仏教的比喩としてそのまま「万物」に接続する語となる。つまり「那由他羅」は「果てしなく広く、そして全てが繋がっているこの世界」である。

また互いに干渉し合う「波」は網目状の形を成すことから、網のモチーフは波とも接続する。「数多のいのち」は想いを「波」として各々広がっていき、やがて互いに触れ合えばその干渉模様は「網」の姿を形作る。それが「命の波」の織り成す「那由他羅」の世界であり、そうやって何もかもが繋がっているのである。

◯真に想へば手のひらへと

「手のひら」もまた仏教的なモチーフである。そのまま釈迦の慈悲の象徴であるし、西遊記における釈迦の手のひらのエピソードも想起させる。釈迦の手のひらは衆生を救済するべくして途方もなく広げられているものであり、「遙か那由他羅の命の波」で宇宙的に拡大されたイメージを身体的な「手のひら」へと引き戻すとともに「手のひら」自体もまた大いなる広がりを持つ語として機能している。万物の繋がりがひとつの「手のひら」へと集約するという意味で重重無尽的な宇宙観を反映し、その「手のひら」もまた決して矮小なものではなく、イオナサル自身の慈悲と愛を象徴するモチーフとして確かに「那由他羅の命の波」を包みこんでいる。「真に想へば」そうできるはずだという、全てを救うことを求め続けたイオナサルらしい表現である。

◯ふたつ ふたりの 魂惹かれ逢い くるり くるり くるりと舞い踊る

ここでもまた「ふたり」と明示される。「魂」が「惹かれ、逢う」というプラトニックな表現。

幾重の硝子に 立てた指は 朱の光絡みあひて

137億光年の 詩は こころ融け結いだ

◯幾重の硝子に 立てた指は

「幾重の硝子」は七次元的な距離の比喩であり、またそのまま端末およびES45カソードのカメラとゲーム画面のこととも取れる。硝子越しに指を這わせ、触れ合うことを切望するような詩情。

◯朱の光絡みあひて

「朱」はおそらく「あけ」と発音されており、「明け」と意図的に重ねられていると思われる。つまり夜明けの鮮やかに朱く染まる空であり、非常に希望的な始まりを予感させる。

◯137億光年の

「光年」は空間的な距離の単位だが、同時に時間的な感覚も想起させる。「時空を越えて、ふたり」は出逢っているためにこのような表現が選ばれているのだろう。

◯詩は こころ融け結いだ

「硝子」越しであっても「詩」が「こころ」を繋げる(繋げた)。エクサピーコ宇宙における詩の在り方を示す句であり、そのままサージュコンチェルトそのものの最も重要なテーマでもある。

果てしない七つの宙を越え 其に導かれし二人は

永遠の衣解き 今宵 一つの空に舞う

◯果てしない七つの宙を越え 其に導かれし二人は

「七つの宙を越え」は言うまでもなく七次元間移動のことだろう。

「二人」を導いたものは不明だが、つまるところ運命的である(ロマンチックである)ことが重要なのであり、エクサピーコの意思でもそれこそ抽象的な運命であっても問題はない。

◯永遠の衣解き 今宵 一つの空に舞う

「永遠の衣」は「羅」の字義に「薄布」があると踏まえると「那由他羅」とも重なる表現であるが、必ずしも同じ指示対象を持っているわけではないだろう。ここではあまり肩肘を張らず「肉体的・物理的な限界」と捉え、それを「解き」超越することで「一つの空」において共にあることを示していると考えたい。

七に彩る天の川 上りし魚 奇跡の邂逅す

◯七に彩る天の川 上りし魚

それほど特殊な比喩ではないと思われるが、「魚」はイクトス=救世主のニュアンスを帯びるモチーフなので、ある意味ではアルノサージュのOP映像で語られる「アーシェス」と重なる部分がある。仏教的な魚の逸話も何かあるのだろうか?

◯奇跡の邂逅す

割とそのまま。

文脈捉えるために契絆想界詩の訳も一応確認したのでついでに書く

解析&表化に使用したツール ありがとうございます。

https://sc.pirocot.com/gmu01/

いつもの「wa-fen, tes, ye-ra, jec,…」は詩無き丘への歌詞に公式訳があるのでそこから借用する 訳綺麗だし

wa-fen, tes, ye-ra jec, aru-yan, gin-wa-fen;

空間、時間、可能性、融合、多元

a-z wa-fen-du chef-in yan=koh wa-fen-du refu;

全ての世界を越える波動こそが、この世界を救う

hyu-me!

謳え!

fam-ne wa-fen-ny rei-yah-ea;

遙か世界まで届くように…

この一連の句は色々な曲に見られるが、色合いとしても祈祷的な役割を帯びていそうに思える。お決まりのお祈りなのだろう。

「謳え! (そして、)遙かな世界まで届きますように」ということであるが、こうした祈りの対象が「波動」つまり自らの想いもレンジとして含む観念(現象)だというところに彼らの精神文化の在り方が表れていると思う。波動という物理現象の解析で想いを記述可能というある意味では唯物論的な世界観は、全てはエクサピーコの想いであるという唯心論的な事実によって「波動」による一元論、汎神論的な世界観へと統合されている。波動は自らの想いであるとともにそれ自体が神格的な大いなる力であり、想いのために祈るという行為は多層的な構造を持つ。つまり自らの想いに祈り、想いの形象である波動に祈り、波動の根源であるエクサピーコに祈り、その本質である想いに祈る。この構造によって波動に連なる想いと祈りそれ自体が世界の偉大さと重なり、同じ神聖さを帯びてくる。想い、祈り、謳うという行為それ自体が尊いものなのである。

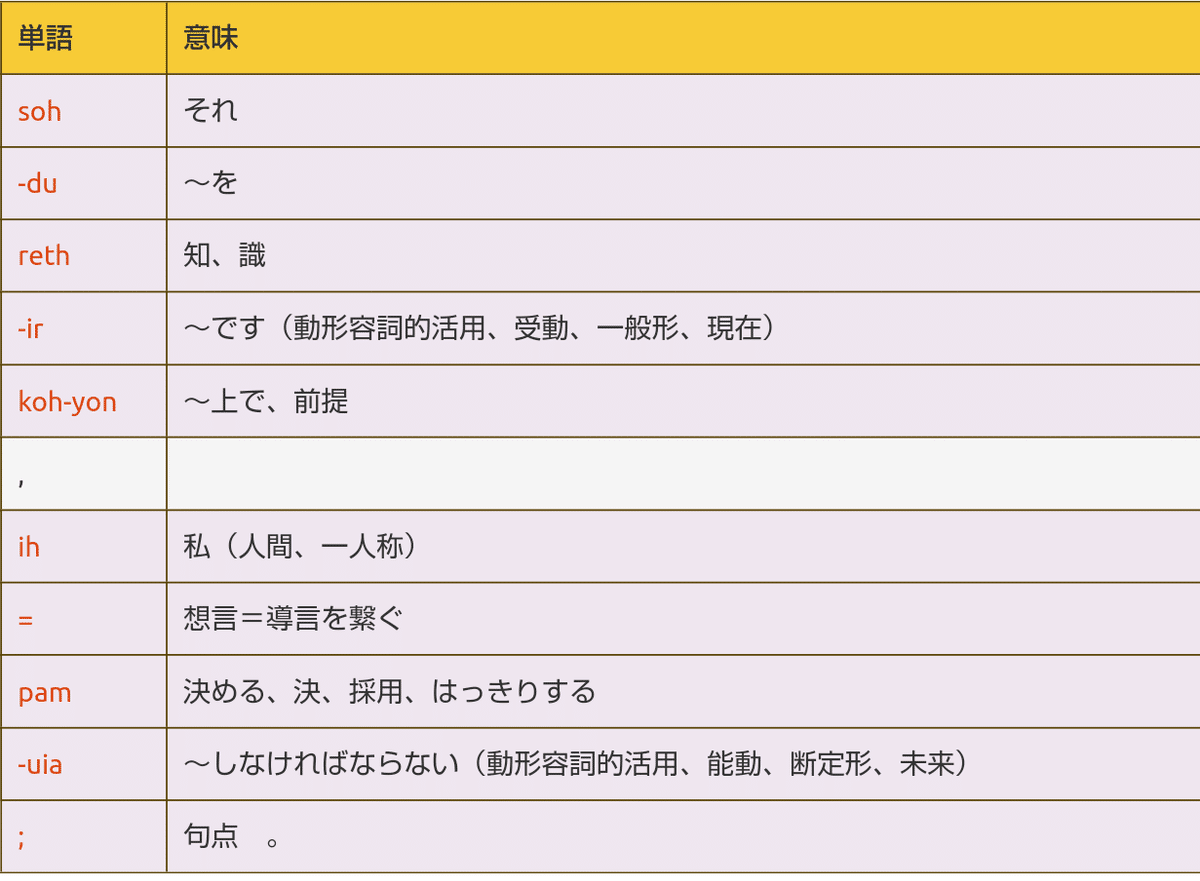

以下、 https://sc.pirocot.com/gmu01/ を参考に単語を組み立てて文章を成形する

内容自体率直だし、あまり自分の色を出したくないのでなるべく直訳気味(だけど受動態の解釈が難しい……)

意訳は各々の気持ちにおいてすればいいのではと思う

ahih yei chei, ah-ih-cyen-du kog var-i

私は良くなっていく、互いをよく見て

ahih rei-yah, ah-ih-cyen-du reth-i

私は通じ合う、互いを知って

ahih aru-yan ah-ih-cyen-du fao-i

私は結び合う、互いを想って

(私は結び合い互いを想う)

yah, jen i-ten-ne koo-ja cyon-uii

さあ、今ひとつの存在になれ

koh-ne tyoi-ne ih-iz-ne aa-fao rei-du reth-i, soh-nh yal euz fao-iz pau-fao-ir;

この場所の人々の優しい心を知る、

そして守るために想いがあり、祈られる

dag, soh-ne pau-fao=zwee-tes ih-iz-du tu-dai-ir;

だけどその祈りに時折人は傷つけられる

ih-ne fao-du ih nh ih-rei-yah-iyon, soh-nh iz nh ih-rei-yah-iyon;

私の想いを私と分かち合い、そして皆と分かち合う

i-syen-ih-ne iyon-du yal euz, ih-du beg-ih dui=ryuu-agu nh tao-ir;

大切なあなたを守るために、私を犠牲にすることも構わないと思わされる

dag, ih-eq soh-du ri-yan-rey-iur doh-ef ze-tao, soh-ne vie-gee reth-ir;

だけど、私がもしそうされればどれだけ辛いか、

その後に知らされる

soh-nh z-tes, ih-ne fuai-ro-fan-ne ih-du vari-wei-ir;

そして遂に、私の本当の私を暴かれる

ih=doh-ef, koh-ne noh-iar-ne iz-ny lym-fu-ir, dag beg-fao-ir;

私がどれだけこの星の皆に期待され、しかし恐れられているか

ih=doh-ef, koh-ne wa-fen-ny-ren was-ten-ne koo-ja-iz;

私がどれだけこの世界にとって異なる存在であるか

soh-du reth-ir koh-yon, ih=pam-uia;

それを知らされた上で私は決めなくてはいけない

soh, on-oi ih-ne nay-du rei-ihzu oz, koh-ne wa-fen-ne iz-du refu-i ro-fan;

※on-oi〜oz:たとえ〜でも

たとえ私の命を捧げてでもこの世界の皆を救うこと

zu-fao-tyoi-du dou-fie-i soh-nh, koh-ne wa-fen-ne ra-ciel-a u-ja-i ro-fan;

故郷を捨て、この世界の皇帝になること

soh-za-chei, koh-ne wa-fen-du beg-ih-iz soh-nh, zu-fao-tyoi-ny andi-din-i ro-fan;

あるいはこの世界を犠牲にし、故郷に帰ること

画像貼り付けの見た目やばすぎるな

以上