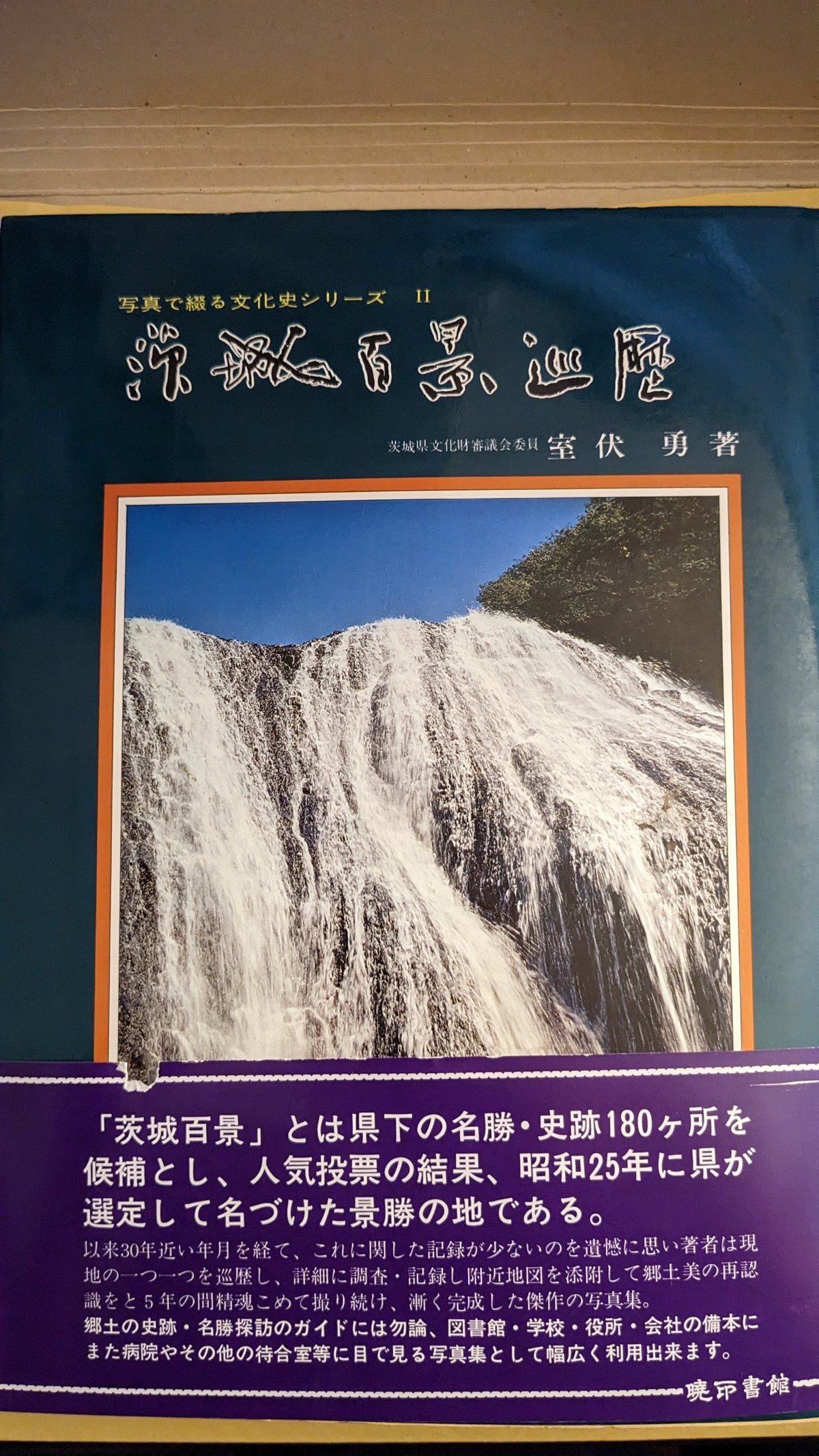

茨城百景の資料買うた『茨城百景巡礼 著:室伏勇 (1980)』

Web上で調べ物をしていたら茨城百景めぐりに続いて新しい茨城百景の資料を発見したので購入しました。

こちらは1980年発売で茨城百景めぐりは1956年発行なので24年後の巡礼記という事になります。アチィ~

巡礼に5年費やしたと書いているので執筆に費やした時間は謎ですが著者の室伏氏が実際に百景巡りをしていた時期は恐らく70年代の後半あたりだろうと思われます。

(※追記:大体当たってました笑→詳細)

茨城百景の主催は茨城県と茨城新聞なのですが著者の室伏氏は同新聞社の記者。そしてググったらなんと最終的に社長まで登り詰めていて2023年に88歳で亡くなられているそう・・・(訃報の記事)

自分がnoteに記事を書き始めたのは2024年からなんですが百景巡り自体は丁度2023年から行っているのでちょっと驚いたナ・・・

茨城新聞の人なので前書きで茨城百景の成り立ちや趣旨を詳しく述べています。

まとめるとまず各自治体の協力を得て候補地を県観光審議会に推薦(計180ヶ所もあった!)→人気投票(観光茨城百景県民人気投票)→県が実地調査でデータを集め審議し最終的に選定。

端的に言えば戦争終わったし観光誘致や!インバウンドや!レジャーや!を地元新聞で宣伝するイベントっていう感じですね。

前から戦後というよりも大正頃の観光地が多々あるな~と違和感は感じてましたがこういった事情だったわけですね。戦前からの名所を各地の地元民が推薦した、という性格が強いんでしょう。

更に読み進めて行くと夢の浮島編で資料によって各地名の表記が違う問題の原因がほぼ分かったというかそれ以上にヤバい問題が判明しました。

1966年に県の観光課が新しい一覧表を出していた事が判明。問い合わせが『意外』に多いって・・・一覧表がガバガバだからなのでは・・・。そして一覧表を見ていくと1966年版のほうは一部が修正されています。例として同一覧表における浮島の表記がこれ。

ほらほら夢の浮橋がちゃんと正式名称の夢の浮島に修正されて・・・

あれ・・・

表記どころか包含風景が足されてるんだが?

(1950年版には浮島淡水浴場は無かった)

更にはアプデが入っている所もあります。例として鹿島港の開発で景色が大幅に変わった『鹿島砂丘と神之池』の包含風景には選定当時には無かった筈の鹿行臨海工業地が追加されています。

ちなみにネット上で見れるWikiの茨城百景のページや県のHPで見れる一覧表は1950年版です。

これ地味にヤバないっすかw軽く検索した限りではWeb上では1966年版の一覧表は出てこないみたいなんだが・・・これから百景巡りする人がいるかどうかはわからないけど県の観光課に問い合わせるかこの本を買うかしないと巡礼不能という事に。

ちなみに1966年版もちゃんと見てみると誤字脱字だらけなのでこちらもダメな模様。1950年版と突き合わせて調べ物もしてかないとダメそう。

そしてまた気になる所が

若者の間で流行ってる!←郷土を知る運動はイマイチ調べてもわかりませんでしたが他にも色々と調べているともしかしてディスカバー・ジャパンという国鉄が1970年から始めたキャンペーンから派生した何かなのかな?と思いました。

それに加えて70年代は安・近・短の旅行が主流だったようです。というのも1964年の海外観光旅行自由化後に安いパッケージツアーでの海外旅行ブームがありその後オイルショックが起こりインフレキチィ~となって海外旅行ブームは終焉し近場に目を向けるようになったという流れがあったようです。そーいえば自分のお婆ちゃんも昔団体ツアーでパリに行った事があるとか言ってたしお爺ちゃんが昔働いていた会社はトップ営業マンへの賞品でハワイ旅行プレゼントがあったとか言ってたなぁ・・・

というか車好きの自分からするとケンメリスカイラインのマーケティングってもしかしてこういう文脈から来てるのか?と謎の気づきが(当時ケンメリは若いカップルが日本各地を旅する広告でマーケティングしていた)

自分の買った茨城百景めぐりも前の持ち主の名前住所や書き込みがあったんですがもしかしたらそういう時代に巡った人の所有物だったんだろうか・・・

とりあえず前書きを読み終わったら実際の『内容』です。

詳細に調査!記録!巡礼ガイド!等結構勇ましい事を書いてあるし主催した新聞社の人だから半公式ガイドブックみたいな感じなんかなーと期待してたんですが結構内容が薄い。

まず一景2ページ構成で描かれています。(文章自体は一景1ページ)簡単な説明文と現地の写真数枚、そして現地の地図という感じ。

しかし地図はかなりざっくりしていて石碑、各名所、包含風景の分かる所だけ表記という感じでうーん。

これなら写真は一切ないけどキッチリ説明がある茨城百景巡り(1956年)のほうがよりガイドとして有用そう。少なくともこの本だけでは包含風景含めすべてを巡るのは不可能です。

しかし良い点もあり

・茨城百景の趣旨・成り立ちがわかった。

茨城百景自体情報が少ない事と意外と茨城百景めぐりには趣旨が書かれていなかった事から何となく昔の観光名所百選なのかくらいの認識しかありませんでした。しかしこの本によって大分ヒントを貰えました。他の紙資料を発見するきっかけにもなり大変助かりました。それをまとめて書いたのがこれ→『結局茨城百景とはなんなのか』

・1966年版の一覧表が載ってる。

今の所自分が知る限りではこの一覧表が乗っている資料はこれだけです。1950年版の一覧表は誤字脱字がまぁまぁあるのですが1966年版がある事ですり合わせて推理できるようになりました。例えば桃浦などはこれが決定的な突破口になりました。

・著者が巡礼してた70年代当時の百景の様子が分かる。

70年代というのは国土の大幅な開発で日本の景色が大きく変わった重要な時期。航空写真を見ると70年代に入ったあたりからガラリと変わっているのがよくわかります。例えば水郷エリアの景などは60年代後半に水質悪化や霞ヶ浦の堤防化で観光地として致命的な打撃を受け室伏氏が巡礼する70年代頃は寂れた初期というまさに過渡期だった。

つまり室伏氏はほぼ選定当時の景色を見ていた茨城百景めぐり(1956年)の鈴木先生とは別世界を見ているわけです。景色が変わったり失われたりしている事の多い茨城百景においてはそういった過渡期の情報が書かれているこの本は貴重な資料と言えるでしょう。すなわちこの本の写真や文の当時情報は選定当時と現代のギャップを埋める触媒となりえます。

・文章がアホほど読みやすい。

流石新聞記者と言った感じでスラスラと読めます。一つの景に対して1ページしか文章が無いですが逆にそこに情報を詰めるために必要最低限の情報が分かりやすく端的にまとまっています。茨城百景めぐりの方は著者の鈴木センセが戦前の知識人なので言葉使いが少し現代と違う所があるのと堅苦しい感じで書かれていて少し読みにくいです。こちらの方はもう現代風で教科書のようです。

触媒になるというヤツですが贅沢を言えばこれの20年後あたりの2000年代前後の巡礼記があれば更にいいんですけどね~。

円高で海外旅行が身近になった事とバブル崩壊で2000年代前後からは地方の観光地はまた様変わりしてしまったという事が多いです。なのでそこらへんの時代の様子が分かるともっと深く知れるんだけどなーという感じ。

おまけ

室伏氏は自然環境の保護と未来の県土がどうなってるか気にしてますが40年後かつての百景の地の多くが少子高齢化、過疎化で管理者がいなくなり草ボーボーで自然に還りかけてる場所多数なのである意味自然環境の保全は最高レベルです(白目)

この本が書かれた時代はとにかく開発開発の時代であり当時の室伏氏には現代のこの人間が減る事で自然環境が保全される様はまるで想像がつかなかった事でしょう笑