茨城百景 夢の浮島(夢の浮橋?)

霞ヶ浦は日本で2番目に大きい湖。それだけ大きければ島とか無いの?と思いますがかつては存在しました。それが浮島。

茨城百景については→『結局茨城百景とは何なのか』

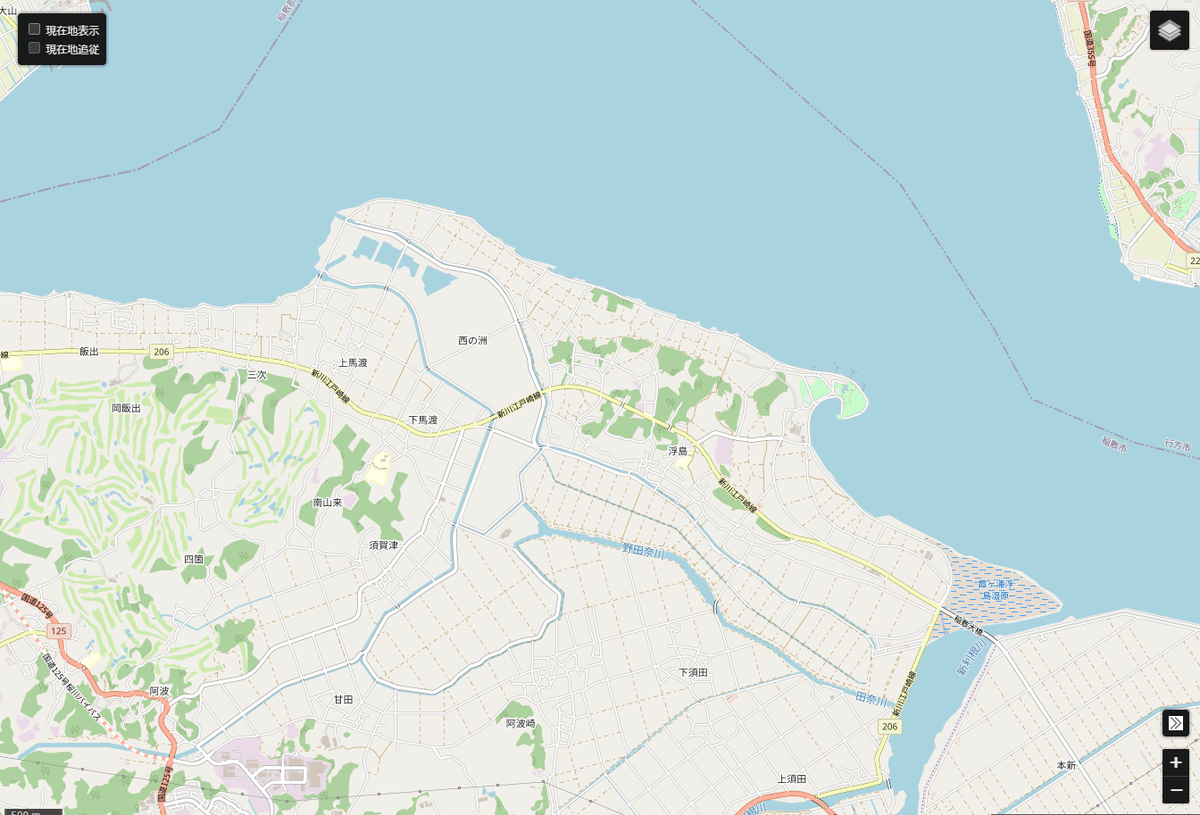

現在は干拓で地続きになっており島ではありません。

今でこそ茨城は魅力度ランキング最下位、何があるの?田んぼしかねーだろ、特産品はヤンキー・・・という最悪のイメージですがモータリゼーションまでは人々の行動範囲も狭く移動時間も今よりかかっていたので霞ヶ浦周辺は関東圏の人が泊りがけで来る水郷と呼ばれた一大レジャースポットだったようです。

↑これは茨城百景選定から8年後の記録映画です。同じく百景に選定されている牛堀や麻生も映ってますね。当時の浮島は12:02~出てきます。映画内で言及がありますが当時の霞ヶ浦は湖水浴場が栄え浮島の和田もその一つだったようです。

観光地としての繁栄は大正頃からで当時は完全に島だったので当然船で行く場所だった。

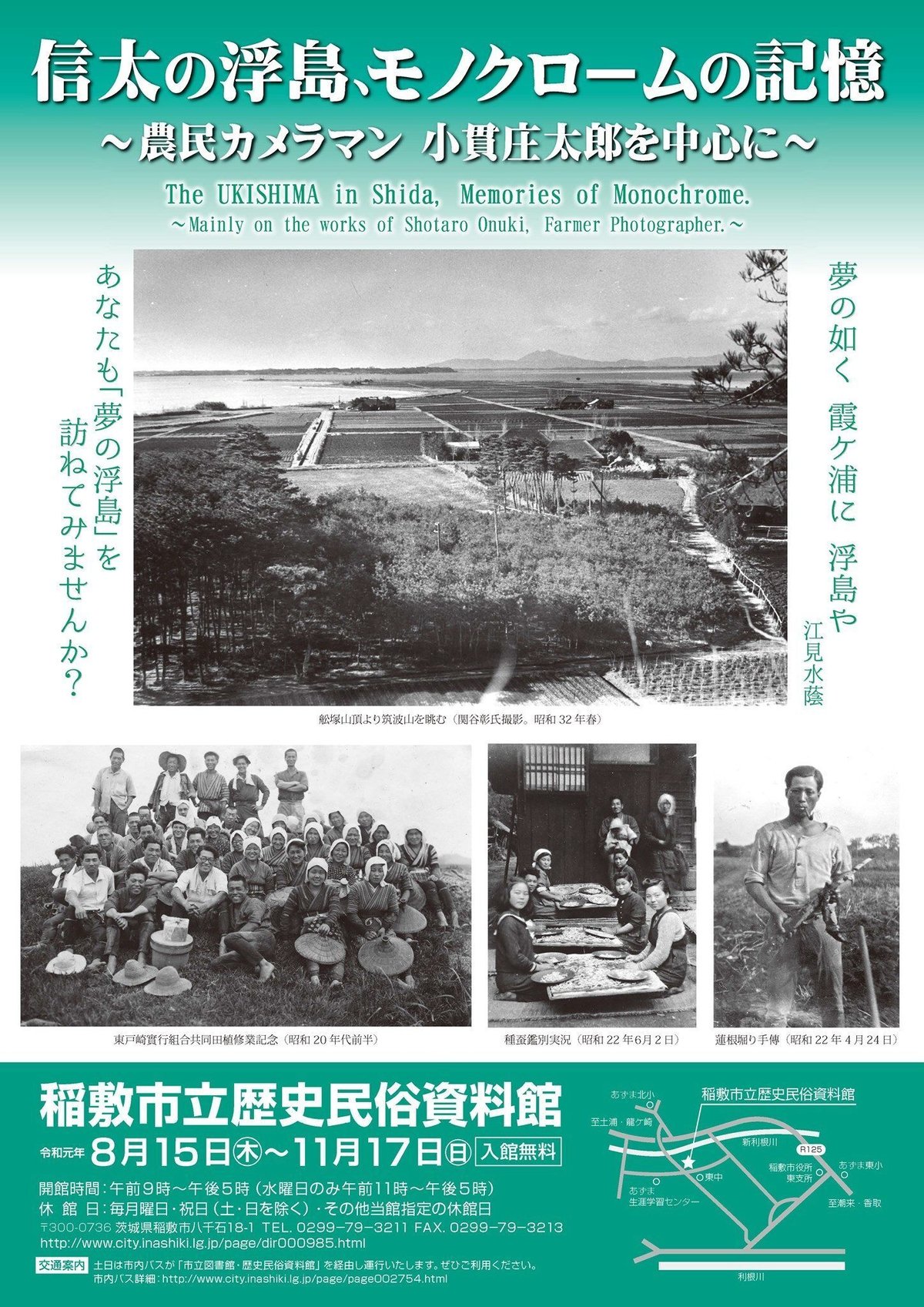

#稲敷市立歴史民俗資料館 で開催中の「信太の浮島、モノクロームの記憶」の写真展の中から湖岸の状況がわかるものを資料館より提供していただきました。#モク採り(田畑の肥料にした沈水植物)の写真は初めて見ました。浮島大根の元肥には欠かせなかったようです。(写真:稲敷市歴史民俗資料館提供) pic.twitter.com/mRe9f1qLKi

— 国土交通省 霞ヶ浦河川事務所 (@mlit_kasumi) October 7, 2019

茨城百景に選定された頃(選定は1950年)は既に南側は干拓され地続きになっていてもう島ではなかった訳ですがまだ当時はモータリゼーション前で多くの人は自家用車を持っていなかったため観光汽船で優雅に来るルートと土浦駅からのバスで来るというルートが主だったようです。

しかしほかの霞ヶ浦の湖水浴場も同じ運命を辿っていますが60年代末頃になると公害で水質が悪化したり、霞ヶ浦をぐるっと堤防で囲って砂浜が失われたりなどの環境の変化があり観光地として衰退、浮島行きの汽船の航路も69年には廃止され浮島のかつての景色は失われてしまいました。

悲しいなぁ・・・(諸行無常)

但し今現在の霞ヶ浦は水質も改善して臭くないしヨットや水上バイクでレジャーする人もいるくらいです。しかしかつてのようなカタチには戻っていない。

という具合に下調べの段階でエモくて興味深い郷土史だなぁとかヘラヘラしながら思ってましたがこの下調べを続ける内にこの百景もまた色々と面倒な謎解きがある事が判明。

まず百景の名前、茨城県のHPでは『夢の浮橋』になっています。またアーカイブ検索で閲覧した当時の茨城県報でも浮橋になってます。

が、現地の石碑は

ちょっと待てや笑笑笑

浮島じゃん?

更に言えば包含風景もよく見るとある1つが県のHPでは館姫、県報では舘跡になってます。この百景、媒体によって表記がブレる場合があるようです(白目)

石碑を作った業者が浮島に建てる石碑だからで浮橋を浮島と勘違いして掘ったのか?とか考えてましたが調査(ただのネットサーフィン)を続けてると昔の浮島の様子を記録した写真の期間限定展示が2019年にあったようで、その案内に

『夢の如く 霞ケ浦に 浮島や』

多分この一句が元ネタですかね?江見水蔭は明治~昭和初期頃の小説家で考古学も齧っていて土浦周辺の調査もしているので時系列的にもこれが元ネタっぽい。

夢の浮橋は源氏物語の夢浮橋くらいしか元ネタが思いつきません。恐らく資料を作成する担当者が夢の浮島という文字を見た瞬間夢浮橋の事が頭にあるから浮島を浮橋に空見して源氏物語の巻名にあやかったのかな?とか考えて浮橋と記入してしまったとかそんな感じでしょうか。知らんけど(関西人)

で包含風景の推測です。

①聖跡

浮島を東西に抜ける県道206号は何度か通った事がありますがそーいえば道中になんとか天皇行在所跡って標識出てたなーと思って調べたら景行天皇行在所跡っていうのがあるみたいです。これですわ。

ちなみに近年では珍しくGoogleマップに場所が登録されてない物件。

②館姫、舘跡(舘は館の異体字)

おいしばくぞ

問題の奴です。県のHPと当時の県報で表記が違います(半ギレ)

館姫は置いといて館跡と言えばまぁ城跡の事ですね。つまり浮島城跡の事。Web上で出てきた情報だと姫宮神社の少し北東側が主郭、台地全体が城の敷地だったが現在はほぼ全域が農地化。

追記:1966年版の百景一覧表においては『館跡』表記になっていました。そもそも館姫だと意味不明。

③藤原教長配所地

これはチョレッス。ググったら出てきますが西浜観音堂の事です。藤原教長が7年間の島流し生活をした場所の跡地にこのお堂を建てたらしいです。しかし場所はGoogleマップに載ってるんですがアクセスの仕方がイマイチわかりづれえ・・・

んでGoogleマップより詳細な地理院の地図で道を確認してようやく分かりました。

Googleマップには載ってない道がある。姫宮神社から繋がってると思いきや集落→レンコン畑経由が正しいみたい。

④姫宮神宮

『元亀、天正年間、この地に騒乱が起こり、浮島城主浮島弾正は佐竹氏との戦いに敗れて城も落城した。その時、弾正の姫であった小百合は湖に身を沈めて亡くなった。この姫の魂と弔うために建立されたのがこの姫宮神社であるという。』

という情報と

『島流しされた藤原道長が浮島の領主の娘(姫)と恋仲になったが結局道長が田舎が嫌だったのか都に帰るのを許されたらさっさと帰ってしまい悲しみのあまり入水して死んでしまったのでこの姫の魂と弔うために建立されたのがこの姫宮神社であるという。』

の2種類の情報が出てきます。ちなみに後に祭神は神功皇后になっている。

追記:資料『茨城百景めぐり』には後者の説が採用されていました。

⑤和田入江

和田岬のくびれの部分。今でも昔でも浮島の正にメインスポット。かつてこのあたりには砂浜、船着き場、バンガローや飲食関係の施設含む観光施設があった模様。現在は和田公園が整備されていてデイキャンプ場や各種運動場、チューリップ畑など色々あります。

70年代頃から霞ヶ浦の湖畔はすべて堤防化されて砂浜は一度消滅していたようですが今世紀に入ってから砂浜復活プロジェクトのようなものがあったらしくこの和田岬もその一つに選ばれ岬の北側の堤防の先に人工的に砂浜が作られた模様。

⑥雷棒

これ風景ですらなく物らしいです。ネット上で分かる情報だと縄文時代の石器だそう。ちなみに個人の所有物みたいなんですけど百景選定当時は展示でもしてたんすかねぇ~。なんか伝説の島に隠された伝説の宝物みたいでロマンあるわね。島でクエストこなしたら貰えてラスボス倒すのに使いそうです(?)

つまり包含風景を総合するとこんな所

とりあえず雷棒を除いて所在が判明したので現地にて各地を巡った後、稲敷市立歴史民俗資料館で雷棒&写真展で展示されていた写真が見れないか問合せというフィールドワークをする事に

石碑&包含風景巡り

まずは石碑。今回はGoogleマップにちゃんと載っているタイプ。浮島の南西の端に所在しています。

なぜここに石碑があるかというと昔から浮島の集落は島の南西側に集中していた事、昔はここの対岸の下馬渡から渡し船が出ていた事、その後の干拓で出来た南側の土地・・・ひいては外部と繋がる新旧の橋もこの南西の端に出来た事、つまり島の玄関口的な場所に置いたという形なのかと思われます。

①聖跡

まずここの入口前はストビューが無いので下見が出来ませんでした。ここに至る細道は最初のほうは舗装されているのですが途中から未舗装でした。本当にありがとうございました。

駐車できる路肩みたいのはなんとなくあるのでテキトーに停めて階段を昇っていく。

階段は全然管理されてない感じです。そのうち腐葉土に埋もれてただの獣道になりそう。虫も凄いし普通に冬来たほうが良かったなと思いつつ到達。

マジでこれだけです。丘の上ですが周りは木々で覆われ何も見えません。選定当時は戦後だし山剥げてて見晴できたんかな?まぁ単に歴史的な記念の場所として入れただけの可能性もありますが。

②館跡(館姫、舘跡) ④姫宮神社

姫宮神社がある高台全般が館跡=浮島城跡なわけですが姫宮神社以外の場所は基本的に畑になってました。姫宮神社の後に高台の他の場所を探索しましたがガチで無です。本当にただの農地です。よって②④はひとまとめにします。

ところで困ったのは駐車場所で姫宮神社の入り口手前に陣取っている公民館になんとなく空きスペースがあるのでB級スポットマニアの卍テク卍『ダッシュボードの上に携帯の電話番号を書いた紙を置く』を使っていきます。

こっちもあまり管理されていない感じです。ちなみに鳥居の手前にこの階段と別に丘の上の農地にアクセスするための道路があるのですがそっちからでも神社に行けるし勾配も緩やかで道が広くてきれいです。

着きました。あまり管理されてない様子。備えられてるお酒も古い・・・悲しいなぁ・・・

そしてピンク社。やっぱ姫を祭ってるからかわいい色なんですかね?(適当)

姫宮神社の北東に主郭だったとされてる場所がありますが謎の空き地というか荒地みたいになってました。無すぎて写真は撮り忘れました。

③藤原教長配所地

姫宮神社から近いので車を公民館に停めたままテクテク歩いて行ったのですが道中が知り合いしかいないような集落の一本道でクソ気まずいです。闇バイトとコロナが流行ってた時期はこういう所を歩いてるとよく声掛け運動されましたが何事もなく目的地に到着。道中のレンコン畑が綺麗。

写真だとあまり伝わりませんが入り口は雰囲気あります。ジブリみたい。

ここも殆ど管理されてなさそうです。ほぼ廃墟寸前でした。

お堂は見て明らかにわかる通りあくまで跡地に建てたモノなので後世のモノです。メインはこの大杉。島流しされた藤原教長が植えた物とされています。

⑤和田入江

和田岬が島のように見えて中々いい絵です。

で、例の人工砂浜がこれ。味気ない堤防よりずっといいですわな。

しかし肝心の入江側は砂浜が無く風情の無い堤防と船着き場があるだけの寂しい景色。

ここ和田公園はかなりちゃんと整備されていて広い駐車場もあるので包含風景の中では一番アクセスし易かったです。

⑥雷棒

これは分からないので稲敷市立歴史民俗資料館にて質問する事に。

資料調査編

「アッ…スイマセン2019年ノウキシマノシャシンテンノコトデ…ハイ…」

ありました。本にまとめていたようです。

時代も百景の時代ドンピシャで戦前~戦後あたりの写真です。当時の景色が見れます!特に全盛期の和田岬の写真はガチで感動しました。本当にタイムマシンで行ってみたくなった・・・

あと単なる写真集では無く写真の説明文として色々と百景選定前後の時代の浮島について書いてあります。

一応売り物である上、購入もしなかったのでネット上で既に公開されている写真以外をここに貼るのは憚られますがこの本を見て分かった事を羅列していきます。

・まず百景の名前は「夢の浮島」で「浮橋」は誤りです。

→夢の浮島は少なくとも当時の住人が自称していた愛称だったみたいです。追記:1966年版の百景一覧表においても『浮島』表記でした。

・浮島城跡含む姫宮神社、聖跡等の高台系と藤原教長配所地は選定当時の時代は草木が少なく見晴が良かった。

→選定当時あたりの姫宮神社・西浜観音堂の写真が載ってましたがやはり当時は戦後すぐなので里山に人の手が入っていて緑が少な目です。前者は入江の絶景が見れ、後者は里山に人の手が入っているので大杉がより目立っていました。というか最早現代のは過去のと比べると廃墟ですねコレ…

聖跡も同じく丘なので状況は同じだったと思われます。

(当時山に人の手が入っていた理由はWikipediaの里山のページを参照してください。)

・和田はちょっとしたリゾート地だった。

国土交通省のツイートでも一部写真が公開されてますが遠浅だったので遊覧船で乗り付けるための長い桟橋がありそこは遊覧船の運営会社が経営する水の家という施設に直結しており周りにはバンガローなどが立ち並んでいた。こういった事情もあり他の水郷レジャースポットの中でもお上品な場所扱いだったらしい。確かに当時の写真を見ると納得です。

全盛期は前途の通り大正頃~霞ヶ浦の水質汚濁が始まる1960年代後半あたりまで。

そして源氏物語の夢浮橋だけでなくこういった桟橋の情景も浮島と浮橋を勘違いさせる要因になったのかな?全然浮橋ではなく固定の桟橋ですが。

あとで浮島から家に帰って気づいたのですがネットでも『水郷観光汽船会社』や『さつき丸』『浮島 水の家』で調べると下調べの時点で出てこなかった情報が出てきました。ワード一つでソンナ・・・

他にも色々浮島の昔の写真が載った本はありましたがともかくこの本を見ればこの景の事は網羅できます。

そして雷棒の事ですが学芸員の方に色々とお聞きしました。聞いた内容を箇条書きでメモしたのが↓

・縄文時代の石器若しくは石剣。

・見た目は石の棒。チンコ バチのような形で先端に切れ込みがある。色は普通の石そのもの。

・個人の所有物。茨城百景を選考していた当時、所有者と村の助役が仲が良くその関係で個人が自宅に保管している物にも関わらず包含風景になった(百景は観光誘致と結びついている)

・見た目故かかつては安産祈願?子宝ご利益があるという尾ひれも付き所有者の家に見物に来る人が沢山いた。現在は所有者の希望で非公開。

・所有者はコロナ前の時点で90代の高齢者だったがコロナでの死を恐れコロナ渦を機に非公開化。

・質問に答えてくださった学芸員の方はコロナ前に現物を拝見した模様。見た目の話はその時の物。

・写真撮影も理由は不明だが所有者は拒否。ただ昔の写真はある可能性も。何かしらの観光パンフなどに載っている可能性があるかもしれないとの事。

・自宅から動かすと雷が落ちて火事になった伝承があり資料館等への展示も拒否している。

・約40年前の茨城国体の折(第29回大会の事?)現在の上皇陛下(当時皇太子)が浮島に訪問する際、当時和田公園にあった桜川村の民俗館にも来られるという話があり、雷棒を展示するかという話に発展したがやはり伝承の話を気にして展示せず。

・和田公園にあった同民俗館は後に火事で焼失。中にあった展示物も滅茶苦茶になり稲敷市の施設にはほぼ引き継がれていない模様。

あっ・・・ふーん・・・・

と、とりあえず雷棒は霞ヶ浦の伝説の島に隠された伝説の秘宝という事で

追記

資料『茨城百景めぐり』を入手したのでそこに書かれていた雷棒の追加情報を・・・

追記②

後に発見した1966年版の百景一覧表においては包含風景として浮島淡水浴場が新しく追加されていました。

浮島の湖水浴場はこれまでに分かっている情報だと和田岬にあったモノと小袖ケ浜のモノがありますがはたしてどれを指しているのかw まぁ今はどちらも無い事は確かですが。

でもせっかくなので後に発見した浮島の水泳場の写真資料を貼っておきます。

上側の写真はバンガローの形状的に小袖ヶ浜(和田岬の少し西側にある)のものかな・・・?(参考) 下は筑波山が見える方角からして和田岬の北側の浜かな?ちなみに現在の小袖ヶ浜は昔の優美な景色の名残は一切なく中々悲惨な事になっています。

また大正頃の絵葉書も発見。

この絵葉書は恐らく右後ろに見える陸地の形からして和田入江の写真かと思われます。

追記③

在りし日の桜川村の民俗館の姿。伝統的な民家を移築した物らしい。

この民俗館が所在していたのは和田公園近く、現在消防団の倉庫がある場所(なぜ笑うんだい?) 木製の門だけは現存。火事の詳しい時期は分かりませんでしたが97年にここに訪問している人の記録がネット上にあったので少なくとも稲敷市への合併の数年前まではあったらしい。

というかこの人の記録のおかげで木の門がヒントとなり場所を特定できました。

茨城百景 夢の浮島 ~完~

おまけ 妙岐ノ鼻

茨城百景ではハブられてますが浮島の名所の一つであるクソデカ湿地です。駐車場と展望台も整備されているので一見の価値アリ。バードウォッチングの名所だそうですヨ