結局茨城百景とは何なのか

今年の夏は常軌を逸した猛暑で昼間活動するのが危険すぎて百景巡りを一時中断してたんですがこれはその間に書いたモノです。

内容は資料『茨城百景巡礼』のレビュー記事をさらに深堀したものなので重複する箇所が多少あります。

まず自分が茨城百景を知ったきっかけは茨城のあちこちに茨城百景の石碑を見かけてなんだこれーと思い検索して調べたのが始まりです。

検索すると''茨城百景とは''という情報で一番上に出てくるのはまずWikipediaです。しかし肝心の情報はこれのみ。

まー何となく昔の茨城県の観光名所百選みたいなもんか・・・というのは分かりますが情報量があまりにも少ない。ざっくりしすぎていてコンテキストが不明で選定した目的とか趣旨とかはなんなんだとなります。

そもそも74年前のモノですから現代人からすると文脈が不明瞭なのも当然です。よってこういった情報を見つけていくのが大変なのは茨城百景の特徴でもあります。百景の一覧表には各景の名称しか無く写真や場所が完全に網羅されたオフィシャルのガイド的な資料も無い(今の所確認できない)ので一々調べ物をして深堀して謎解きしないと巡礼できません。まぁそれもまた茨城百景巡りの面白さの一つになりつつありますが笑

そして深堀していくと稲敷市のHPに詳しく書かれたページがあります。

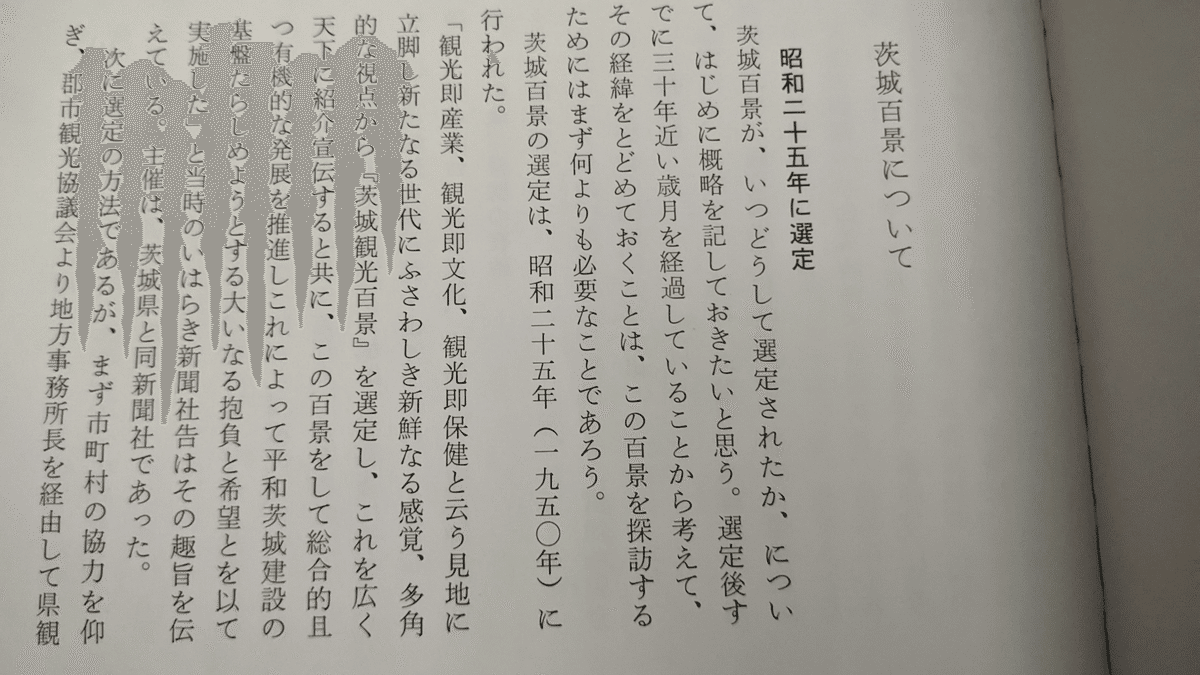

茨城百景とは、茨城県大百科事典(1981)によると本県の名勝・史跡の中から新しい観光名所として100か所を選定し、茨城県が指定した名所とあります。選定にあたっては県と茨城新聞社が主催し、郡市観光協議会より推薦のあった百景候補地180か所を対象に「いはらき」新聞紙上に発表し、県民より投票を求めて決定する方式をとりました。

ちなみに茨城県大百科事典の発行元はその茨城新聞社であり茨城百景の資料の一つ『茨城百景巡礼』の著者、室伏勇氏も同新聞社の記者でした。なので茨城百景巡礼にはこの百景の成り立ちや趣旨、選定方法がもう少し詳し目に書いてあります。

端的に言えば戦争が終わったので観光促進、宣伝のために地元新聞の紙面での投票イベントを通じて茨城の観光地百選を選ぼうという企画。

稲敷市のHPの説明では端折られてますが茨城百景巡礼によると投票の後に県が人員を派遣して現地調査をしてその後審議会にて議論して最終的に決定というプロセスもあったようです。

つまり、選定の順序は各自治体の協力を得て候補地(計180ヶ所)を県観光審議会に推薦→同新聞の紙面にて告知、人気投票(観光茨城百景県民人気投票)→県が実際に実地調査でデータ集め→それらの情報を元に茨城県観光審議会による審議にて最終的に選定。

という感じ。

で平和建設云々のために観光促進する必要があるから百景選定したんだワ・・・だけで趣旨の説明が終わっていて説明不足感が否めませんが(笑) ちゃんと調べ物をして茨城百景巡礼でも説明されていない文脈を考察してみました。

まずは時系列順に順を追って説明していきます。

まず時は遡り戦前の1935年に茨城四十五景というものが選定されています。これは茨城新聞社の創刊45周年の記念事業のひとつとして行なわれたものです。

これもまた同じく投票を通して選定するイベントだった模様。

昭和10年、創刊四十五周年を迎えた本社は、これを記念し、積極的な紙面改革と事業を展開する。

紙面改革は「県特産品市況報道」「読者への紙面解放」「相談欄新設」「家庭欄などの拡充」―の四本柱。記念事業は「茨城四十五景」の県民投票。

「茨城四十五景」の県民投票は、県内の景勝地を発掘、広く県内外に紹介しようという観光企画。県内では初めての県民公募の景勝地選定事業となった。

東京は官製はがきか本誌刷込みの投票用紙で、社告を掲げた7月21日の翌日から投票用紙が、本社、支局に届けられた。この投票用紙獲得をめぐって、広告を出して寄贈を訴える熱狂的な候補地まで登場。連日、誌面で獲得結果が掲載され、県民のボルテージは上がる一方だった。

募集締め切りの8月31日までに寄せられた投票数は2,360,014票。本社発行の投票用紙にして高さ238.4メートル。はがきに換算して715メートルに匹敵し、県民の関心の高さを裏付けた。

候補地は154か所と広範囲なものになったが、トップは東茨城郡常北町の小松寺で167,014票を獲得。二位は行方郡玉造町の桃浦、三位は笠間市の佐白山だった。45位は久慈郡里美村の天竜院渓谷。51位だった日立市の相田海岸が、取扱上の誤りで5000標ほど本社に届いていないことが判明し、準45位に認められるといったおまけもついた。

「茨城四十五景」が決定すると、本社は四十五景の観光写真も県民に募集。その結果、第一部・引伸の部に水戸市、戸島寛氏の「相田海岸」、第二部・密着の部に中里村(現日立市)、関右馬允氏の「花園山の瀧」がそれぞれ一等に入賞した。

また、四十五景入選地には茨城工芸会会員で、東京日本橋三越本店前のライオン象で名高い磯崎美亜氏製作のレリーフを贈呈。各景勝地でも、記念碑や案内標示を建てて、観光開発に役立てる動きが見られた。

元より茨城は何故か○○景がやたらと多く県内のなんちゃら八景だけで52種類(!)あるらしいのでこれもその一つなのかなと思ったんですがどーや社ら四十五景より少し前に選定方法や主催者が非常に似通った日本八景、日本二十五勝、日本百景があるのでこれが元ネタなんじゃないかなーと思います。

というのもこれらは現在の毎日新聞が1927年に選定したもので新聞社が投票イベントを通じて選定するというやり方が同じです。

当時これは日本全国に結構な反響を呼んだらしく茨城新聞社もその宣伝効果を見てせっかくだしウチも記念事業として45周年にかこつけて四十五景にして地元版をやるかーみたいなノリだったのでは?

元ネタの日本八景は選考に漏れた景で日本二十五勝や日本百景を作ったようなので同じく大盛況だった四十五景も選考に漏れた分を追加して新たな〇〇選や○○景を作りたいと思うのは自然。恐らく戦前の時点で茨城百景を作ろうという考えはあったのかと思います。

がしかし

茨城四十五景の選定の2年後にすぐ日中戦争が始まり日本は戦時体制に入ります。選定の直後に観光だのなんだの言っていられる雰囲気ではなくなったのは想像に難くありません。

これは完全にタイミングが悪いです。日本百景が話題をさらっていた時期は戦前日本の平和な安定期だった大正が終わり昭和に入ったばかりの頃かつ世界恐慌の直前あたりです。(というか第一次世界大戦後から世界恐慌までの期間も教科書的には不景気だったという事になってますがナントカ百景をやったり意外と呑気なもんで結構余裕な雰囲気で少し驚いた)

大正期というのは日露戦争が終わり平和になり第一次世界大戦の特需を得て格差の拡大はありつつも経済は成長し文化が豊かだった時期です。

しかし昭和に入りちょっとすると世界恐慌が起こりそこから一気に経済だけでなく政治情勢が悪化します。その後は誰もが知ってる通りです。

茨城四十五景選定は最早暗黒期直前の時期どころか選定の3年前には五・一五事件が起きてますし暗黒期に片足突っ込んだ時期にやってます(笑)

しかし意外と日中戦争に突入するまではこういったイベントをやる余裕があったようです。これは歴史の教科書からは分からなかった空気感ですね。

そして終戦後の1948年に『平和茨城建設計画』という物が出てきます。

資料『日立市 十王町史』によるとこの計画は戦争で傷ついた茨城の復興計画でそれに茨城新聞社が賛同しその一環として「観光茨城百景」構想が立案された・・・との事。

1949年12月15日に準備会が開かれ、翌年3月末までに選定するというかなりハイペースな計画だったらしい。最終的には少し伸び1950年の4月21日に決定された百景一覧が紙面に掲載されたもののそれでもかなり早く、やはり四十五景という前例があったからこそ戦後の混乱期にも関わらずハイペースでこういったイベントを実行できたのかな~と思います。

ちなみにこの計画には記録映画があるんですがそこには資料『茨城百景めぐり』を生み出した日立多賀工場が登場。なんとなく工場新聞で百景巡りの連載記事を開始した理由が垣間見えます。

そして茨城百景の景は大正期の観光名所、大正期からの観光名所というモノが非常に多いです。

例として戦時中に営業終了している観光スポットであるにも関わらず包含風景入りしている鹿島砂丘と神之池の包含風景『軽野サンドスキー』があります。これだけだと選定の時期が戦後すぐだからじゃないか?となってしまいますが水の里安中の包含風景『大山弁天の鼻』なんかは戦時中に海軍基地が建設され弁天は別の場所に移転していますが弁天の鼻の名で包含風景入りをしています。こういった所から復興、戦前の平和な安定期の頃に戻ろうという当時の人達の考えが見える気がします。

よく考えてみてほしいんですが終戦直後の当時の人々はインフラ開発やモータリゼーションで大きく変わった現在の日本の姿は当然想像も出来なかったわけで元の平和な状態=大正頃という認識になるわけです。とりあえずはその状態を理想とし、その姿を目指して『復興』という考えだったと思うんですよ。

現代で言えばコロナ渦で人が来なくなった観光地に全国旅行支援でまた観光客を呼び込んだあのノリと言えば分かりやすいでしょうか。

ここまで来ると平和建設云々で観光促進をし始めた理由が見えてきて、

四十五景選定直後にすぐ情勢悪化&戦時体制入りで観光促進イベントが台無し、当然景を増やした続編もとん挫→戦後の復興事業に戦前の平和な時期に行っていた観光促進イベントの続編が趣旨としても合うしよし来たとばかりに百景を企画として持ち込んだ・・・という流れかと思われます。

結局、諸事情で軽野サンドスキーや弁天鼻など元の姿に戻らなかった例も多々ありますが営業を再開してモータリゼーションまでは大正期と同じような状態に戻った行楽地は百景の中には結構あります。(霞ヶ浦の湖水浴場なんかは典型的)

これまでの情報と茨城百景巡礼に書かれている事を整理すると

・主催は茨城県と茨城新聞社。

・選定の順序は各自治体の協力を得て候補地(計180ヶ所)を県観光審議会に推薦→同新聞の紙面にて告知、人気投票(観光茨城百景県民人気投票)→県が実際に実地調査でデータ集め→それらの情報を元に茨城県観光審議会による審議にて最終的に選定。

・恐らく1935年の茨城四十五景の続編若しくは進化版である事。

・恐らく投票を通じて観光地を選び広く宣伝するイベントの元ネタは毎日新聞主催の日本八景である事。

・戦後の観光地というより戦前の観光地という性格が強い事。

・茨城百景の準備会が1949年12月15日、最終的に紙面で百景一覧が発表されたのが翌年4月19日、県報での公示は同年5月10日。

個人的な意見ですが県の事業に乗っかったという事情もあって公式に県によって告示されている上、歴史的背景の壮大さを考えても茨城県内に数ある○○景や○○選の中では最も奥が深く権威のあるモノではないでしょうか。というか百景と言いながら多数の包含風景があり景は膨大でほぼ全ての茨城の名所を抑えているので最早県内の○○景○○選の集大成のようなモノと言えるでしょう(少し内容は古いが)

終わりに

この茨城百景、観光地としては戦前に最盛期を迎え戦中には戦争の影に隠れ戦後に再び復興し高度経済成長期の中で廃れていった物が殆どです。よって長い時の流れの中で景色が大幅に変化しているので巡礼のためにかなりの調べ物をしないといけない場合がしばしばあり、過去を追う内にタイムスリップしているような奇妙な感覚を味わえます。

元々自分は趣味としてB級スポット巡りをしていたのですが百景巡りはB級スポット巡りと同じく背景や文脈を調べ時には考察し現地にフィールドワークしに行くという事が同じですからここまで巡礼に夢中になったのかもしれません。ちなみにですがここまでやるなら記録に残さないのも損だなぁと思ってNote上に記事を残しています。マイナーなモノなので見る人は少ないでしょうけどこれから巡礼しようという変わった人がいて自分の記録がどこかで役に立てば幸いです。