夏の東大実戦・オープンの返却を踏まえて、どう戦略を立てるか

夏の東大実戦やオープンが返却される時期になりました。内容が良かった方も、全然ダメだったという方もいるでしょう。ただ、いずれにせよ、この模試の結果を受けて、次に自分が何をすればいいのかよくわからない、どういう自己分析をして、どういう戦略をすればよいかが不透明だという方は、成績の良し悪しにかぎらず多いのではないでしょうか。

そこで、大昔(2017年合格)にはなりますが、私の受験生時代の夏の東大実戦・オープンの成績と、その受け止め方、そこからどのような戦略を立てたのかを振り返ってみます。

結論としては夏の東大実戦はD判定、東大オープンはC判定と振るわなかったのですが、秋では東大実戦はB判定、東大オープンはA判定で冊子掲載を果たすことができ、東大文IIIに現役合格することができました。

時間が経っていますが、模試の捉え方と軌道修正の方法については、今も昔も変わらないところだと思いますので、ぜひ参考にしてください。特に、各科目の、大問ごとの得点状況も分析していますので、この記事をベースとして、それぞれ自分の成績表を分析してみることを強くおすすめします。

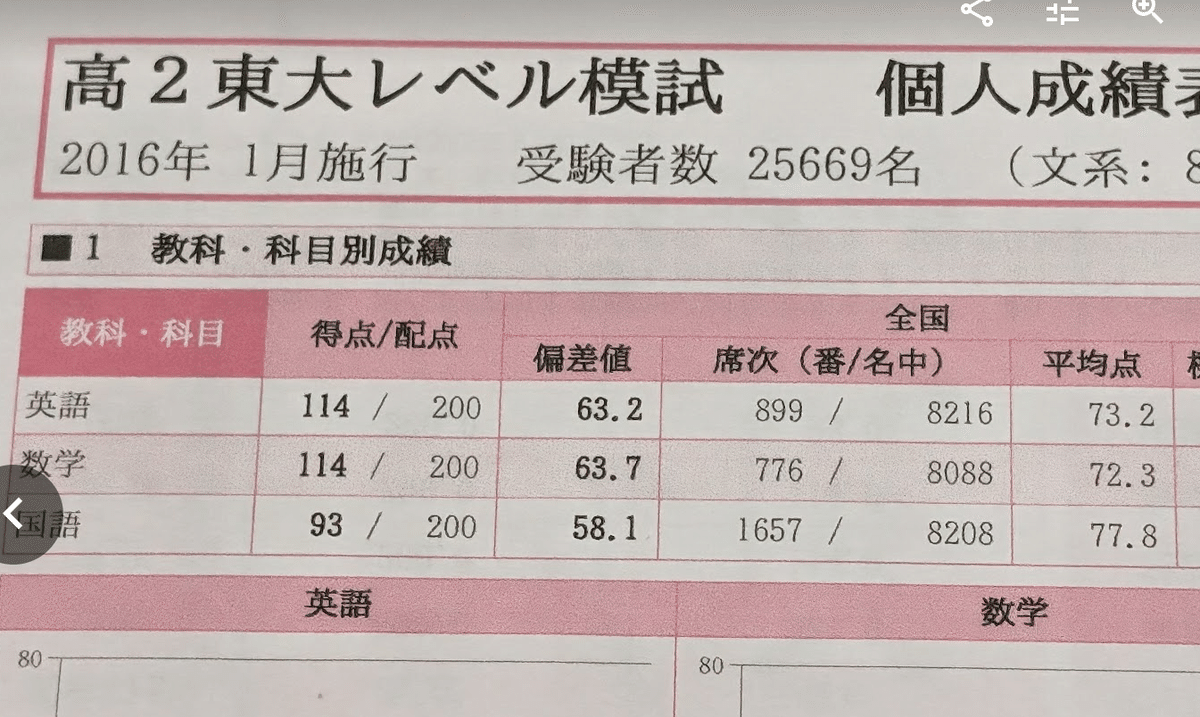

それではさっそく本題へ入っていこうと思いますが、東大模試に至るまでの、大体の成績を参考までにあげておきます。

・東大模試に至るまで

高2の夏休み辺りから受験を意識した勉強を開始、英語と数学に特に注力し、高2の終わりの東大レベル模試では、B判定が出ました。

高3でも比較的順調に進み、小学生の頃から社会科目に自信があったこともあり、地歴二科目は、地理を高2のうちに独学で完成、世界史も独習して先取りしていたので、現役生でありがちな、社会科目が足を引っ張るということもなく、ある程度納得のいく成績がとれました。高3の駿台全国模試では、数学はふるわなかったものの、その他では充分の内容で、A判定を取ることができました。

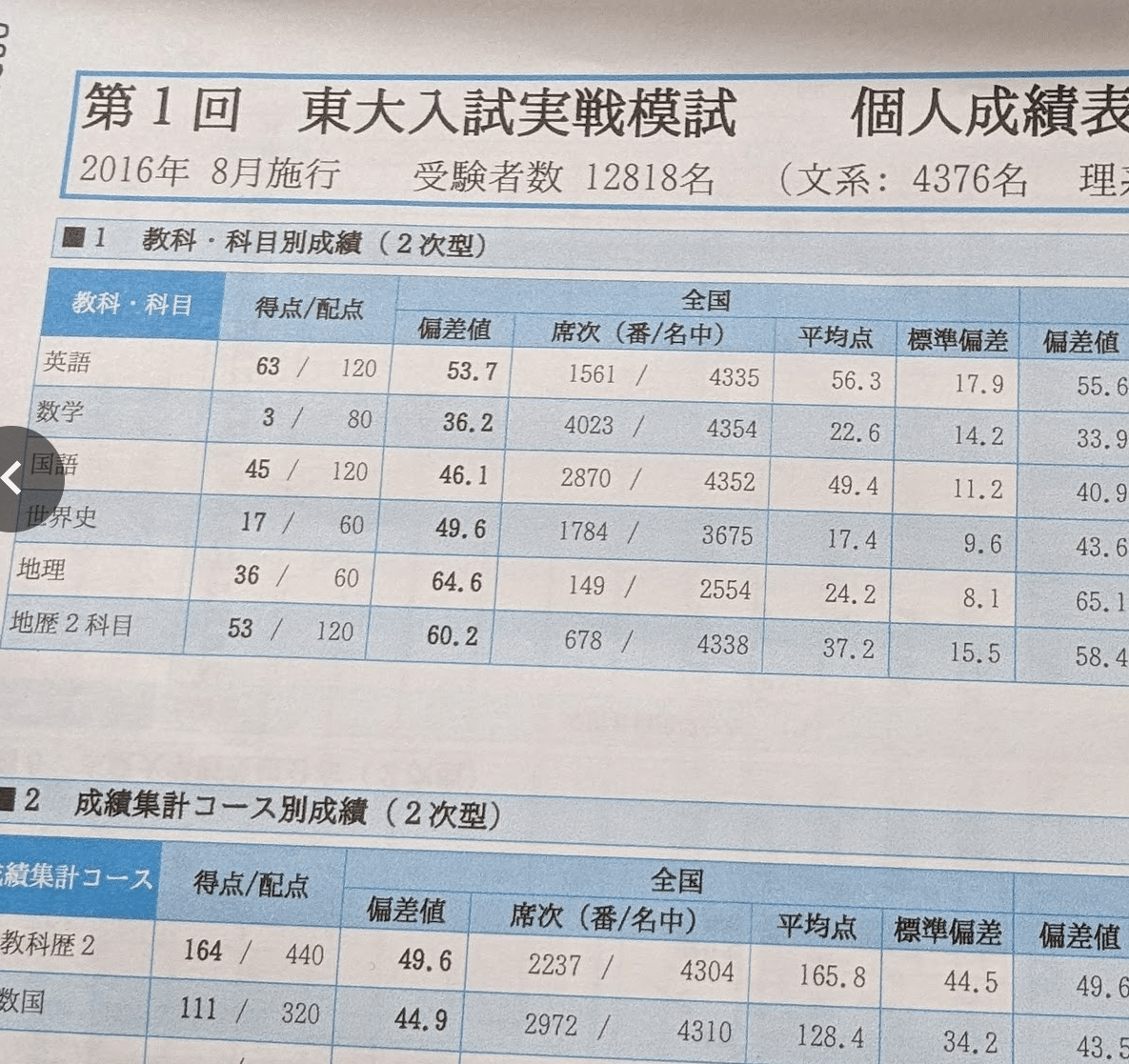

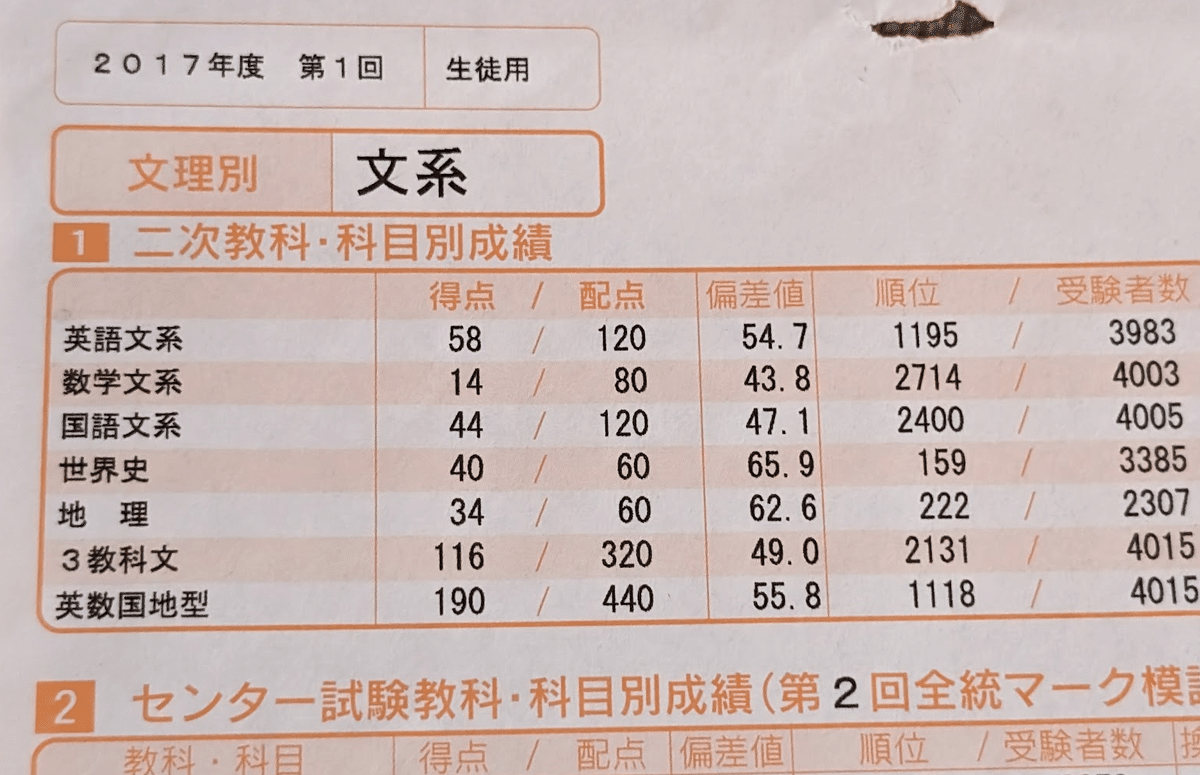

夏の東大実戦・東大オープン

他の模試、たとえば駿台全国などでA判定やB判定をコンスタントにマークしていても、東大形式の夏模試では、全然通用しないということがあり得ますが、その典型例といえる成績表でしょうか。個別的にざっと見ていきます。

英語・・・実戦・オープンともに偏差値53~4。国数英のなかでは英語が一番得意という意識があったので、なんとか踏みとどまった感じ

数学・・・全く歯が立たず。東大模試の厳しさをはっきりと感じさせられた。

国語・・・こちらも初めて偏差値40台を記録。内訳のところで詳述するが、古文漢文は耐えたものの、現代文が今一つだった。

世界史・・・オープンではまさかの40/60点を記録したが、実戦は偏差値49。まだまだ通史の網羅には程遠かったので、前者では上振れ、後者では下振れを引いたイメージ。

地理・・・看板科目。実戦・オープンともに、唯一手ごたえを感じる科目で、結果も充分だと思った。

→国語と数学はすべて偏差値30~40台となってしまったので、ここの対策が急務。英語はもう少し形式慣れをすればなんとかなりそう。世界史はやや不安定だが、抜けを補強すればよさそう。地理はこのままで問題なし。

模試の結果を踏まえて個別的にやったこと

【英語】

私は英語において、自由英作文×2(現在は和文英訳×1と自由英作文×1)とリスニングを得点源とする作戦を採っていました。駿台模試の自由英作は振るわなかったものの、それ以外はまずまずだったので納得していました。

大問1の要約/並べ替えと5の長文はあまり対策していなかったので、多少奮わなくても仕方なしと考えました。大問4に関しては、4Aの文法を捨て問(全く解かずに、5問同じ記号をマークする)としていたので、そこでの変動が大きく、4Bの和訳はまずまずだったと記憶しています。

方針としては

①自由英作文とリスニングは引き続き強化。結果としては秋オープンでは自由英作文 21/22点、リスニング28/30点を獲得できました。自由英作文に関しては以下の記事に詳述していますので、ぜひ参考にしてください。

②要約/並べ替えは重点的に対策。

要約は『英文要旨要約問題の解法』(駿台文庫)で解法を身に着け、『東京大学英語 (5) 要約』(河合塾出版)で演習を積みました。

ただし、現在(2024/9/20)時点で後者は売り切れとなっているので、代替案としては『東大の英語 要約問題 UNLIMITED』(教学社)という参考書がオススメです。私の受験生時代にはなかった本(2021初版)ですが、東大英語過去問の要約問題が初出となった1960年以来、64年ぶんすべて掲載されている(!)というもので、使い方としては、直近のものは残しておいて、1960~90年代のもの(全体的に見れば、近年より平易)を演習としてひたすら解いていくイメージでしょう。

並べ替えは『東京大学英語 (3) 段落整序』を使いましたが、こちらも現在は品切れ。しかし他大でもあまり出ない形式のため、代替となる問題集や参考書に乏しいというのが難点です。現状だと、古めの過去問を入手して、演習するくらいでしょうか。

③和文英訳と長文はそこそこに。

特に長文の物語文は、日本語で物語を読んだ蓄積なども影響してくるので、東大文系国語第4問の随筆のように、微妙に対策しづらい側面があります。私は大学に入るまで、全くと言っていいほど物語・小説を読んでこなかったので、苦手意識があり、『東京大学英語 (2) 物語・小説文』をやった以外はあまり対策はしませんでした。

開示は79/120点でした。ちなみに捨て問の4Aの記号は不運にも?全部外したため、惜しくも80点台には届きませんでした。

【数学】

表を載せるまでもなく全然できていません。完全に苦手意識が出来てしまいましたが、今振り返れば、高2末~高3夏までまったく的を外した勉強法を採っていたせいだと思います。半年強の方針ミスは痛く、結局秋模試でもなんとか偏差値40台後半にはつけたものの、結果としては実戦・オープンともに0完、4回の東大模試すべてで0完、最高点は秋オープンの24/80点という状況で本番を迎えました。

本番はなんとか1完でき、開示は44/80点でした。この年の数学は超易化で、合格者平均が50点なので44点は低い部類でしたが、なんとか救いでした。

高2~合格に至る数学の学習の経緯は以下の記事に細かく書いてあります。読んでいただけると幸いです。

【国語】

国語は、今までは苦にしていなかった科目だけに、東大模試での苦戦は予想外でした。内訳をみても、得意だった現代文がふるわず(特に大問4は大苦戦)、反対に苦手意識を持っていた古文漢文でそこそこ戦えているというのが意外でした。

この模試を受けての方針としては、古文・漢文を伸ばし、現代文は第一問に照準を当てて対策することにしました。

夏模試返却以降は、『得点奪取』シリーズの現代文・古文・漢文を秋模試までにすべてこなしました。

秋の東大実戦・オープンではまずまずの成績で、オープンは64/120点でした。

相変わらず第4問の随筆は苦手でしたが、先述の東大英語第5問同様、学力だけでなく文学系統の読書量が反映される設問であり、その手の読書をまったくしていなかった私には解けないものとして割り切り、特に対策はしなかったため、本番まで苦手なままでした。

本番は古文で苦手とする源氏物語が出たためあまり解けず、開示は61/120点でした。

【世界史】

国語数学の補強に回ったため、あまり時間がとれなくなりました。

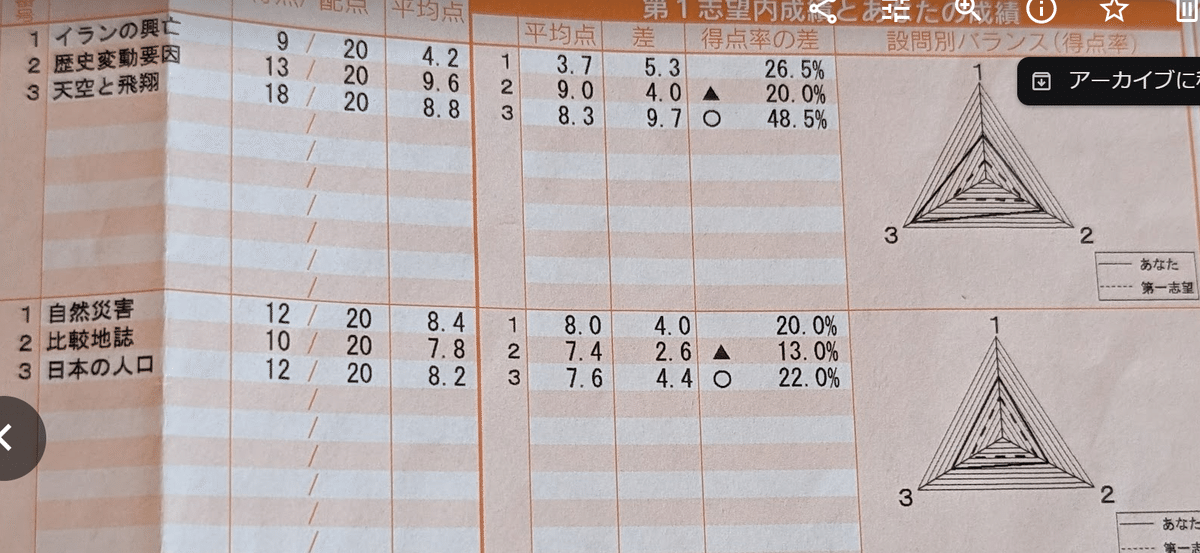

また、歴史系は若さを活かした機械的な暗記の物量作戦だと思っていたので、第3問の短答が得意だった反面、世界史の見取り図的な、俯瞰的な視点や流れといったものを完全に軽視していたため第2問は苦手でした。秋模試でもそこそこ、センターでは95/100点だったものの、本番は大論述で苦手とする古代史が出てしまい、第3問の短答以外は惨憺たる有様。開示は30/60点でした。

世界史惨敗反省記はこちらに書いています。反面教師にしてみてください。

【地理】

4回の東大模試を通じて常に偏差値62〜64のあたりにいたので、特に新しいことはせず、過去問演習も早めに始めた(高2の終わり頃から解いてた記憶があります)ために解く問題がなくなり、北大や京大の過去問を解くくらいでした。本番は世界史のあおりを食って時間が足りず、感触としては悪くはないものの、もう少しできたよな、という出来でした。開示は43/60点でした。

【まとめ】

ここまで見て来たように、東大実戦・オープンが返却されたら、個別的に科目、設問の得点を分析していくことが大切です。

そのうえで、ある程度得意な設問(私の場合だと英語のリスニング・自由英作文や、国語の古文漢文など)が見つかれば、そこを伸ばしていくことが、飛躍につながるかもしれません。具体的な得意の定義としては、実戦の設問ごとの偏差値で54~くらい、オープンの得点率で+16%~くらいを目安にするとよいと思います。

一方の苦手分野に関しては、ちょっと早い気もしますが、時間を投入して伸ばすべきか、ある程度捨て気味で受け流すかの判断をしてもよいと思います。

私の場合だと、英語の第1問は出来・不出来の差が大きいものの、時間を投入すれば安定すると考え、対策しましたが、英語第5問や国語第4問など、文学的センスの問われる設問は、私にはセンスも読書経験も皆無なため、捨て問と割り切りました。

模試を受けて、秋以降、できなかった設問のすべてを真面目に対策しようとするとするのはありがちですが、すべて中途半端の共倒れになるおそれがあるので、オススメできません。

今回の記事は以上になります。夏の東大実戦やオープンの結果が返って来たけれど、どう受け止めていいかわからない受験生の方に、だいたいこんな感じ、というのがお伝えできれば幸いです。