ぞんびのリミテッド大考察『霊気走破』序文

みなさんこんばんは、ぞんびです

年も明けまして、いよいよ次のエキスパンションの発売が迫ってきました。

2年前に最初の情報が公開されてから、そのあまりに今までのMtGとは異質のテーマとイメージにより筆者が個人的にすごい注目していたセット「霊気走破」の襲来ですね。

機械兵団以降、新次元や様相が大きく変わった次元を転々としている感じでしたが、その中でも最も環境が目立つセットでしょう。既存のアモンケット、カラデシュ、そしてほぼ名前だけが存在していたムラガンダをそれぞれ再構成したうえで、その3つの次元をレースで踏破しようというセットですね。

アモンケットとカラデシュは戦争の影響が大きく、カラデシュはアヴィシュカーとと名前を変えることにもなりました。ムラガンダも「原始的な次元」という情報のみがありその次元由来のカードも極めて少なくよくわからない状態が続いていました。そのような次元にスポットライトを当てつつ、レースというテーマでどのように統一感を持たせるんだろうと非常に期待していたセットですね。

セット全体としては「10チームが3次元をまたにかけたレース」であることをかなり前面に押し出していますね。いつも以上に10種のアーキタイプが特徴立っているように思いますし、またそれに加えて「3つの次元らしい効果」群も並列して存在していて情報量が多いともいえます。

この記事ではいつも通り全体の能力や特徴や気づいたこと、そのそれぞれの分析や考察をしていこうと思います。この記事シリーズの目的である、『環境分析』をする際のとっかかりを可能な限り並べようということですね。

序文はここ

カード個別評価白編はこちら

カード個別評価青編はこちら

カード個別評価黒編はこちら

カード個別評価赤編はこちら

カード個別評価緑編はこちら

カード個別評価多色+その他編はこちら

前提事項

以下、この記事シリーズの前提やテーマとなる部分となります。

・MTGAでのプレミアドラフトを前提としています。

・BO1、対人ドラフトとなるためBO3やクイックドラフトとはいくつか話が変わります。

・実際に今回のドラフトが始まる前にカードリストやギミックと向き合い『こうなるだろう』『これらはどうだろうか』と予測交じりの考察をしていきます。

・この記事での用語として以下を使っています

専門性:カードの強さが、特定のギミックに強く依存しており、そのギミックを強く補強していること。そのギミックに関わるカードを多くとレア取るほど強くなったり逆に単独で存在していても弱いことなどを示す時等に使用。

越境性:カードが複数のギミック/アーキタイプを跨ってサポートしていること。これが高いほど、『どのようなアーキタイプやデッキを目指していても採用しやすいカード』と言え特にピックの序盤に取りやすく、取っても後続の選択肢が狭くなりづらいです。

鍵と錠前:ギミックやアーキタイプのテーマなどで「何かにより誘発/強化されるカード」を錠前、その条件を満たすためのカードを鍵と呼んでいます。サポートされる側とする側という感覚にも近いですね

・この記事をまず『序文』として、環境全体の分析やギミックの振り返りなどをしていきます。その後、各色のカード評価を個別に行っていきます。環境全体観や各ギミックの影響を先に把握し、存在するアーキタイプなどのイメージを固めないと正確なカード評価につながらないからですね。

1:霊気走破の全体観

霊気走破は「レース」をモチーフにしたセットであることは間違いないんですが、しかしそれを統一したテーマによって行っているとはいいがたい次元かなと思います。ダスクモーンが「恐怖」をテーマにエンチャントや「急に脅威が出てくる」要素でまとめられていると分析しましたが、そのくらいの大きなテーマが無いように感じるということですね。

その理由は恐らく、最初にも軽く触れたように「10種のチーム」「3つの次元」という要素が並列で入っていることにより、ある種”詰め込み過ぎ”の状態になっているためでしょう。入れる要素の種類が増えれば、そりゃぁ統一感は減らざるを得ませんね。

しかしその中でテーマを見つけると『競争』と『機械』と言えるでしょう。

機械はある程度分かりやすいですね。各チームにその象徴となる2色の機体がとりあえず10個用意されていますし、それ以外にも普段のセットより明確に多いです。機体では無いアーティファクトもある程度増えています。

しかしこれにはちょっとした罠があります。機体/アーティファクトが多い色が露骨に偏っていますね。後で気づきで触れる部分でもあるんですが、アーティファクト活用をする予定の白には15枚、ついで青に12枚で黒に11枚と多くある一方で赤にはたった5枚、緑も4枚と大きく偏っています。そのためセット全体で見て『アーティファクトセット!』というわけではなさそうですね。

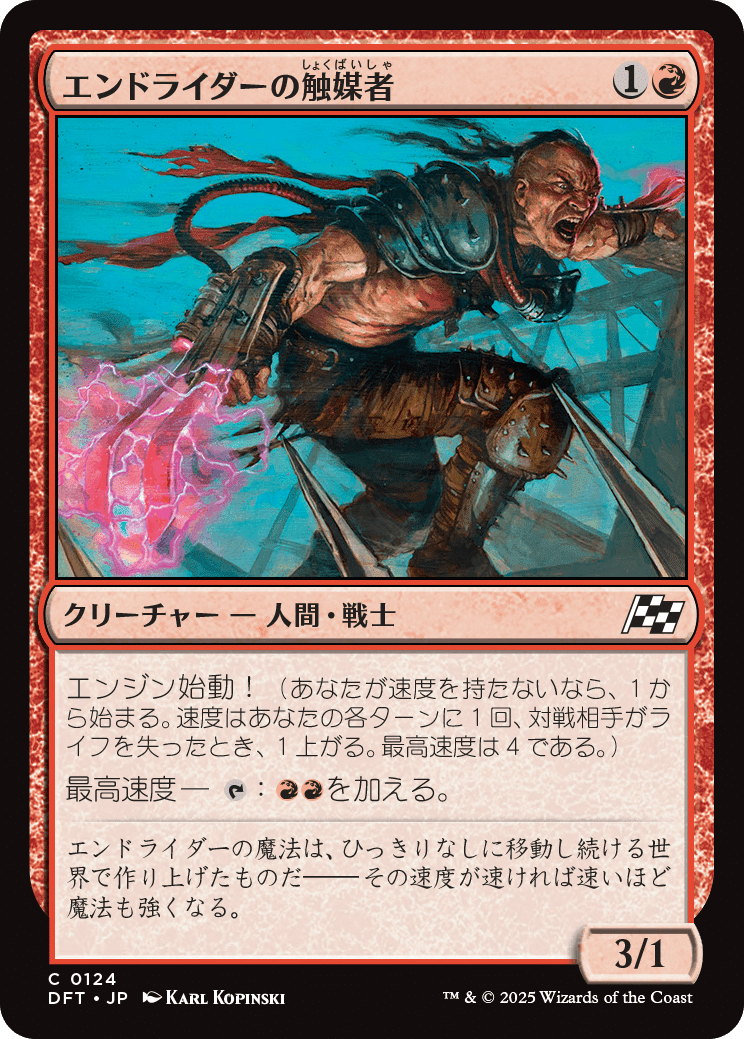

競走の部分については新メカニズムである『エンジン始動!』及び『速度』の概念が絡んできています。これは明確に「アタックすること」に恩恵をもたらす能力であり、故に互いに殴り合いを誘発させます。そしてその殴り合いを制すための回避能力やあるいは留めるための信頼性のある壁が結構配置されていますね。また、機体や乗騎に乗ってしまうと相手にも殴られやすくなるという点でこの競争を難しくするエッセンスですね。それが全てとは言いませんが「殴り合う」ということを意識してカードや戦術評価をするべきでしょう。

2:新規メカニズム・エンジン始動!+速度

「競争」の要素を強くあらわした新規能力ですね。ゲームに『速度』という概念を持ち込みます。

この能力は3段階の要素に分かれています。まず、「エンジン始動!」の能力を持つカードを戦場に出すと出したプレイヤーの速度が1に設定されます(既に設定されていなければ)。これがスタートですね。

そして以降速度を持っている状態で、自ターン中に相手のライフを失わせることに成功すると自身の速度が1あがります。これはエンジン始動!のカードが戦場になくても誘発と解決がされますね。ただし1ターンに1度ですし、自分のターン中である必要があります。また何らかの理由によってそれを拒否することもできないです。

そしてゴールとして、「速度」を参照する能力があります。エンジン始動!の能力と必ずセットになっていて、最高速度である速度4に達することで能力が使用可能になるか、現在の速度を参照するかのどちらかですね。速度そのものには何も恩恵がないのでこれらの能力につなげることが目的となります。

「エンジン始動!」で速度が始まることはスタックに乗らず、カードが戦場に出たらすぐに始まります。リミテッドではめったにないですが能力を打ち消す効果などでの妨害ができないですね。

速度が上がる効果は、「エンジン始動!」で速度が始まったそのターンにも誘発してくれます。既にアタッカーを出している状態であればそのターン中に速度2になることができますね。

総枚数は黒と赤が多く8枚ずつ。いずれも攻撃性がウリの色ですね。白は6枚、青は4枚で緑はたった2枚しかありません。更に特徴としては機体は1枚もありません。自力ではエンジンかからない。半分くらいはコモンです。各色に1枚コモンサイクルがあるのが大きいですね。

この能力には大きな問題点を感じています。『鍵と錠前』の概念に当てはめて考えると、この能力が3段階の要素に分かれているということはイコールで鍵が2本必要になるということですね。

「エンジン始動!」でスタートを切るカードがまず求められます。これは軽ければ軽いほどいいですね。ゲーム後半になるとライフを失わせるチャンスも減りますし、そもそも速度が上がり切る前にゲームが終わってしまうくらいのライフ/盤面状況に互いがなっていることもあり得ます。そのためスタート役としての評価は軽さ及び出しやすさに大きく影響されます。

速度を上げるためには回避能力やバーン効果を持つカードが求められます。エンジン始動!とそれを併せ持つカードはかなり少なめです。軽さも一種の回避能力と扱う必要がありますね。

そして最後にゴールとして速度参照するカードが戦場に残らないといけません。エンジン始動!したカードが戦闘で討ち取られてしまっては元も子もない状況があるというのはかなりの弱点だと思います。明確に錠前として最高速度になった後のカードを別口で用意しなければならないと思います。そして更に言うと最高速度を参照する能力が全体的にかなり地味に感じますね。

3段階で用意しなくてはいけない上に、ゴールもあまり魅力的ではないと筆者は感じており、半端に速度を意識したデッキは失敗しやすいんじゃないかと思っています。

赤黒だけはレアが強く、更にアンコモンのガスタルのスリル探しが尋常じゃなく強いので速度に寄りそう恩恵がありそうです。

先述した「エンジン始動!カードに機体がない」という事実のせいで青白、白緑、赤白だと使いづらい可能性があるのも留意しておきたいですね。

最後の方は消極的な意見になっちゃいましたが、一部レアアンコモンに強いものがあるのも事実なので彼らにレースを率いてもらうチャンスは逃さないようにしたいです。

3:新規メカニズム・消尽

燃料を使って強くなることをイメージした能力でしょうか、新しい起動型能力です。

基本的にはただの起動型能力なんですが、『1回しか起動できない』という制限がついています。その分トータルで見たときの強さは高めになっていますね。

この『1回しか起動できない』は、『これが戦場にいる間1回しか起動できない』ですね。手札や墓地を経由して出直したらまた起動できますし、複数の消尽能力をそれぞれ起動することも問題なく行えます。

分配は極端で、白と黒には多色カードを除き1枚もありません。赤緑と青緑のアーキタイプがそれぞれ消尽なのでかなりそれに強く寄り添った能力となっているわけですね。

とはいえ能力としては単に強いのでデッキに採用できるカードであればそれらの色の組み合わせ以外でも柔軟に採用していいと思います。ある種のキッカーや部屋の開放の様にゲームが長引いたときに余ったマナを効果に転じることでリソース回復や盤面強化に充てれるというカード群ですね。速度が思ったほど強くないと判断したので、逆にこれらでゲームが長引くことに強くなることには意味があるんじゃないかな、と判断しています。殴り合いにも強くなりますしねある程度。

とはいえ最初から消尽ありきのようなカードは評価が下がります。そういう使い方するとやっぱり重いからですね。消尽なしでマナコスト相応くらいの強さがあり、それを消尽で押し込めるというカードをしっかり評価していきたい。

インスタント除去にはかなり気を付けましょう。消尽のほとんどが自己強化なので起動に対応して除去されると大きく不利になりがちです。テンポめっちゃ取られる。

4:再録メカニズム・機体&搭乗

旧カラデシュで初登場して以来使われてきたメカニズムである機体と、サンダージャンクションでの新人である乗騎も、レースが活躍の場だとばかりに出てきています。

それぞれ、クリーチャーをタップすることでクリーチャー化したり攻撃時の追加能力を得るカード群ですね。

機体はインスタントタイミングで乗れるが単独ではクリーチャーではなく数に数えにくい。乗騎は単独で数に数えれるがインスタントタイミングで乗れない、などが差違でしょうか。単独で機能するかどうかの違いにより、コストに対するサイズは機体側の方が良いのも差異ですね。

各チームにアンコモンで機体/乗騎が1枚配られていることもあって、かなりセット全体として『乗り物に乗ってレース!』の雰囲気を与えていると思います。

しかし機体、乗騎を別個にカウントするとそれほど量は多くありません。例によって以下に数の表を作っておきました。ご参照ください。

乗騎がかなり少なく、アーキタイプテーマである白と緑以外には赤に2枚しかないのが特徴ですね。赤も一応乗騎テーマでもあるのでそこでまとめられてるということですね。

機体もアンコモン以上にかなり絞られています。コモンはたった7枚ですね。機体の数を集めようとするのは結構意識しないと難しそうです。とはいえチーム機体がどれも強いので実際戦いの中で目にする機会は多く、機体破壊カードなどの需要は下がりすぎることはないんじゃないかな。

セット全体への影響力で言えば、機体も乗騎も基本的には「クリーチャー2体が1体分になる」という能力です。そのため瞬間瞬間では数や質の面で盤面の優位を失うことが多くなりやすいですね。数で押されて速度を取られたり、緑などのコストパフォーマンスが良いクリーチャーの押し込みをされてしまったりということが予想されます。

なのでやはり何が何でも機体を集めて出すみたいな戦いは通用しないと思っています。

5:再録メカニズム・サイクリング

こちらはアモンケットらしさを引き出す能力ですね。また、自転車とかの「サイクリング」ともかかってるみたいですね。ナイスアモンケットジョーク。

既に何度か登場している使い勝手のいい能力ですね。マナを払って手札から捨てると別のカード1枚に交換できます。

今回は特に統一感とかサイクルみたいなカード群はなく、様々なマナの支払いのサイクリングがあるなって感じですね。

赤にはコモンに1枚、白と緑にはレア以上に2枚ずつサイクリング誘発能力も存在しています。

サイクリング自体を名指しで鍵や錠前として指定しているカードはありません。ですが2種類のアーキタイプに関連しているといえます。

まず赤青の「カードを捨てたとき」ですねサイクリングも捨ててるので、それらの条件達成に最適です。分布的にも赤と青がやや多め(白も同じくですが)なのが意識されてると思います。

また、消尽絡みの「能力の起動にのみ使えるマナ」が実は使えますね。それもあって赤緑青だとちょっとサイクリング使いやすいと言ってよさそうです。また、能力の仕組みとしてこれはどちらかというとマナスクリューを解消しやすい能力なのでそういう意味でも消尽と相性がいいのかも。

また、緑黒は墓地活用をいくつか持っており、サイクリングで墓地のカードを調整することを意識している節もあります。とはいえ今までの墓地活用テーマと比べてそこまで高速大量に墓地を用意する必要はなさそうなのでそこまで意識しなくてもよさそう。緑と黒はちょっと少ないので。

6:アーキタイプ解説

ここからは各2色のアーキタイプ解説になります。

今回は公式のアーキタイプの名前がある程度わかりやすいのでそちら踏襲して解説したいですね。

・白青&青黒:アーティファクト

まず早速ですがこの二つはまとめてしまいます。こういう類似アーキタイプはミッドレンジ&アグロの様に速度感で分けられていることが多いんですがこれに関してはよくわからなかったためですね。

両者ともにアーティファクトを多く出すことで恩恵を得ます。あまり大きい違いは生まれないんですが、白青は並べて場に残すことに意味があり、青黒は戦場に出したことだけが目的でそのあとはご自由にって感じになりがちです。

アーティファクトを使いはしますが、アーティファクトの数を参照するようなカードは両方の色を合わせて10枚しかありません。しかもコモンは2枚。ほとんどの場合でアンコモン以上のカードが存在することでまとまりが出るアーキタイプと言えるでしょう。

そのアンコモンは帰還航路とネットワーク呪詛が共に非常に強力です。両方ともちょっと重くコントロール向けの効果をしているので青白青黒どっちがメインでももう片方の色をタッチしてこのアンコモンやレアを使うという形に落ち着きやすいんじゃないでしょうか。色サポートにアーティファクトがあるのもありがたいですね。

コモンでは契約人形の恐怖が非常に強いですね。これとネットワーク呪詛でかなり簡単に削り切れそうです。他のアーキタイプからも勧誘されるカードなんで重要視してピックしたいですね。

機体は青白青黒ともにピンときません。なんか普通に使うカードだな、くらい。

・黒赤:最高速度アグロ

最高速度担当の、アグロ側です。かなりわかりやすく強いんじゃないかと思います。

最高速度の三要素のうち軽さはまず達成しやすいですね。また、速度を上げる方法もそのまま軽さが担ってくれます。トランプル付与/持ちで使いやすいものがコモンに2種あるのも後押しですね。

速度上げた後は正直やることが少なめなんですがエンドライダーの棘飛ばしの衝動ドローやコモンの「墓地から追放してドロー」で攻撃を継続することになるでしょう。

でも正直速度のことを意識するのはエンドの首領、ファー・フォーチュンとガスタルのスリル探しのマルチ二大巨頭取ってからで良さそうです。この2枚はめちゃくちゃ強いですね。強いゴールと、非常に強いスタート役です。

それら2枚がない時は「相手のライフを削る赤黒アグロ」を意識して組むと、デッキがまとまりやすいと思います。

・赤緑:消尽ミッドレンジ

消尽をミッドレンジ的に行うデッキです。ミッドレンジの概念は幅広いんですが今回は「中盤以降余るマナを打点と盤面に変換できる」とするべきでしょう。サイズ感のいいクリーチャーを並べて戦いながらリソースが足りなくなるタイミングで消尽を行い押し続ける、といった感じです。

消尽は多く入れすぎると消尽に回すマナの取り合いになって弱くなるかなと思いますがマルチカラーである起爆学者とロケッティアの爆走バギーは共にマナを確保してくれる能力なのが嬉しいですね。

逆にその2枚が取れてないときは弱めの消尽はデッキに入れず、ちゃんとそのまま強い肉質のクリーチャーを優先的に採用するのが良さそうです。押し込むために消尽を行う、のであって『そもそも消尽しないと押せない、攻めれない』というカードやデッキは本末転倒でしょう。強いカードだから消尽を使いたいのであって、闇雲に消尽を沢山入れればいいわけではないです。

・緑白:機体&乗騎ミッドレンジ

今回のレースの主役である機体&乗騎をセットで使うデッキです。

サポートカードは白にやや偏ってますね。緑は乗騎など錠前が多く、白側には機体や乗騎に乗りやすい最優秀接続士や操縦士トークンなどがある形になってます。全体強化やカウンターによる強化も白側にあるので、白でそれらを取れた後に赤と選択して緑に行く形が多そうです。

アンコモンのアラクリアの魂、ラゴリンがめちゃくちゃ強いことを期待しています。機体や乗騎を並べる理由にもなりますね。歴戦の獣騎兵は機体とはちょっと相性が悪いんですが今回貴重な全体強化カードであり、機体アーキタイプに失敗した場合でも強いのが頼もしいと言えます。大体ラゴリンが取れたときに選ぶアーキタイプになりそう。

・白黒:最高速度消耗戦

速度を使うアーキタイプの、消耗戦側です。でも正直何が消耗戦なのか全くわかりません・・・

黒や白のエンジン始動!カードの速度参照効果がやや後ろ向きなのを指してるとは思います。ですが、速度が上がっている=アタックが通っている状況なのに長期戦をそこからするの、あんまりわからないですね・・・

速度を上げる手段自体も白の回避能力持ちに依存しそうで、それらが特に長期戦って感じじゃないのも厳しいです。黒側から継続バーンになる契約人形の恐怖を借りる必要性は高そうです。

マルチカラーである不朽の高位僧と去りし栄光、ザフールは最高速度にさえなれば強いんですが、どうやって速度上げればいいんだ問題は解決してないですね。

機体である砂丘滑りは強そうなので、これを活用して青中心のアーティファクト系や緑黒の墓地活用に合流しての3色が良いかもしれません。

・黒緑:墓地

いつものという感じですね。墓地にカードを送り込み様々に活用します。

今回は活用手段がやや少ないですね。とはいえ翠色のラジアン、アーチックという化け物レアを筆頭に大地鳴らしや巡回する軟泥などある程度使いやすいものはそろっています。普段は緑黒のサイズ感が良いクリーチャー+除去のしっかりとしたミッドレンジを意識して組んで、一部の墓地活用を自然に使うのが良いのかなと思います。

黒側にはそもそも単独で強いと言える切削カードが何枚かあるため無理に墓地を意識しなくてもよさそうなのが個人的には嬉しいところですね。それらと合わせて相打ちを繰り返すことで墓地を揃えて自然と墓地活用カードを用いる、が理想でしょう。

最も期待に依存しなくていいカラーリングだと思うので盤面を強くしながら戦うことに注目してピックしたいです。

・緑青:消尽ランプ

消尽系のランプ、とは言っていますが実際のところはそこまでランプという感じではないですね。

青側にタフネス偏重のカードが何枚かあることで消尽をする隙を能動的に作りやすい、また消尽のボーナスが増えて起動する理由が増えやすいといった感じになると思います。

マルチカラーのアンコモン二つはその路線を両方補強してくれますね。積極的に消尽を起動することで盤面が強くなり、さらに時間が生まれてどんどん消尽を行う→そのボーナスを受け取るという構図に持ち込みたいです。

・青赤:捨て札アグロ

今回の異端児ですね。他のアーキタイプとの手の取りづらさが。

手札を捨てることを誘発条件=錠前としたカードで攻めていくアーキタイプです。

しかし実はその錠前は大変数が少なく、青に1枚、赤に3枚、マルチに1枚しかありません。コモンは1枚のみ。アーキタイプとして成立させるの難しい枚数ですね。鍵となる捨てる手段もサイクリングに強く依存していて、特に繰り返し行える手段が少ないですね。

そのため多くの場合で『赤の攻めるカード』と『青の盤面店舗を取るカード』で構成されたアグロデッキとして振舞うことの方が多そうです。

しかし錠前は他のアーキタイプに出張することが少なく、アンコモンが多く取れて上振れるチャンスがあるアーキタイプだともいえます。マルチカラーのカードが流れたとき、あるいはレアが流れたときには敏感に反応して良さそうです。

・赤白:機体&乗騎アグロ

今回のレースの主役である機体&乗騎をセットで使うデッキです。

緑クラウドスパイアの統括者が非常に象徴的で、緑以上に明確に『機体と乗騎を並べる』ことに意味が生まれますね。その分これをとれた時でも機体のトータル枚数のバランスが難しくなるように感じます。乗騎は何枚とってもよさそう。

赤白では無条件全体強化が今回コモンアンコモンにない関係で、中盤以降の突破力は意識して確保しないと足りないんじゃないかなという懸念があります。

赤の機体&白のアーティファクトサポートみたいなデッキになることもあるかも。

7:気づいたことリスト

ここからはいつものように気づいたことリストですね。公開後思い出したら追記します。

・殴り合いの概念

・コモンの弱さ、アンコモンの強さ

今回は過去セットと比較した際にコモンが弱いんじゃないかと筆者は思っています。

ここでいう弱いとは『特定の戦術においてゲームを決めうるカード』『一般的にフィニッシャーあるいは戦術の中心になるカード』が存在しないという意味です。

例を挙げれば並べた後の全体強化や、カウンター設置や装備品などの強化カード、パクリファイスのようなコモンコンボなどです。過去エキスパンションでは最近はどれかあるいはどれもがコモンで用意されていましたが今回はそういうものが見当たりません。そのためアーキタイプ外の『一般的な戦術』をコモンを軸に組むことは困難だと判断しています。

また、各アーキタイプにおいても錠前となるカードがコモンにはほとんど存在しません。この2点により『コモンで完結する戦術』は今回は極めて取りにくいのでしょう。

その一方でアンコモンには各チームのマルチカラーをはじめとして錠前となるカードや単に強いカードがあふれているように思います。ロードなどもいますし、機体などのサイズ面も大幅に向上しているように感じますね。そのため実際の試合での支配力は互いに『アンコモンやレア以上の強いカード』を出せるか、処理できるかという部分が大きくなってきそうです。

ピックの際はそのようなカードが流れてくるのを見たら積極的に色変えなどを検討して良いと思います。立ち位置が良い色に座ってアンコモンを無限回収することの利益が普段より更に大きいんじゃないでしょうか。

他には範囲の広い除去の評価をいつもよりあげるし、実際の試合中ではちゃんと使うべき相手を見極めようということになると思います。白や緑は今回確定除去と言えるカードが少ないのでなおさらなんじゃないでしょうか。

そのように「コモンを軸で戦うこと」が難しいから、ちゃんとアンコモン以上で戦おうという意識を持って振舞う必要があります。

・除去の強さ

毎回気になるやつですね。結論から言うと今回は弱い方だと思います。

理由としてはまず白ですね。今まで定常化していた白の軽量確定除去(追放、あるいは平和な心類)が今回アンコモン以下に一切ありません。レアにやっと1枚ですね。サイズ参照除去が2枚とタップ状態相手なら軽くなる5マナ確定除去という感じですね。5マナ確定除去である全損事故は弱くはないもののその性質上攻めながら使うことが難しく、攻めたい側である白のカードであることを加味すると弱めと言わざるを得ません。

黒も普通くらいです。不気味なガラクタとスピン・アウトはよく見ることになると思いますがそれ以外がアンコモンも含めていまいちですね。5マナだったり、今回生贄ギミックがないのに生け贄式除去だったりでです。

赤は稲妻の一撃が当然頼りになりますが、他が衝突と炎上しかなく、ガスタルの爆発屋を除去として数えないといけないのか?という感じですね。

緑はコモンの除去が悪くない、程度ですね。あんまり強くもないです。壊れた翼は今回頼りになりそうなんですが説明済みの通りアーティファクトが非常に多い環境というわけではないというのは注意ですね。

青だけはちょっと強い気がしてます。1マナバウンス、2マナ3T麻痺、3マナほぼ確定除去、4マナライブラリーバウンスと強いものが幅広くそろっています。

このように青だけ揃いが良いものの、全体でみるとトータルのラインナップがいまいちに感じますね。単体の質で飛びぬけていいものがあるわけでもなく、そのうえで全体的に足りていないという印象です。青もそろっていると言いましたがテンポを奪う除去が多く”ちゃんと除去になる”カードは少ないためそこを意識する必要がありますね。

結果としてたがいに除去がなくてにらみ合いになるあるいはシステムクリーチャーが暴れるゲームが多くなるんじゃないかと予想しています。先述のコモンに軸になる必殺技がないという部分も相まってにらみ合いの突破はかなりの課題になるんじゃないでしょうか。

上で触れなかったコンバットトリック類も、それぞれ強くはないもののそれらを積極的に使って戦線をこじ開ける意識が『殴る側のデッキ』に求められていくと思います。強く意識しておきましょう。

・クリーチャーのサイズ感

今回はクリーチャーのサイズ感の影響が大きいと思います。サイズ面で見たコストパフォーマンスが良いクリーチャーは一種能力と言えます。機体に乗りやすいですし、消尽を行う時間を稼ぎやすいですし、相手の速度を抑え自分側を上げるきっかけになったりするためですね。アーキタイプの能力にサイズに直接影響する能力が少なくサイズ差を埋めづらいこともあって素の大きさがいつもより影響大きくなるんじゃないでしょうか。

そして結論としては久々に緑が大きい環境かなと思います。コモンに3/3/3,4/4/4がちゃんとあり他の色に無いのでそこでちゃんとサイズ差をつけれるでしょう。機体も大地鳴らしが尋常じゃないサイズをしていますね。

数少ないサイズ差を埋める能力の消尽も緑にあることと相まってサイズ面での戦いはかなり緑が優位に進むんじゃないでしょうか。そこから生まれる”目に見えないアドバンテージ”を活用しやすい色であることも相まって意識するべき長所だと思います。

また、今回はムラガンダ次元のアピールとして「伝説のバニラサイクル」がアンコモンに存在します。バニラであるため一見地味にも見えますが上述した通り「サイズがいいこと」自体がある種の能力であると言えるためそれらの評価も見えない形で高まっていますね。

エンジン始動!などの能力メインで組んでしまうとサイズがほんと小さくなりやすいのでそういう戦いをする場合には回避能力の存在がやはりとても重要です。

・手を組むチーム

今回なんですが、カード単位だけでなくアーキタイプ同士での越境性が低いです。

『エンジン始動!』『消尽』『サイクリング』『機体&乗騎』は特にメカニズム上は互いに関連性がありません。カード単位で見ても例えば『機体&乗騎でエンジン始動!持っているものは1枚もない』などの様に複数のアーキタイプに越境することを意識してデザインされているものが少ないように感じます。パワー4とか飛行のようなクリーチャー特性を見るアーキタイプがなく、ほとんどがメカニズム参照であるが故でもありますね。

その一方で実はアーキタイプは以下の4種+その他に分類することができます。

赤白緑:機体&乗騎

白青黒:アーティファクト

赤黒白:エンジン始動!&速度

赤緑青:消尽

その他:赤青ディスカードと緑黒墓地

それぞれ中心となる1色を挟んでテーマとしてまとめることが可能ですね。上のアーキタイプ解説ではできるだけまとまっている二つのアーキタイプの差異に注目して記述もしましたが1色共通している関係でそこまで大きな差異とはなっていません。そのため『赤緑用と思われる緑の消尽カード』も青緑で十分採用できることが多いでしょう。

ピックや評価の際にこの『中心となる1色』に注目することは大事です。白をやるならアーティファクトより機体&乗騎を中心で取ったほうがその後の選択肢が増えやすい、などのような感じですね。

実際にデッキを組むときもこの組み合わせに沿う形での3色あるいは2色タッチ1色はやりやすく、特にタッチは引き出しに常に入れておくべきでしょう。

赤青と緑黒は逆にかなりメカニズムが浮いて独立しています。自分のデッキに役立つパーツが少なくなりがち、ピックが狭くなりがちではありますが逆によそからパーツが流れてきやすい、競合しないということでもあります。席が空くタイミングに敏感になるべき2アーキタイプと言えるでしょう。

このように実質6種のアーキタイプがあり、3色の4つはそれぞれパーツを共有している状況です。一方で半端にアーキタイプのパーツをとっても他に流用できないことが多いと思われます。

度々いうことになりますが、自分がどのアーキタイプに進むべきなのか決め打ちするのではなく「流れてきたカード」基準で考えるべきでしょう。

・原始的な戦術

これまで触れてきた「殴り合い」「コモンの弱さ」「除去の弱さ」「アーキタイプのまとまり具合」を総合すると、今回はかなりデフレ環境になるんじゃないかと思っています。アーキタイプの軸になるシステムクリーチャーは飛びぬけて強いもののそれらが揃っていない/出てこない試合では互いににらみ合い、突破するきっかけがなく膠着することが多くなるんじゃないでしょうか。

そのため、原始的な部分での考え方が重要になってくると思います。具体的には自分が突破しなくてはいけない側なのか、膠着していい側なのかの判断。突破するためのコンバットトリックなどの用意。将来的に膠着させないため序盤から無理にでも殴っておく。膠着した時ようにマナを払ってアドバンテージを獲得できるカードの重用。相手側のそれらやシステムクリーチャーに除去を打つという「強さの評価」の正確さ。という「リミテッドの基礎と言える部分」の強さですね。多岐にわたるため記事で紹介するのは難しいのですが、この環境でうまく勝てないという人は「自分のピック時/試合時に互いのクリーチャーの脅威度を正しく評価できているか(除去を無駄うちあるいは抱え過ぎになってないか)」「アーキタイプの空いている混んでいるを正しく判断できているか」あたりを見直すと良いのかな、と予言です。

・全体的なゲーム速度

エンジン始動!が正直パッとしなかったので全体的にスローゲームになりやすい、そうなるきっかけが多いと思います。もちろん、それを避ける手段もあるためちゃんと意識されたアグロと当たった場合などはゲームが早く終わるように感じるかもしれませんが全体としてはそれを防ぐ手段が多いかなという感じです。

結果、消尽自体の評価を上げています。スローゲームで強い手段ですし突破力にもなりえるためですね。もちろんスローゲームになって強い能力でありそれ自体にスローゲームに持ち込む力があるわけではないため消尽をいっぱい取ればいいというわけではないですね。素のサイズがコストに対して大きいと、膠着させるか突破するかを自分の意思で選びやすくなるのでその当たりが意識するポイントかなと思います。

以上で霊気走破の「序文」を終わらせていただきます。ちょっと体調不良が続いてしまいいささか遅いスタートとなりましたが、ここからエンジン始動してどんどん書いていきたいですね。

・以下宣伝になります。是非読んでね

去年よりYoutube上での配信も始めました。

MTGAの活動は少なめですがSteam/Switchのゲーム中心にやってるのでよかったら是非見に来たり登録/コメントいただけると嬉しいです。

ぞんびGameZ - YouTube

意見交換やドラフトを一緒に観戦したり交流する場としてDiscordのサーバーを立ち上げました。

もしよければどなたでもお気軽に来ていただいて一緒に活動やご意見いただければMTGAのドラフトを楽しみやすいと思います。この記事を読んでいただいたことをきっかけにドラフトを始めてみたいという方もぜひ!

更に、筆者は非公認MTGA大会『まじ☆すと』というものを運営しております。Vtuber/配信者/動画投稿者/記事執筆者/etcと、インターネット上でMTGAの活動をされている方を広く集めた大会になります。ぜひこちらも公式アカウントから気に留めていただけると幸いです。今後2月半ば募集開始でまた新しい大会開催予定です。

MtGAstreamer_tournament/まじすと(@mtgastreamer)さん / Twitter

また、今回の記事は無料公開としています。が、もし記事読まれたかたでご厚意でサポートしていただける方がいましたら是非今後のMTGAでの活動や主催しているMTGA大会企画『まじ☆すと』の運営資金とさせていただきます。記事や大会のモチベや質にも大きくかかわりますねw!

特に今後仕事環境が変わりそうで記事の存続にかかわってくるので皆さんの支援があると大変うれしいです!!

是非よろしくお願いします!励みにもなります!

それでは、次の記事でお会いしましょう