番外編|舞台装置としての文字と漢字改良-弐瓶勉氏字体(前編)

ご注意:弐瓶勉氏の作品に描かれる「文字」についての記事です。作品についての感想や考察はありません。くれぐれもご注意ください。

2020年12月、老舗の書体メーカー・イワタから「東亜重工」という書体が発売された。これは漫画家・弐瓶勉氏の作品に登場する特徴的な文字デザインを書体化したものだ。

漫画家 弐瓶勉氏の原案・監修のもと、「東亜重工有限責任事業組合」と「株式会社イワタ」が共同で開発し、国内外で多くのファンを魅了する同氏の世界観をフォント化。(株式会社イワタHPより)

「特徴的な文字デザイン」とは、漢字をもとに線画の省略、変形、字体に対して弐瓶氏独自の解釈が加えられていることだ。原作ではロゴや計器の短い文字列の表記に使用されており、文章を表記するものではない(ことが多い)。具体的には下記のようなデザインだ(※以下、コマを投稿できるマンガサービス・アルさんの機能で作品を引用させていただく)。

出典:「BLAME!」3巻P.105より

「手動開〓〓」一部判別不能。

出典:「シドニアの騎士」1巻P.7より

「衛人仮象訓練装置」これはロゴっぽい。

出典:「人形の国 」2巻P.50 より

「装填弾切替、空気」

このようなデザイン文字がフォント化されるのは珍しい。作者ご自身が監修し、創業100年をを迎えた老舗書体メーカーであるイワタさんからリリースされる。一般に正しいとされる字体・字形とは異なるデザインの書体を見慣れることで、私たちの文字の形への認識も変化しうるのではないかと思い、本ブログで取り上げようと思った次第である。

この記事(前・後編で)では、弐瓶勉氏の文字デザインを味わいつつ、書体化の過程でどのようにルール化して、全体のデザインに波及させていったのかを見てゆきたいと思う。原典をいかしつつ、おそらく発生する(ルールが)衝突する部分をどのように解決してゆくのかなどを見てゆきたい。

ご注意:弐瓶勉氏は、漢字改良を目指している訳ではありません。

早速、イワタ製フォントを見たいところではあるが、やはりもとの作品に登場する文字デザインを知る必要がある。そこで次の手順で進めてゆきたいと思う。

工程表

★前編(本記事)

① 弐瓶氏の作品を読む

② 原典から集字する

③ 文字デザインの特徴をまとめる

④ 何かしらのまとめを行う

★後編(Coming soon)

⑤ 東亜重工×イワタ社製・東亜重工フォントを眺める

⑥ デザインの特徴をみる

⑦ 原典と比較する

⑧ 何かしらのまとめを行う

前編である本記事では、原作に描かれた文字デザインの特徴をみてゆく。後編でイワタ製書体との比較、まとめをご紹介してゆきたい。

①弐瓶氏の作品を読む

まず一次資料にあたるべく、弐瓶氏の作品を拝読する。

・BLAME!(全10巻)

・NOiSE

・BIOMEGA(全6巻)

・ABARA(全2巻)

・ブラム学園!アンドソーオン

・シドニアの騎士(全15巻)

・人形の国(既刊8巻)

※新装版ではなく旧装版をもとにする

※集字はコミックス本編に登場するものに限定。表紙カバーや他媒体は除いた

各発行日は下記。雑誌掲載ではなく単行本の発行日を基準とした。

※出典 https://ja.wikipedia.org/wiki/弐瓶勉#連載作品

② 原典から集字する

この文字デザインがどのように使われるか。作品をとおして登場する巨大企業「東亜重工」という企業が、インフラから機器開発・製造を手掛けており、その電子機器のスクリーン表示で使用されることが多い。また標識などにも使用されている。ごく稀だが、言葉(ふきだしの中の文字)として使用されることもある。どこから集字したか忘れないように記録を残しておく。

こんなふうに。

作品の世界観

一次資料である作品の1つ「BLAME!」を一言でいうと「説明されないブラタモリ」だろうか。

街歩きの達人・タモリさんが“ブラブラ”歩きながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。話題の出来事や街に残された様々な痕跡に出会いながら、街の新たな魅力や歴史・文化などを再発見します。(NHK・ブラタモリ公式ページより)

「BLAME!」の一番の魅力は「舞台」だ。途方もないスケール感で階層化された構造物をひたすら上へ上へと旅する物語である。設定資料によれば構造物は木星軌道まで達しているという(地球から木星までは6-7億kmほど)。そういった無限とも思える建造物・構造物を中心に世界が描かれる。常に激しい戦闘が繰り広げられるのであるが、この構造物を背にしてしまうと、舞台を彩るためのスパイスなのではないかと錯覚する。

出典:「BLAME!」1巻 P.58より

「文字」は、この世界を構成する舞台装置となっている。読むというスピードで文字を見ると容易に読めてしまう。しかし省略や変形が加えられた文字は、私たちに違和感を抱かせるだろう。巨大すぎる構造物のなかでも強力な個性をもって存在している。

旅はおろか外出ももままならないこの時期、広大な世界を味わえるこの作品を味わうのにぴったりではないだろうか。

さて、本編に戻る。

③ 文字デザインの特徴を調べる

最初にまとめをあげて、年代と作品にそって確認していく。

弐瓶勉氏字体は、現在に至るおよそ20年、複数の作品を横断して登場する。ここでは完全に一致する特徴だけではなく、個作品にだけあらわれる特徴も示す。

この中で特に重要なものは②矩形の空洞化、⑤重要骨格の欠画だろう。実際の文字を確認しながら見てゆこう。当ブログのやり方にて確認をしてゆく。

1. お手本を臨書

2. 一般的な書体エレメントで再構成して省略部分を確認

3. 特徴をまとめる

お手本:1 「BLAME!」

出典:「BLAME! 」9巻 P.6 より

「全質量中...消失」「修復開始」

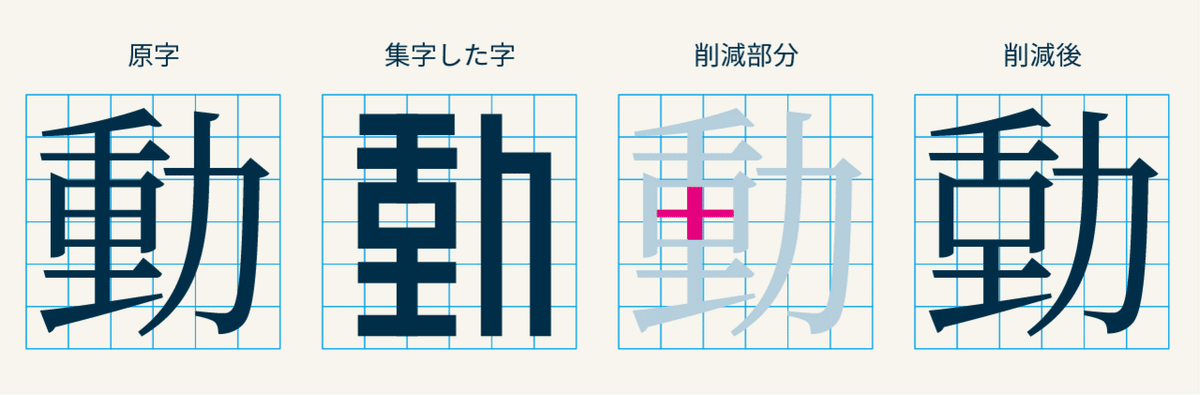

省略や削減された線画がわかるように源ノ明朝のエレメントを使い示す。

「全」。字のシルエットが残され、王の3本の横画の真ん中の線が削減されている。輪郭に影響しない横画を減らすのは日本式の簡略化ではポピュラーな方法だ。

「量」「中」。矩形の中の線画をすべて取り除くのは、弐瓶氏の大きな特徴の1つである。内側にある線、矩形を貫通する線は、縦・横を問わず削減される。「中」の本来一画で書かれる中央の線は、矩形のより分断され上下の線だけが残る。

「消」囲われた領域の線分が削減され、エレメントはより直線的になっている。後期の作品になるにつれて、より直線化が目立つようになり角字のような形状に近づいてゆくようだ。

「修」ここでは「夂」に注目していただきたい。このパーツの1画目、2画目を一筆で書く処理も特徴的だ。全体をみると、要素に囲われた3画目の縦画の省略」。「夂」が「ス」のような開いた形状にする。「彡」など3本の並行する線画の真ん中の線を削減するなど、弐瓶氏の特徴が多く含まれている。

「復」矩形内の線画の削除と、「夂」の「ス」化。

「開」。「开」はシルエットを残しつつ横画を省略。

「始」。この省略(変形?)は大胆だ。「女」は「夂」と同じように「ス」ような開いた形状に。カタカナのようなものへの置き換えのようにもみえる。あえて輪郭を崩す変形を加えている。

以上を源ノ明朝版で置き換えると下のようなイメージだ。

ここまでのまとめ

◆◆◆

お手本:2 「BIOMEGA」

「緊急制動装置作動」

「無制限脳集波近接射出」

この作品でも、基本ルールは踏襲されている。各字をみてゆく。

矩形の内部をごっそりと削減。「又」の「ス」化。「糸」を輪郭を残した形状に省略など、弐瓶勉氏字体エッセンスの総動員である。

「急・制」こちらはシンプルな削減。内部の一画を減らしてる。

この一文に「動」が2つ登場するが、省略方法は異なる。前者は矩形の内部の横線だけを省略。後者は矩形内部をごっそり削減。同一の文字列のなかの違いであるから意図的のように思える。機械的な繰り返しを避け、すべての字でひっかかりを持たせているかのようだ。

「装」。上部の「壮」はそのままで、「衣」は大胆に削減。立体物で考えるならば絶妙なバランスで建っているようだ。

こちらはシンプルに、矩形の中を完全に削減。横画・縦画を問わず省略することで、輪郭だけが残されている。

「作」。「乍」の1画目が縦画に統合されている。文字列の中では違和感を感じないが、あらためて単字でみると戸惑う変形だ。

下の段を見てゆこう。

「無」は完全に輪郭だけしか残されていな。矩形の中身は取り去れている。

「制」。先ほども登場したが、削減部分が異なる。縦画の一部のみが取り去られる試み。また、こちらの「刂」はハネが残されている(全体を見るとハネないことのほうが多い)。

「限」は基本ルールのとおり矩形内部の線が削減されている。また、「衣」などと同様に最終画の右払いが残され、直前の左払いは省略されている。

「脳・集」も基本に忠実だ。矩形および囲われた内部の要素を削減。

「波」。「又」が「ス」に変形するのは基本ルールだ。細かい部分が削減されじっくり見れば見るほど読めなくなってくる。

「近」。「斤」の最終画が欠画。文字列の中では感じないが、弐瓶勉氏字体では珍しく重心が不安定だ。「広」の簡体字「广」のような落ち着かなさがある。

「接」は、他の字に見られない省略を持っている。「立」の縦画2本が除かれ浮遊している印象。字を見るときにも重力を意識するからだろうか。「女」も他の(女を含む)字とは違い、左払いを削減している。

「射」は基本ルールに沿っている。矩形の中、偏旁の間の要素などが除かれている。

「出」。背骨ともいえる中央の縦画を取り除いている。

源ノ明朝版で置き換えると下のようなイメージだ。

基本ルールは「BLAME!」と同じであるが、「近・接・出」にみられる欠画のような筆画の削減が特徴的だ。

欠画(けっ‐かく)

漢字の字画を省くこと。特に中国で、天子や貴人の名と同一の漢字を用いるとき、はばかってその字画を省くこと。(出典:デジタル大辞泉/コトバンク)

一般的なくずし字や略字とは違い、意図的に削減を強調している印象をうける。字の骨格や特徴になりうる線画をあえて取り除くことが弐瓶勉氏字体を特徴付けているものなのかもしれない(⑤重要骨格の欠画)。

「脳・射」のように輪郭だけを残し、中身をごっそりと取り除く方法は、中国の第二次漢字簡化方案(草案)の輪廓字の項目にもある。既存の漢字利用者にとっては輪郭がしっかり残されていれば、(正しさを追求する感情を無視すれば)想像による補完は容易だろう。新しい漢字学習者にとっては、もとの字の形がどうであるかはそれほど重要ではないだろう。

問題は輪郭だけになってしまうと、似たり寄ったりになってしまい混同される可能性が高くなることだ。

ここまでのまとめ

◆◆◆

お手本:3 「シドニアの騎士」

出典:「シドニアの騎士」 1巻P.13より

「四号脱穀機」

出典:「シドニアの騎士」 4巻P.108より

「生中継」

「シドニアの騎士」から2種。本作には弐瓶勉氏字体はあまり登場しないようだ。「四・号」は省略がないので解説はつけない。

「脱」は基本ルールに忠実。「月」の内部を削減、および線画の直線化。

「穀」。のぎへんの左右払いが削減されるパターンは、他の作品ではあまり見られない。「又」が「ス」になるのはおなじみ。

「機」。木偏の左右払い削減は「穀」ののぎへんと同様。右下がごっそり欠けているのは、作画の関係で隠れているだけなのかも(他の場面に出現する「機」は右払いを残すものもある)。

「生」。全体を貫く縦画を取り除く大胆な削減。単独では読めないかも。過去作品BLAME!では企業ロゴのようにこの字体が使われている。

「中」は基本ルール(②矩形の空洞化)。

「継」は、かなり複雑な変形。「糸」の上半分の直線化、下半分は木編と同じく左右払いを削減。「米」においては、点画が取り除かれ「十」だけになっている。

源ノ明朝版で置き換えると下のようなイメージだ。

ここまでのまとめ

◆◆◆

お手本:4 「人形の国」

出典:「人形の国」 2巻P.50より

「装填弾切替、空気」

こちらは、弐瓶氏の連載中の作品。初期の作品からおよそ20年。文字デザインの基本ルールは踏襲しながらも、グリッドを強く意識している。また線の扱いなどでビットマップフォントでなされる処理もあるようだ。それについては個々に確認してゆく。

「装」省略は最低限だ。「壮」と「衣」を上下にならべたとき中央で干渉し合う部分を省略しつつ、手書きでは筆順の流れのうえで強調されることの多い「衣」の5画目を完全に取り去っている。

「填」はかなり大胆だ。矩形の内部、パーツ同士が接する内側の画、「真」2画目の上に飛び出た部分が削減。「項」とも混同しそうだ。水平垂直の線だけで構成されたビットマップフォントまたは江戸の角字のようなイメージだ。

「弾」。「ツ」の直線化、矩形の中の「十」が削減された、弐瓶勉氏字体の基本。

「切」は輪郭を逆に崩すタイプ。1画目の「七」が「ヒ」になり、外に向かう出っ張るがなく、輪郭がフラットになっている。

「替」こちらも輪郭に大きく手を加えている。「夫夫」が「エエ」に。単独のでは読めないが、「切」と並ぶことで認識可能だ。弐瓶勉氏字体を読み解くには、文字を読むスピードで見ることだ。凝視しすぎるとゲシュタルト崩壊を引き起こし、自分の文字感が揺さぶられるだろう。

「空・気」は至ってシンプルな削減だ。上部の出っ張りをなくし、グリッドを意識した直線化。出っ張りを削減する方法は低ドットのビットマップフォントでよく見られる。

源ノ明朝版で置き換えると下のようなイメージだ。

ここまでのまとめ

以上をルールをもとに、再現性の確認を行う。他の文字列にあてはめてみると…

④むすびにかえて

先にあげた6つの基本ルールのうち、弐瓶勉氏字体を特徴づけているのは、②矩形の空洞化、⑤重要骨格の失画の2つではないだろうか。①③④は日本式の簡略化では多く採用されるパターンだ。また、⑥グリッドベースは、字体というよりはデザイン的な違いといえる。

②⑤が示すものは、あえて字の骨格を担う重要な線を取り除いていることだ。書きやすい読みやすいとは異なるこの変形は、読者に対してひっかかりを生じさせる機能をもっているのではないだろうか。

見慣れた字であればあるほど、小さな違いが気になるものだ。最近は少なくなったが、グローバル向けのスマホアプリでは中国語用(?)フォントで表示されることがあった。日本語で書かれているが、微妙なデザイン差に落ち着かなさを感じてしまう。

しかし、ゴシック体以外の書体だと気にならない。

このような違和感は日本のゴシック体(明朝体)活字を見慣れることによって、形成されたものではないだろうか。それだけゴシック体の形状は様式化されているともいえる。

このようなデザイン差に限らず、くずし字や低ドット数ビットマップフォントの大きな違いを持っているものは案外スムーズに受け入れられる。しかしこのような小さな変化が気になってしまうのは、見慣れたものへの「不気味な谷」が漢字にもあるように思える。

さて、話は戻る。

弐瓶氏の作品は未来を描いている。それは読者にとっては異世界である。自分と関連づけられる異世界とそうではない異世界もある。

作品の中では人物名にも日本語(と漢字)が登場する。そして計器やサイン、ロゴとしても作品全般に漢字が登場する。自分の世界観との繋がりを感じつつ、ひっかかりのある字体により、違和感と自分たちの世界観とのずれを同時に感じる。それによって完全に隔絶された異世界ではなく、馴染みと違和感が同居する、現在から地続き(かもしれない)異世界である世界感が生まれているのかもしれない。

そういった世界のための舞台装置として弐瓶勉氏字体は機能しているのではないかと思う。

次回予告

冒頭に述べた通りこの記事は、老舗の書体メーカー・イワタから発売された「東亜重工」書体を味わうための事前調査である。原典である弐瓶氏のデザインを振り返るものだ。

書体化の過程でどのようにルール化して、全体のデザインに波及させていったのかを見てゆきたいと思う。原典をいかしつつ、おそらく発生する(ルールが)衝突する部分をどのように解決してゆくのかなどを見てゆきたい。

2021年下半期を予定。

謝辞

このような文字デザインを見せていただき、弐瓶勉先生には感謝の言葉もございません。当ブログにできることとしては、近日公開される「劇場版・シドニアの騎士 あいつむぐほし」へのリンクを貼るぐらいです。弐瓶勉氏字体が作中に登場するのかも見どころかもしれません。

ここまで、お読みいただき誠にありがとうございました。

次回もよろしければご覧ください。

本記事で取り上げた書籍

全て弐瓶勉氏の作品。

『BLAME!』全10巻/新装版・全6巻(→Kindle版)

・発行:1997-2003年

・出版:講談社

▲ このような時期だからこそ、弐瓶氏の広大な世界を「タイポさんぽ」してはいかがだろうか?当ブログのカウントで28箇所あった。いまだとkindleで1巻が無料よめるようです。

『BIOMEGA』全6巻(→Kindle版)

・発行:2004-2009年

・出版:集英社(1巻のみ講談社)

▲ 当ブログのカウントで20箇所発見

『アバラ』全2巻(→Kindle版)

・発行:2005-2006年

・出版:集英社

▲ 当ブログのカウントで17箇所発見

『シドニアの騎士』全15巻(→Kindle版)

・発行:2009-2015年

・出版:講談社

▲ BLAME!やバイオメガと同じようなハードSFかと想像していたらラブコメだった。近日劇場版公開。当ブログのカウント漏れで総数は不明です。いまだとkindleで1巻が無料よめるようです。

『人形の国』8巻以後続刊(→Kindle版)

・発行:2017年-

・出版:講談社

▲ 他の作品をみてから、本作読むと「白!」となる。それでも弐瓶氏の世界観は健在。弐瓶勉氏字体もテイストが変化して、グリッドを意識した袋文字のようなデザインが多くなっている。いまだとkindleで1巻が無料よめるようです。

※東亜重工は東亜重工有限責任事業組合の登録商標です。

※引用のルールにのっとっている認識でおりますが、万が一問題あるところがあればご指摘ください。改善いたします。

ーーー

バックナンバー

いいなと思ったら応援しよう!