セルフホステッド(自宅クラウド)で「できるけどやらない」こと

私たちがパソコンやiPhoneなどのスマホ、iPadを使っている「デジタルデバイス可処分時間」はとっくに限界に超えている。たくさんのアプリ開発やサブスク事業者は、いわゆる生産性向上アプリだったり、ゲームに動画や音楽といったサービスでデバイスを使う限られた時間を全力で「奪い合っている」。

強いのは後者のゲームやサブスク組で、まあ札束力の強さがぜんぜん違う。いろんな仕組みで私たちも誘導されて、クリエイティブな自分に目覚める「魔法の箱」になるはずだったパソコンは、ストレージのほとんどがSteamのゲームで埋まり、一日に何時間もYoutubeが流れていたりする。別の言い方をすれば、暇つぶしを必死にさせられている毎日 だ。

で、こんなはずじゃ……といった方におすすめしたいのがセルフホステッド。手もとのWindowsパソコンで、Googleやマイクロソフトなどテック大手が提供するクラウドサービスと同じことが「無料」でできるようになる。サブスクに払っていたお金を別のことに使えるようになるかもしれないし、なによりパソコンが「魔法の箱」になったように思えてくる。

というわけで、セルフホステッドの続きとして、セルフホステッドで「できるけどやらない」ことを記事にしてみる。こぢんまりと始めるセルフホステッドに向かないアプリはたくさんあるし、海外では絶賛されていても、日本ではどうなのってアプリもある。

クラウドストレージ

Nextcloud が有名。GoogleドライブやOneDrive、DropBoxの代替として定番であり、定番すぎて他のアプリが息していない。GoogleカレンダーやGoogleフォトの代替も用意されている。わずかなお金で大容量のストレージを使えて、外に出せないファイルも気にせず保管できるのがセルフホステッドのだいご味でもある。そして、有名なドラマやアニメを全シリーズダウンロードして云々、といった使い方も多いようだ(違法)。

でも、ランサムウェアで一発だし、被害報告も多い。たとえばOneDriveはAttend-onlyな「ファイル書き換えができない」仕組みで根本的なランサムウェア対策ができているのだけど、Nextcloudは(ほぼ)まるっと暗号化されて元に戻せなくなってしまう。そのための2台構成、「3-2-1ルール」のバックアップ、データ整合性保証の仕組みづくり……故障や運用の手間のコスト換算なんてしなくてもクラウドの方が安くない?ってなる。

自宅であれば、複雑な仕組みをかぶせることなくWindowsをファイルサーバーとして便利に使える(CasaOSはもっとかんたんにフォルダ共有できるのだけど、一時利用くらいがよい)。あとは「自分しかもっていない、二度と作れない、手に入らない」ファイルだけクラウドに置けばよいのではと。私など50GBもなかった。それはそれで、なんだか淋しくはあるのだけど。

ペーパーレス

Paperless-ngx が有名。Googleドライブっぽい。PDFやカメラで撮ったメモを保管するとOCRが文字認識してくれて、タグ付けも便利。なのだけど、ユーザーの使用例はだいたい領収書や請求書の管理。日本で確定申告で納税するのはサラリーマンの15%で、そのうちの多くは税理士さんにお願いしていそう。それが米国ではほぼ全員が義務。自分で確定申告するし、領収書、めちゃくちゃ大切にするし管理する。紙とPDFとスクショを「2024/Tax」みたいに同じタグでまとめて管理できるのが「Paperless-ngxしか勝たん」の理由みたい。

PDFや画像の文字認識はGoogleドライブも得意だし(OneDriveにも同じ機能があるものの気まぐれすぎるというか、ほとんど機能していないように見える)、日本だとあえてセルフホステッドで使う必要がなさそうなのだ。

パスワード管理

Bitwarden と互換性のある Vaultwarden が有名。iPhoneやAndroidアプリももちろんある。ここに、門外不出にしたいパスワードや個人情報、クレジットカードや口座情報を登録して「安心」したいわけだけど……うーん、安心できない気がする。

こういったアプリをセルフホステッドに入れてしまうと、HTTPSの有効化だけでも大変な思いをするのはもちろん、セキュリティに関する情報を「クラウド事業者と同じレベル」で追っかけることになりかねない。専門サービスを使うのがよいと思うし、テキストを秘密にしたいならiPhone標準のメモ帳アプリに「秘密メモ機能」だってある。Face IDの生体認証とセットになった完璧なやつだ。

ホームオートメーションや監視カメラ

Home Assistantが有名。米国ではガレージドアの開け閉めをしたり、スマホでドアロックしたり、何台もの監視カメラと連携して録画できたりで喜んでいるのだけど(監視カメラのベンダーは警察とも提携している)、日本でそんなことしないんだよね。iPhoneにも標準で「ホーム(Homekit)」アプリがあるけど、日本人の99%は一度も使っていないと思う。

私はホームセキュリティデバイスに肯定的だった。7年前くらい、ある会社の「スマホと連動するドアロック」を事務所用に使っていた。ある日「いま、みんなの鍵をアンロックしちゃったぜ。あはは」みたいな英語通知がベンダーからきて、冗談だったと全力お詫びが続いたのだけど、ああ、この手のものは便利さを優先してはいかんのだなと、それからダメ絶対にしている。そもそも交番とセコムとALSOKの国。やっぱり安全なんだと思う。

オフィスアプリ

ONLYOFFICE が有名。Microsoft 365やGoogle Workspaceの代替を目指す。もちろん日本語対応しているのだけど、印刷したときの日本語フォントに違和感があるなど「オープンソースあるある」なので、業務はもちろん、個人利用でも慎重に検証するのがよいと思う。英語だととてもいい感じなのに、日本語が入ると中華フォントっぽくなったり「□□□」に化けるアプリが多い。

オフィスアプリは、日本語のおかしな部分にもなんとか適応し、鍛えられてきたアプリを使いたい。Microsoft WordもOneDrive利用であればWebブラウザから無料で使えるし(印刷機能はほとんど使い物にならないけど)、ブラウザ中心でもよいならやっぱりGoogleドキュメント一択かなと。

クラウド版が便利だと一瞬でわかるアプリ

たとえば、Excalidraw は手書き風の図をちゃちゃっとかけるツールで、私もセルフホステッドで使っている。けど、ほとんど無料のクラウド版を使うほうが便利。セルフホステッドではAIは動かない。なんでセルフホステッドで使っているのか、私も説明できない。

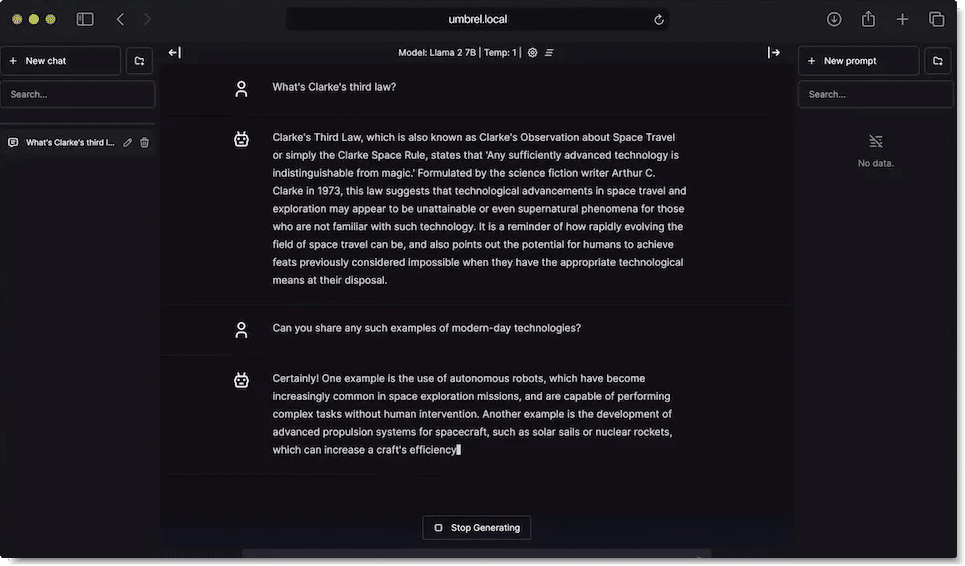

LLMや画像生成AI

生成AIのOllamaやStable Diffusion、それに多くの チャットボットインタフェース がCasaOSのストアアプリに並んでいる。けど、WSL UbuntuのDockerではGPUを使いづらくて、動くには動くのだけど、複雑な組み合わせのなかに生まれた刹那かもしれないし、長い間の安定稼働は悪夢レベルが高めだ。

それなら「CPUで動かせばよいだけ」でもあり、実際、WSLのUbuntuとベアメタルのUbuntuとの性能差はせいぜい3%から5%くらいで誤差レベル。ただ、モデルデータのサイズだけで10GBを超えるものがごろごろなのと「データを消してもWSLの実体ファイル(ext4.vhdx)は小さくならない」肥大化問題があわさって、それだけでバックアップと運用のめんどくささが一気にあがってしまう。生成AI系は普通にWindows側で動かして楽しむのがよいと思う。

とまあ、「セルフホステッドでなにをホストしていますか」スレなどで常連のアプリから、いくつかピックアップしてみた。

もちろん、Microsoft 365のすごいクラウドサービスと同じようなサービスが自分のパソコンで動いているのは、それだけで「魔法の箱」感があって面白いと思う。同じくおすすめしなかったパスワード管理アプリだって、逆に言えば「セルフホステッドでは、専門のクラウド事業者と変わらないセキュリティの仕組みを実装できる」ことでもある。

ともかく、セルフホステッドはまだまだネタがつきないので続ける。