「サマーセミナー」ちょっと調べてみた

尼崎市の「みんなのサマーセミナー」

豊中でも検討され始めているといううわさの「サマーセミナー」ってどんなものかちょっと調べてみた.

まずは豊中市の隣の尼崎市でやってる「みんなのサマーセミナー」ってやつを調べてみた.

ちょうど「UIIまちづくりレター まち・つくる通信」というのに良い記事があった.

・みんなのサマーセミナー

みんなのサマーセミナーはみんなの尼崎大学が始まる前の2015 年から開催されています。「学習する地域」構想の中でスタートされました。これは愛知サマーセミナーを参考にしているとのことです。愛知サマーセミナーは30 年前から開催され、今は3 日間で2000 講座を開催して7 万人が参加するという学びのイベントです。愛知サマーセミナーを5 年前にのちに実行委員となるメンバーの方々で視察に行かれて、その道中で尼崎でもやろうと決められたとのことです。

尼崎市では提案型共同事業という制度があり、市がこういう事業をするときに一緒にやる市民主体を募って行う事業です。2018 年は8 月4 日・5 日の2 日間、市立尼崎双星高等学校の全教室を借り切って300 講座が開講されました。参加費はほぼ無料です(材料費が必要な場合は有料)。実行委員、講師はみんなボランティアで、実行委員会に対しては市から30 万円が支出されていて残りは実行委員会のメンバーが協賛金や寄付を集めて運営されています。

引用元:https://urban-ii.or.jp/kou2/_pdf/UII_letter_30.pdf

前回イベントの時間割も調べてみた.

プログラムの一部をみるだけでも楽しそう.

堅苦しいタイトルばっかりじゃなくて、聴いてみたいという楽しそうなタイトルがたくさんある!

尼崎が参考にした「愛知サマーセミナー」

尼崎市が参考にしたという「愛知サマーセミナー」も少し調べてみた.

尼崎の講座コンテンツより、すこしお硬めな感じが多い印象。

それでもとんでもなく多くの講座を短期間で実施しているのは凄い.さすが本家という感じ。

https://www.samasemi.net/pdf/2023samasemi.pdf

ただ、少し気になるのは、2023年特別講座のコンテンツに、政治色が感じられるのは残念(気持ちが悪い).

でもコンセプトは同じ.

誰でも先生になれる

誰でも生徒になれる

無料で学べる

父母・教師・生徒・NPO法人が協働運営

圧倒的な講座数

バリエーション豊かな講座

教室内のみならず、フィールドワークも多彩

日常的な学びの場としての「みんなの尼崎大学」

「サマーセミナー」っていうのは、そもそも学校施設が利用できる夏休みの期間に限定して、年一回の大規模「学校ごっこ」のイベントを実施しようというもの.

それに対して「みんなの尼崎大学」のコンセプトは、地道かつ継続的に、地域の資源(あちこち分散して活動している学びの場)を活かして「学習する地域」を育ていこうということのよう.

実質的な運営は、尼崎市役所の「ひと咲きまち咲き担当局 ひと咲き施策推進部・尼崎大学・学びと育ち研究担当」となっていて、形としては市が主導しているよう.

3.みんなの尼崎大学のコンセプト

もともとこの構想は平成24 年度から5 年間、博報堂から尼崎市顧問として招かれた船木成記さんによるものです。

船木さんの中に、「学習する組織」ならぬ「学習する地域」というものがあり、それが元になっています。全国的に本物の大学ではない、コミュニティカレッジという取組があり、近畿圏でもいくつかありますが、それぞれのカレッジではそれぞれ自分たちで自主事業として授業のカリキュラムを組まれています。

みんなの尼崎大学もコミュニティカレッジの1つですが、事務局が授業を企画、実施するというよりは、まちの人が、ここかしこで行っている授業を把握して紹介していこうとされています。みんなの尼崎大学では尼崎市内のいろんな学びの場、例えば公民館とかお店などの民間の施設とかで行われる学びの場を大学のキャンパスに見立てて、尼崎市全体が大きい大学だというイメージで構成されています。

平成29 年から始めており、まずは市民の方々にみんなの尼崎大学を認知いただくために最初は事務局で講座を用意して、いろんな学びの場を宣伝されています。事業の進め方は、行政の職員と委託しているコンサルタントとともに考えながら組み立てられています。年間の事業予算としては、宣伝用冊子の作成込みで約500 万円とのことです。

引用元:https://urban-ii.or.jp/kou2/_pdf/UII_letter_30.pdf

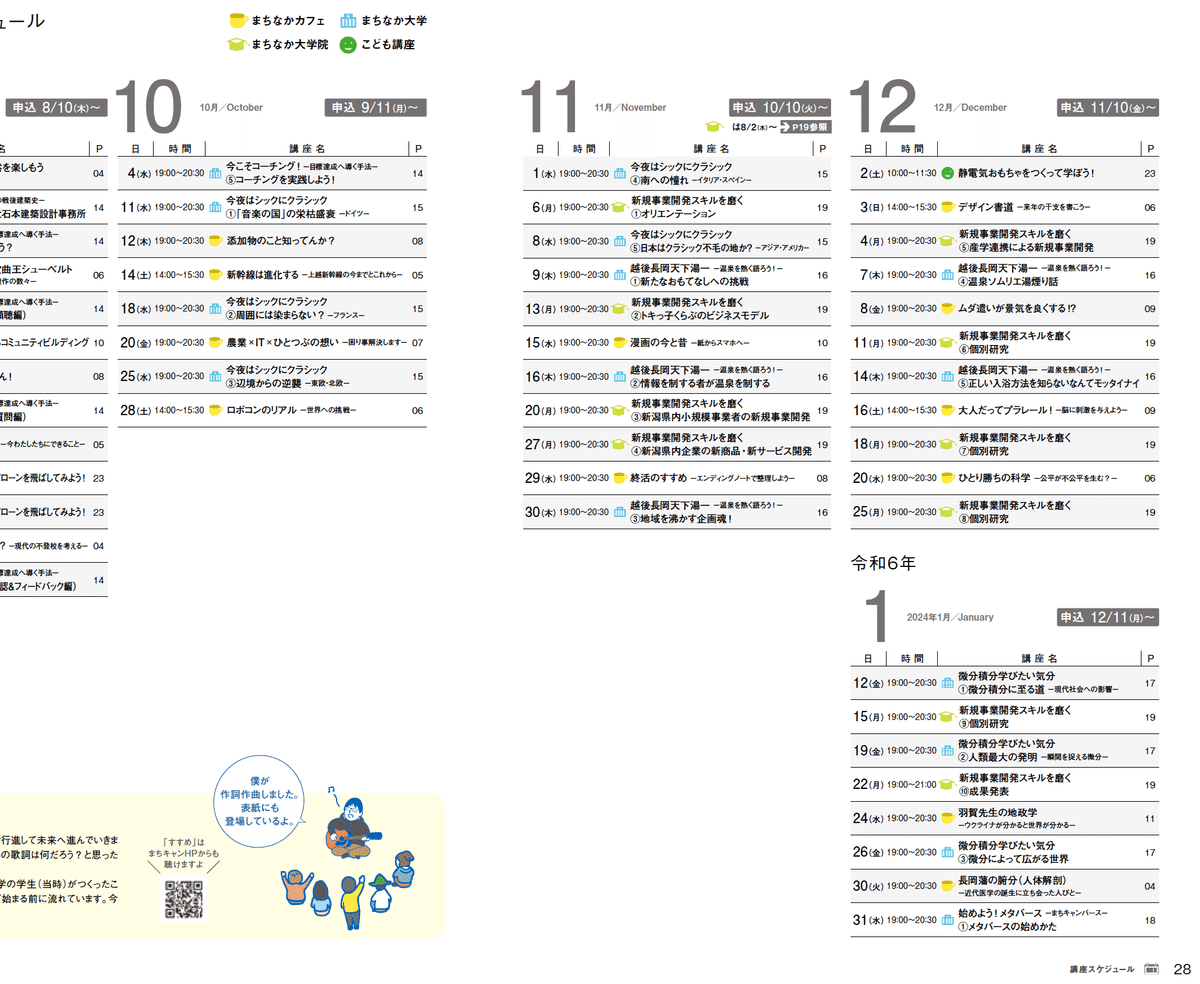

まちなかキャンパス長岡

https://www.machicam.jp/pdf/2023-kouzalist.pdf

尼崎大学を調べていると、高い確率で「まちなかキャンパス長岡」っていうのが引っかかってきた.

Webの情報を見る限りでは、お金を払ってでも行きたいような講座が多い.

長岡市の4つの大学・高専がプロデュースしているということもあって、講座のジャンルも豊富で面白そう。

キャンパス内には、

まちなか大学

まちなか大学院

こども講座

ボランティア企画講座

市民プロデュース講座

など様々な人が関与できるシステムになっているようです.

組織も明確にされていて、本当の大学っぽい感じがする.

WEBページでの見やすさも、デザインもすごく良くできていて、欲しい情報や聞きたい講座にたどり着きやすい.

多くの講座の内容は、アカデミックな内容が多く、講師として大学または高専の教授を担当している.

それでいて、ボランティア企画や市民プロデュースの企画も多いよう。

プログラムを見ているだけでも面白そう.

単発イベントにとどまることなく、継続的に市民が参加できるシステムになっている感じ。

まちキャンをサポートしている企業は多そう。

新潟県長岡市って、人口は豊中市の7割、尼崎市の6割.

長岡市は人口減少、高齢化の流れの渦中なのに、これだけのまちキャンのシステムを維持できるてきている仕組みは凄い.

尼崎市も園田学園女子大学と連携して運営してるし、豊中市もやっぱり大学と密接に協力しながら運営することは必須だろうなと思った.

とよなかって、やっぱ、阪大と音大やろな.