手塚治虫…AIで復活!!

ヤフーニュースに

「漫画の神様」こと手塚治虫の新作をAI技術で生み出すプロジェクト「TEZUKA2020」が、漫画『ぱいどん』を完成させたことを発表しました。

2月27日発売の講談社『モーニング』13号に掲載されます。

という記事が出ましたがご存じでしょうか。

これはどういうものかと説明しますと

「もしも、今、手塚治虫さんが生きていたら、

どんな未来の漫画に描くだろう?」

という疑問からスタートしたプロジェクトでAIに過去の手塚治虫作品から「手塚治虫らしさ」を学習させ、漫画の基本的な構成要素やキャラクターをインスピレーションソースとして、クリエイター陣が人間ならではの感性、経験を発揮し、作品として完成されたそうです

なんのこっちゃ難しいですが

つまり手塚治虫を学習したAIが手塚治虫の新作を書くってこと。

いや~きましたね。この時代が

ちなみにこのプロジェクトをけん引したのは、フラッシュメモリの技術を開発したキオクシア(旧:東芝メモリ)という会社で半導体メーカのようですね。

この新作に対してどこまでAIが担当するのかってことですけど

記事にはこうあります。

「制作にあたり、手塚治虫作品の世界観・時代背景・キャラクターなどを

人間が分析・データ化したものをAI技術に学習させ

生成した世界観、登場人物像、あらすじなどのプロットをもとに

クリエイター陣が発想を広げてシナリオ化したという。」

なので完全にAIが生み出したと言うより学習させる工程には人間の手が入りその人間が分析したデータがキモになりそうですね。

「手塚治虫らしさ」を学習させるってとこがポイントですけど

人間がどこまで「らしさ」を分析し

AIがどこまで「らしさ」をアレンジするかですよね。

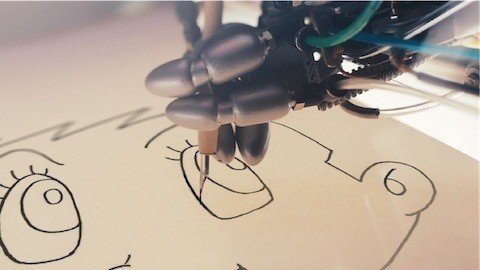

キャラクターについては、

「スキャンした作品データから、キャラクターの「顔」を抽出し、AI技術に学習させて生成したキャラクターの顔画像を、人間がシナリオに沿って服装などのキャラクターデザインを施して決定されたようです。」

ここでも最終的な調整は人間が行っていることが伺えます。

でもAI技術ってすごいですね。

2次元の線を物体として認識できるってすごいことだと思いますよ。

物体と言うかそこに描かれたものを別の何かと見極めてるってすごいと思います。

特にマンガなんてデフォルメされているわけですし

これが顔、これが体ってよく認識できたなぁって単純に関心しますね。

新しいキャラクターを過去のデータから分析して現代風にアレンジするのは

ここら辺はAIのオハコ芸といえるでしょう。

膨大なデータを基に分析し最適解を導き出すのは人間よりはるかに優れていると思います。

そこに感情や愛らしさを感じられるかというのは別問題ですけど

AIが生み出した手塚キャラというのは非常に興味深いですね。

ちなみにストーリーはというと…

『ぱいどん』は、管理社会の進んだ2030年の東京で、

記憶をなくしたホームレス「ぱいどん」が小鳥ロボットの「アポロ」と共に事件を解決すべく立ち向かうストーリー。

あらすじだけ見ると

手塚先生が題材にしそうな雰囲気はありますよね。

AI技術が“ストーリー”と“キャラクター”の視点で

「手塚治虫らしさ」を学習した結果、導き出した世界観がどのようなものか非常に楽しみであります。

さてこのような発表を受け

巷では予想通り賛否両論、

「漫画の神様への冒涜」

「AIが人格をコピーすること自体は面白い試みだと思うし生命への冒涜とまでは思わないのだけど、問題は人格をコピーするためにはAIにその人と同じ人生を体験させなきゃならないわけで、作品を読ませて学習させてもそれは「AI手塚治虫」じゃなくて

「AI手塚治虫を読んで漫画家を志した人」でしかないと思う」

というようなどちらかと言えば否定的な意見が目立ちます。

ボク個人の感想はと言えば率直に面白いと思ってます。

結果はどうあれ

このチャレンジ精神は手塚先生の理念に最も近いって思います。

新しいもの好きでトレンドに敏感で常に何かにチャレンジしている手塚先生のことだからきっと天国では笑っていることだと思います。

常に何かの先駆者になってきた手塚先生にとって

AI漫画の第一号っていうのも手塚先生らしいじゃないですか。

AIに限らずきっと生きていたら世界初のYOUTUBEマンガとか

SNSマンガってこともやって世界の度肝を抜くチャレンジをしていたと思いますよ。

作品の質で言えば

哲学や文学性、愛、人間賛歌など手塚治虫独特の唯一無二の世界観がある故

そこに土足で誰かが入ってきたり、そこに並ぼうとする者を排除する動きは

理解できなくもないし、それはたとえ完コピのAIであっても超えられるものではありません。

それは手塚作品が芸術性が高いからこそ起こる現象であって

仮にAIでなくてもそういう声は上がるはずなんですよね。

だからまぁいいんじゃないの?って感じです。

それよりも逆に

手塚作品という最も芸術性の高いマンガにAIを持ち込んだことの方が面白いと思いますけどね

芸術、アートなんて最もAIの苦手とする分野ですから

そこに切り込んできたのはかなりのチャレンジャーだと思います。

そして常にハッピーエンドとは限らない手塚マンガのストーリー性に

どのような哲学的要素、人間に悲劇、喜劇が盛り込まれるか?

ある意味で

人間らしさ、人間臭い手塚マンガにテクノロジーが挑む答えの方が面白いですね。

あと

手塚先生なら何ていうだろうってコメントが沢山寄せられていましたけど

そんなん決まってんじゃないですか…

「ボクにもこれくらい書けるよ」

ですよ。

過去様々な注目の新人に対し嫉妬やライバル心を抱く手塚先生のことですからきっとAIに対しても強烈な嫉妬心を抱くはずじゃないですかね。

手塚治虫といえば

数々の新しい表現方法やアイデアでマンガというジャンルを文化まで高めたわけです。

そして死してなお文化の新しい1ページとしてまた歩み始めたことは

ファンとして非常に喜ばしいことであります。