【火の鳥羽衣編】書き換えられた「羽衣編」の秘密!その真相とは?

今回は「火の鳥羽衣編」をお届けいたします。

「羽衣編」といえばこれまでの『火の鳥』とは大きく異なり

手塚治虫の実験的な要素が多様に含まれて

しかも非常に短い短編形式になっているのが最大の特徴といえます。

さらには手塚先生の意図しないところで

世間を驚かせる事態にもなる事となり2度も書き換えがなされるという

曰くの『火の鳥』にもなりました。

これによって「羽衣編」は全体の『火の鳥』エピソードからはちょっと外れ孤立した作品になってしまうのですが、この記事では、なぜそんな特殊な『火の鳥』になってしまったのかを

中心に解説していきますのでぜひ最後までご覧になってください。

--------------------

「羽衣編」の立ち位置

それではまずこの「羽衣編」が

どんな立ち位置になっているのか見てみましょう。

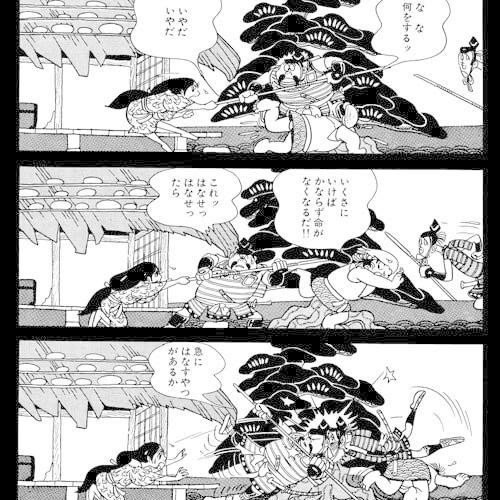

本作は1971年、雑誌「COM」に連載された第7作目の『火の鳥』です

日本に古くから伝わる「羽衣伝説」を元にした作品で

全編が、舞台で演じられるお芝居を客席から見たようなアングルで描かれた非常に特異な作品です。

定点漫画、ワンカメマンガ

パラパラマンガの進化版と言うべきか?

「能」なのか?

「浄瑠璃」なのか?

はたまた「歌舞伎」?

伝統芸能の事はよくわかりませんけど

自身のライフワークと語る『火の鳥』に

ここまで振り切った実験的な作風をぶっ込んでくる

手塚治虫という作家のあくなき挑戦の凄まじさを感じます。

とにかく

通常の作家であれば自身の思い入れのある作品をここまで破壊的にアレンジするのはあり得ないと思います。

読み始めるとすぐに分かりますけど

「え?何これ?」ってなりますから(笑)

ぜひ見たことない方は観てください。

それほどまでにこの作品は

異質でありぶっ飛んだ構成になっています。

書き換えさせられたストーリー

ストーリーは

舞台は平安時代

猟師のズクは家の前にある松の木に掛けられた薄い衣を見つけ、

それを売って金を得ようとします。

そこへ衣の持ち主である女性「おとき」が現れ、

その布は自分のものなので返して欲しいと言います。

ズクは三年一緒にいたら返してやるといい

ズクとおときは三年いっしょに暮らすうちに

二人の間には子供ができてしまいます。

しかし、実は「おとき」は未来からやってきた女性で

この時代の人間との間に赤ん坊ができたことで

タイムパラドックスになってしまうんです。

なので「おとき」は

存在してはならない我が子を殺そうとするのですが

やっぱり殺すことができず我が子を連れて未来へ戻っていく

というストーリーです

なぜこんなに短いストーリーながら

二度も書き換えをせざるを得なかったのか?

それは

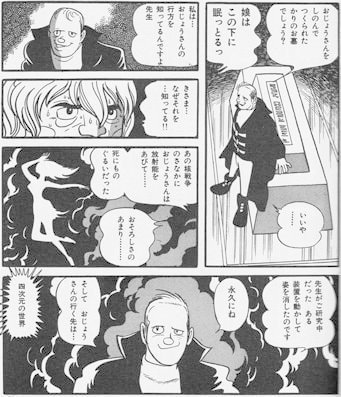

オリジナル版(COM版)では

タイムパラドックスが理由で子供を殺そうとするのではなく

「放射能の影響により奇形で生まれた赤ちゃんを嘆いて殺そうとする」

という理由だったからなんです

「おとき」は未来の核戦争によって被爆し

平安時代にタイムスリップして

そこで被爆した赤ちゃんを産み落とすという設定だったのですが

これが表現として宜しくないということになった訳です。

厳密には放射能ではなく「"毒の光"を浴びて」という表現になっていますが

被爆者の方々に配慮して

1978年の「マンガ少年版」ではすべての文章を現代語に近いセリフで書き直し放射線障害のくだりが一切なくなりました。

これには手塚先生は

「内容の中心がもっぱら核戦争の犠牲者を中心にした反戦テーマで

中に放射線障害を扱った部分が強烈に出てくるからです

ご存じのとおりこういったテーマはおろそかには扱えないのです」

と言っておられます。

これぞまさに出版するという事の難しさですよね。

もちろん被害者の方への配慮は必要でしょうけど

芸術や文化として表現できないもどかしさがあるというのは個人的には

ちょっとどうなのかな?と思うところはあります。

しかし差別やクレームといったものが結構来ていたようですし

ここら辺は手塚先生もかなり苦心したと思います。

そして2度目の書き換えとなる「単行本版」では

「マンガ少年版」とほぼ変わらないのですが

「おとき」が2200年後の未来から1500年後の未来に設定が変更したり

舞台も平安時代末期から、平安時代中期に若干ですが変更されました。

しかし、これによって

このあと大変なことが起きてしまうのです。

前代未聞の珍事

『火の鳥』は1話短編形式の作品ですが

大きくは全エピソードが繋がっていると言う連作です。

「羽衣編」につながる自作の物語は「望郷編」で

本来であればこの「望郷編」で「おとき」がなぜ

平安時代へ来たのかが語られるはずでした…

…ですが「望郷編」は1971年に雑誌『COM』に掲載されるも

発刊翌月に誌名が『COMコミックス』に変わってしまい

なんと連載は2回で中断、その後も雑誌自体が廃刊となってしまい

「望郷編」の連載が頓挫してしまうのです。

その後、紆余曲折を経て、雑誌『COMコミックス』から

朝日ソノラマの雑誌『マンガ少年』に移行されたときに

いよいよ連載が再開となりますが…

なんと!

物語そのものが書き換えられ、以前の存在そのものが無かったかのように

全く関係ないエピソードとして「望郷編」がスタートしました。

ええええええええーーーーーーーーーーーー!

今までのは一体なんだったの?

マジで!と二度見してしまうくらいの方向転換!

非常にややこしい展開ですが分かりますか?

ようするに連載途中だった「望郷編」をガン無視して

いきなり全く新しい物語の「望郷編」がスタートしたんです。

先生!そりゃあ困惑しますって…

そんな事あります?

これぞまさに曰くつきの『火の鳥』

詳しい詳細はこちらを是非チェックしてみてください。

これによって新しい「望郷編」では

「おとき」との関連については一切触れられることはなくなったため

「羽衣編」が完全に宙ぶらりんの作品になってしまいました。

最初は核被爆者の悲劇を書こうとしながらも世間への配慮で書き換え。

続く続編の「望郷編」の絡みでは雑誌廃刊により全く別エピソードになり

「羽衣編」との連結を断ち切られると言う

まさに曰く付きの『火の鳥』作品となってしまったのです。

ちなみに

「望郷編」では、奇形の子供コムが登場しますが

実はその正体は「羽衣編」で誕生した奇形の子供の成長した姿で

「おときの子」でした。

つまり不定形生物ムーピーの正体は

元々被ばくの障害者の設定だったというわけなんです。

真実を知るとぞっとしますね。

このオリジナルの設定は残念ながらボツになった「幻の火の鳥」となっておりますが角川文庫の「火の鳥別巻14巻」で読むことができます。

別巻収録の幻の「望郷編」のオープニングでは「羽衣編」の舞台から戻ってきた「おとき」の姿が描かれていますのでかなりのレア火の鳥です。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね

乱世編とのつながり

そして

時系列でいえば「羽衣編」は

続く「乱世編」の源義経の時代設定に連結されるはずでしたが

これも今回の改編により「望郷編」と「乱世編」とのつながりも遮断され

「羽衣編」は完全孤立した作品になってしまいました。

しかも「乱世編」も本当は「望郷編」の方が先に連載していたにも関わらず

先のような問題が勃発したために

連載中の「望郷編」を放ったらかしのまま

いきなり時代をすっ飛ばして「乱世編」を描きだします。

(なんで????、マジでこの辺りの手塚治虫の思考は意味不明…)

しかも描いたはいいけど

「乱世編」は一回きりで雑誌「COM」が廃刊のため幻の作品になったり

もうしっちゃかめっちゃかになってます(笑)

(これも火の鳥14巻に収録)

とにかくこのあたりの『火の鳥』はかなり散らかりっぱなしの

カオスな状況になっていますので覚えなくてもいいです。

ややこしいんで。

とりあえず改編されて読みやすくまとめ上げられている「単行本版」の流れだけを押さえておけば問題はありません。

過去にこのような事があったという事を踏まえて

なるほど「羽衣編」ってそういうことなのねと

認識していただければよいかなと思います。

詳細はこちらの動画にて。

結局なんだかんだ短いながらも

『火の鳥』の一貫したテーマである「反戦」「戦争の悲惨さ」を描いているところは流石です。

平和を脅かすのはいつの世も戦争であり

そして民衆は否が応でもそれに巻き込まれていく不条理。

そしてわずか40数ページの実験的作風でありながらも

「愛」と「命」、そして「不条理」を盛り込み

『火の鳥』らしさのテーマに沿った仕上がりになっているのは見事の一言。

ただ「羽衣編」が正式なエピソードとして

認めないという声もあることも事実。

「羽衣編」がなくても全エピソードの相関関係が崩れることはない特殊なエピソードですのでこの辺りの賛否は何とも言えない感じではありますね。

最後に個人的に気になることを一つ言わせていただくと

この演目の舞台となるシーンが最初と最後に出てくるんですが

これがいつの時代なのか分からないんですよね。

おそらく観客の服装から言って連載当時の1971年の設定で

平安時代の舞台劇を見ているということなんでしょうけど

深い意味はないのかもしれませんが

これの意図が良くわかんないんですよね。

しかも観客のモブが猛烈な手抜き感といいますか

あきらかに手塚タッチではない異様なページなんですよね(笑)

ちょっと気になるんで

もし分かる方がおられましたらコメント頂けますと幸いです。

というわけで今回は火の鳥「羽衣編」お届けいたしました。

次回はこちら