【手塚治虫漫画全集】全巻紹介 第3弾!88巻~100巻編

手塚治虫と言えば

信じられないほど膨大な数の作品を残している作家であります。

「手塚治虫漫画全集」でも全400巻あり、ファンの方でも全部読んでいる方は少ないと思います。

なので「名前は知っているけど何を読んでいいのか分からない」と言う方が多いのは当然。そこでこの【note】では講談社発行の「手塚治虫漫画全集」をベースに手塚作品をガイド的に紹介しています。

今回はその第3弾!

88巻~100巻までのご紹介となります。

「メタモルフォーゼ」

1976年に「月刊少年マガジン」にて連載

「メタモルフォーゼ」とはドイツ語で変身、変化と言う意味。

手塚作品の特徴の一つとして「メタモルフォーゼ(変身)」が大きく関わってきます。というより必須です。

ガチです。

手塚治虫=変態(メタモルフォーゼ)と言い切っても差し支えないくらい手塚作品にとって欠かせない要素なのは間違いありません。

「バンパイア」「リボンの騎士」「ふしぎなメルモ」など挙げたら際限なく出てきます。

これから出てくる「アラバスター」や前回の「グランドール」もそうですし

「きりひと賛歌」なんかもメタモルフォーゼです。

とにかく手塚=メタモルフォーゼです。

そしてこの作品はその「メタモルフォーゼ(変身)」を主たるテーマとした作品集であり変身をテーマにした7編を収録した短編集です。

この頃と言えば仮面ライダーやウルトラマンなど変身ヒーローものが

流行っていましたので手塚先生はかなり意識していたことと思います。

しかしこれらのヒーローものと比べ手塚作品の変身の特徴は

「人間的であり屈折した変身」が多いこと。

いわゆるヒーローものではない変身

手塚先生は自身のエッセイ集ではこう語っています。

「古来から動物の人間への化身、人間の動物への変身といった言い伝えや物語が、世界各地に無数に存在するのも、こういったおたがいの感覚的な類似点が生みだした幻想であろう。ハクチョウの清楚さ、キツネの狡猾さ、ヘビの陰険さ、チョウの軽快さ、

これらは何かの種類の人間にぴったり通じるものだ。

それだけに、これらの動物が人格化して人間と交わるのが、

至極当然のような錯覚を古人が感じてもおかしくはない」

なんだか難しく聞こえますが、要は昔から人間には変身願望があり、

動物の擬人化も同じ理屈だと。

手塚流のメタモルフォーゼへの回答がこの作品集には描かれていますので是非読んでみてください。

戦慄の運命を描く「ザムザ復活」をはじめ、手塚治虫の変身作品はまさに変態の極が拝めます。

手塚治虫の変身の謎など「黒手塚」要素を読み解く上で

こちらも参考にしてみてください。

次のアラバスターにも通じる内容です。

「アラバスター」

1970年に「少年チャンピオン」にて連載

いわゆる「黒手塚」の代表作とも呼ばれる筆頭作品です。

ですが手塚先生自身からの評価が低く自身もスランプの時に書いていたそうで読書の受けもあまりよくなかった作品でした。

控えめに言っても後味のよくない作品なので

本作の評価はくっきり二分されます。

生物を透明にする光線銃で自らの体が半透明化してしまい醜い姿になってしまった主人公は、世の中の美しいものを憎み、怪人・アラバスターとして破壊工作を繰り返すといったカオスなSF犯罪サスペンス

半透明というグロテスクな外見ばかりに目がいきがちですが

実は内面、心のグロさ加減の描写が超一級なのです。

スランプ時期に描いただけあってその当時の心境がモロに反映されているかのようなドス黒い憎悪渦巻く心理描写は正直病んでます(笑)

人間の悪の心を徹底的に表現したストレートな描写は胸糞悪くもなりますし当時の評価が良くなかったのもうなずけます。

しかし手塚先生の死後30年以上も経つのに今でもいろんな形で復刻や再販され注目を集めているのはこの作品の未知なる魅力に引き寄せられるからでしょう。

今、改めて読み返してみると作品自体のクオリティは本当に素晴らしいものだと実感できます。

個人的には超オススメの一冊です。是非!

「ダスト18」

本来は死ぬべき人間だったのに生き残ってしまった。

「生と死」という手塚治虫の根源テーマがモロに投影された作品。

しかし人気はあまり出ず本人も単行本化に大反対した作品でもあります。

内容も少し難しく一般受けしなかったのも頷けますが

決して面白くない訳ではありません。

同じく「生と死」を扱う代表作「火の鳥」の少年版といったところでしょうか。

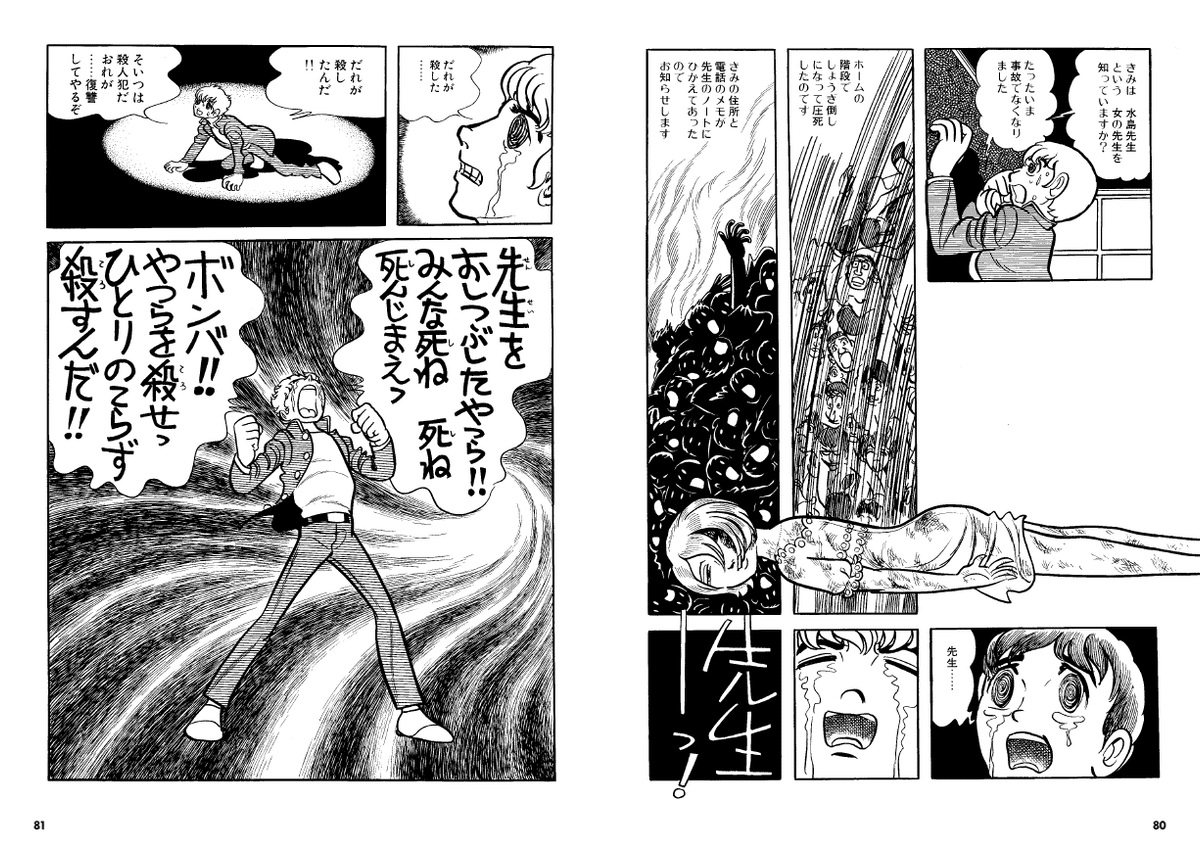

「ボンバ」

1970年に「別冊少年マガジン」にて連載

誰の心にもひそんでいる憎悪の気持ちを、幻影の馬に託したスリラーマンガ。

憎しみ、恨み、妬み、つらみ、その想いが人を破滅に導くという一番怖いのは「人間の心」と言わんばかりの作品でとにかく暗いです。

圧倒的に暗い。

主人公の孤独な少年が先生に怒られて腹を立てているところに目のまえに「馬」があらわれ先生を殺してくれと願う。

すると翌日事故で先生は亡くなる。

両親に腹を立てていると「馬」が現れ

願うと両親は事故で亡くなる。

エスカレートして挙句には東京中がパニックに…。

デスノートみたいな作品です。

この制御不能の憎しみのエネルギーが果てしなく深い作品であり

このころの手塚先生はスランプで相当病んでいたようで

その心の影響がモロに作品に反映されたものになっています。

「鳥人大系」

1971年作

ズバリ!手塚版、猿の惑星ですね

知能を持った鳥たちが人類としての地位をめぐり人間と敵対するという話

もう本当、鳥の惑星です。

宇宙の進化を司る査定委員会っていうのがあるんですけど

「人類は歪んだ進化を辿っている」として

地球の進化の歪みを正すために鳥類の知能を強化するんですね。

そしてついに地球の主導権は進化した鳥に移ってしまいます。

そして鳥が地球を統治するんですが

歴史は繰り返すと言わんばかりに戦争、政治腐敗、退廃と

あの時の人類と同じ道を辿るんです。

この結果を重く見た査定委員会が新たな提案を…。

本当の支配者は人間でも鳥でもなく別の生き物だと。

ゴキブリじゃね?

生命力も驚くほど強いし

知能さえ与えれば支配者も可能ではという議論が…。

さてこのあとの展開はどうなる?というストーリーでありますが…

めっちゃ面白いでしょ。これは本当面白いですよ

SF小説ファンを唸らせた傑作と言われていますから。

手塚治虫先生の文明観が現れた至極の逸品と言えます

「鉄の旋律」

1974年作

出ました。全編に渡り暗いです。救いようのない暗さがあります。

もう復讐の鬼です。

両腕をマフィアに切り落とされた男の復讐劇なんですが

冒頭の腕を引きちぎられるシーンはまさに映画のワンシーンのような演出といえます

両腕がなくなり絶望的な状況から思い通り動かせる義手を探し求め

ついに理想の義手に出会います。

エネルギーの増殖が物体を動かす力に変わる義手で思いのままに動かすことのできる義手というわけ。まぁ簡単にいうと超能力です(笑)

つまり意志の力で義手を動かせるという設定なんですが

動機が復讐なんであまりにも意思の力が強すぎるんです。

憎悪の力がハンパじゃなくて自分が寝ている間に

義手が勝手に部屋を抜け出して復讐していくんです

復讐の念によって操られる鉄の義手は、主人公本人にも制御不可能になってもうそれこそ、とんでもないことになっていきます。

「あとがき」によると、このとき虫プロが倒産し、

手塚治虫の過去の作品への権利が奪われている状況下で書かれた作品らしく

とても漫画なんて描いてる場合じゃない時の作品であります。

先のボンバといいアラバスタといい作者の精神状態というのは

モロに作品となって表れるということなんでしょうね

「シュマリ」

1974年作

明治初期の北海道を舞台にした大河ドラマ

シュマリってどんな話かというと、これが一言で言い表しにくい。

1870年代から1900年にかけて、

怒涛の勢いで変化していく日本において北海道という辺境の土地で

翻弄されたりのし上がっていく人たちの姿を描いている作品です

本州の人間がどんどん入り込んでいって、

原住民であったアイヌの人たちがどのような影響を受けたかという

現代でも問題になっている「アイヌ差別」とか「アイヌ新法」にも

関連する内容。

開拓の過程で近代国家が一気に進み

「侍」と呼ばれた職業もなくなり時代の荒波に飲まれていく群像劇

主人公のシュマリとはアイヌがつけてくれた名で

おたずね者の殺人犯である彼には本名すらない

そしてその右腕を包帯で縛り吊っており

別に怪我してるわけじゃないんだけど

人を殺めないように戒めとして右腕を使わないようにしてる

一見すると壮大なドラマ設定なんですけど

個人的には

このシュマリが終始何がしたいのかわからない(笑)

このシュマリの根底には

「他の男と逃げた妻を探す」であったり

結局何がしたいのかよくわからなかったんですよね。

色んな伏線があるんですけど珍しく回収せずというか

本線とは関係ないもので

ボクだけかもしれませんが手塚先生にしては良くわかんない作品でした。

それでは今回はここまで。

次回第4弾はこちらです