手塚治虫「神の偉業」7選

今回は「押さえておきたい手塚治虫の偉業7選」をお送りします。

前回ご紹介できなかった本編を今回はたっぷりとご紹介いたしますので

ぜひ最後までお付き合いください。

そして前回の喋りすぎて本編がご紹介できなかった前振り動画

そちらも併せてご覧になってみてください。

それではいってみましょう。

まずは

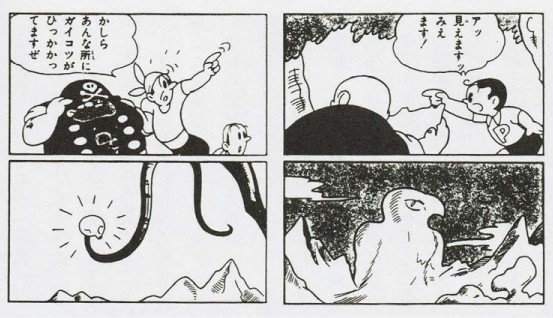

①マンガ表現の革命

「同一化技法」

これはですね「新宝島」という衝撃のデヴュー作で発表当時に革命を起こした技法で読者目線に立った表現をしたことです。

「え?何?なにを言ってるのかわからない」と思った方もおられると思います。

実はそれほどまでに

今日では当たり前すぎてその革命に気づかない技法なんです。

これまではマンガの構図というのは正面、もしくは舞台の演劇を客席から見ているだけの表現方法が主流でした。

キャラクターも舞台のように横の動きしかないですし

あってもキャラクターのアップのみ。

そんな時代にキャラクターの視点から見た構図を描いて

マンガの世界観に読者を引きずり込ませるようなテクニックを披露しました。

…でもこんなの今じゃ当たり前じゃないですか。

ですがこの視点の移動というのは当時では画期的で

これが初めて登場した時の衝撃といったら

読者は口を揃えて「ぶっ飛んだ」「ひっくり返った」など

そのインパクトの大きさを語っております。

この視点の変化という革命は読者に迫力や共感を与える効果として

今日ではスタンダードになっていきます

この手法に加えて歴史を大きく塗り替える伝説のコマ割りが登場します。

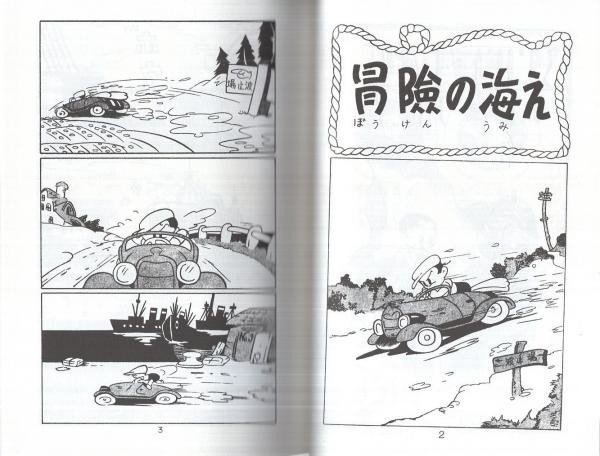

それがコレ

なんてことないただ車が走っているだけのページなんですが

これの何がスゴイかと言いますと…

4コママンガや短編といったものが主流だった時代に

長くてもせいぜい20ページが長編とされている時代に

ただ車を走らせているだけで冒頭2ページを使うという

大胆かつ破壊的なオープニング、

全編においては200ページを超える一大巨編を描きました。

まさに映画のようなスピード感と立体感をマンガの視覚効果に持ち込み

マンガの持つ可能性を一気に引き上げました。

これらはもはや意識することのないほど当たり前の事ですが

この革新的な変化がなかったら

マンガという巨大産業は生まれなかったでしょう。

この感動については藤子不二雄A先生の傑作「まんが道」でも語られています。

②天才的サンプリング術

「映画からの引用」「文学と漫画の革新」

「ディズニーへの憧れ」「宝塚歌劇の世界観」

と4つのポイントがあります。

手塚作品の特徴として良いものを取り入れてミックスすることが

極めて高い次元で行われています。

ボクは恥も外聞もなく良いものは自作に取り込んでしまう悪いクセがある

と自分でも認めているように

次々とマンガというジャンルに新しい技術を取り入れてきました。

名作「ジャングル大帝」は映画ターザンの影響を受けていますし

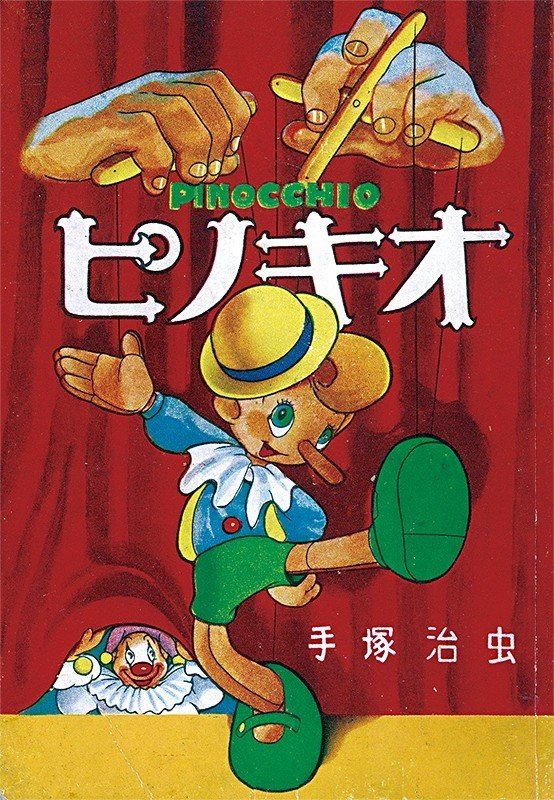

ディズニーに至っては手塚先生にとって憧れの存在であり手塚タッチの根源はディズニーからきていることは見ていてすぐに分かりますよね。手塚作品の初期のものはまさにディズニータッチです。

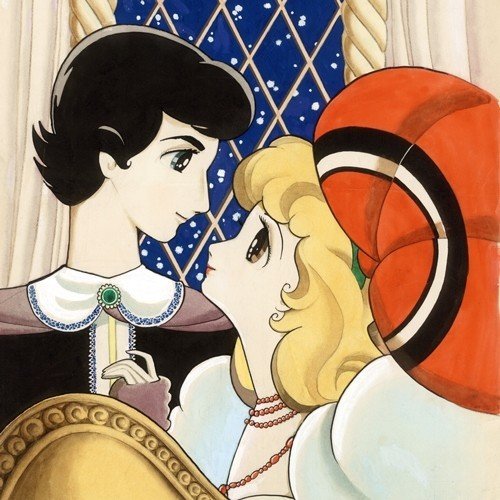

「リボンの騎士」もまさに宝塚歌劇の世界観ですし自分が見て聞いて感じて良いものはすぐに取り入れ

そこにオリジナリティを加えていくのが手塚流です。

手塚先生は非常に読書家でもあり超人的な速度で読破していきます。

その速度たるや「ペラペラペラ~」って読んじゃうんですよ。

15分で1冊読んじゃうみたいですよ。

特にドストエフスキーやゲーテなどの文学作品も好んで読んでおり

これらもマンガにいち早く取り入れました。

芸術や音楽にも精通しておりピアノの腕前も相当なもの

ピアノのコンテストで優勝するほどの腕前

当時はコンピューターといわれていたテクノロジーについても

今でいう「理系男子」と言われるくらい精通しており

自身も医者でもあり文系と理系のハイブリッドな知識を持ち合わせていたまさに天才です

特に映画的手法や映画からのオマージュは頻繁に手塚作品には出てきますので意識してみてみると面白いと思います。

とにかくインプットとアウトプットの掛け算が

極めて高い次元で融合させることができたのが手塚治虫という作家です

③画風をアップデート

これはひとえに40年もの間、一線で活躍してきた証とも言えます。

時代と共に画風を変えるんです。

タッチを意識的に変えるってことです。

10年ひと昔と言われるように10年も経てばトレンドは変わり

読者も年をとっていきます。

今でこそ幅広い読者層を持つマンガですが当時はそうも言ってられませんでした。

加えて劇画ブームがあったりして自身のタッチを変えざるを得ない環境にあったこともありますが

それでもこの手塚治虫のアップデート加減は凄まじいものがあります。

変遷をたどれば明白ですがすごい変化量です。

スランプ時期には「手塚は時代遅れだ」「丸っこい絵はもう受けない」などのバッシングを受け、階段から転げ落ちるほどに悩み

ノイローゼの塊になるほど画風に苦しみ続けた手塚先生

それでも1970年の「きりひと賛歌」によって新しい手塚タッチを完成させます。

そこからは新しい手塚流タッチとして

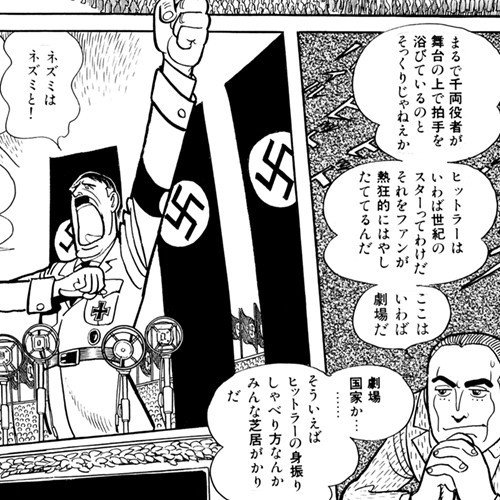

「ブッダ」「ブラックジャック」「アドルフに告ぐ」など

後世に残る傑作を連発していくことになります

この自分のタッチを強制的に変えていくってものすごいことなんですよ

体に染みついたクセのようなものを変えるなんて並大抵のことではありません。みなさんも自分の筆跡を変えるってそんな簡単なことじゃないですよね。

それをやってのけるなんて本当に規格外です。

さらに鉄腕アトムやジャングル大帝などで一時代を築いた

頂点まで登りつめた自分のスタイルを捨てて

新しいことにチャレンジしていく姿勢は本当に凄まじいものがあります

これにより時代に淘汰されず

常にトップランナーとして業界に君臨し続けているわけです。

④神業ストーリーテリング

「高度な省略テクニック」手塚先生ほどこの技術に長けたマンガ家はいないでしょう。

限られたページ数の中ではいかに省力して物語を構成していくかが作家の技術の見せ所ですがこの完成形と言えば「ブラックジャック」でしょう。

1話完結型としては極めて高い技術にあります。

重厚なテーマを織り込みながらも毎週完璧なオチをつけることなんて

もはや神業です。

その技量は並み入る熟練のマンガ家でさえ舌を巻いてしまうほどの完成度で

おそらく今後これを超える作家は出てこないと言わざるを得ないほど

漫画家にとってお手本となるマンガです、

読めば読むほどその圧倒的な技術に驚かされる

手塚治虫にしか描けないすべての技術が詰まったマンガの理想形でしょう。

「サンプリングの最高到達点」

手塚先生は実際の社会情勢や社会風刺を描くのですが

この「奇子」では当時の不安定な日本の社会情勢を

マンガと複雑に絡み合わせたいわばサンプリングの極致として紹介されています。

これは手塚作品の一貫したテーマともいえるものなのですが

戦争の悲劇、人間の愚かさ、命、生きる、など手塚先生が次の世代に残そうとしたメッセージが手塚作品には込められており、

それが手塚先生がマンガを描く原動力にもなっています。

この「奇子」にはまさに戦後間もない、日本の闇や人間の愚かさや昭和という時代にメスを入れた衝撃の問題作となっております。

暴力、近親相姦、目を覆いたくなるほどドス黒い人間の内面を描いた

「奇子」はサンプリングの到達点といっても過言ではないですね。

ストーリーテラーとして日本漫画界発展の礎を築いた功績は

限りなく大きいものであるといえます。

⑤創作への使命感

「戦後史の回顧」「日本人とはなにか?」「戦争体験とはなにか?」

戦後史の回顧というのは作品の中ではよく出てくるテーマです。

絶筆の「ネオファウスト」や「グリンゴ」では

欲望の原動力の先に何を手に入れたのか?

という問いを投げかけてきます。

「ネオファウスト」では「若さ」を

「グリンゴ」では「お金や出世」を

どちらも日本の経済成長期に書かれた遺作であり手塚先生が

常に行き過ぎた資本主義に警鐘を鳴らしたメッセージが込められております。

戦争に至っては戦後間もない頃、

特に手塚初期作品の多くは反戦や戦争の愚かさというものを

異星人との対立構造などで頻繁に描かれることになります。

代表作「火の鳥」では終末戦争後の未来を描いたりまさに創作の原点には

戦争体験を語り継ぐ「戦争を生きた者」としての使命感のように描かれていくようになります。

他には、性描写や社会風刺、、ピカレスク、ロマンチシズム、両性具有など

当時の様々なタブーに果敢に挑戦していく創作意欲というのも手塚先生の偉業のひとつであると言えるでしょう。

新しいジャンルを次々と開拓したフロンティアスピリットと創作量は他の作家の追随を許さないほど圧倒的功績です。

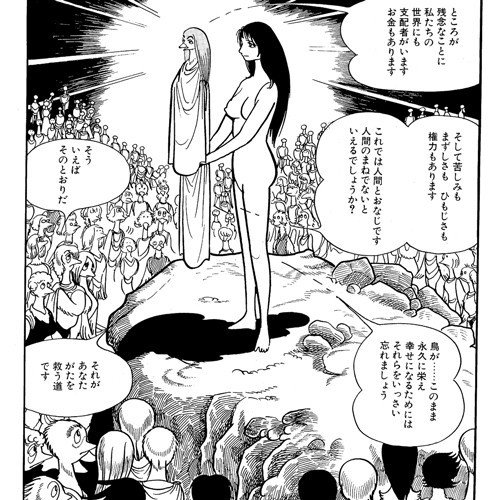

⑥超時代的テーマ

「生と死」「差別と抵抗」「戦争と平和」「文明と退廃」

これらはいつの時代にも

人々が心に問いかけてきた永遠ともいえるテーマです。

人類は歴史の中でこれを性懲りもなくずっと続けてきたわけです。

「歴史は繰り返す」のように戦乱と天下泰平を繰り返し

ずっとずっと同じ事を辿ってきた歴史があります。

この普遍的な人類のテーマを手塚先生は

マンガという新しいジャンルにアプローチしてきました。

子供マンガに「人類の滅亡」だなんてとんでもないテーマを持ち込み

物議を醸し出したこともあります。

マンガは娯楽だという時代に悲劇性を初めて持ち込んだ作家でもあります。

薄っぺらなペラペラの正義じゃなくリアルな終末思想、

ヒューマニズムを描いて議論の種になったこともあります。

しかしこれらは

互いに違う価値観、肌の色も違う民族性、言語の壁

など、これまで超えることができなかったメッセージを超える手段の一つとしてマンガなら越えられると信じそれを描き続けてきたわけです。

手塚先生は「マンガを世界統一言語」にしたいという思いがありました。

世界です。世界。

言語を超えた世界の統一言語それがマンガであると

いや~デカイ。スケールがデカイ!

これこそが手塚治虫が思い描くマンガの象徴であり

マンガというジャンルを世界に誇れるカルチャーにまで押し上げた

偉業であるとともに手塚治虫の一貫したテーマでもあるということです

⑦日本SFのパイオニア

日本にサイエンスフィクション(SF)と言うジャンルを定着させたのは

誰あろう手塚先生の偉業のひとつです

現代日本文学の巨匠と言われる筒井康隆さん

彼がいたからこそ、

日本でSFが当たり前に読まれるようになったといっても過言ではないと言われているSF界の巨人です。

その筒井康隆さんを含む、小松左京さん、星 新一さんの3名を

「SF御三家」と呼び日本のSF文化を築いてきた超重要人物として

位置づけられているのですが…

この3名ともに、手塚治虫に憧れ影響を受けていると公言しています。

つまりは手塚先生の「新宝島」や「鉄腕アトム」他、

手塚SF作品がなければ今日の日本のSF文化の発展は

なかったと言っても決して大げさな話ではないでしょう。

ちなみに手塚先生がスタンリーキューブリックからSF映画の最高傑作ともいわれるあの「2001年宇宙の旅」製作のときに美術監督としてオファーが来ていたのは有名なお話。

世界的にも手塚先生が描くSFの世界観というのは

評価されていたってことですね。

というわけで偉業を7つお届けしましたが

ほんとはね。まだまだあるんですよ。

でも7選ってキリがいいじゃないですか。なんとなく(笑)

またの別の機会にでも他の偉業もお伝えしていこうと思っております。

今回は手塚治虫ぴあの記事に沿って手塚治虫の偉業7選をお伝えしましたが

これらはひとつの参考としてとらえていただければよいかと思います。

手塚作品を読むキッカケとして、楽しむネタとして

そして日本漫画の歴史を振り返ってみるネタとして知っておいたら面白いのではないかと思います。