【ブラックジャック】オールカラー版解説!

今回は「ブラックジャックオールカラー版」をご紹介いたします。

単行本と言えば折角連載当時はカラーでも

単行本ではモノクロになってしまいます。

これってある意味でもったいないですよね。

しかし本作は収録エピソードがすべてカラーで掲載されているという

特別仕様のブラックジャックであります。

今回はそのオールカラー版の魅力をお伝えしますので

ぜひ最後までお付き合いください、

それでは本編行ってみましょう

-------------------------------------

まずは本作の特徴の前にカラー作品がどういう立ち位置にあるのか

見ていきましょう。

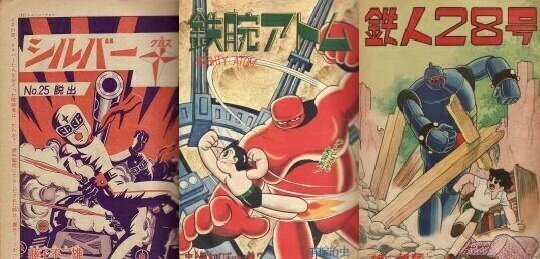

1960年代までの子ども雑誌には多くにはオールカラーや2色のマンガが

多数収録されておりました。

人気マンガ家のカラー作品が掲載されるということは

その雑誌のセールスポイントにもなっていたので

どこもかしこもカラーが当たり前の時代であります。

当時人気絶頂だった手塚治虫ともなると

当然たくさんのカラー作品を描いておりました。

しかし、せっかく描いたカラー原稿も単行本化の際には

コスト面、技術面から見ても当時は掲載が難しく、カラーで収録されることがあまりない状況でありました。

しかも今のように原稿を保管してくという概念も

あまりなかったため、掲載されなかったカラー原稿は誰かにあげるか捨てられるかしてそれはもうズサンな管理をされていた時代です。

ですから…このご時世に復刻しようにも

当時の原稿が見つからないために二度と陽の目を見ることができなかったという作品も多く存在しているんですね

ですから手塚治虫の連載当時のカラー原稿を拝めるというのは非常に貴重でありますし何より書き換えで有名な手塚先生ですから

当時の原稿が現存しているということ自体が

大変喜ばしいことであります(笑)

この辺りにつきましては別記事もありますので

そちらをご覧になってみてください。

そして手塚治虫の彩色の特徴と言えば水彩であります。

使用している画材は「さくらマット水彩絵の具」

そうです。みなさんが小学生の頃に使ってたあの画材です。

驚くべきことにボクらが小学生の頃に使ってた画材と同じものを使って

手塚先生はあの独特の淡い色彩を表現していたんですね。

これぞまさしくプロの技といえます

しかも60年台当時ですとメインの11色のみでそれを色々と組み合わせて

あの色彩を出していたそうでこれも驚きであります。

彩色に関して言えば水彩なのでペン入れした原稿に

直接彩色すると滲んでしまうんですね

それを克服するために

主線のみの原画を描いた後に、

それを印刷所に入れ「清刷」を出してもらってそれに彩色していたんです。

つまり一回印刷してさらにその原稿に彩色していたというわけです。

超絶に面倒くさく手間のかかる作業ですが

当時はコピーや複写といった技術が発達していなかったので

このような作業を経て原稿を仕上げていたんですね。

色指定して印刷所に任せることもあったのですが

その出来栄えと比べると雲泥の差があります。

今見るとインクの沁み込みであったり色のズレ、混ざり、劣化のような

ひどい有様ですが当時の技術としてはそれでも先端技術であったわけで

それを補う意味でも手塚先生はご自身で彩色されておりました。

手塚先生がいかに印刷効果を考えながらも

配色をしていたのかという事が伺えますね。

ちなみにワンピースの尾田先生が着色している2021年の最新動画がありましたのでそれをリンク貼っておきます。

決してどちらが優れているとか優劣の問題ではなくて

今から50~60年前と現在の違いを見比べてみると面白いので

ぜひご覧になってみてください。

【ONE PIECE】尾田栄一郎先生が描く『ルフィ』【ジャンプ作家の神ワザ】

そして手塚先生はカラーも

幼年向け、少女漫画向け、少年漫画向けそして大人マンガ向けと

それぞれ色使いも意識的に変えていたんですね。

幼年向けのものは単色、原色に近い色使いであったり青年漫画ではエロティシズムを感じさせる色使いになっております。

どうでもいいようなこだわりなんですけど

その積み重ねが天才手塚治虫のこだわりであり漫画の神様と呼ばれる仕事なんであります。

…というわけで前置きが長くなってしまいましたが

早速収録作品を見て参りましょう。

本編は最初の数ページがオールカラーで残りは白黒赤の3色カラー仕様になっておりますので厳密にはオールカラーではないのでそこはご愛敬ということで(笑)

まず

「灰色の館」

これ古畑みたいなミステリー要素を含んだ怪奇サスペンスになっておりまして歪んだ人間の業を描いた手塚治虫らしいエピソードです

なんといっても冒頭扉絵のカラーの迫力、血管ひとつひとつに彩色されている細かい仕事ぶりが伺えますね

これを見るだけでも十分買う価値あります。

「パク船長」

これも迫力の扉絵、よーく見るとボクらが小学校時代に経験した同じ塗り後が見えます。

あ~同じ画材使ってんだなぁって親近感沸いちゃいます。

「二つの愛」

交通事故で腕を亡くした寿司職人のお話ですけどこれ結構人気の高いエピソードです

これはスクリーントーンではない水彩での背景色が楽しめます。

意識してみるとそこかしこに背景を水彩で塗りつぶしてあることが分かるので、あぁこういう表現効果を利用してるんだと感じます

特にこの物語は感情の揺れが激しいので背景色によって上手く感情の表現をコントロールしている手塚治虫極みの技術を拝むことができるのでぜひご覧になってみて欲しいですね

「ネコと庄造と」

これもかなり人気のあるエピソードですね。

しかし本編ではオールカラーであるという特性があまり活かされていないんですね。残念。

強いて言えばモノクロでも十分に問題ない作品なのですが折角のカラーである以上、その特性を感じたかったのですがオールカラーではない3色カラーでは本編の良さを上手く引き出せていないように感じます。

当然ですが物語には全く影響ありませんので…(笑)

ちなみにこちらは「ブラックジャック大解剖」にて生原稿がご覧いただけます。必見!

「イレズミの男」

極道のイレズミのお話なんですけど

これぞカラーで見るに値するエピソードですね。

手塚治虫の色彩が見事に表現されています。

贅沢言えばすべてオールカラーで見たかった。

むしろお金を払ってでも見る価値あるエピソードです。

これぞ色彩があることでより世界観に没入できる良い例だと思います。

「地下水道」

これもオールカラーでぜひ見たかった。

地下道での影の部分であるとか炎に包まれる爆炎

そして焼け焦げた少年の表現

素晴らしい作品だけにオールカラーで見たかったなぁ…

「水とあくたれ」

何気に手塚治虫の水の表現、海の表現って多くの漫画家に特大の影響を与えていると思うんですよね。

これあまり皆さん触れていないことなんですけど、漫画家さんが水や海の絵を描くとほぼ手塚治虫の絵になっちゃってるんですよ。

もしかしたら手塚先生も誰かのマネをしているのかも知れませんけど

水に写る光の当たり具合、光の揺れ、揺蕩う波の表現なんかほとんど手塚治虫が開発したんじゃないかと思うんです。(間違っていたらすいません)

ワンピースなんかも手塚先生の描く海と基本は一緒なんですよね。

これだけ何十年も漫画表現が進化してきたんですけど水や海の表現って実はそんなに変わってないんですよ、

本編はそこを注目してみて欲しいと思います。

「一ぴきだけの丘」

まぁこれは可もなく不可もなくといったところでしょうか…

「友よいずこ」

これぞカラーで見るべき作品ですね

冒頭の扉絵、まさにブラックジャック珠玉の一ページだと思います。

ブラックジャックの顔の皮膚の色がなぜ違うのか小学生時代の思い出を辿る名エピソード

むしろカラーページで読むためのエピソードといっても差支えのないお話ですね

白とか黒とか今なら人種差別表現として問題になりそうなネタですけど

ブラックジャックとは何たるかを物語る素晴らしいお話ですので

これを読むためだけでもぜひご覧になって欲しいエピソードであります。

「海は恋のかおり」

これも全身イレズミのお話なのでオールカラー向けの作品でありますが

何と言ってもあの如月先生が絡んでくるお話ですのでドラマ的にも非常にロマンチックな一作です。

爆発によって全身火傷で皮膚移植するんですけど、

もう助からない患者と分かってオペするんですよね。

こういう切なく内に秘めた想いをドラマチックにぶち込んでくる手塚治虫って本当すごいですよね。しかもこんな短編で。

こちらもオールカラーで淡い読後感を味わってみたいものです。

「ホスピタル」

出ました!ボクの大好きな「ホスピタル」です!

はっきりいってカラーでなくてもいいです(笑)

これは好きだからという事じゃなくカラーでなくても十分面白いし

カラーである良さを引き出している作品でもないからです。

折角のカラーなんですからもっとカラー向けの作品を描いて欲しかった

そして掲載して欲しかった。

こちらはボクのベストランキングの動画でもご紹介しておりますので

ぜひご覧になってください。

--------------------

…というわけで今回は「ブラックジャックオールカラー版」のご紹介でした。

言わずと知れた手塚治の名作。カラーになることでこれまでとはまた違う味わいを感じることができると思います。

ぜひ淡く深い配色の妙をご自身の目で体験ください

いくつになっても何度でも楽しめる至極の漫画でありますので一度読まれた方も、今一度読んでみてはいかがでしょうか。

恐らく新たな発見があろうかと思いますし

それがブラックジャックの面白さでもあり手塚治虫の懐の深さでもあります。これを機会に手塚治虫の持つ底知れぬ面白さを知るキッカケになれば幸いです。

最後までご覧くださりありがとうございました。