【原爆の日】手塚治虫と戦争(日本人ならぜひ見て欲しい)

今回は「手塚治虫と戦争」についてご紹介します。

手塚治虫と言えば数多くの作品の中で

繰り返し戦争反対を訴え続けた作家でもあります。

1950年代に描かれたマンガでは、

核戦争や核兵器の恐怖をこれでもかと繰り返し描いていますが

これは戦争体験者ならではの想いがマンガに込められているのは間違いありません。

手塚先生は戦争に対して何を思い、

何を訴えたくてこれらの作品を描いてきたのでしょうか。

手塚少年の歴史を辿りながら約3回に渡って

「戦争と手塚治虫」関連の記事を投稿して参ります。

われわれ日本人が知るべき戦争について

考えるキッカケになればと思いますので

ぜひ最後までお付き合いください

突然ではありますが…

皆さんは世界で最も知名度、認知度の高い国はどこだと思いますか。

中国、ロシア、アメリカ、など

誰もが知る超大国がたくさんありますけど、どの国でしょう。

その答えは「日本」だそうです。

理由は単純、世界で唯一の被爆国だからだそうです。

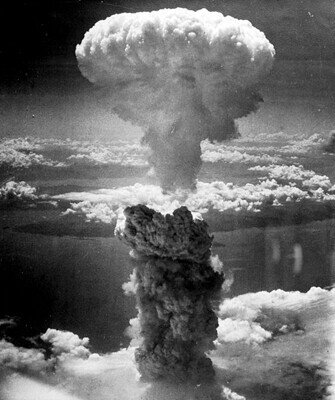

人類史上最大の汚点と言われる原爆投下

これは人類である以上、

世界では必ず学ぶべき教育とされているらしく

「日本」という国は世界のどこよりも認知度があるそうだそうです。

この話はボクが学生時代に聞いた話でウソかホントかわかりませんし

出典元も不明なので確かなことは分かりません。

だからヤボなツッコミは控えて欲しいのですが、

ボク自身、学生時代にこれを聞いて「なるほど」と納得していましたし、

すごく心に響いた問いであったので

仮にウソだったとしても教育という観点から見れば

それはアリなんじゃないかと思っています。

戦争を学ぶ、知るということは必ずしも小難しいことではなく

ある一つのキッカケから生まれるものだと思います。

皆さんにも今回の記事が一つのキッカケとなれば幸いでございます。

さて、冒頭から余談を挟みましたが今回の記事は

「手塚治虫と戦争」というテーマで公式ホームページを参考に

手塚先生が体験した戦争について追いかけていきます。

1941年 手塚少年13歳

日本軍のハワイ真珠湾攻撃により太平洋戦争が始まった年です。

この時、手塚少年は戦争中でありながらずっとマンガを描いていました

それは自分の描いたマンガを人に見せたいという思いと、

とにかく描きたくて描きたくて、うずうずしていたそうです。

生きるか死ぬかの大変な時にも関わらず漫画なんて書いていたものですから

軍事教練の教官に殴られるわ、体操の教師にはビンタをくらうわ、

万年特務曹長(通称マントク)と呼ばれた教師には、

竹光でぶん殴られるわ、それはもう大変だったそうで

このマントクに至っては、「何回斬られそうになったかわからない」

と語っておられます。

手塚先生はこう回顧しております。

「ほんとうですよ。私が教師の似顔絵を描いていましたら、軍事教官に職員室に連れて行かれまして、ギラリと抜くんです。

鼻先に突きつけて「斬るぞ」というんですよ。

その教官の刀は竹光だと聞いていたので安心していましたら、

あとで本物だとわかった(笑)。」

信じられます?斬られるって…

マンガ描いているだけで日本刀で斬られるような時代ですよ。

…今では信じられないくらいぶっ飛んだエピソードですが、そんな状況下でもなおマンガを描き続けた手塚少年の方が生粋の変態のような気もしますけどね(笑)

このあと本当に戦争という過酷な状況の中でも、マンガを描き続けたというエピソードが次々と出てきます。

これを知ると手塚治虫がまさにマンガに憑りつかれたド変態…

いや神様と呼ばれるようにまでなったのか

理解できるようになると思います。

1942年 手塚少年14歳

1942年にはナチス・ドイツによるユダヤ人に対する迫害が始まり、

第2次世界大戦中に、ガス室などで約600万人が大量虐殺され

世界大戦は激化していきます。

1943年 手塚少年15歳

戦時中の日本では、成人男性の多くが徴兵されたことによって国内の労働力不足が深刻化していきます。それを補うため、政府は勤労動員と称して、

中学生以上の国民を強制的に軍需産業や食糧増産などの労働に従事させていきます。

手塚少年も例に漏れず強制修練所に入れられてしまい、

「こうなると年貢のおさめ時で、漫画なんぞ描いていようものなら、

それこそ非国民、反動扱いで拷問にでもあいそうな空気であった」

と語っておられます。

「修練所のシゴキは凄かった。畑仕事や教練はまあ我慢できるとしても、

我慢ならないのはほとんど絶食に近いくらいの食事の減量だった。

目は落ちくぼみ、腕は鳥の肢(あし)のようになり、ものを言う元気もなくなってきた。ぼくは、こんな所から逃げだそうと思った。」

勤労動員がいかに過酷なものだったかを伺いしるマンガも残しています。

そして手塚少年はついに、

我慢の限界に達し、なんと鉄条網が張り巡らされた修練所の脱走を決意。

「ばか、日本刀で斬られるぞ」

友達に止められるも

「このままいたって、どうせ餓死するだけだ」

…とある夜、みんなが寝静まるのを待って、あぶら汗を流しながら鉄条網をくぐり脱走します。

ほうほうの体で家までたどり着いて

ふらりと玄関を入ると、出てきた母は、腰を抜かさんばかりに驚いたそう。

幽霊だと思ったそうです。

「腹がへった……」

と、一言いうと、手塚少年はへなへなと座りこんでしまいました。

母は、家中から食べものという食べものを出してきて、

ぼくに食わせてくれた。ただもうありがたかった。

手塚治虫漫画全集『手塚治虫エッセイ集 1』より

戦争と言うと、ドンパチのイメージがありますが、もちろんそれも悲惨な事に間違いありません、しかし、この食料不足が一番過酷だったというお話はいろんな戦争記事や体験談にも出てきます。

手塚先生も終戦の年、1945年になるとその過酷な空腹の辛さを

「すきっ腹のブルース」というマンガで鮮烈に描いております。

「何よりもぼくらを襲ったのは空腹なんです。

とにかく、負けても勝ってもいいから、腹いっぱい食べたい、

これだけが子どもの唯一の願いでしたから。

米だけでは足りないから、もう最後には恥も外聞も捨てて、

泥棒までしましたよ。

かぼちゃ泥棒、いも泥棒、ぼくら学生が、徒党を組んでやるわけです。

そんなわけですから、聖戦完遂なんてちゃんちゃらおかしい、というのが子どものおかれている状況だったと思いますね」

戦争なんか勝っても負けてもどうでもいい、とにかく腹いっぱい食べたい。

これが子供たちの切実な思いだったんでしょうね。

この

「すきっ腹のブルース」はタイトルが示すように

空腹がいかに苦しいことであるかをリアルに描いておりますので戦中戦後の食糧事情というものを知るキッカケになる非常に優れたマンガであります。

こちらは過去記事もありますのでぜひ一度は目にしてほしい記事になっております、チェックしてみてください。

大阪大空襲

そして1945年3月 いよいよ大阪大空襲が訪れます。

「敗北につぐ敗北のニュースは、情報局がひたかくしに隠そうとしても、

ぼくらの耳には隙間風のように吹きこんできて、もうやけっぱち気分になっていた。三月空襲で、東京が焼け野原になってしまった直後、

大阪にも最悪の日が来た。B29の編隊が淀川に沿って上ってきた。」

そのとき手塚少年は勤労動員に駆り出され淀川の軍需工場にいました。

この時の九死に一生を得た壮絶な戦争体験は「紙の砦」という短編にて詳細に記録されており「紙の砦」は手塚先生の半自伝的作品の中でも非常に貴重な資料的役割を持った作品となっており、小学校の教科書に掲載されたり大学のセンター試験の問題に取り上げられるなど教育現場でも使用される作品となっています。

その時の模様をこう記しております。

「空襲は、たいていの場合、アメリカのB29という爆撃機がくるのですが、

大阪が目標の場合、大阪湾から淀川に沿って入ってきては軍需工場へ爆弾を落とす。

そしてまた淀川づたいにかえっていくというのが通例でした。

淀川べりのわが工場は、敵機が帰る途中、余りの爆弾を捨てていく、

そのとばっちりを受けた。

私がその日、工場の監視塔でずっと見張りをつづけていましたら、

二時ごろですか、

いきなり空襲警報が発令されたのです。

普通は空襲警報のサイレンが鳴る前に必ず警戒警報というのがあるのですが、その日は、いきなり空襲警報です。

「あのサイレンは、死のムードがあるというか、まったくいやな音でした。

鳴ればいつも待機壕に避難するのですが、そんなヒマはないので、私はそのまま塔の上にいました。

いきなり雲のあいだからB29の編隊がダーッと現れまして、

ぐんぐん近づいてきます。

そのときの恐ろしさといったら、もう想像を絶するものがあります。

焼夷弾といっても、直撃を喰らえば、人間の脳天から足下まで突きぬけるぐらいの勢いで落ちてくるのです。

空は一面、夜のような暗さで、あちこちの火の手が、

ダンテの地獄篇のような凄まじさを呈していた。

キナ臭く黒い雨が降りしきり、淀川堤は死体や瓦礫の山で、

ことに大橋の下は、

避難した人々の上へ直撃弾が落ちて、折り重なって黒焦げになっていた。

牛が一頭、半分埋まって、

ビフテキのような匂いをただよわせていた。

ぼくは、もう沢山だと思った。もう結構。

これは、この世の現象じゃない。作り話だ。漫画かも知れない。」

手塚少年が監視塔の上で経験した大空襲

わずか数センチというところで生き残った壮絶な生存体験

「死」という非現実な世界が真横でそこかしこに起こり

まさにこの世のものとは思えない光景を目にしてしまったわけですから

この体験は多感な青年時期においては強烈なトラウマとなったことは容易に想像できます。

それでも戦争の恐ろしさはまだ続きます。

「空襲が終わって敵機は去っていきましたが、どうすることもできない。

町や工場は燃えているし、鉄橋はやられて電車は動いていない。

見ると、

大阪のほうからゾロゾロと避難民が歩いて郊外ほうへ列をつくっている。

それにまじって私も歩きだしました。

それは人にどんなふうに語って聞かせても聞かせ足りないほど、

恐ろしい思い出です。

なにが恐ろしいって、自分の死の恐怖を間のあたり味わったことです。

いや、ただの死の恐怖体験なら、

そこから逃れるすべで避けることができましょう。

だが空襲や戦場は、どこへ逃げても同じ恐怖にさらされるのです。

それが地震や津波などの天災ではなく、

それを与える側も人間なのだということが、特に怖いのです。

「人間が最も怖い」

これぞまさに真の戦争の恐ろしさと言えるでしょう。

手塚少年の心には深くこの心情が刻み込まれ以後作品の中には必ずといっていいほど、この人間の業、恐ろしさを内包した作品が生み出されていく動機となっていきます。

手塚作品に含まれる

「不条理」「悲劇」「アンハッピーエンド」「無常な死」

などおよそ漫画という世界に似つかわしくない描写はこうした原体験によるもので、時に手塚作品は「メッセージ性が強すぎる」「説教臭い」なんて言われたりもしますが聞き伝えられたものを表現するのではなく

原体験に刷り込まれた心の内を表現する。

この点においては、

体験者とそうでない者との間に生まれる圧倒的な差でありましょう。

ちなみに学徒動員のときに描いていたと言われている「幽霊男」という作品が、1945年4月から書きはじめられた自身初の長編作品と日記には記されております

さらにこの後にロストワールド<私家版>を描いており

戦時中に描かれたにもかかわらず

戦争の暗さを微塵も感じさせない突き抜けた面白さがあります。

推測するにこの時の作品には戦争へのメッセージ性は反映されていないのでまだ漫画をファンタジー的なものとして捉えていたと思われます。

手塚漫画が持つメッセージ性はこの後、後天的に表れてきたものと思われます。

そして終戦後、手塚先生はこの作品を自らリメイクし、

1948年12月、「ロスト・ワールド<前世紀>」として全2巻を刊行、

続いて「メトロポリス」「来るべき世界」を発表します。

もう戦争は沢山だ。

結局、人間みんなが大損じゃないかというやりきれない気分で、

ぼくは、「メトロポリス」と「来るべき世界」を描いた。

この三作は後に「手塚治虫初期SF三部作」として語り継がれてゆきます。戦後間もない世代の心を無条件で貫いた大傑作として後世に多大なる影響を与えました。

話は戻って…

ついにその時を迎えます。

1945年8月6日広島市に原爆投下

3日後の8月9日には長崎市にも原爆を投下。

その犠牲者数は、当日以降の被爆死亡者も合わせて約30万人に及んだと言われる人類史上最低の日を迎えるわけであります。

ラジオが、ぼそぼそと喋(しゃべ)りだした。どうも陛下のお声らしい。

「どうせまた国民総決起の詔勅(しょうちょく)だろう」

と、半分聞きながら漫画を描いていた。

たぶん、一億玉砕の覚悟をうながす特別放送だと思っていた。

どうも様子が変だ。

だいいち、、それまで上空を舞っていた偵察機の爆音が聞こえない。

——敗戦だ!——

終わったんだ、終わったんだ——

ぼくは、とっさに

こりゃ、もしかしたら漫画家になれるかもしれんぞ、と思った。

満足このうえなく、踊り狂わんばかりに陽気になった。

——ヒャア、おれは生き残ったんだ。幸福だ——

1945年8月15日

天皇が戦争後の日本の在り方を定めたポツダム宣言受諾

事実上の「敗戦宣言」終戦の日を迎えたわけであります。

その時の心境を事細かく手塚先生は語っておられます。

「空襲に襲われて周囲が火と死体の山となったとき、

絶望して、もう世界は終末だと思ったものです。

だから戦争の終わった日、空襲の心配がなくなって、

いっせいに町の灯がパッとついたとき、

私は思わずバンザイをし、涙をこぼしました。

これは事実です。心の底からうれしかった。

平和の幸福を満喫し、生きていてよかったと思いました。

これは、当時の日本人のほとんどの感慨だと思います。

もう二度と、戦争なんか起こすまい、もう二度と、武器なんか持つまい、

孫子の代までこの体験を伝えよう。」

これらの手記は手塚先生の心から出た正直な感想だと思います。

でも当時そんなことを口に出そうものなら

非国民としてぶん殴られていた時代です。

おいそれと自身の感情すら表現できなかったことでしょう。

お国のために死することこそ大儀という時代。

敗戦により悲しくて泣くことはあっても

喜んで泣くなんてとても人様には言えない。

生き恥を晒すという文化が根強い時代に生き残って喜ぶわけですから

これはもう当時としてはかなり反逆的な思想だったことと思います。

しかしこれは「生きる」という事に

類まれなる執着を持っていた裏返しでもあります

生き残った喜び、

生きて何をすべきか、

生きてこそやりたいことができる…

これは平凡に生きている者には分からない強烈な「生きる」欲求の塊です。

手塚先生が生前、周りの人たちから異常ともいえる気が狂うほどに漫画に命を燃やし仕事に没頭していたのは、この生きてこそ自分のやりたいことができるという衝動が止まらなかったからでしょう。

そもそも戦後生まれの人間たちとは命の大切さ、時間の使い方への価値観がまるで違うのは明白。

そんな衝動にかられた作家が描く作品だからこそ

「生きる」ことへのメッセージが無意識的にも強烈に埋め込まれているのだと思います。

そしてその「生きる」という人間の普遍的なテーマがあるからこそ

年齢、ジャンルを問わず広く多くの読者の心を魅了する作品を

作り続けてこれたのだと思います。

そしてそれらは決して一過性のものではなく人間の根源的なテーマであるからこそ手塚治虫の描く作品というのは何年経っても色褪せず語り継がれる所以なのではないでしょうか。

この大阪大空襲から終戦までの怒涛の模様は「紙の砦」という短編に赤裸々に描かれておりますので是非ご覧になってみてください。

最後に。

手塚先生が戦争に対しての想い、

そして子供たちへのメッセージを残しておられますので

それをご紹介して締めくくりたいと思います。

「子どもたちのために、当然おとながそれを阻止しなければならないと同時に、子ども自身がそれを拒否するような人間にはぐくんでやらなければならないと思うのです。

それは結局、先に述べたように、

子どもに生きるということの喜びと、大切さ、そして生命の尊厳、

これを教えるほかないと思うのです。

人命だけでなく生命あるものすべてを戦争の破壊と悲惨から守るんだという信念を子どもにうえつける教育、

そして子どもの文化はそのうえに成り立つものでなければならない。

けっして反戦だの平和だのの政治的のみのお題目では、

子どもはついてこない。

率先して、

生命の尊厳から教えていくという姿勢が大事なのではないでしょうか。」

というわけで今回は「手塚治虫と戦争」というテーマでお送りしました。

如何でしたでしょうか。

せめて年に一度、この時期だけでも

国民全員が戦争について考えるキッカケになればと思います。

決して小難しいお話ではなく手塚治虫の漫画という形で誰でも子供たちでも

触れることができるようになっております。

今だからこそご家族で戦争について学んでみてはいかがでしょうか

そして手塚先生が伝えたかったことを感じ取ってみてください。

最後までご視聴下さりありがとうございました。