「黒手塚」とはなんだ?「火の鳥」から見る手塚治虫が込めた裏設定に迫る!

今回は「裏手塚、裏火の鳥」と題しまして

手塚先生が作品に込めた裏の顔を考察してみたいと思います。

手塚治虫と言えば漫画の神様とよばれ

正統派漫画家のイメージがあろうかと思いますが

それはあくまでも表の顔、

手塚治虫を読み解く上で非常に重要な裏の部分、

いわゆる「黒手塚」と呼ばれる部分。

一体「黒手塚」とは何なのか?

これを火の鳥を題材として今回は迫ってみたいと思います。

ですので手塚治虫を神格化している方にとっては聞きたくなかったと

耳を塞いでしまう暴言、失言も飛び出すかも知れません。

「こんなん違う」という反発もあろうかと思いますので

不快な思いをされたくない方は今すぐ退出された方がよろしいかと思います。

ステレオタイプの手塚治虫像を粉々に砕いてしまう危険性もはらんでおりますのでその点はご了承の上、ご覧なさってください。

ちなみにこれは手塚先生に対する批判では全くありませんので

あしからず…。

最上級の愛情をもって考察しておりますし

なにより手塚フリークの方であれば当然知っている内容だと思います。

あくまでも手塚作品を読み解く上での必要な知識として

楽しんでいただければと思います。

ボク個人の見解も大きく含んでおりますが

そのあたりをぜひ寛大な心でご理解いただければと思います。

それでは「裏手塚」いってみましょう。

--------------------------------

早速ですが「裏手塚」を読み解く上で

重要なキーワードが4つありますのでそれをご紹介しながら「火の鳥」における「裏手塚」を見ていきたいと思います。

そのキーワードとは

「人形」

「変身」

「無性別(両性具有)」

「獣」

となります

なにやら怪しいワードではありますが

この要素を多く含むほど「黒手塚」に近づくヤバイ作品になっていくと思ってください(笑)

では早速見ていきましょう。

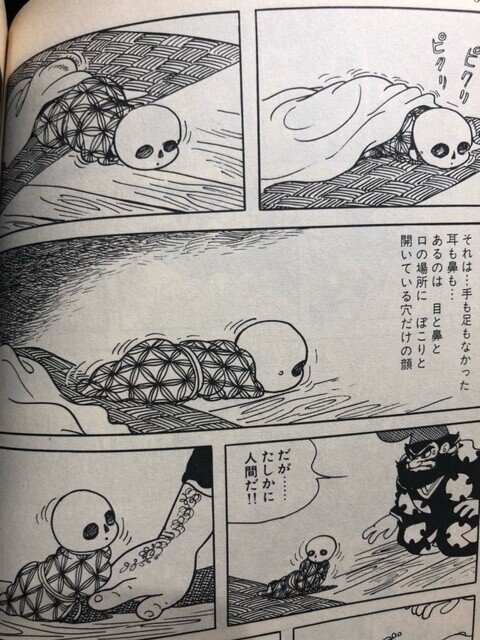

「人形」

いきなり一番ヤバイやついきましょう。

手塚先生ってズバリ「人形」好きなんですよ。

もうすべてコレといっても過言ではないくらい

深層心理的にみてもゴリゴリに「人形」オタクです。

あれ? 人形なんてそんなに出てきたかな? …って思うかも知れませんが

人形そのものというより「器」フェチなんですね。

「器」に魂が入るということが何よりも興奮ポイントなのです

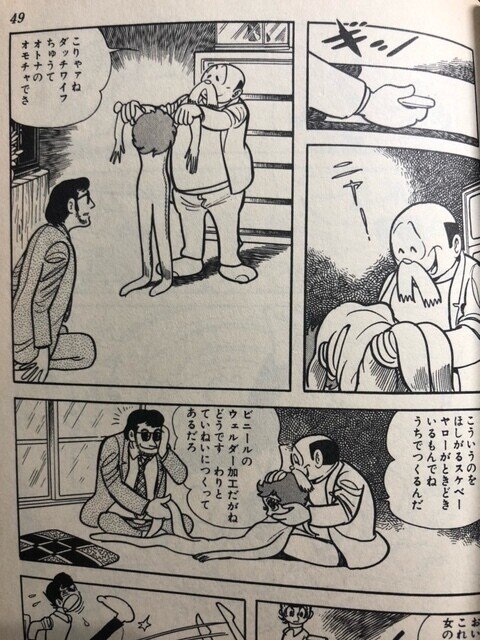

代表例でいくと、ピノコ、どろろ、やけっぱちなんかモロですね。

ピノコ、どろろなんて元々は異形の生物ですし、

やけっぱちはダッチワイフというね。

空虚な器に生命が宿っていく様がたまらなく好きなんですよ。

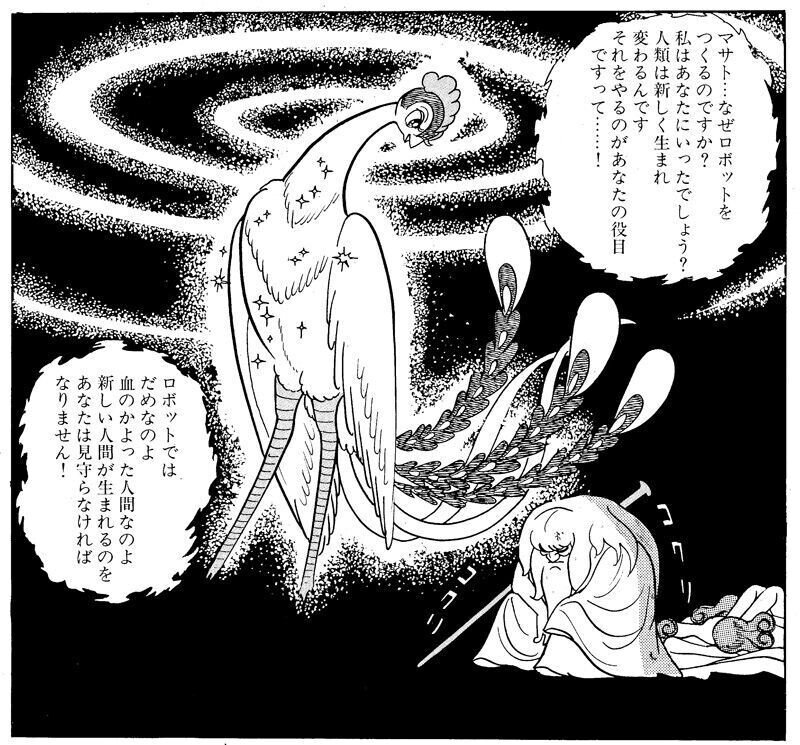

火の鳥で言えばロビタが代表的と言えます。

ロビタはロボットと思いきや、

あれはレオナとチヒロが融合したものが中に入ってますからね。

自殺もするロボットという設定もそこに生命が宿っているからで

手塚先生大好物の魂の入ったキャラクターなのであります。

アトムなんかもそうですね、アトムの誕生シーンのあのぎこちなさは

手塚先生が無性に興奮して描いたのが伝わってきますよね。

アトムのことは話すと長くなるので今は止めておきますが

この手の類は手塚作品には、しこたまでてきます。

人間昆虫記の十村十志子のお母さんなんてそのまま人形でしたし

もう人形キーワードは絶対なんです。鉄板です。

これらは動きだすことに対してものすごく生命観を感じる

エクスタシーを感じてしまう

手塚先生ならではの思考のクセでもあります。

ご本人自ら

「空っぽのものに生命が宿っていくことにたまらなく興奮する」

と発言しているように生粋の人形フェチなのであります。

そしてその思考の延長にアニメがあるんです。

アニメに対して信じられないくらい飲めり込んだ最大の理由

「アニメを作りたい」というこだわりの最も上にくる欲求がこれなんです。

「生命を吹き込む、生まれる」ということに無性に興奮する。

まさに日本の「元祖アニオタ」なのであります。

この「元祖アニオタ」が居なかったら日本のアニメは10年…いや

20~30年は遅れていた事でしょう。

なにせ当時アニメなんて「絶対にムリ!」なんて言われていた時代に

漫画で稼いだお金を全部突っ込んで、さらにポケットマネーまで突っ込んでアニメを作っちゃうんですよ。

そんな奴います?

アニメが好きすぎて当時日本になかったアニメを作っちゃうわけですから

秋葉原にいるハンパなオタクなんか裸足で逃げ出すくらい変態ですよ(笑)

もうケタ違いです…誰も勝てるわけないんですよ

(ちなみに日本初のTVアニメは「鉄腕アトム」で日本初のカラーTVアニメは「ジャングル大帝」です。)

そして、そうした生命を与える行為の最上位互換が「火の鳥」なんです。

火の鳥はもう人形じゃなく人間そのもの

生命の根幹、生命の誕生です。人間そのものを作っちゃった。

これぞまさに手塚治虫の究極の遊びなんです。

男の子が小さい頃におもちゃで「バーン」「バーン」って

自分の作った世界観でロボット遊びとかやってたと思いますけど

それと同じようなノリを

大の大人が漫画という舞台でやっちゃった。それが「火の鳥」

火の鳥全体がもう手塚先生のおもちゃ。

シムシティ的な感じといいましょうか、

女の子でいうリカちゃんハウスでおままごとしているイメージ

だから火の鳥って手塚先生のライフワークって言われているように

常に進行形、いつでも遊べる終わりのない作品になっています。

なにせ火の鳥を描くために自分の雑誌「COM」立ち上げ

やりたい放題やってますから他の作品との気合いが違います。

そして何度廃刊になろうとも掲載雑誌を変えながらもそれでも描き続けるという変態ぶり。

この執念は凄まじいですよ。

でも本当にすごいのが

こういう自分のエゴやフェチズムを散らかした作品であるにも関わらず

最上級のエンタメとして成立させている事が凄まじい。

これだけ自己の欲求を詰め込んでいるのに

単なる自己満足だけで終わらないところが神様たる所以ですよね。

これは本当に奇跡の作品だと思います。

というわけで

この「人形」ワードは手塚治虫を語る上で絶対に外せない鬼ワードです。

ぜひ押さえておきましょう。

続いては

「変身」

手塚先生は新しい何者かに生まれ変わる様が大好き

変身=メタモルフォーゼにどうしようもなく興奮するんですよ(笑)

これはもう実際いろんなインタビューでも公言されていますが

変化していく様に「ゾクゾク」するんですって。

移り変わるもののエクスタシーやエロティシズムを感じちゃう

アニメ制作でも変身シーンだけは自らが絵コンテを描いていたというくらい

ド変態であります。

だから昆虫好きなんですよね。

昆虫と言えば変態ですからね。変態って形が変形する方の変態ですよ。

とにかく変形することに猛烈に興奮しちゃう「変身」オタクです。

作品では

メルモちゃんやバンパイア、どろろなんかも変形の類ですし

きりひと讃歌なんかモロに出ちゃいました、

アラバスターなんてグロいのもありますね

あとは「奇子」や「人間昆虫記」のように人間自体が別人格、

もしくは二面性を持った様に変容していく設定も大好きです。

「七色いんこ」なんかはその設定を生かした作品と言えますね。

これも探せばキリがないくらい作品の中に

メタモルフォーゼ描写が出てきます。

火の鳥で言えばこれはムーピーですね。

何にでも形を変えることができる無定形生物として描かれていますが

これはもう手塚先生が生み出した最高峰の生物であります。

あとは

復活編の密輸団の女ボスも猛烈な変身を遂げますし、

宇宙編のナナに至ってはトラウマ級のとんでもない変態を遂げます。

母性の塊ともいえる無数のおっぱいが垂れ下がる姿は手塚先生いっちゃってます(笑)

あとは火の鳥自体も変態の特性を持っていますし

とにかく「変身」メタモルフォーゼは手塚治虫を読み解く上では欠かせないピースになっておりますので

ここもしっかりと押さえておきましょう。

続いては

「無性別」

これは生物学的な性別を超えた存在

もしくは男女両性を兼ね備えた存在の事を指しますが

この手のキャラも手塚作品にはいっぱい出てきます。

「リボンの騎士」、「どろろ」、「MW」なんかがそうですね。

メトロポリスのミッチィとかピピちゃんとかこれも挙げるとキリがありません。

そもそもアトムも最初は女でしたし

とにかく雌雄の区別のない描写が大好物なんです(笑)

これは少年期の昆虫採集でオスとメスの特徴を備えた雌雄体のものに興奮したところからきており、体に生じたふくらみが女性のものであるのか、

単なる身体的特徴なのか微妙といったような

両性の可能性を持った描き方が大好き

「人間ども集まれ」に至っては「無性人間」という設定が

露骨に出てくるとんでもない漫画もあります。

火の鳥で言えばまさにムーピーですね。

ムーピーはもう手塚先生の性癖が炸裂したキャラクターですからね。

なんでもありです(笑)

厳密にはムーピーには性別はあるんですけど、

異性であればどんな生物とも交配が出来るという不定形生命体

加えてムーピーゲームなるテレパシーをも使えてしまう理想の生物なので

未来編においてはその危険性から排除の対象になってしまってますからね。

生み出してしまった手塚先生本人もそのヤバさに気づいていたんだと思います(笑)

望郷編ではノルヴァという「雌雄単体生物」の生殖行動を行わなくても子孫を残せるというハイブリッドな生物までも登場していますね。

宇宙編のフレミル人なんかも性別不能ですし

ロビタも最終的には男女が合体した生命体ですからね

火の鳥自体も女性的に描かれていますが

これは女性が生命の源であるという理由から来ているのだと思いますが

明確には女であるとは定義されておりません。

性別を超越した存在なのでしょう。

この

性別の概念を超えたキャラクター設定というのも

手塚治虫を語る上では欠かせない要素です。

ここら辺もぜひ押さえておきましょう。

最後に

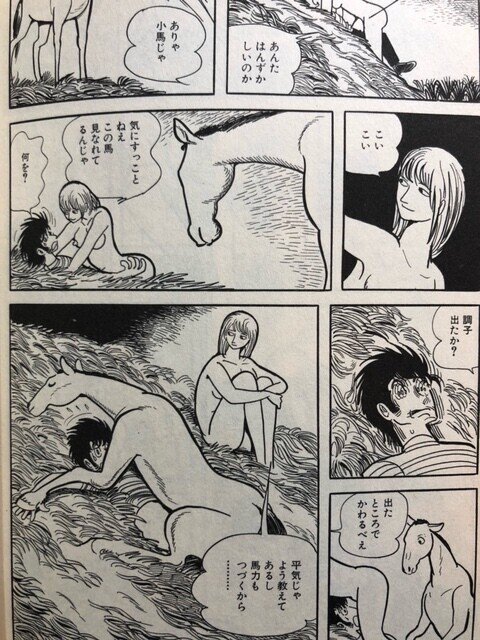

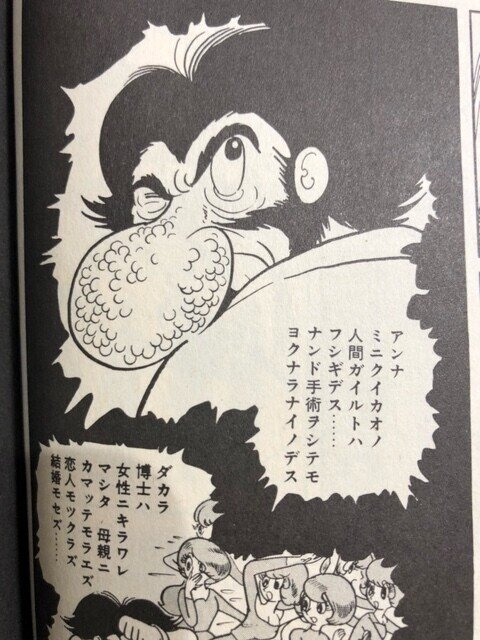

「獣」

これも外せないですね。

一般的に元祖ケモナーと呼ばれている手塚先生

手塚治虫がいたからこそ日本のケモナーがこれほどまでに普及したといっても過言ではないでしょう。

手塚先生ってこれを流行らせようとか売れそうだからとかじゃなく

根っからが生粋のケモナーですからね。

ハンパな商業路線のケモナーじゃないですよ。

ガチ中のガチなんで筋金入りです

昔、漫画家同士で台湾旅行に行ったらしいんですけど

そのときみんなで有名なお色気温泉なるものがあるから行こうって盛り上がったそうなんですが

手塚先生だけは

「猿と人間がまぐわっているやつがあるからそれに行く」って

一人別行動したらしいんです。

もう完全に人と性的興奮のベクトルが違います。

擬人化された動物のキャラクターを描かせたら

もはや並ぶものなどいないくらい突き抜けちゃってます。

代表作は「バンパイア」、「鳥人大系」、「W3」など脇役までいれたら

キリがないくらい出てきますしジャングル大帝など動物ものまで含めるとちょっとカウントできないですね。

火の鳥で言えば

太陽編はモロですね、

狼の被り物をかぶって体に同化して剥がれなくなったって設定は小学生のときに「え?なんで?」って思いましたもん(笑)

被ったものが抜けなくなるなら分かりますけど

一体化するってどういうこと?って。

しかもその後、獣のままイケナイ体の関係を持ってしまうあたりはもう完全ガチ勢の手口ですよ

世間のケモナーが性的コンテンツと結びついちゃった原因のひとつには

手塚先生の影響も少なからずあるんじゃないですかね。

手塚先生のまとわりついた性癖が

ある種の潜在的な性癖を呼び起こしてしまった的な…。

そもそも手塚先生は自分の描いた画に興奮しないようではダメと

言っているようにケモナー描写がとにかくエロいんです。

まさしく魂を練り込んでいるといいますか飾り立てたキャラじゃなく

生きて存在しているんです。だからエロいし当然「性行為」もあるんです。

短編ですけどロバンナという作品でも、

やまかがしではモロ獣姦やってますからね(笑)

完全にアウトですよ。

でも基本は露骨なエロじゃなくて生物体としてのエロ

生き物そのものの姿形や生態的なエロティックさが手塚作品の特徴です

もうこれは手塚作品の真骨頂でありますし

ぜひ押さえておきたいポイントですね。

-------------------------------------

総括

さぁ駆け足でポイントを4つをご紹介して参りましたが

これらの要素がいかに手塚作品のベースになっているのかが

ご理解いただけたかと思います。

ただですね。これらの要素があまり強くなりすぎると世間的には受け入れられなくなるので、ほどよく混ざっているくらいが丁度いいんです。

「どろろ」や「バンパイア」なんかは設定は面白いのに

「裏」要素が強く出すぎちゃってあまり世間の評判が良くなかったですし

「奇子」や「人間昆虫記」なんかは

「黒手塚」要素が強すぎてドン引かれるという事にもなっちゃいます(笑)

ボクは反対に深層心理の手塚先生が見えたり

作家性が強く出ている方が好みなので

ここら辺の作品は大好きなんですが一般的、商業的にはもうちょっとスマートな方が好まれる傾向にあります。

アトムとかブラックジャックみたいにサラリと入っているくらいが一般受けしやすいのですがついつい手塚先生はクセが出ちゃうんでね。

「ばるぼら」なんかはマネキンとやって

犬とやっちゃってもう性癖全開作品ですからね

…で火の鳥というのは

ボクは先ほどシムシティ的な作品と例えましたが

こんな箱庭的な作品であるにもかかわらず「黒手塚」要素があまり前に出ていません。

それどころかお得意の手塚先生本人も出てきません。

これだけ愛着のある作品なのに先生自身が登場しないのは珍しいことです。

これはもうお気づきですね。

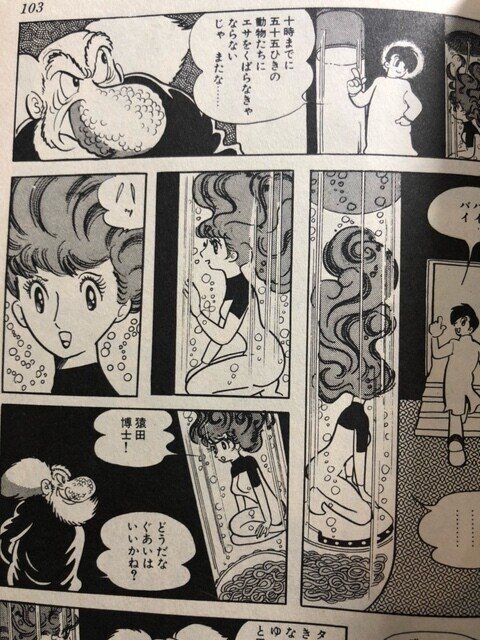

そうなんです「猿田彦」こそ手塚先生本人なのです。

猿田彦に転生して自分の箱庭作品に登場しているんです。

なんせ羽衣編を除く全エピソードに出演して

自分の世界観を一番特等席で体験しているという

とんでもない設定をぶちこんできます。

未来編では

試験管のようなマシーンであらゆる生命体を培養したり

挙句にはムーピーに恋をしてムーピーが欲しいなんて欲望を炸裂させてますからね。

宇宙編ではとんでもない暴挙を繰り出していますし

火の鳥全編において幸せになれない、

思い通りにならない姿を見せています。

鼻をわざと大きく書いているのも自身のコンプレックスの現れですよね。

こういう厨二病的なこじらせかたをしているんですけど

ある意味で

表も裏もさらけ出している手塚先生がめちゃくちゃカッコイイんです!

恥部をさらけ出している作品とでもいいましょうか

手塚治虫本人の変態性を暴かれてしまうかもしれない

スレスレの狂気に満ちた意欲作それが「火の鳥」

それでいて

日本漫画史に残るほどの傑作に仕立て上げたわけですから

これはもう奇跡の作品としか言えないですよね。

という訳で今回は「裏火の鳥」をお届けしました

火の鳥から見る手塚治虫の隠された深層心理を深堀りしてみましたがこれらもまだ第一段階です(笑)

初心者用ってところです。

さらに踏み込んでいきますと

エロス、狂気、悲劇、などもっとドス黒い手塚治虫が控えています。

どうですか。手塚治虫、めちゃくちゃ面白くなってきましたよね。

手塚治虫という作家の深層心理に迫っていくと底なしに面白いので

ぜひこの機会に手塚治虫という偉大な作家の本質を知るキッカケになればと思います。

では!