洞村移転問題(部落と天皇の謎の関係)

今回は資料です、淡々と読んでいくと何かが見えてくる。辻褄が合わないところは何か誤魔化しているんだろうね。 お賽銭制。

1.畝傍山

江戸時代より以前は、山上に70以上もの寺院があったと指摘されている。現代でも西麓には曹洞宗慈明寺が残る。本寺の傍に畝火山口神社がある。明治に入ってから、国は神武天皇の宮(畝傍橿原宮)があったとされる畝傍山の麓に橿原神宮を興し、それまで多武峰で奉斎してきた神武天皇の「御霊」を移したとされる。付近には藤原京跡、飛鳥京跡などの都城跡や数々の古墳がある。

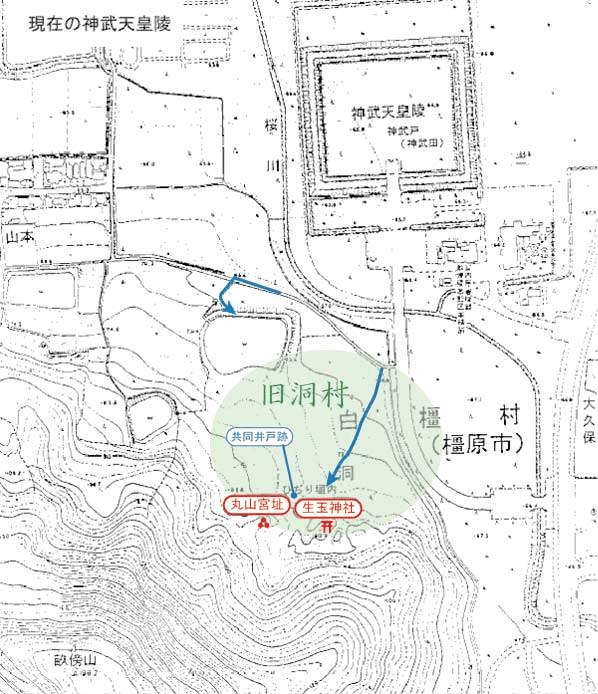

大正時代までは山腹に洞村(208戸)が存在していたが、天皇陵を見下ろしているとして1916年(大正6年)に集団移転させられた出来事、洞村移転問題)があった。

本当にそうなのかは議論があるようだ。

2.洞村移転問題

洞村移転問題とは、1917年から1920年にかけて奈良県高市郡白橿村の大字である洞(村)(現在の橿原市)の住民が土地全域を隣接する神武天皇陵拡張のために宮内省に(棲家の土地を)献納した問題。同地域が被差別部落であったことから今日では部落差別問題における事件として捉えられている。

概要

神武天皇の実在性については諸説あるものの、古代において「神武天皇陵」が存在して祭祀が行われていたことは『延喜式』によって知ることができる。だが、中世以後荒廃して所在地が不明となり、江戸時代以後の調査の結果、1863年になってミサンザイの地が「神武天皇陵」であったとされて江戸幕府が修繕を施し、1898年に拡張工事が行われた。

ところが、初代の天皇の陵墓としてふさわしいものに整備すべきであるとしてその拡張を求める意見が出された。加えて、ミサンザイに隣接していた200戸余りの集落である洞(村)が当時言われるところの「新平民」の集落であったことを問題視する意見が出された。すなわち、大正天皇の即位に合わせて1913年に刊行された後藤秀穂の『皇陵史稿』において神武天皇陵に面した地に新平民の醜骸(みにくい死骸)が土葬で埋められて聖域である陵墓を穢していると非難し、暗に住民を神武天皇陵から一掃すべきことを述べた。

こうした見えない圧迫に耐えかねた住民は土地の献納に追い込まれたとの説がおもになされる。

新平民=1871年の〈太政官布告(解放令)〉によって穢多・非人などの呼称とともに法的・制度的には廃止され、穢多・非人は平民に編入された。しかし実際には新平民と呼ばれた。

揉め事の元の、

後藤秀穂「皇陵史稿」(1913・大正2年)

... 驚くべし。神地、聖蹟、この畝傍山は無上極点の汚辱を受けている。知るや、知らずや、政府も、人民も、平気な顔で澄ましている。事実はこうである。畝傍山の一角、しかも神武御陵に面した山脚に、御陵に面して新平民の墓がある。それが古いのではない、今現に埋葬しつつある。しかもそれが土葬で、新平民の醜骸はそのままこの神山に埋められ、霊山の中に爛れ、腐れ、そして千万世に白骨を残すのである。どだい、神山と、御陵の間に、新平民の一団を住まわせるのが、不都合この上なきに、これを許して神山の一部を埋葬地となすは、ことここに至りて言語道断なり。聖蹟図志には、この穢多村、戸数百二十と記す。五十余年にして今やほとんど倍数に達す。こんな速度で進行したら、今に霊山と、御陵の間は、穢多の家で充填され、そして醜骸は、おいおい霊山の全部を浸蝕する。

一方で洞村の移転は畝傍山神苑計画の一環にすぎず、この計画はそもそもが景観論(景観整備計画)から発せられたものであり、畝傍・久米・大久保の一般村の民家194戸および拡張区域外の46戸あわせて240戸、および田畑・山林・墓地なども移転させられており、被差別部落論における「聖・賎」のなかで鮮やかに描かれる論理とは、実際は異なるものであった[1]との指摘もある。

[1]高木博志(たかぎ ひろし、1959年6月 - )は、日本の歴史学者。京都大学人文科学研究所教授。専門は日本近代史(天皇制度・文化史)

「創られた伝統」論を元に近代天皇制にまつわる文化的要素(即位・大嘗祭などの皇室儀礼、文化財や博物館、古都としての京都や奈良のイメージ)が如何に近代以降に国民国家を支えるために意識的に創られたかを検証している。(この学者は京都大学だが味方かな?)Amazon

ここに高木博志さんの本の内容の紹介がある。

2000年に発表された高木博志「近代における神話的古代の創造」は神武陵や橿原神宮の整備においては洞村の以前においても、いわゆる一般の村も強制移転の対象となっており、必ずしも部落問題のみに特化できない部分があると指摘する。高木によれば幕末から明治期の王政復古と明治政府による天皇制による体制作りの過程において、「天皇制にかかわる清浄なる空間・景観」として神武陵・橿原神宮・畝傍山を三位一体とする「畝傍山神苑」の形成が、1880年代以降の京都御苑・伊勢神宮・熱田神宮・皇居の整備と連動して行なわれたという。たとえばアカマツの天然林に覆われていた畝傍山一帯について、ドイツ留学を経た近代造園学の担い手たちは神社を「郷党を愛し国を愛する思想を培う源泉」の場でなければならず、ために「社寺の後方と両脇は、一面に木を植えて幽翠荘厳神聖にして所謂神々しき状態」を理想としてスギ・ヒノキ・カシ・アカマツ・クロマツ等を配置し、出雲大社や吉野神宮等と共に「歴史的参考として“なつかしみ”を覚える場」とする意見を上梓している。橿原神宮や神武陵に参拝して「思わず手を合わせてしまう」といった人たちは正にこの国家的計画の従順なる模範人だろう。また当論文において、近世までの朝廷はみずからの始祖を天智天皇までしか遡らず(「たとえば10世紀の延喜式以降、天智天皇を始祖としていたし、近世宮中のお黒戸から引き継がれた泉湧寺霊明殿の位牌は“天智天皇とその子孫の光仁・桓武以後の天皇たちだけ”に限られている)」、「神武創業」は明治の新体制における政策で急遽、神話の彼方から担ぎ出されたものであったという指摘も甚だ興味深い。

もうひとつ、

辻本 正教「洞村の強制移転―天皇制と部落差別」

辻本 正教「洞村の強制移転―天皇制と部落差別」は部落解放の運動者であり、父祖の代が洞村強制移転を経験した地元民である立場の著者による基本文献。吉田栄治郎「洞村移転考序論」はこの辻本論文を含むこれまでの洞村移転について交わされた議論と変遷をまとめ、検証したもので、補助的な資料として読まれたい。明治政府による神武陵の治定の経緯について分りやすく説明されている。ここで興味深いのは旧洞村上部にある丸山を神武陵と推論し、洞村の住民はもともとその陵を守る律令時代の陵戸(墓守)であったという伝承を紹介している点と、神武陵治定に際して本命であった丸山から現在の神武田にその決定が変更されたのは、孝明天皇の大和巡幸が急遽予定されて丸山に近接する洞村住民の移転が時間的に間に合わなかったという政治的な判断が働いたという説である。

移転は3年間かけて行われ、他地域住民の所有地を含めた洞の全域が宮内省からの下賜金26万5千円(後に5万円追加)で買い取られる形で行われ、住民には代替地が与えられることになった。これは当時の部落改善運動と融和主義に応えた形で行われ、原則的には小作人・借地人を含めた全住民に土地と瓦葺の住宅が支給された。だが、実際に支給された土地は献納地4万坪に対して1万坪に過ぎず、しかも周辺住民からの反発により洞(村)の元住民は更なる差別に晒されるようになった。

ともあれ、洞(村)の全域を潰す形で行われた拡張工事は1940年の神武紀元2600年に合わせる形で完成されることになった。

なお、この問題は住井すゑの『橋のない川』に「"路"部落強制移転事件」として描かれている。

3.洞部落

洞部落(ほうらぶらく)は、奈良県橿原市にかつて存在した被差別部落。戦後の部落解放運動の歴史の中で、部落問題の視点による天皇制批判の好材料としてたびたび議題に上げられてきた。

麓(ふもと)に神武天皇陵(ミサンザイ古墳)を見据える畝傍山の麓からやや上方にかけて、かつて洞(ほうら、大和国高市郡白橿村大字山本枝郷洞)と呼ばれる村が存在した。

この村は、神武陵の南手にあり、ちょうど同陵を見下ろす場所に位置する、1854年(嘉永7年)の時点でおよそ120戸、1920年(大正9年)の時点でおよそ200戸を数えた、同陵墓の守戸―いわゆる墓守の集落と伝わる村で、被差別部落であった。

⭕️重要:用語の解説⭕️

>同陵墓の守戸―いわゆる墓守の集落と伝わる村で、被差別部落であった。

守戸=① 令制で、天皇・皇族の陵墓を管理する戸。賤民である陵戸(りょうこ)が足りない場合、近隣の百姓をこれに指定したもので、山陵の清掃などにあたり、調庸雑徭(税金と労役)を免除された。

② 明治初期、山陵の清掃をつかさどった職。

⚫︎上代以降、天皇陵の守護・清掃に従事した御陵番。

賤民=律令制度で、賤民を制度化した。民衆を良民と賤民(五色の賤)とに分け、農民である良民には租・庸・調・納税・雑徭の義務を課した。賤民にはこれらの義務がなく、また良民だからと言って権利があるわけでもなく、不自由な良民よりも、自由な賤民を選択する者が続出した。

陵戸=令制における賤民の一つ。天皇、后妃、皇親の陵墓の番人。

⚫︎天子(天皇)の墓を守るもの。日本では、古代賤民の一つ。天皇・皇后・皇族の陵墓を守衛する陵守・墓守を出す戸。

⚫︎天皇のみささぎを守護する者。令制以前からあり、令制では諸陵司(後に寮となる)の監督下にあった。りょうこ。

⚫︎律令制下、五色の賤の一つ。天皇・皇后の陵墓を守ることを世襲とした賤民。

山陵=① 山と丘。小高い所。丘陵。山地。

② 君主の墓。帝王の墓。天皇・皇后などの墓。みささぎ。御陵。

みささぎ=「陵」=天皇・皇后など皇族の墓所。古く「みさざき」といった。② 天皇・太上天皇・皇后・太皇太后・皇太后、およびその身位を贈られた人を葬った所。みささぎ。

2 天子の墓。日本では、天皇および三后の墓をいう。山陵。みささぎ。

御陵=天皇、皇后、皇太后、太皇太后の墓。みささぎ。みはか。

⭕️用語の解説終わり

大正時代に入って間もない頃、国の主導による本格的な神武陵一帯の整備が始まると、その拡張の必要などにともなって、洞村は自体の移転を余儀なくされる。その後移転先の決定について難航を重ねた末に1917年(大正6年)に付近の平野部に移転した。

発掘

洞部落の歴史に初めて光が当てられたのは第二次世界大戦後、1960年代後半のことである。『天皇制と部落差別』と題して鈴木良により採り上げられたことをきっかけとして、天皇を主軸とした国家権力による横暴の好例であるとの論旨をもって、部落問題の原因を天皇制に求めるうえでの重要議題として認知されるに至った。

鈴木 良(すずき りょう、1934年9月25日 - 2015年2月16日)専門は日本近代史・部落問題など。立命館大学教授、部落問題研究所(1965年、朝日賞受賞)理事、国民融合をめざす部落問題全国会議代表などを務めた。主な著書に『近代日本部落問題研究序説』、『水平社創立の研究』がある。

日本共産党に入党し、以後、死去するまで一貫して共産党員であった。

1970年代半ばに日本共産党や北原泰作らの部落解放運動の活動家から国民融合論が提起されるなかで、1975年9月に結成された国民融合をめざす部落問題全国会議(国民融合全国会議)の常任幹事となる。

北原泰作

日本の部落解放運動家。戦前から部落解放運動を行っており、戦後の部落解放同盟結成時幹部であったが、戦後は全国水平社出身のメンバーらと共に部落解放同盟と対立した。??( ̄◇ ̄;)

対立した理由は次のnoteで考察。

再発掘

国家権力によって強制的に執行されたものであるとされてきた洞部落移転問題であったが、この認識に対する反証を行ったのが移転後の部落に生まれ育った辻本正教(後の部落解放同盟中央執行委員)であった。辻本による反証では、強制執行は行われておらず、洞村の人々が陵墓への畏怖心などから自主的に移転を決めたとの事実が明らかにされた。また移転に際しては補償費用も出ていた。

◉反証=相手の主張が嘘であることを証拠によって示すこと。反対の証拠。

◉移転に際しての保証費用が出ていないことになってたみたいだね。

辻本さんは移転が「天皇制と部落差別が濃厚に影響した一大事業だった」と分析する。その上で、洞村の住民自身も「天皇陵を見下ろすのは恐れ多い」と考えたとみている。さらに、移転の理由には洞村の劣悪な住宅環境の改善もあった。辻本さんは「不敬問題を利用して村をきれいにし、差別や偏見をなくしたい考えもあっただろう」と推測する。

結局、当時の住民ら自身も身分制から逃れられなかったようだ。「洞村の住民をはじめ、当時の被差別部落の住民は、明治天皇が天皇の下での平等を約束し被差別民を解放する『聖勅』を出したと感謝していた。被差別部落も天皇の権威にからめとられていた」と指摘する。

洞村(洞部落)の移転は、畝傍山神苑計画の一環を構成するものであり、この計画はそもそもが神苑を造成するという景観論(景観整備計画)から発せられたものであって、畝傍・久米・大久保の一般村の民家194戸および拡張区域外の46戸あわせて240戸、および田畑・山林・墓地なども移転させられており、被差別部落論における「聖・賎」のなかで鮮やかに描かれるところの論理とは実際は異なるものであった[1]との指摘もある。

>実際は異なるものであった[1]

「近代における神話的古代の創造」高木博志

(京都大学人文学報2000.03)PDF(詳しそう)

近代における神話的古代の創造―畝傍山・神武陵・橿原神宮、三位一体の神武「聖蹟」―高木博志

分からないなりに、被差別部落論 「聖・賎」で検索。

2018年度

PDFリンクがあるが凄いややっこしい学者言葉・・・

現在

移転先に形成された地区はその後同和対策事業の対象地区とされ、現在も同和地区として存在している。旧洞村は雑木のうちに遺構としてその痕跡を残すのみである。

このネタつづく

ここから先は

¥ 150

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

特に無料閲覧にしてある記事に100円でも200円でも入れてもらえると、書き続けることができるのでよろしくお願いします。m(_ _)m