世界日報=世日クラブ=国際勝共連合=統一教会関係者『石平』著サンプル

9293文字

Amazonのサンプルの目次しか確認してないが、この2冊は基本中身は同じじゃないの??

これは本の宣伝の記事だと思う、本の主張が良く分かる

2019年04月17日 公開

2023年01月11日 更新

上の記事も更新されている、多分、本をモデファイして新刊として出したからだろう。

統一教会、石兵は、中国人をディスって日本人を持ち上げ、日本人を儒教に洗脳しようとしている。奴隷にしたい民に、儒教・孔子・論語を善だと思い込ませると素直に服従させることが出来る。天誅で死んだ安倍晋三がドリルのようになり学校教育もより偽善に変え、今、学校で道徳教育プッシュしているはずだ。

なぜ、自分の敵にどけ座までして服従するのか?封建制・学校教育による天皇が神である神道の國體教育の洗脳のせいだけど、この手法は儒教に学んだ。

Amazonでの本のサンプルが大量に読める。それを短く編集し解説を入れたnote。

2019/3/16

2022/6/3

洗脳本だからそこは頭に入れてから読むべし。拓殖大学で教授をやっているわけだが、頭が良かろうが大学生は子供、石平には簡単に騙せる・・・汚い。

時間がある人は、後でAmazonでサンプルを全部読むのも良し、ワシは古い方で全部読んだ。

ーーでは読んでみようーー

(洗脳されるなよw)

夜中に目撃した信じられない光景

しゃがんで何かを燃やしている。目をこすってよく見ると、そこで燃やされているのは何と、私が祖父から渡された文言を書き写したノートではないか。わが目を疑うほどの、衝撃的な光景であった。

なぜ、どうして、そんなことをしなければならないのか。その当時の私には、まったくわからなかった。

その謎が解けたのは、祖父が亡くなった後、私が大学生になってからのことである。実は、 祖父が私に書き写しを命じたのは全部、かの有名な『論語』の言葉であった。

『論語』の文章と現代中国語の文章は、日本人から見ると同じ「漢文」に見えるかもしれないが、文法的にもまったく組み立ての違う文章である。 山村に育った小学生の私が、十分に理解できるはずもなかった。

にもかかわらず、生徒に『論語』の言葉の意味をいっさい説明しないまま、ただ何百回も書き写させるというのは、まさに祖父の世代の教育法である。

しかし、このような『論語』教育を、まるで悪事でもやっているかのように「密か」に行っ たのは、別に「古式」でも何でもなかった。それは、「文化大革命」の時代における特異な事情によるものである。

毛沢東の発動した「文化大革命」は文字通り、「文化」に対する革命であった。つまり、中国の伝統文化を「反動的封建思想・封建文化」として徹底的に破壊してしまおうとするものであった。その中で、孔子の思想は、葬るべき 「反動思想」の筆頭として槍玉に挙げられたのである。

サンプルの16%

梓潼県の「貞孝節烈総坊」の衝撃

私が北京大学哲学部に入学したのは、一九八〇年のことである。大学の専攻として哲学を選んだこともまた、自分と『論語』との縁を続けさせる要因の一つとなった。

当時の哲学専攻の授業科目は当然、「官学」であるマルクス主義を中心に組み立てられていたが、大学三年生のとき、やっと中国哲学史の授業が始まった。 そこで中国思想の一部として儒教思想も教えられ、その中には当然、子供のときからすでに触れていた孔子の思想も含まれていた。

当時の私は、教科書やその他の学術書が教えているとおり、孔子こそが儒教の創始者であり、『論語』にこそ儒教思想の源と原型があると思っていた。

とはいえ、正直にいえばその時期は、孔子や儒教に対して、さほど興味を持っていたわけでもなかった。自分たちが大学生だったその時代は、中国ではまさに民主化の機運が高まった激動の時代であり、西側の民主主義思想やヒューマニズムから啓蒙を受ける時代であった。そのとき、哲学専攻の私たちは当然のように、孔子や儒教などよりも、ルソーやフランス革命の思想、そしてサルトルに心酔していた。儒教でいう「仁義礼智信」よりも、「自由 平等・人権」 などの言葉が我々の心を捉えた。

大学を卒業して地元の四川大学に就職してからも、民主化運動と自由・平等・人権などの高邁なる理念への情熱は依然として衰えることはなかった。

サンプルの25%

だが、そのころ偶然に、長く忘れていた儒教の一面に触れる機会があった。そして私は、その体験から、大変な衝撃を受けることになったのである。

四川省の北部に梓潼県というところがある。私の大学の親しい同僚にこの県の出身者がいて、夏休みに彼の誘いで遊びに行ったのだった。

そこで、彼に県内の名所をいくつか案内してもらったのだが、その中の一つが、地元で「碑坊街」と呼ばれる場所だった。

「碑坊」というのは中国の伝統的建築様式の一つで、門の形をしている建築物である。日本の仏教寺院の山門や神社の鳥居と似ていて、その中間のようなものであるが、機能的には「門」 として使われるのではなく、現代風にいえば要するに「記念碑」 である。しかし文化大革命の時代にその大半が取り壊されて、今では一部しか残っていない。

梓潼県の「碑坊街」には、清朝末期に建てられた碑坊が現在まで残っていたため、街全体が観光名所となっていた。その碑坊の正式名は「貞孝節烈総坊」という。全国に現存する碑坊の中でも、とびきり大きなものの一つである。

同僚の案内で「貞孝節烈総坊」に近づくと、まずはその重圧感に圧倒された。高さはおよそ一〇メートル以上あり、四本の太い石の柱で支えられていて、彫刻などの装碑飾は豪華絢爛である。

坊の真下で同僚の解説が始まったのだが、この「総坊」は清朝の光緒帝の時代、 朝廷からの命令によって地元出身の一四三名の女性を表彰するために建てられたという。この一四三名の女性の名前は、実際に碑坊の中心部分にきちんと刻まれていた。

サンプルの28%

碑坊の真下で同僚の解説が始まったのだが、この「総坊」は清朝の光緒帝の時代、 朝廷からの命令によって地元出身の一四三名の女性を表彰するために建てられたという。この一四三名の女性の名前は、実際に碑坊の中心部分にきちんと刻まれていた。朝廷は、いったいどうして、辺鄙な一地方にすぎない梓潼県の女性たちを表彰したのか。

それは、碑坊の名前の「貞孝節烈」の四文字の示すとおりである。彼女たちが地元の「貞女」 「孝女」、そして「節婦」「烈婦(烈女ともいう)」だと認定されたので、 碑坊に名を刻まれて表彰されたのである。同僚の説明を聞くまでもなく、 「貞女」 「孝女」の意味は何となくわかった。だが、「節婦」「烈婦」とは何か、そのときの私にはまったく見当もつかなかった。

同僚の解説によると、礼教(すなわち南宋時代以来の新儒教)が支配する明朝や清朝の時代、女性が結婚して夫に先立たれた場合、原則的には再婚が許されなかった。 礼教の「礼」がそう決めているからである。

既婚の女性が夫に死なれたとき、彼女に残された道は二つだった。

一つの道は、もし、夫の残した跡継ぎの息子がいる場合、女性は嫁ぎ先の家にそのまま残って、寡婦の立場で夫の遺子を育て上げなければならない。 それは普通「守節」というが、「守節」を貫いた女性は「節婦」と呼ばれ、社会一般に高く評価される。場合によっては朝廷からも表彰されるのである。

サンプルの38%

だが、もし死んだ夫との間に遺子がいなかった場合、あるいは遺子がいても男の子でなかった場合、未亡人はどうするのか。残された道は一つしかなかった。すなわち、 嫁ぎ先と実家の両方の家族と社会一般の圧力の下で、夫に殉ずる形で自らの命を絶つのである。

このような行為は「殉節」と呼ばれて、それを成し遂げた女性は「烈婦」と呼ばれる。「烈婦」は「節婦」よりもさらに高い評価を受け、「殉節」がよりいっそう名誉なこととして、朝廷より表彰されるのである。

まさに偽善と欺瞞以外の何物でもない 「残酷さ」

同僚が言うように、昔の地方志などの歴史記録は、こういう「烈婦」の事績を書くときには、いかにも彼女たちが自分の意志で夫に殉じたかのように記述するのが普通である。だが、本当だろうか。それは単なる美化であって実際はそうではないのではないか。彼女たちのほとんどは、家族と社会に強く迫られて、半強制的に自決を遂げたのではないか。

解説をしてくれた同僚も、話の最後に、「『礼教殺人』という言葉があるけれども、昔の礼教は本当に殺人的だったよね」と憤慨した表情で付け加えた。同僚の解説を聴き終えて、そんなのはあまりにも理不尽な話ではないか、と思わざるをえなかった。さらに、碑坊に刻まれた一四三名の女性たちの名前を一つ一つ眺めているう ちに、一種の深い哀しみが胸に込み上げてきた。

考えてみれば、彼女たち自身にとって、そうなったのは自由意志によるものでもなければ、名誉なことでもなんでもないであろう。 「節婦」といわれる女性たちはただ、社会的圧力に屈して、女性としての人生と幸せを捨てて「守節」しただけのことである。さらに 「烈婦」と呼ばれる女たちに至っては、要するに、周りの人々に強制されてかけがえのな い命までを捨てて 「烈婦」になったのだ。そういう意味では、彼女たちは確かにその時代

サンプルの37%

の「礼教」の犠牲者であり、「社会」によって殺されたようなものである。

礼教=儀礼と教化。

にもかかわらず、彼女たちを死に追いやった 「礼教」と「社会」は、その一方で「節婦」や「烈婦」云々ともてはやし、こんな立派な建造物をつくって「表彰」しているので ある。まさに偽善と欺瞞以外の何物でもない。そんな残酷なことが、明清時代の五百年以上にわたって中国全国のあちこちで起きていたことを思うと、碑坊の下に立つ私も、同僚と同様、憤慨を覚えざるをえなかった。

とりわけ、同僚が口にした「礼教は本当に殺人的だったよね」の一言は、グサッと私の胸に刺さった。明清時代に流行った礼教とは、要するに中国伝統の儒教の発展型であって、新儒教と呼ばれるものである。 南宋時代に確立した朱子学が「天理」と「人欲」との対立軸を打ち 出し、それを受けて、いわゆる 「存天理、滅人欲 (天理を存し、 人欲を滅ぼす)」という過激なスローガンの下で誕生したのが、すなわち新儒教としての礼教であった。

つまり礼教というのは、まさに「存天理、滅人欲」というスローガンの下、「礼」とい

サンプルの39%

う強制力のある社会規範をもって、人間性と人間的欲望を抑制し圧殺することを基本理念とするものだったのである。そうか、あの時代の中国社会はそれほど残酷なものだったのか。礼教というものは、それほど陰湿で残忍な性格を持っていたのか。私の心の中では、今まで漠然と知っていた「礼教殺人」という言葉が、いきなり戦慄するほどのリアリティーを持つようになったのである。

サンプルの41%

日本で見つかった本当の『論語』、そして「礼の心」

(中略)日本に来て、本当の孔子の論語の礼の心がわかったというエピソードが書いてある。

子供時代に教わった『論語』では、「礼」について語られる場面が数多くあり、人間社会に とって「礼」が非常に重要であることは何となくわかっていた。しかし残念ながら、「文化大革命」の荒れた時代の中国で育った私は、日本に来るまでは「礼」の具体的な形、「礼」とは 何かをこの目で見たことは一度もなかった。ましてやこの自分が誰かに「礼」をもって接せられた覚えは一つもない。紅衛兵式の乱暴と無礼こそが、あの時代の中国の文化であり、日常であった。

しかし、日本に来てからわずかひと月で、私は「礼」の満ちている社会の中で生きる実感を得て、「礼」が生活の一部となるとはどのようなことかを知った。 私は人生で初めて、「礼」の端的な美しさと暖かさに接することができ、本当の「礼の心」に 触れた気がした。 「礼」とはそれほど温もりがあって、それほど人間性に満ちているものなの かと感銘を受けたのである。

そのときの体験はある意味で、私を「礼」というものの原点に触れさせることともなったのだが、私が一人の日本人のご婦人の姿から感じ取った「礼」の温も

サンプルの57%

りは、子供の時代に祖父から教わった 『論語』の言葉と同じような暖かさを持っていた。中国の「礼」と日本の「礼」とは、「違っている」というよりも、まさに正反対である。 それは、いったいどういうことか、実に不思議だった。

同じだよ・・・・(^_^;)

デュルケームと「礼の用は和を貴しと為す」

以上は、日本に来て間もなくの「礼の体験」であったが、大阪で一年間日本語を学んだのち、 一九八九年四月から神戸大学大学院に留学生として入学した。それ以来六年間、神戸で留学生活を送ることになった。

そして、この神戸大学大学院での勉学の中で起きた『論語』にまつわる出来事の一つは、私 をまた「礼」の再発見へと誘い、私に「礼」とは何かを再び考えさせてくれることになった。 私の大学院の修士課程での専攻は社会学である。私の指導教官は、フランスの近代社会学者である、エミール・デュルケームの思想を研究テーマの一つにしていた。

ある日のゼミで、デュルケームの「社会儀礼論」がテーマとなった。その学説を簡単に説明すると、デュルケームは社会統合における儀礼の役割をとりわけ重視し、人々が儀礼を通じて 関係を結び、共に儀礼を行うことによって集団的所属意識を確認し、集団としての団結を固め

サンプルの60%

ていくものである、との説である。

今まで、「儀礼」などは単なる形式にすぎず、あってもなくてもよいものだと考えていた自分にとって、デュルケームのこの「社会儀礼論」はかなり新鮮で、たいへん面白かった。

エミール・デュルケーム(Émile Durkheim1858年4月15日 - 1917年11月15日)は、フランスの社会学者。オーギュスト・コント後に登場した代表的な総合社会学の提唱者であり、その学問的立場は、方法論的集団主義と呼ばれる。また社会学の他、教育学、哲学などの分野でも活躍した。

略歴

デュルケームはフランスのロレーヌ地方のエピナルで代々敬虔な信仰を保持したフランス系”ユダヤ人の家系”に誕生している。父親と祖父は”ラビ”であった。また”彼の教え子と友人の多くはユダヤ人であり、血縁者”であった。

そこで、ゼミの討論時間に、私は自分の意見を述べた後で、思わず次のような感想を付け加えた。

「さすがにフランス(のユダヤ人)の社会学者ですね。深いところを見ていると思います」

それを聞くと、指導教官は顔を私に向けて、口許に笑みを浮かべながら、こう言った。 「何を言っているのか君、そういう深いことを最初に考えたのは君の祖先じゃないのか」

意表をつかれて戸惑った私の顔を見ながら、(ユダヤ人)の先生は続けた。

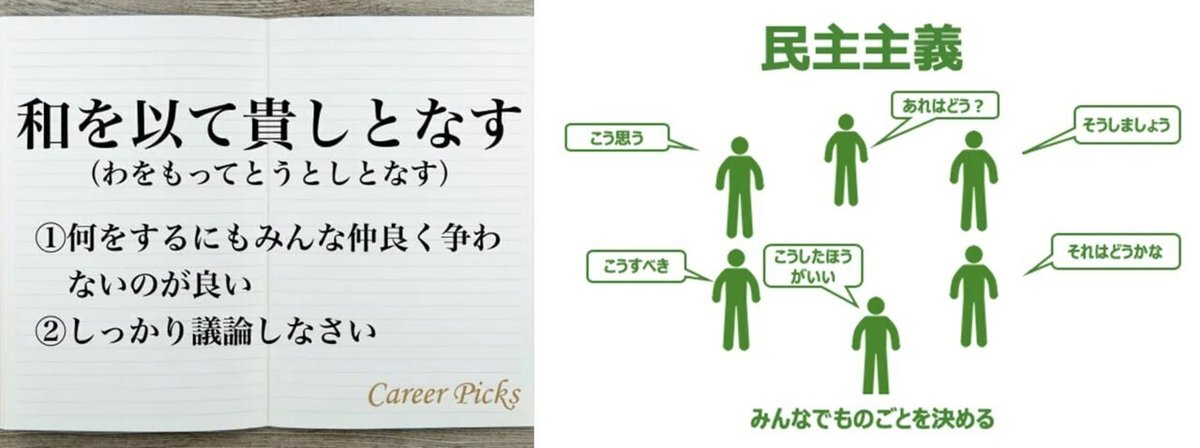

「『礼の用は和を貴しと為す』という言葉、君は知らないのかね」

先生が口にしたのは、何らかの古典の漢文であることは、すぐにわかったのだが、その原文がいったい何なのか、すぐには私の頭に浮かんでこなかった。

そうすると先生はペンを取って、メモ用紙にさっと書き示した。

「礼之用和為貴」という語句である。

先生のペンが止まったその瞬間、私はわかった。

「『論語』の言葉ですね、 先生」 と答えた。

「そうだ。わかっているじゃないか。君は中国人だから、『論語』をもっと読みなさい。日本人の諸君も読んだほうがよい。ためになるぞ」と先生は満足げに頷き、その日の「『論語』談義」を締めくくったのである。

サンプルの63%

この日のゼミでの出来事は、多くの意味において、自分自身にとってたいへん衝撃的だった。

そして先生に言われて考えてみると、確かに「礼之用和為貴」という『論語』の言葉は、あのデュルケームの「社会儀礼論」が言わんとする真髄の部分を、一言で鋭く言い尽くしている気がする。

日本の中国思想史研究家の金谷治氏は、この言葉を「礼の働きとしては調和が貴いのである」(金谷治訳注『論語』岩波文庫)と現代日本語に訳しているが、デュルケームの 「社会儀礼論」の本質はまさに、この簡潔な一言に凝縮されているのではないか。 「『論語』の言葉はそれほどの奥深さを持っているのか」と、中国人(当時)の私は、初めてわかったような気がした。それと同時に、『論語』の語る「礼」の本質がどこにあるのかについても、自分なりの理解ができた。

「礼の用」、すなわち礼の働きはまさに「和為貴」、つ まり「和」を大事にして人間関係や社会を調和させることだ。そしてここでの「和」とはすなわち和むことであり、和やかな心であり、 親和であり和睦であり、心の暖かさと温もりがその背後にあるはずである。 このような「礼の用」の作り出す 「和」 は、 まさに感じたあの暖かい「和」と同質のものだ。

上が和らぎ下と睦まじく、戯れにおいて事を論じれば、すなわち事の道理は自ら通じる。何事も成し遂げられない。

言ってみれば、「礼之用和為貴」という『論語』の言葉が「礼」というものの本質を言い尽くしたのに対し、一人の日本人のごく自然な振る舞いは、『論語』の言葉が目指す礼の理念をそのまま実践し、そのまま実現してみせたのである。

サンプルの66%

『論語』と儒教はまったく別々のものである

どうやら『論語』の心と通じ合うのはフランス(のユダヤ)人の社会理論であり、日本人の日常的振る舞いであるようである。 それと比べれば、昔から儒教の国であったはずの中国には、『論語』の 語る「礼」や「和」の面影もない。あのような和やかにして心暖まる「礼」と「和」の世界はどこにも見つからない。

中国伝統の礼教と礼教の作り出した社会は、心の暖かい「礼」と「和」とは無縁な世界であり、過酷さと残忍さを基調とする世界であった。礼教の重んじる「礼」と『論語』の語る「礼」とは、まるきり異なっているのである。

そうなると、私が以前から『論語』と礼教との関係性について抱えてきた疑問に、一つの明確な答えが出たような気がした。

やはり、孔子の『論語』と後世の礼教とは別々のものだ。 『論語』の精神と考えは、後世に おいて興った中国伝統の礼教とは本質的には相いれない、まったく正反対のものなのだ。

礼教=南宋時代(1127年 - 1279年)以来の新儒教

サンプルの69%

ーーー大幅に中略ーーー

ほとんどの方が、『論語』の文章の特徴をよく知っておられることと思う。つまり『論語』とは、内容的にはバラバラな、孔子が発した数多くの短文を一冊にまとめ たものであり、いわば「格言集」なのである。

日本の中国哲学史研究の大家であり、『論語』の研究でも有名な金谷治氏は、自著の『孔子』 において、次のように指摘している。

「要するに、『論語』の体裁は、普通の書物の形とは違って、一見とりとめのないまとまりの悪い形を呈している」(金谷治著『孔子』 講談社学術文庫)

実態はまさしくその通りであろう。 『論語』の特徴ともいうべきこのような「まとまりの悪いかたち」からしても、その主人公の孔子が果たして一思想家として「まとまりのある見解」、あるいは「体系的思考内容」を持っていたかどうか、かなり疑わしくなってくる。

キーコンセプトである「仁」の解釈もバラバラ

さらにいえば、実は体裁だけでなく、『論語』の内容を吟味していくと、「孔子は思想家とは呼べないのではないか」という疑いはさらに深まっていくのである。

たとえば、『論語』によく出てくるキーワードの一つである「仁」について見てみよう。孔子自身がこの「仁」という言葉をどのように使い、そしてどのように解釈しているかを見れば、

サンプルの94%

「孔子思想」 の正体がよくわかってくるはずである。「仁」という言葉は『論語』には一〇〇回近くも登場する。「仁」はいわば「孔子思想」の中心的なコンセプトの一つである。後世にはそれが儒教思想の中心テーマの一つにもなっている。

しかし、この大事な「仁」とはいったい何かについて、孔子は『論語』においてそれを厳密に定義したことは一度もない。彼はただ、さまざまな場面において、さまざまな意味で、適当にこの言葉を使い、その意味を解釈しているのである。

たとえば『論語・顔淵第十二』には、次の言葉がある。

「司馬牛、仁を問う。子の曰わく、仁者は其の言や」

『論語』研究の大家である前述の金谷治氏は、これを次のように現代日本語訳している。「司馬牛が仁のことをおたずねした。先生はいわれた、『仁の人はそのことばがひかえめだ。』」 (金谷治訳注『論語』岩波文庫)

「孔子は凄い思想家だ」「『論語』は凄い書物だ」と教えられた人は、この短文を読んで肩透かしを食らうかもしれない。 「何だ、言葉が控え目だったら仁の人なのか。『仁』とはそんな簡単なことなのか」と首をかしげるかもしれない。「仁とは何か」という深い問いに対して、孔子のこの答えはあまりにも平易であって、およそ「深遠なる思想」とはほど遠い。

サンプルの96%

別のところでは孔子はまた、まったく別の次元、別の意味において「仁」を語っている。同じ『論語・顔淵第十二』には、次のような一文がある。

⭕️「顔淵、仁を問う。子の曰わく、己れを克めて礼に復るを仁と為す」

金谷氏の現代日本語訳は次の通り。

「顔淵が仁のことをおたずねした。先生はいわれた、『〔内の〕わが身をつつしんで〔外には〕礼 〔の規範〕に立ち戻るのが仁ということだ。』」(金谷治訳注、前掲書)

孔子はここでは、『論語』によく出てくるもう一つの重要概念である「礼」と結びつけて、 「仁」とは何かを語っている。つまり外向きには、「礼」に立ち返ることがすなわち「仁」だというのである。ここでの「仁」が、前述の「言葉がひかえめだ」と比べればより高次元の概念であることは明らかである。

しかし場所を変えれば、孔子の語る 「仁」はまたもや違ってくるのである。

『論語・雍也第六』には、こうある。

「(樊遅が)仁を問う。(子)曰わく、仁者は難きを先きにして獲るを後にす、仁と謂うべし」

ここでは、樊遅という人が孔子に「知とは何か」を問うたのに続いて、「仁とは何か」をおたずねした。金谷治氏の現代日本語訳に従えば、孔子はこう答えたという。

「仁の人は難しい事を先きにして利益は後のことにする、それが仁といえることだ」(金谷治訳注、前掲書)

サンプルの98%

おわり

ここから先は

¥ 150

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

特に無料閲覧にしてある記事に100円でも200円でも入れてもらえると、書き続けることができるのでよろしくお願いします。m(_ _)m