小樽港地区のアイヌ語地名解

アイヌ語地名の難しさ

北海道の地名はかなりの割合でアイヌ語地名に由来しています。その地名の意味を知るのはとても興味深いことです。

その一方で、文字を持たない民族であったため、その記録がほとんど残っていないという問題もあります。幕末に蝦夷地を探検した数人の探検家の聞き取り情報に頼るしかなく、その記録は必ずしも正確とは限りません。

とくに小樽アイヌに関しては早期に、和名に改名、儀式の禁止、集落の移転と分散、そして若者を東京に留学させるなどして和人化を急速に進めたため、その記憶は明治初期で途絶えてしまったと言えます。

そのため地名解釈もさまざまに割れており、定説がないものもいくつかあります。どれが正解なのか、今となっては確かめようがありません。一般的な説とされていたものが後から覆されることもあります。偉大なる先人達の研究を否定することが目的ではありませんが、少しでも真実に近寄りたいというのは誰もが願うものであり、研究の価値があると思います。

個人的に小樽各地を歩きその地名解と照らし合わせていった結果、いくつかの発見があったのでそれをここで共有したいと思います。

小樽港地区のアイヌ語地名一覧

ポントマリ(北防波堤)

ムマヤ(厩)

ビヨ(手宮洞窟)

テミヤ(手宮)

シュマサン(石山・錦町)

イロナイ(色内)

ホンナイ(稲穂)

オコバチ(堺町)

オタシリエト(東雲・相生)

オタルナイ(南小樽)

クッタルウシ(入船)

アリホロ(有幌)

ノブカ(信香)

カツナイ(勝納)

アツトマリ(築港)

ワカタケ(若竹)

フレシュマ(振島)

ポントマリ(南防波堤)

手宮、色内、有幌、信香、勝納など、こう見ると意外と昔の地名が残っている感じはしますね。一方で、オタシリエトなど完全に消えてしまった地名もあります。

ポントマリに始まりポントマリに終わるのもなかなか興味深いところです。

このうち、今回は地名解がはっきりしていて議論の余地が少ない地名について取り上げたいと思います。

どの学者の地名解でもほぼ同一の見解で、その単語の構成や意味解釈に違いが少ないものです。

具体的には、ポントマリ、シュマサン、ホンナイ、オタシリエト、オタルナイ、クッタルウシ、フレシュマの7つです。

残り9つはとても長くなるので、記事を分割して解説できたらと思います。

解釈のはっきりしている地名

ポントマリ

小さな・泊(pon-tomari)

泊(tomari)とは舟を留めておくことができる小さな港のことで、各地に見られる地名です。

ポン(pon-)とは「小さい」の意味で、これもよく見かけますね。

「大きい」の意のポロ(poro-)とセットで出てくるときもありますが、必ずセットでないといけないというわけでもありません。

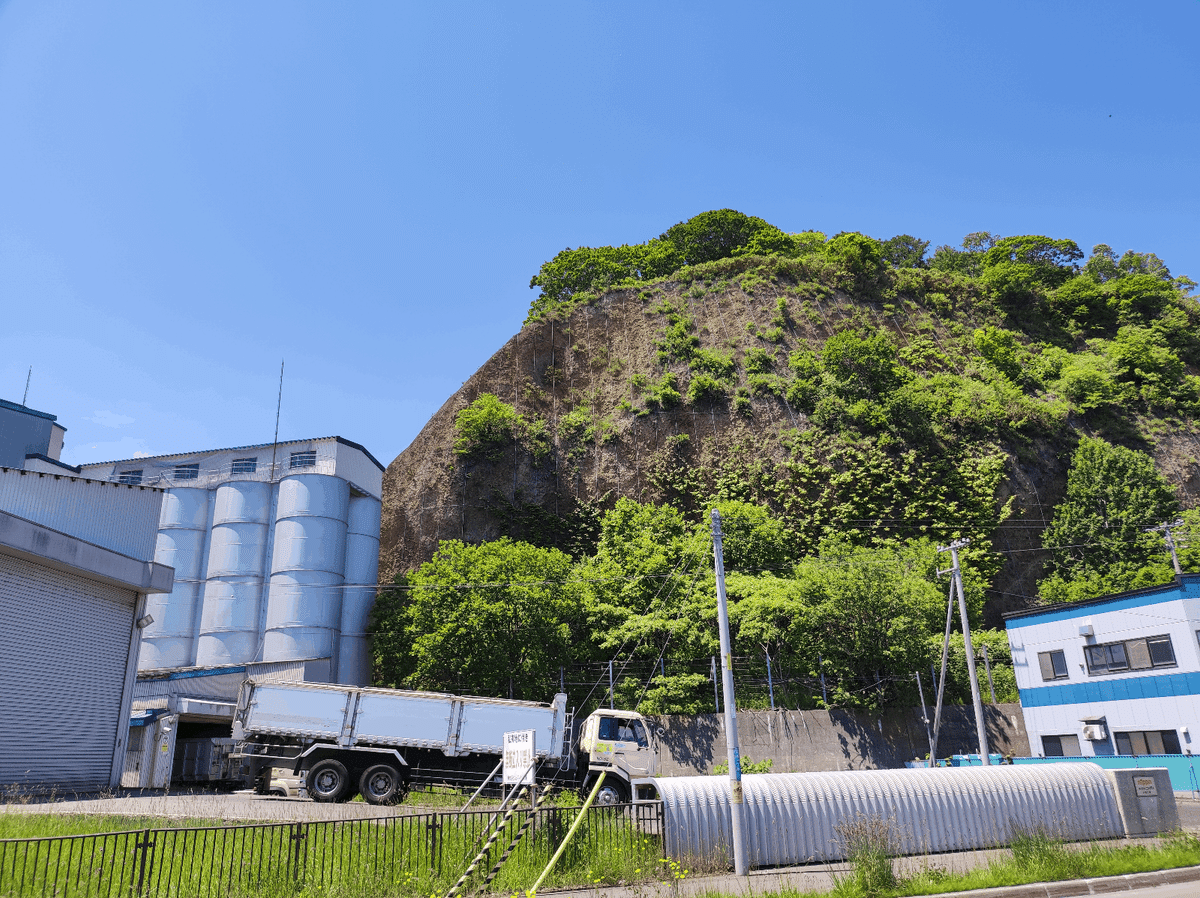

北防波堤の付け根にある日粉工場の背後が崖になっていますが、かつてはその崖のところが海岸線でした。そこが少しの湾になっており、ここがポントマリです。

また南防波堤の付け根の平磯トンネル(札幌方向)のあたりもポントマリです。やはりかつては国道のあたりが海岸線でした。

現在も多くの釣り人が集まっていますね。

シュマサン(石山・錦町)

石の・下る処(suma-san)

シュマ(suma)とは石もしくは岩のことで、地名としては非常に多く見られる単語です。

サン(san)は「下る」とか「山手から浜に下りる」「前に出る」などの意味があるそうです。

これを組み合わせると落石があったところのようにも見えますね。『西蝦夷日誌』では「岩落るとの義也」としています。

ただどちらかというと、浜に突き出た岩の岬という意味ではないかと考えています。

北本願寺の奥に手宮富士と呼ばれる小さな山があり、その頂上から見る景色は素晴らしいものになっています。地元では石山と呼ばれていて、採石場があったこともありました。

その山裾を追いかけていくと、かつての石山中学校の円形校舎があり、十間坂の荒巻山があり、セブンイレブンの稲穂五丁目店のところは少し丘が削られていますね。そしてGAJAという焼肉屋さんの前で色内大通りが少し海側に迂曲しています。

これこそがシュマサン崎の名残です。

ここが色内村と手宮村の境界になっていたこともありました。

国道5号線が小樽駅のすぐ先で90度曲がっているのも、このシュマサンを避けるためですね。今でも地形に大きな影響を与えている場所です。

またシュマサンは集落としては錦町のあたりを指すこともあり、ここに流れていた手宮仲川はシュマサン川と呼ばれることもあります。今は暗渠になっていてその姿は殆ど見えませんが、中野植物園のあたりを源としています。

かつては源町から清水町、豊川町を経て、まるで錦のように海に流れ出たからこれらの町名がついたそうです。

ホンナイ(稲穂)

小さな・川(pon-nay)

地名解としては議論の余地が全くない地名ですね。

ポン(pon)は「小さい」、ナイ(nay)は「川」です。

ですがこの川はどこにも姿が見えなくなっています。小樽駅から中央通りに沿うかたちで、かつて小さな川が流れていました。稲穂沢とか中谷川と呼ばれることもあったようですが、明治中期にはすでに地図からは消えています。

都通り商店街の真ん中あたりから海側に下りていくと、道新小樽支社の奥に少しだけ斜めになった細い路地があります。それが現在も残されているポンナイの名残と言えます。

オタシリエト(東雲・相生町)

砂浜の・岬(ota-sir-etu)

少し聞き慣れない地名のように聞こえますが、地名解としては単純なものです。

オタ(ota)は「砂浜」。「オタル」とか「オタモイ」のオタと同じです。

シリエト(sir-etu)は「岬」を表します。シリは山や丘などの大地の塊を指し、エトは鼻のように突き出たものを指すので、組み合わせると岬になるわけです。

堺町商店街の裏手は崖になっており、その上に水天宮が建っています。この水天宮の丘がオタシリエトになります。水天宮からの眺めは小樽市重要眺望地点にも指定されているので、訪れた際はぜひ坂を上ってみてください。

しかしなぜオタすなわち砂浜なのでしょうか?小樽港ってあまり砂浜のあるイメージがありませんよね。これは昔の写真を見るとわかるのですが、このあたりに砂でできた砂嘴が海に向かって長く伸びていたようです。文字通り砂の岬になっていたんですね。

かつては「砂崎町」という町が置かれたこともありました。

オタルナイ(南小樽)

砂浜の・道の・川(ota-ru-nay)

オタ(ota)は砂浜、ル(ru)は路、ナイ(nay)は川を表します。

このルの解釈は諸説あって、「砂の溶ける川」と訳されることもあるのですが、今回は「道」を採用しました。

この地名は入船のメルヘン交差点のあたりを指すのですが、元々はずっと東の札幌市手稲区から流れてくる新川の河口付近の名前になります。

かつて小樽内川と呼ばれた川がそこにありました。そこのアイヌの人々を入船に移住させたので、名前が一緒についてきて、こちらをオタルナイと呼ぶようになったようですね。

これが「小樽」の地名発祥の逸話になります。

クッタルウシ(入船)

虎杖の・群生する・ところ(kuttar-us-i)

クッタル(kuttar)は「虎杖(イタドリ)」。

ウシは(us-i)は「群生するところ」。「~ウシ」という地名はあちこちにありますが、クッタルウシの場合はイタドリがたくさん生えていたところという意味になります。

メルヘン交差点のあたりで、かつては入船川のことを「空達川」と呼んだこともあったようです。クッタルウシはオタルナイに地名が取って代わられましたが、こちらもしばらくは使われていたようです。

今もこの近くの空き地を見るとイタドリがところどころに生えています。

フレシュマ(振島)

赤い・岩(fure-suma)

フレ(fure)は「赤い」。シュマ(suma)は「石」もしくは「岩」なので、直訳すると「赤岩」になります。

ただし赤岩町の赤岩はフレチシ(fure-cishi)つまり「赤い立岩」なのでちょっと語源が違います。

かつて平磯岬の300mほど西に振島崎という岬がありました。今はすっかり削られてしまい、ほとんど痕跡は残っていません。

国道5号線の平磯トンネルが、小樽方面と札幌方面で入り口が異なるのがその名残とも言えます。札幌方面ですぐにトンネルに入らずに少し迂回するところ、そこがかつての振島崎の場所になります。

小樽に鉄道が引かれた時に、ここに第三若竹隧道が通されました。

『罕有日記』に「フレシマク崎、薄紅色の岩あり」とありますが、今ではその岩の姿を見ることはできません。

新平磯トンネルの壁が赤いレンガ調になっているは、ある意味で昔に近いのかもしれませんね。

諸説ある地名

残りの地名、ムマヤ、ビヨ、テミヤ、イロナイ、オコバチ、アリホロ、ノブカ、カツナイ、アツトマリ、ワカタケに関しては、諸説あり、簡単には説明できないので改めて記事を割いて解説したいと思います。

間違った解釈もあると思いますので、気が付いた点がありましたらお気軽にコメントお寄せください。