エジプトが生んだ歌手ダリダ、そのドラマチックな人生 ②~男たちは自殺していき...

↑『アガーニーアガーニー (私の歌、私の歌よ)』。今でも多くのアラブ人アーティストらにカバーされ続ける不朽の名曲で、この歌を知らないエジプト人はまずいないでしょう。

1956年ー

23歳だったダリダはパリのキャバレー『La Villa d'Este』で歌っていた。

ある夜、そこにひとりの男が現れた。そして、フロア中央で歌う女性シンガーに目を留める。ダリダだ。

歌が終わると、男は近づいてきて声をかけた。

「明日、行われるオーディションに来てみなさい」。

男はかの名高いオランビア劇場の経営者、ブルーノ・コキャトリクスだった。

歌の先生"独裁者"に背中を押されたこともあり、ダリダは翌日のオーディションにいざ挑戦することにした。

ところで1950年代というのは、歌謡曲が巨大ビジネスに急成長していく時代だった。

オランビア劇場も、新しいスターを探していた。

従来の歌手とは違う個性を持つ若い歌い手を、と望み、面白いニューフェイス発掘のため、審査員の方もちょっと変わった人材を揃えていた。

そのうちのひとりがルシアン・モーリスだった。

当時27歳だった彼は、1955年に設立されたばかりのラジオ局『ヨーロッパ1』の音楽番組責任者兼DJを務め、レーベル会社らとは太いパイプを持ち、音楽界ではなかなか顔が利く男だった。

オーディションで、ダリダの姿をみるやいなやモーリスは身を乗り出した。どこかエキゾチックだ。新しいタイプだな、と思った。

そして歌を歌わせ、すぐにダリダの『R』の独特な発音の出し方に気がついた。それがまた非常に面白い。

「これはイケるぞ」

モーリスは興奮した。2、3言葉を交わすと、もう完全に決心した。

「この娘をスターにし、そして僕の恋人にする」。

(ちなみにモーリスには妻と娘がいたのだが、そこは嗚呼フラ男(フランス人)よ...)

その後、モーリスはダリダを売り出すのに全力投球をする。自分のあらゆる人脈も駆使し私財も投入した。

またダリダとはすぐに深い仲にもなった。しかし二人が結婚するまで、それから五年かかることになる。なにしろ男は妻子持ちだったので...

🎤

オランビア劇場の舞台で歌うようになった後、ダリダのレコードデビューが決まった。

最初のシングルソングk『マドンナ』はそこそこ売れ、そして二番目のシングルソング『バンビーノ』が"大当り"した。

売れに売れは大ヒット。ここで彼女は一気にブレイクした。渡仏して二年のことだった。

『バンビーノ』は全てのラジオ局でかかり、どこのレコードショップでも何度も繰り返しこの歌が流された。パリ中のカフェやブティックでも『バンビーノ』が聴こえてきた。

ダリダはメジャーな雑誌の表紙も次々に写真を飾り、一躍スターになった。

ダリダが注目されていたのは、ヒットソングだけが理由ではない。彼女の"恋愛"も話題 (ゴシップ) の渦だった。

マスコミが面白おかしく書き立てたのだ。既婚者の敏腕マネージャーのルシアン・モーリスとのロマンスを。

これには特に保守的な中高年層が、眉をひそめダリダの悪口をいい、道徳に欠けている信仰心が足りない、恐ろしいあばずれだと罵った。

でも、もしも未来を知る誰かが

「ダリダはその後フランス大統領 (ミッテラン) の愛人にもなっちゃうんですよ!」

と教えたらみんな卒倒したことだろう...

🎤

『バンビーノ』の次は『ゴンドラ』を発表。

1957年のクリスマスに合わせてリリースされたのだが、これも大ヒットする。その年のゴールドディスク大賞に輝いた。

フランスでNo.1の人気まであっという間に上りつめたダリダは、自身のルーツのイタリアへ向かう。

ここでの巡業は大成功だった。

大衆たちに熱烈な歓迎を受け、大きな喝采を博す。そして次々にヨーロッパ諸国を回り、いずこでもダリダフィーバーが巻き起こった。

まさにあれよこれよで一気にスターの地位に上りつめた。

ヨーロッパ征服の次は、やはりアメリカだった。

自信はあった。ところが、結論を言えば駄目だった。

フランス語だけでなく英語でもアメリカ人に慣れ親しんだメジャーソングなど歌ったのだが、空振りだった。

ちなみに50年代のビルボードヒットソングを見ると、フランクシナトラ、エルヴィス・プレスリー、チャック・ベリー、ジュリー・ロンドン、パティ:ペイジ、ビリー・ホリデーなどなど、アメリカ国内出身の歌手の名前しかない。

同じく非アメリカ人の坂本九が歌う『上を向いて歩こう』がビルボード1位に輝くのは、1961年6月15日付けのこと。ダリダのアメリカ進出失敗の少し後のことだった。

🎤

アメリカ人の心をつかむことが出来ず、ツアーは失敗に終わった。ダリダは落ち込んだ。プロの歌手になり、初めての大きな挫折だった。

モーリスはアそんなダリダを励ますために、前々から計画してしていた凱旋帰国ツアーを計画する。

そう、それはエジプト。

「エジプト…?」

祖国の名前を聞き、その響きにダリダは懐かしさが胸の中で溢れた。

だけども同時に戸惑いも覚えた。

エジプトでもアメリカ同様、シャンソンはメジャーではない。そして自分はエジプトをいわば捨てた人間だ。

観客は集まるのだろうか、エジプトの人々は歓迎してくれるのだろうか。

↑ラクダ🐫のモデル立ち(ポージング)とオッサンの堂々ぶりにウケました

🎤

パリからカイロ飛んで来た。久しぶりの祖国エジプトだ。しかし不安で一杯だった。

自分はミスエジプトの栄冠を手に入れた後、すぐに渡仏している。そしてフランス語でシャンソンを唄っている。そんな自分はエジプト人にどう思われているのだろう。ドキドキだ。怖い。

カイロ国際空港に到着しゲートに向かった。するとダリダは目を大きく見開いた。

「えっ」

ゲートを出た到着ロビーには、群集が待ち構えておりダリダの姿を見つけると、彼らは大きな歓声を上げ、手を叩き口笛を吹いた。

「ウェルカム!」

「アハランワサハラン」 ようこそようこそ!

ダリダコールも始まった。

「ダリダ!ダリダ!ダリダ、ダリダ!」

「...」

ダリダは呆然とした。信じられない。

呆気に取られる彼女に近寄ったエジプト人の記者たちは、笑顔をむけ

「ようこそお帰りなさい、我らのミス・エジプトよ!」。

「私たちエジプト人は、あなたのヨーロッパでの活躍を誇らしく思っていました。

あなたがまたエジプトに戻って来てくれるのを、ずっと待っていて、本当に戻って来てくれて嬉しく思います」。

この1961年ダリダのエジプト凱旋帰国ツアーは、今でも"驚異的な成功だった"と評価されている。

全てのコンサートの席はあっという間に完売。マスコミも大衆も「世紀の声」と惜しみない賛辞を送った。

そしてどこへ行っても、ダリダの姿を目撃した群集は

「ダリダ! ダリダ!ダーリダ~」とダリダコールを発した。これはのちになんとメロディーが添えられ、ダリダを称える歌にもなる。

『ダリダ、ダリダ、ダリダ』は彼女のアラビア語ソング全ても上手にミックスし、本人の肉声も入り非常に面白い画期的ないい曲なのに、YouTubeには全然上がっていない模様...残念。

なお余談だが、このずっと後今度はカイロ国際空港に小林綾子が到着し、同じく群集の「おしん、おしん、おしん」とおしんコールが響くのだった....

🎤

エジプトからパリに戻ると、ダリダはルシアン・モーリスと結婚する。1961年のことでダリダは28歳になっていた。

妻子持ちの恋人兼マネージャーの4歳年上の男性、ルシアン・モーリスの離婚が成立したのだ。ここまで5年かかった。

ダリダは結婚式のために、両親や弟の旅費を出し、エジプトから家族全員をパリの挙式と披露宴に招待する。

全てが順調だった。母親も喜んでくれ、友人らも心から祝ってくれた。この時のどの写真を見ても、間違いなくダリダは心底嬉しそうだ。

ところが...

結婚直後、前から決定していた仕事を受けるため、カンヌに飛んだ。モーリスは同行しなかった。

すると、そこで新妻ダリダはジャン・ソビエスキ-という俳優に出会うやいなやびびっときて一目惚れをしてしまう。

男も男で、ダリダが結婚したばかりの人妻だと知っているのに、すぐに手を出した。

よく言えば情熱的で正直なダリダ。彼女はカンヌからパリに戻るやいなや、

「離婚しましょう」。

モーリスはア然とした。

それもそうだ。彼女とは5年もかけて結婚し、しかもまだ入籍して二週間も経っていないのだ。それなのにもう他に好きな男ができた、別れてくれと言い渡されるとは寝耳に水だ。

ジャン・ソビエスキ-

しかし分かる気もしないでもない。妻子持ちとのモーリスとの交際は、ずっと後ろ指を指されていた。それはダリダのプライドと良心にチクチクきていたはずだ。

もともと彼は"メリット"だった。デビュー時からずっと手を指し述べ助けてくれていた。情熱的愛情云々より利益が大きい。

でも自分も成功し、彼も独身に戻った。それまでの恩も情も意地もあるから、結婚はしたがそこでもう完結してしまったのだろう、ダリダの中で。

また結婚式にエジプトから家族を呼び寄せている。特に父親に何か言われていたのかもしれない。

なんにせよ、男の方はたまったものじゃない。だからモーリスはなかなか離婚に合意しなかった。

しかしダリダも頑固だった。結局、駄目なものは駄目。

二人は結婚してわずか数ヶ月後に離婚届にサインをしたのだった。(カトリック教国なので、そう簡単ではなかったはずですが)

こうして独身に戻ったダリダ。

じゃあ俳優のジャン・ソビエスキーと一緒になるのかと思いきや、モーリスと離婚成立したことによって、ソビエスキーへの熱はコロッと冷めてしまった。

第一、"本命"が出てきたのだ。それは懐かしいあの男、アラン・ドロンだった。

二人はもともと相手に好意を抱いていた。が当時はまだそのタイミングではなかった。

再会するやいなや、お互いすぐに気持ちが盛り上がった。多分、両方共性格が似ているのだろう。

まず惚れっぽい。とにかく惚れっぽい。惚れたら向こう見ずで一直線。そして異性にモテる。

またナルシストで自分が優先。かたや仕事には手を抜かない。恋愛に夢中になって仕事に穴を空けることはない。

アラン・ドロンやダリダのインタビューを読んでいると、そんな共通点が彼らにはある気がする。

二人はローマで"甘い生活"を送った。

ダリダはとても幸せだった。しかしアラン・ドロンは人気絶頂で色男だ。案の定、浮気をしでかす。

ここで彼らは破局を迎えるのだが、ではダリダとドロンとの関係はそれっきりなのかといえば、そうではなかった。

下積み時代の旧友というのは特別な存在だからなのだろうか。その後も、二人の絆は友情の形でずっと続く。

🎙️

1966年10月、イタリアのレコードレーベルRCAは、ダリダに才能のある若いシンガーソングライターを引き合わせる。

ルイージ・テンコは、ダリダより6歳年下で、情熱的で感受性の強い男性だった。

彼は『チャオアモーレチャオ』という歌の作詩作曲を手がけ、自身で歌も唄った。

とてもいい歌だった。ヒットする要因を兼ね備えている。

そこでレーベル会社は、テンコに自社スターのダリダと『チャオアモーレチャオ』をデュエットさせ、彼を売り出すきっかけにしようと目論んだ。

そこでまずは、イタリアでの新しいプロモーションキャンペーンの一環として、有名なサンレモ音楽祭に二人を出演させることにした。

ところが、サンレモでは彼らは入賞を逃した。

ルイージ・テンコはショックを受ける。『チャオアモーレチャオ』の作品には自信があった。しかもスターのダリダと唄ったのだ。

「おかしい。受賞できなかったのはスキャンダルのせいに違いない」。

そう、実はダリダはルイージ・テンコにまたもや一目惚れをし、出会うやいなやすぐにいい仲になっており、そのことはマスコミにあれこれ書き立てられ騒がれていた。

世間は二人の交際を冷めた目で見ていた。

というのもダリダとルイージ・テンコではあまりにも"格"が違い過ぎた。だから誰もがテンコを「売名行為」「お金目当て」「ヒモ」などなじった。

ダリダといるところを写真に撮られるたびに、ますます彼は世間から悪口を言われた。

「じゃあ、いっそう結婚すればいいのだろうか。結婚すればもう誰も何も言ってこないかもしれない」。

ルイージ・テンコはプロポーズをした。

すると驚くことに、ダリダはそれを受け入れた。多分、彼女も夫婦になった方がマスコミも自分たちに興味を持たなくなって、やたら追いかけ回さなくなるだろう、と思ったのかもしれない。

そしてその年の4月、二人は正式に婚約発表をする。

これで「彼らの交際は真剣なものだったのだ」と世間にも伝わり、理解して貰えるとテンコは思った。が、その読みは全く外れた。

婚約したことにより余計に騒がれるようになり、更なる大きなバッシングを招いたのだ。

ダリダが離婚したばかりの大スターだったことと、そんなゴージャスな女性を射止めたのが、冴えない若造だったということで、テンコへの嫉妬もあったのだろう。

パニックに陥ったテンコは怒りに駆られ、自暴自棄に陥り飲酒と鎮痛剤を摂取量が増えていった。

当然、健康状態も精神状態は不安定になり、マイクを向けられると突然サンレモの審査員らを侮辱し始めたり、

「サンレモ音楽祭そのものが腐敗の塊だ!」とわめき散らかしたりした。

ルイージ・テンコはついに精神のバランスを完全に崩し、ホテルの部屋で自殺を遂げた。28歳の若さだった。

ホテルの一室に横たわる彼の遺体の第一発見者はダリダだった。ちょうど二人の婚約発表を行った数日後のことだった。

「自分と関わったせいで、彼は命を落とした...」

実際、タブロイド紙らも、あたかもダリダのせいで若い青年が自殺を選んだ、という書き方をした。

だから今度はダリダが精神を追いつめられた。そのためルイージ・テンコの死のひと月後に、自殺をはかろうとした。バルビツール酸塩のボトル全てを飲み込んだのだ。

病院にかつぎこまれた時は死ぬ一歩手前だった。なんとか一命をとりとめられたが、5日間昏睡状態に陥った。

退院しても、ダリダの精神状態は不安定のままだった。

時代が時代だったのでカウンセリングにかかることもなく、スターであるがゆえに専門家にも頼れなかったのかもしれない。

なお、2022年の今でも『チャオアモーレチャオ』は聴き継がれ有名だ。

おそらく日本でもこのメロディーを耳にすれば、「どこかで聴いたことある」 と思う人は多いだろう。

それくらい有名になった『チャオアモーレチャオ』はしかし、"ダリダの"代表曲の一つとして聴かれ続けている。

現在、多くの人々はこの歌がもともとルイージ・テンコのものだったなんて知りやしない。

🎤

婚約したばかりの男が自殺した。しかも原因は自分にある。

やけっぱちになっていた彼女は、バーで出会ったイタリア人の18歳の青年(21歳半だったという話もある)と一晩の関係を持ち、そしてなんと妊娠してしまった。

だけども行きずりの関係だったに過ぎない相手だ。ダリダは中絶手術を受ける。

ところが闇医者の所での堕胎のせいで子宮が傷つけられ、二度と妊娠が出来ない身体になってしまった。(※当時フランスとイタリアでは中絶は法律で禁止だった)

ダリダはいずれは子どもを持ちたいとは思っていた。

「それなのに婚約した男は、自分との関係に悩み苦しみ自殺をし、その挙げ句自分は一生妊娠ができないなんて...」。

この悲劇的なエピソードの後、ダリダはそれまでの華やかな装いを一切やめて、長い白いドレスを着てステージに登場するようになった。

そして唄っていない時は、とにかくひたすら哲学に関する本をむさぼり読み、フロイトの熱心な信者になった。

ヨガと瞑想の練習にもますます多くの時間とエネルギーを注ぎ込んだ。

60年代後半に入ると教祖の教えに従うために頻繁にインドに飛び立った。(ビートルズがインドにハマった時期とほぼ同じ)

ダリダが救いを求めて会ったインド人のグル(指導者)は、彼女の歌のテープを聴いてみた。すると静かに諭すように言い切った。

「歌いなさい、歌い続けなさい。もうそれはあなたの宿命なのだから」。

このお告げの後、ダリダは減らしていた仕事の数を再び増やし、貪欲になった。

フランスの有名なテレビ番組には次々に出演し、67年の秋にはイタリアに戻り、68年の春になると別の大規模な国際ツアーに乗り出した。

その同じ年の後半、彼女はイタリアで究極の称賛の1つ、権威ある「カンツォーネッシマ」賞を受賞する。

ダリダは次々にツアーを行い新曲も定期的に発表した。

でも何かが満たされない。

スピリチュアルな何かを追い求める気持ちが高まり、

「これからは意味のある詩的な歌詞のものしか歌わないわ」

と公言してしまった。

そんな矢先、再びオランビア劇場からオファーが舞い込んだ。

そのステージの打ち合わせでの場で、ダリダはかつての全てのヒットソングを唄うのを拒否した。

しかし誰もが知るヒットソングを唄ってくれないと、観客は入らない。ショービジネスはショービジネスだ。大衆が好む明るい楽しい曲を唄ってもらわねばならない。

打ち合わせは難航し、オランビア劇場のブルーノ・コキャトリクス(←最初にダリダを発見し、オーディションに誘った男)は、ダリダの起用をキャンセルすることを考えた。

「ああ、ルシアン・モーリスがいれば...」

コキャトリクスはため息をついた。

「どんなトラブルが起きても、今までだったらモーリスがうまく解決してくれたものだったがなぁ...」。

ところがそのモーリスはもうどこにもいなかった。

モーリスはダリダと別れた1,2年後にモデルの女性と再々婚し、二人の子供ももうけた。

それでも常に、仕事の面ではダリダをサポートし続けた。

結局、彼女を完全に切ることができなかったからためなのだが、その彼はもうダリダの横にいない。

1970年9月、ルシアン・モーリスは自分のアパートの部屋で銃自殺をはかったのだ。41歳だった。

遺書は残されておらず、動機は不明だ。言えるのは、ダリダはまた大切な男性を失ってしまったこと。

🎙️

オランビア劇場の方は結局ダリダが折れ、彼女は三週間もその舞台に立った。毎回チケットは完売した。大成功だった。

舞台がうまくいったのはいいが、ダリダの胸はぽっかり空いていた。やはりルシアン・モーリスはかけがえのない存在だった。

それなのに、イタリア人の婚約者ルイージ・テンコに続き、そのモーリスまでもが自殺でこの世を去った。

虚ろでいるダリダを支えたのは、アラン・ドロンだった。

彼とはとうにロマンチックな関係ではなかったが、身内や親友のような強い絆があった。

下積み時代の同志であったことと、交際をした時も別れた後も、二人共それぞれメディアに何もお互いのことを話さず、決してお互いの悪口も一切言わなかった。彼らの間には確かな信頼があった。

1972年、アラン・ドロンはダリダと一緒に音楽スタジオに入り、ともに「Palores Paroles あまい囁き」の歌を吹き込む。

ところで、この歌はフランスではなくもともと有名なイタリアの歌なのだが、改作した。

歌手ではない役者のドロンは、それまで音楽のレコードを出したことがなかった。

しかしダリダに「僕がついている」というメッセージもあり、このデュエットに承諾したのだった。もっとも、ドロンは歌うというより、始終台詞を囁いているだけだったが。

「Palores Paroles あまい囁き」の歌は73年の春にデュエットがシングルとしてリリースされた。

すると瞬く間にフランスのチャートのトップに一気に上昇し、またフランス以外ではなんと...日本。

日本でもグッと一気にヒットチャートの1位の地位についた。(ドロンはすでに日本ではとりわけ主要なスターだった)

もちろん、ダリダもすでに日本で知られていたが、日本におけるアラン・ドロンの知名度の高さの足元には及ばなかった。

ドロンのおかげで、彼女は日本でぐっと一気に有名になった。そして初来日を1970年に果たす。

↑これはネット拾い画です

エジプトやヨーロッパとは全く異なる文化圏の日本に来た経験は、ダリダに大きなインスピレーションを与えた。

この頃から自分の歌のステージに、各国の民謡や伝統音楽の曲目も取り入れていった。

それまで流行歌手が、外国の民謡をアレンジして、しかもその国の言葉でも歌うということは全く考えられなかった。これは流行歌手のコンサートステージの定義を大きく覆す、歴史的なものだった。

日本での公演の成功により、ダリダの名前は今度は日本からアジア各国へ広まり、香港やベトナムでもダリダの人気は沸騰した。

ちなみに1973年には、「18才の彼」の歌をフランス語で発表するのだが、その二年後に岩下志麻がそれを日本語でカバーをした。

すると面白いのが、今度はダリダがその岩下志麻の日本語バージョンをカバーし、ダリダも同じ日本語で歌った。

一度目の来日公演が好評だったので、1974年には二度目の日本公演を果たす。

しかしこの時、喉の調子が悪く歌えなくなり公演をいきなりキャンセルするというハプニングがおきた。

それでもダリダは日本人聴衆に日本語でしっかり挨拶したことは、非常に好意的に受け取られた。

ただし日本では、次にスウェーデンからやって来る新しいディスコグループの"アバ"によって、ダリダの存在は忘れ去られていった。(←音楽家だった私の母親の説)

それはさておき、ダリダのキャリアは脂が乗り、この時はまだまだ順調だった。ところが、彼女が誰かを愛すると、その男たちはまたもや次々自殺していくのだった。

つづく

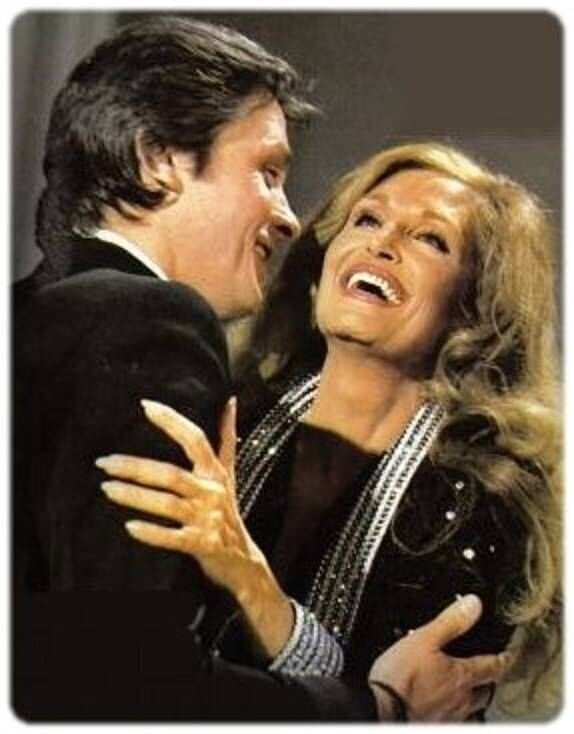

↓アラン・ドロンが一番お似合いに見えるのですが...オーラもダリダに負けていない唯一の男性ですな。

参照: http://dalida-forever.over-blog.com/pages/Biography_in_English-1988978.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?