お題の作り方に関するメモ

概要

お世話になっております。ザクロニシキ(@OK_charin)と申します。2024年から生大喜利会の主催を始めて、本格的に自分でお題を作るようになったのですが、まだいまいち自分の中でお題の方針が決まってないというか、理論が整ってないというかという感じで、この際だからnoteにして自分の大喜利に対する理解を深めようということで、このnoteを書き始めた次第です。大喜利というふんわりした概念を前提を置きまくってなんとか分析して、お題の作り方(穴埋めお題と画像お題、その他特殊な形式のお題の作り方については述べていませんが、適用できる部分があるかもしれません)やそれに付随する大喜利の構成要素について考えてみようというnoteです。人それぞれの考え方があるので、僕の主義が混ざる部分があるかもしれませんが、なるべく多くの人に当てはまるような形で考えたいと思います。参考になれば嬉しいです。僕が大喜利を始めるより前の言説や風潮は全く存じ上げず、また普段は福岡で生大喜利をしていて関東や関西での話題も全く存じ上げないので、もしかしたら知らずに同じこと言ってるみたいなこともあるかもです。公開はしていますが、所詮自分の大喜利に対する理解を深めるためのメモ程度のものなので、大目に見てください。なんとか人に伝えようという気持ちを持ってnoteを書くと、自分の考えがうまくまとまることってありますよね。それです。その産物です。17000字弱の非常に長い文章となっておりますが、読みやすい文章を書くコツとかは一切知りません。ごめんなさい!

A-1: 好みの前提

大喜利について議論をするために様々な前提を考えていきます。まず、大喜利の構造を考えます。大喜利は一般的にお題と回答の2つのパートから構成されています。お題が出題された後、回答するという形なので、大喜利という遊びの形式上、お題が無いと回答できません。お題は回答を作るうえで欠かすことができません。つまり、お題が無くても出せるような回答(お題の設定とは関係ないように見える回答)は大喜利らしくありません。お題の存在意義がないと言えるためです。大喜利はお題が形式上存在するだけで、それに全く関係のない回答が出ても、面白ければ、場が盛り上がればそれで良いという考えもありますし、僕もそれで面白ければ笑えて楽しいなって思うのですが、その面白さよりもお題に沿った面白さの方が、どちらかと言えば良いと思います。そのため、お題について詳しく考えるためにも、以降はお題の存在意義がある回答をするべきであるという前提のもとで議論を進めます。大喜利をテレビで見る程度の人や大喜利始めたての人は圧倒的にこの前提の上にいる割合が高く、大喜利やり慣れている人もこのような考えを持っている人は多いと思っているため、これを前提とさせていただきます。

A-2: 扱う回答の前提

お題の存在意義がある回答をするということは、回答はお題によってある程度制限されるということになります。お題には回答にある程度の方向性を持たせる、つまり、回答を制限させる働きがあります。お題が与えてくれた設定の下でより面白くなる回答を作ることを「制限された状態」と考えます。回答には、お題の要素を拾った回答だけではなく、回答単体で見たときにお題と関係ないように見えても、そのお題の設定の下でその回答の内容が成り立っていると考えると面白い回答というものがあると思います。これは、お題が無くても出せるような回答ではありません。お題があるからこそ面白くなっているためです。このような回答と、お題が無くても出せるような回答の線引きが難しいのが、ネット大喜利でよく見られる「お題に沿っている、沿っていない」問題の原因だと思います。この線引きの仕方は個人によって異なるため、答えが出ないのだと思います。何を面白いと思うかが人それぞれだからです。

ここまでで3つのタイプの回答を説明しました。

1. お題の要素を分かりやすく拾った面白い回答

2. 一見、お題と関係ないように見えるが、お題の設定の下でその回答の内容が成り立っていると考えるとより面白い回答

3. お題が無くても出せるような面白い回答(お題の設定とは関係ないように見える面白い回答)

1と2の回答のタイプは制限された状態で生み出された回答であり、お題の存在意義があると思います。これは本当に個人の好みで、人それぞれ個人の美学に依ると思います。面白ければなんでも良いという人もいるだろうし、大喜利でお題というものがあるんだから、お題にしっかり向き合えよ!という人もいると思います。僕の感覚的に、ネット大喜利の長考は2や3が多く、生大喜利は1が多いイメージがあります。

ネット大喜利の長考で2や3の回答が多くなる理由として、次のようなことが考えられます。まず、2や3の回答はお題から少し離れているため、理解するのに時間がかかります。ネット大喜利の長考は回答を吟味する時間を長くとることができるため、回答する側はお題に近く手前にある1の回答ではなく2や3の回答にたどり着きやすく、投票する側も2や3の回答を噛み砕いて考える時間があります。また、音ではなく文字として情報を視覚的に認識するため、理解するのに時間があまりかからないことも理由の一つとして挙げられます。

一方、生大喜利では、回答する側は短い時間で次々と回答を考える必要があり手前の1の回答にたどり着きやすく、観客は短い時間で1つの回答を理解する必要があります。そのため、わかりやすい1の回答が多くなり、ウケやすいのではないかと思っています。しかし、ネット大喜利でも大規模な大会では1がよくウケているイメージがあります。これはたくさんの回答に投票するとなると1つの回答にかける時間が短くなってしまいがちだからだと思っています。

3種類の回答のタイプについて説明しましたが、ネット大喜利でも生大喜利でも、2や3の回答よりも1の回答のほうが圧倒的に辿り着きやすく出やすい回答であり、このnoteで検討しやすい回答の種類であるため、1のタイプの回答をメインで考えていきます。

A-3: 好ましいお題の前提

3のタイプの回答を無視すると、お題が回答を制限する以上、お題は良質なものでないと面白い回答が生まれることは少なくなります。お題の存在意義がある回答をするべきであると考えるため、お題があって初めて回答が生まれます。3のタイプの回答を好まない人からすると、お題が難しいと1や2の回答が作りづらく、3のタイプの回答を作らざるを得なくなり、あまり良い状況ではありません。そんな状況でも1や2のタイプの面白い回答を作れたらそれがベストなんですけど…。つまり、お題の存在意義がある回答をするべきであるという人(3のタイプの回答を好まない人)からすると、1や2の回答がたくさん生まれるようなお題が好ましいということになります。ここで、回答の自由度を上げると1や2の回答がたくさん生まれるようになりますが、自由度を高くしすぎると、何を回答したら良いのかわからなくなったり、お題の存在意義が無くなってしまい、前提に対して矛盾するような形になったりします。

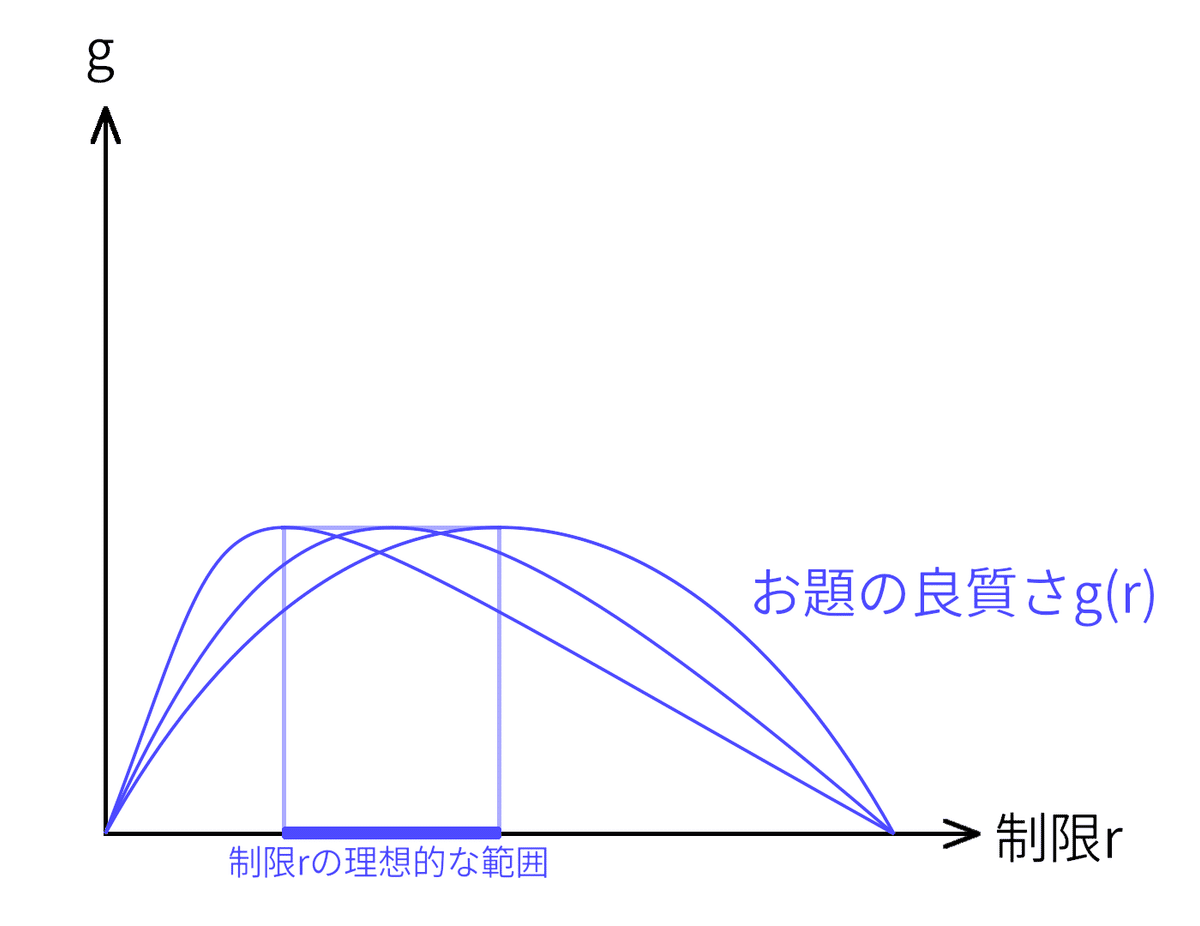

このことをグラフで整理して考えてみます。1や2の回答が回答数のほとんどを占めると仮定すると、回答数は制限に反比例すると思います。制限が大きくなると回答数は減り、制限が小さくなると回答数は増えます。つまり、回答数qは制限rに依存するので、回答数をq(r)とします(カッコつけて数学っぽいこと言ってますが、具体的な関数の形を考えるわけではなく、後で示すグラフの形が理解できればそれで大丈夫です。大喜利を関数で考えてみようとしていろいろ頑張った名残です)。

また、大喜利のお題は3のような回答を減らすために存在し、回答数を少なくするためのもので、自由度があまりに高すぎるとお題として良いものとは言えません。かといって、もちろん回答数が少なすぎるとお題として良いものとは言えません。つまり、大喜利のお題にはちょうど良い制限をかけることが大切であり、お題の良質さgを制限rの関数g(r)とすると、g(r)は山なりの二次関数、もしくは頂点がrの小さいほうに寄った山なりの曲線になると思います。制限がある程度多いところでお題の良質さが最大となることは直感的に少なそうなので、関数g(r)はこの二つのパターンの間のグラデーションのような関数になると思います。つまり、g(r)と制限rの理想的な範囲は次のようになります。

先ほどの2つのグラフを重ねたものを以下に示しました。前提に従えば以下のようなグラフになるのは当たり前ですが、このグラフは大喜利の大切な部分を可視化できていると思います。このグラフのように制限されたフィールド、制限された回答数の中でいかに面白い回答を持ってこれるかが大喜利の醍醐味だと思っています。なお、このグラフはq(r)とg(r)の概形が大切なのであって、グラフを重ねた際にできる交点や位置関係に全く意味はありません。

ざっくりした話しかしてませんが、実際は回答者のスタイルやスタンスによってもお題に対する回答の自由度は異なります(q(r,回答者のスタイル,回答者のスタンス))。このため、全員が回答を生みやすくなるようにするための調整が非常に難しいことがわかります。ただ、全員は無理でも多くの人にとっては回答を生みやすくなる、そのようなラインがあるはずです。そういうわけで非常にざっくりとした話になってるわけです。まだ全然浅いところにいます。

また、大喜利会にオリジナリティを出すために、お題にはお題作成者の個性、どのような企画にしたいかという意図が反映される場合があります。そのようなお題は好ましいお題としての一定水準を超え、その上で個性、意図が乗っかる形になるべきです。というか、そうでないとありきたりなお題ばっかりになってしまいます。また、ありきたりなお題からはありきたりな回答が生まれやすく、お題に個性があると生まれる回答に新鮮味が出やすいです。そこで、好ましいお題としての一定水準を超えるような調整を行うために具体的に考える必要のあることを考え、それに個性を乗っける方法を考えようとするのが本noteの目的です(企画の内容によってはあえて好ましくない形式のお題を出すこともあると思いますが)。ここでいう「好ましい(良質な)お題」とは、先ほど説明したような「たくさん回答が出るが、ある程度の制限を持った大喜利らしいお題」のことで、「場や参加者に合ったお題」や「やりたい企画、意図に適したお題」などの好ましさ、良質さとは異なります。

そして、回答の面白さは回答者に依存すると考え、面白い回答が出やすい、または面白くない回答が出やすいなどの回答の質がお題に依存するかどうか(回答の質のお題依存性)の議論はせず、回答の量(回答の出やすさ)のお題依存性だけに注目します。ウケる確率が高くなるようなお題を作ることの優先度は低いし、それよりもたくさん回答が出るお題を作ることが大事だと考えるためです。

A-4: お題の議論をする上での前提のまとめ

繰り返しになりますが、議論を進める上で一旦整理します。

お題作りのことを考えて回答のタイプを分類すると、

1. お題の要素を分かりやすく拾った面白い回答

2. 一見、お題と関係ないように見えるが、お題の設定の下でその回答の内容が成り立っていると考えるとより面白い回答

3. お題が無くても出せるような面白い回答(お題の設定とは関係ないように見える面白い回答)

の3タイプあり、お題の存在意義がある回答をするべきであるという前提のもとで議論を進めるため、1と2のタイプを考えますが、2の回答よりも1の回答のほうが圧倒的に出やすい回答であり、検討しやすい回答の種類であるため、回答については1の回答をメインで考えていきます。大喜利のお題は3のような回答を減らすために存在し、回答数を少なくするためのもので、自由度があまりに高すぎるとお題として良いものとは言えません。かといって、もちろん回答数が少なすぎるとお題として良いものとは言えません。つまり、大喜利のお題にはちょうど良い制限をかけることが大切なのです。よって、1の回答がたくさん出るような、ある程度の制限を持ったお題が好ましいということにします。好ましいお題としての一定水準を超えるような調整を行うために具体的に考える必要のあることを考え、それに個性を乗っける方法を考えていきます。

また、回答の質のお題依存性については議論せず、回答の量(回答の出やすさ)のお題依存性にだけ注目します。

前提の整理のついでに大喜利の流れも振り返ってみます。大喜利の流れを図にまとめると次のようになると思います。お題は主に要素から成り立っていて、その要素から連想される要素を結び付けて回答を作るという流れです。1, 2, 3は回答のタイプです。要素からの距離が遠いところから回答を作るとお題に沿わなくなるというのをグラデーションで表しています(左の「要素」にもグラデーションは存在しますが、スペースの都合上、省略しています)。

今回は文章お題について主に考えていますが、穴埋めお題や画像お題を作る際にも生かせることがあるかもしれません。

今回は主要な部分のみを考えていきますが、今回無視した観点について考えるのも面白そうです。

B: お題を構成するパーツ

お題の調整方法を考える前に、お題がどのようなパーツから組み立てられているのかを考えます。これは普段、回答する人も行っている作業だと思います。クソお題(一般的なお題の形とは異なるもの)や単語お題などのイレギュラーなパターンはさておき、一般的なお題は要素と回答の方向性を決める言葉から構成されていると思います。回答の方向性を決める言葉はある場合と無い場合があります。以下、2つの例を示します。

100人のオネエたちを率いているオネエ軍団のトップが日頃から気を付けていること

一つ目のお題を分解していきます。「100人のオネエたちがいるオネエ軍団」「トップ」という2つの要素に加え、「日頃から気を付けていること」という回答の方向性を決める言葉が入っています。もしこの言葉が無く「100人のオネエたちを率いているオネエ軍団のトップ」というお題だと、例えばトップの特徴を回答するという手もありますが、今回は日頃から気を付けていることを回答させるように仕向けています。これは回答を制限しています。僕は個人的にこのような回答の方向性を決める言葉を「お題語尾」と呼んでいます(国語的な「語尾」の意味とは異なりますが)。ちなみに、お題作成者の意図を超え、回答の方向性を指示する言葉を無視した回答をしても、ほとんどお題に沿っていて違和感が無ければウケることができます。ただ、お題作成者が答えにくいお題を作ってしまったために無視されるということもあります。そうした状況を避けるためにも、なるべく無視されないようなお題を作るということも頭に入れて話を進めていきます。

途中まで元気にヘェヘェ言いながらウキウキで向かっていたが、(これもしかしたら自分が前にうんちした場所かも...)と不安になり始めた麻薬探知犬

二つ目のお題を分解していきます。「前にうんちした場所かもと不安になり始めた」「麻薬探知犬」という2つの要素から成り立っています。このお題では回答の方向性を決める言葉が無く、名詞で終わっているお題、いわゆる「体言止めお題」と呼ばれる形になっています。方向性を決める言葉が無いということは自由度が高くなるということですが、その反面、何を回答したら良いのかがわからなくなってしまう場合があります。「○○。どんなの?」という形にすると、体言止めお題の広いニュアンスを残しつつ、何を回答したら良いのかがわかりやすくなるのかなと思います。ただ、最近では大喜る人たちでも体言止めお題が見受けられるため、より多くの人に耐性がつきはじめている気がしてます。

C-0: 要素

「要素」という言葉は大喜利界隈ではよく使われる言葉で、このnoteでもその意味で扱います。お題を分解していくとき、いくつかの意味のまとまりに分解できますが、この意味のまとまりのことを「要素」と言います(おそらく)。要素が名詞なこともあるし、形容詞なこともあるし、動詞なこともあるし、それらを組み合わせたものであることもあるし、文章なこともあります。このお題から余計な情報を削ぎ落すと、これとこれしか残らないぞ!みたいな感じです。ミニマリストみたいな感じです。非常に感覚的な説明ですみません。今からこの「要素」について以下の観点から考えます。1~3の順番でお題の形が決まっていくと思っています。回答するときもこの手順を踏むため、その手順が踏みやすいようにお題を作るべきであると考えます。

1. お題に含まれる要素の数

2. 要素に使われる言葉のレベル

3. お題に複数の要素が含まれているとき、その複数の要素間の優先度

C-1: お題に含まれる要素の数

お題で一番大事なのは要素の数です。お題から生まれる回答の幅、自由度を大きく左右するのは要素の数です。よく要素の数でお題が分類、評価されることがあると思います。それほど大事な評価基準であることがわかります。

お題に含まれる要素の数が多いと回答の幅がぐっと狭まり、回答の幅が制限されます。3要素お題の極端な例として「魚みたいなバイトみたいな学校、どんなの?」のようなお題だと、3つの要素を結び付けて回答にするのがかなり難しいと思います。お題に含まれる要素の数は3つが限界だと思います。

一方、少ないと回答の自由度がぐっと上がります。要素の数が少ない1要素お題の例として、「単語お題」や「こんな○○は嫌だ」などが挙げられます。このようなお題では自由度がかなり高くなります。ただ、先ほどのように何を回答したらいいのかがわからなくなってしまう場合があります。

C-2: 要素に使われる言葉のレベル

お題の要素に使われる言葉のレベルというのは、その言葉から連想され、その上、みんなが理解できる要素の量の多さということです。例えば、「学校」や「キャンプ」はレベルが低く、「相関係数」と「にゃんこスター」はレベルが高いです。「学校」や「キャンプ」という言葉から連想される要素は多く、多くの人に馴染みのある要素なのでレベルは低いと言えますが、「相関係数」という言葉から連想される要素は少なく、しかも、ほぼ唯一の連想される要素である「相関係数rが1に近づくほど、2つのデータ間の関連性が高いことを表す」ということを知っている人は限られています。「にゃんこスター」はその言葉から連想される要素は多いです。例えば、「アンゴラ村長は菊次郎という名前の猫を飼っている」や「発電(ネタ)」などです。しかし、この情報を知っている人はあまりいません。みんなが理解できる要素の量が少ないのです。「にゃんこスターしか出なくなったキングオブコントでありがちなこと」というお題があったとして、「審査員の菊次郎が1000点のボタンを押す」とか言っても残念ながら伝わりません。確実になわとびネタをイジった回答ばかりになるでしょう。芸能人やアニメ、映画や漫画、固有名詞はレベルが高くなりがちな気がします。ネタを知っている人には刺さるかもしれませんが、全体のウケ具合は小さくなりがちです。つまり、レベルが低いと回答の幅は広がり、レベルが高いと回答の幅は狭まります。

C-1の話題(お題中の要素の数)と絡めて考えてみます。1要素お題は1つの要素(+方向性を決める言葉)しか工夫する点が無いので、レベルの低い要素を使おうとすると、ありきたりなお題になりがちです。ある程度レベルが高くないと差別化できないでしょう。2要素お題も普遍的な言葉(レベルの低い要素)のみでお題を構成するとありきたりな感じになりがちです。ただ、2つとも普遍的な言葉であっても、2つの要素の組み合わせ次第では面白いお題ができます。

C-3: お題に複数の要素が含まれているとき、その複数の要素間の優先度

例えば、要素Aと要素Bの2要素お題について、AとBのどっちも優先度が同じような要素だと、AとBどちらの要素も拾う必要があり、回答の幅が狭まります。一方、A、Bどちらかの要素の優先度が低く切り捨てやすかったら、拾う必要のある要素が少なくなり、回答の幅が広がります。

例えば、AとBの優先度が同じ例として「ボディビルの大会に迷い込んでしまい、『何か僕もやったほうがいいのかな』と思った人がとった行動」というお題では、「ボディビルの大会」「迷い込んでしまった人」の2つの優先度は同じくらいだと思います。

要素間の優先度は主にAとBの要素の規模、存在感の違いによって決まると思います。感覚の話になって申し訳ないのですが、AとBで規模に差があると片方の要素の優先度が下がり、規模が同じくらいだとどちらも優先度が同じくらいになる気がします。Eの章でまた少し優先度の話に触れますし、実際にお題を作ってみるGの章でなんとなく言っていることがわかるかもしれません。

この優先度はAやBの要素自身だけでなく、お題の形によっても決まります。

A、Bどちらかの要素の優先度が低い例として「AみたいなB」や「AするB」というお題だと、修飾されているのはBであるので、Bの要素の優先度が高くなります。この場合、Bの要素を拾う必要があるので、より多くの回答が出るようにするためには、要素Bのレベルが低くある必要があります。

D: 回答の方向性を決める言葉

Bの章で説明した回答の方向性を決める言葉(お題語尾)の例を挙げます。日ごろから僕は出くわしたお題に付いているお題語尾をもぎって、メモ帳に並べるようにしていて、お題を作るときはここから持っていきます。

お題の要素部分と融合しているお題語尾もありますが、よく見てみると、お題語尾には回答をあまり制限しないものと大きく制限するものがあります。

「こんな○○は嫌だ」、「ありがちなこと」、「やってはいけないこと」、「この後の展開を教えてください」などはあまり回答を制限していません。例えば、「こんな○○は嫌だ」では「嫌じゃない○○」以外を答えれば良く、そもそも大喜利はおかしいことを答えるものなので、回答を作りやすく、お題の条件を満たしやすいです。「ありがちなこと」は、お題の要素にまつわる回答ならなんでも条件を満たすため、制限が小さいです。というか、「起きなさそうなこと」を答えてもあまり違和感なくウケそうです。上の画像には書いてませんが、物を回答するような形の「物お題」は回答の幅が広すぎて何でもアリみたいになりがちで回答数はたくさん出ますが、回答者自身が工夫をして回答をしないと良い回答が生まれにくい気がしています。

一方、「理由」、「マナー」、「行動」などは前者と比較すると割と回答を制限している方だと思います。例えば、「理由」はなぜそうなったかのみを答えないといけないですし、「マナー」はそれをしないといけないという礼儀正しさを答える必要があるのに、加えて面白可笑しい回答である必要があるので、軽く矛盾していて難しいです。

このように、お題語尾はそのお題語尾が持つ制限の大きさを意識しながら設定する必要があります。

E: 一定水準を超えるための総合的な調整方法(C+D)

C-1~C-3, Dの内容を考慮しながら、ある程度の制限を持った大喜利らしいお題を作るための方針を大まかに考えていきます。

お題の要素が3つ以上ある場合、この時点でかなり回答が制限されているため、要素に使われる言葉のレベルは低い方が良いです。そして、3つの優先度がどれも同じくらいだと回答をたくさん出すのは厳しいので、優先度の順番が決まるように考慮しながら要素を決める必要があります。回答の方向性を決める言葉を付ける際は、あまり方向を定めすぎない言葉を使うと良いと思います。

お題の要素が2つの場合は、割とお題作りの幅が広いです。片方の要素に使われる言葉のレベルが高くても、もう片方が低ければ問題はあまりなさそうです。どっちもレベルが高いとさすがにマズそうです。要素間の優先度も問題無さそうです。要素が2つの場合は、回答の方向性を決めたい場合や、決めないと何を答えたら良いかわからなさそうな場合だったら、お題の要素部分に自然な感じで合うように回答の方向性を決める言葉を付けると良いと思います。

ボディビルの大会に迷い込んでしまい、「何か僕もやったほうがいいのかな」と思った人がとった行動

例えばこのお題では、要素を2つ並べた「ボディビルの大会に迷い込んでしまい、『何か僕もやったほうがいいのかな』と思った人」に、「何か僕もやったほうがいいのかな」とスムーズに繋がるように「とった行動」を付け加えることで何を答えたら良いかがわかりやすい自然な形のお題になります。また、お題語尾をキャッチーなセリフや擬音に変換することでお題として飲み込みやすい形になることもあります。例えば、「こんな図書館は嫌だ」は「『こんなとこ、二度と来るか!』どんな図書館?」みたいな感じで言い換えるとキャッチーなお題になります。

お題の要素が1つの場合は、要素に使われる言葉のレベルを低くして、回答の方向性を決める言葉をある程度制限させるものにするか、要素に使われる言葉のレベルを高くして、回答の方向性を決める言葉をゆるく制限させるものにするかにしないと、オリジナリティがなく、ありきたりなお題になったり、回答の自由度が高すぎたりして良いお題にはなりにくそうです。

そして、お題を作る上で、気を付けるべきことをいくつか挙げます。

1. 日常であり得ることをそのままお題にしてしまうのは避けた方がいいです。例えば、「動いている時計にありがちなこと」だとただの普通の時計なので、大喜利のお題としては不適切です。

2. 解釈が分かれるようなお題にはしないほうが良いです。自分はこの解釈のつもりで出したのに、他の人はお題を違う意味で解釈してしまっており、上手く伝わらずウケないみたいなことを防ぐためです。例えば、ある形容詞がどこの名詞を修飾しているのかがハッキリしていなかったり、主語が省略されていたりすると解釈が分かれることがあります。主語と述語、修飾・被修飾の関係、時制と条件はハッキリさせましょう。

3. ノイズを無くすようにしましょう。例えば、誤字脱字や誤った日本語の表現をしてしまうと、回答を考える際にひっかかります。僕は日本語が苦手なので、ChatGPTによく添削してもらっています。また、ノイズがあるためにどこに注目させたいのかがわからないようなお題になってしまうこともあります。C-3の章の優先度の話に近いです。

取り付けられて30年。ベテランのタワマン窓ガラスが今まで見てきた中で一番衝撃的だったセレブの生活

このお題は「取り付けられて30年。ベテランのタワマン窓ガラス」と「今まで見てきた中で一番衝撃的だったセレブの生活」の2つの要素に分けることができ、それぞれの優先度は「低」と「高」となりますが、「取り付けられて1万年。」という風にしてしまうと、窓ガラスの耐久性はそんなに無いはずで盛りすぎているため、窓ガラスが見た一番衝撃的だったセレブの生活を答えさせたいのにそっちに注目してしまい、ノイズとなります。また、それぞれの優先度は「高」と「高」となり、回答の幅が狭まります。

4. お題が出来たら、実際に自分で回答を3つほど作ってみましょう。そのお題で例えば4分間やろうとすると、大体3回答くらいは出すことになると思うので、それを自分がまずできるのかを試してみるのは大事です。そうするとお題として成り立っているかどうかを判定しやすいです。

上記のような手順を踏むことで、クオリティが一定水準に達したお題を作ることができるはずです。

F-0: 個性の乗せ方

個性の乗せ方(必ずしも個性が乗るとは限りません。個性を乗せるためのアシストだと考えてください。)を考えてみます。ただ、僕は僕が持っている思考回路でしか考えられないので、個性を乗せる方法のうち、他の人にも共通するような浅い部分のみを考えてみます。

C-1~C-3, Dの内容のうち、個性に関わる部分は「要素の内容」と「要素の組み合わせ方」だと思います。一言で要素と言っても、要素が名詞なこともあるし、形容詞なこともあるし、動詞なこともあるし、それらを組み合わせたものであることもあるし、文章なこともあります。つまり、無限通り考えられます。つまり、お題作成者の個性が現れる部分です。また、要素の組み合わせ方も無限にあります。2つの要素があれば、2つの要素の距離感は無限通り考えられます。1要素お題だと、「要素の組み合わせ方」というものが存在しないので、回答の方向性を決める言葉で個性が出せるかもしれません。

F-1: 要素の内容

今までお題に対して抽象的な話ばかりしてきましたが、もう少し踏み込んだところで考えていきます。まず大喜利のお題における個性とは何でしょうか。ありきたりなお題だと個性があるとは言えなさそうです。F-1の章ではありきたりなお題で用いられる要素に注目してみます。ありきたりなお題、つまり大喜利のお題でよく使われる題材として「アホ山」、「オタク」、「お嬢様」、「ギャル」、「サラリーマン」、「ヤンキー」、「オリンピック」、「医者」、「寿司」、「オネエ」、「忍者」、「マジシャン」、「ヤクザ」、「力士」、「探偵」、「野球」などが挙げられます。お題に工夫が無い限り、これらを題材とするお題は既にやり尽くされていて、お題の要素から連想される要素が毎回同じであまり楽しくありません。お題に沿った回答をしようと思うと、2要素お題だったら2つの要素から連想される既知の要素のうち、近い部分を結んで回答の形にするだけの単純作業になってしまいます。要素から連想される要素のうち、まだ誰にも触れられてこなかったものを回答に使うとその分ウケると思いますが、これらの題材において今まで誰も触れてこなかった、かつ、みんなが共感できる要素を拾ってくるのはとても難しく、また回答のベースとなる部分を完全にお題とは別のところから持ってきて組み立てる回答を作るのも難しく3のタイプの回答に近くなるため、お題としては好ましくないです。よって、これらの要素を用いたお題から生まれる回答には基本的に個性が乗りにくいです。ありきたりなお題からはありきたりな回答が生まれやすいです。したがって、お題に個性を出すために用いる要素には、その要素から連想される要素がたくさんあり、かつ、その多くが手垢の付いていないことが好ましいです。「ランダム単語ガチャ」を用いて要素を考えるのもアリです。

要素の題材の話をしましたが、次にこの題材をどのように修飾して広げていくかを考えてみます。よくあるのが、既存の名詞をモジったり、既存の現象・行為・システムの一部を変更したり違う解釈をしたり誇張したりする方法です。既にみんなが知っているようなことの一部を改変することで、お題の世界に入り込みやすくなります。例えば、「大きいものしか売っていないコンビニ『デカストップ』で起きた事件」などです。

この既存のものをモジる方法はよくある方法の一つであり、もちろん他にも取り組み方はあって人それぞれでしょう。僕の場合は、自分が生活している中で気になったこと、思いついたことを要素に使い、そこから広げていくと個性が乗りやすいです。ネタツイに近い気がします。

ここまで要素の内容に絞って考えましたが、F-2の章で示すように、要素(の題材)自体はありきたりでも、個性のあるお題は作ることができます。

F-2: 要素の組み合わせ方

F-1の章では要素の内容で個性を生む方法を考えましたが、F-2では要素の組み合わせ方で個性を生む方法を考えます。

要素間の距離感の話をF-0の章でしましたが、この距離は人それぞれで個性が出る部分なので、要素間の距離感に関する直接的な話ではなく、要素間の距離感を決めるための参考になるような考え方を説明したいと思います。例えば、「全部がデカすぎる野球でありがちなこと」のように、「全部がデカすぎる」と「野球」の2つの要素を単純に組み合わせただけだと要素間の距離感の調整が雑すぎてありきたりなお題になりがちです。個性を出すためには単純に組み合わせることを辞めればよいのです。

単純に組み合わせるのを避けるアイデアの1つとして、時・条件を設定することが挙げられます。時・条件を設定すると、よりお題が具体的になり、複数の要素がスムーズに繋がり、お題にストーリー性を生み出すことができ、お題の空間が広がり、深みが出て個性が乗りやすくなるのと同時に、生まれる回答の解像度も上がります。「得点が入るたびに試合を中断してヒーローインタビューをする野球でありがちなこと」みたいな感じで「得点が入るたびに」という条件を付けることで、お題の空間を広げることができます。

定年退職を迎え、一度も転勤がなく38年働いていた中学校も今日が最後。なのに、最後に担当する授業が「アルファベット表」だった先生

このお題では、38年という時間の流れを設定していることで、お題にストーリー性を生み、お題に深みを出しています。ちなみに、「なのに」から始まる文章は国語的には誤りですが、大喜利の文脈で語感がスムーズな文章にしようとしたときにこっちのほうが良いと思ったのでそうしています。また、ここまでダイレクトに時間の経過を示さなくても、「~したら、~したとき」、「~した後」、「~する前」、「~だった場合」という表現を用いることで時・条件の設定を行うことができます。

以上で説明したF-1の章とF-2の章の内容を組み合わせることで、個性を乗せることができるかもしれません。

G: 今までの考え方を適用して実際にお題を作ってみる(E+F)

今までの考え方を適用して、3要素のお題、2要素のお題、1要素のお題をそれぞれ作ってみようと思います。

3要素のお題を作ってみます。要素に使われる言葉のレベルは低い方が良く、優先度の順番が決まるように考慮しながら要素を決める必要があります。レベルの低い言葉、かつ手垢があまり付いてない言葉としてランダム単語ガチャから「物置」を持ってきました。これを優先度の高い要素として、修飾してさらに膨らませます。次に2要素目を持ってきます。物置をメインにした場合、「顔」を持ってくるとちょうど良い気がします。物置に顔が付いているのが想像できて、「物置」との距離がちょうどよくて、優先度の傾斜も付きます。物置と顔の2つが組み合わさったとき、物置は絶対に拾わないといけない要素だと思います。これが優先度の傾斜です。「顔が付いている物置」。3要素ならこれくらいがちょうど良い制限かもしれません。次に3要素目を考えます。F-2の章の「時・条件」について考えて、そこを3つ目の要素にしてみます。「夜になると」とかどうでしょうか。ちょうど良い距離感、優先度の要素だと思います。「夜になると顔が浮かび上がる物置」。回答の方向性を決める言葉は3要素お題では制限がきつくなりすぎて厳しい気がするので、これで完成です。

2要素のお題を作ってみます。2要素お題は割と自由に作れるので、適当に要素を持ってきます。せっかくなので、モジりお題にしてみます。あとで相席食堂をTVerで観ようと思ってたので、「TVer」をモジってみます。「おじいさん、おばあさん向けの見逃し配信サービス『GVer(じぃばぁ)』」。「お年寄り」と「見逃し配信サービス」の2要素お題です。次に回答の方向性を決める言葉を考えますが、「お年寄り」と「見逃し配信サービス」のどちらも優先度が高く、これ以上、回答に制限をかけたくないので、「特徴を教えてください」と幅を広めにとります。「おじいさん、おばあさん向けの見逃し配信サービス『GVer(じぃばぁ)』の特徴を教えてください」。これで完成です。モジって作るとやっぱ安定のお題って感じがしますね。いかにもっていうお題。

1要素のお題を作ってみます。ありきたりなお題にしないために、要素に使われる言葉のレベルを少し上げてみます。「へその緒」にします。回答の方向性を決める言葉はゆるいやつにします。「活用法」にします。へその緒を活用しようと思った人はあまりいないと思うので、大喜利のお題として成立していると思います。「へその緒の活用法」。これで完成です。1要素お題でもありきたりなお題にならずに済んだ気がします。1要素お題は当たり前の文章になりがちで、大喜利のお題として成り立たせるためのお題語尾の選択肢が限られているため、個性を乗せるのが難しい気がします。

今まで説明したロジックに沿って、良い感じのお題を3つ作ることができたと思いますが、どうでしょうか。

H: 結論

結論パートに入ります。このnoteの流れを整理します。

<<前提>>

好みの前提: お題の存在意義がある回答をするべきである

回答の前提: 回答のタイプは3種類

1. お題の要素を分かりやすく拾った面白い回答

2. 一見、お題と関係ないように見えるが、お題の設定の下でその回答の内容が成り立っていると考えるとより面白い回答

3. お題が無くても出せるような面白い回答(お題の設定とは関係ないように見える面白い回答)

好ましいお題の前提: 1の回答がたくさん出るような、ある程度の制限を持ったお題が好ましい

<<目的>>

好ましいお題としての一定水準を超えるような調整を行うために具体的に考える必要のあることを考え、それに個性を乗っける方法を考えよう。

<<お題の構成要素>>

一般的なお題は要素と回答の方向性を決める言葉(無い場合もある)から構成されている。

<要素が持つ3つのパラメータ>

1. お題に含まれる要素の数

要素が多い→回答の幅が狭まる

要素が少ない→回答の幅が広がる

2. 要素に使われる言葉のレベル

その言葉から連想され、その上、みんなが理解できる要素の量の多さ。

「学校」や「キャンプ」→レベルが低い→回答の幅が広がる

「相関係数」や「にゃんこスター」→レベルが高い→回答の幅が狭まる

3. お題に複数の要素が含まれているとき、その複数の要素間の優先度

Aの優先度=Bの優先度→回答の幅が狭まる

A,Bの優先度のどちらかが低い→回答の幅が広がる

<回答の方向性を決める言葉(お題語尾)>

お題語尾は回答の制限が小さいものと大きいものがあり、お題語尾はそのお題語尾が持つ制限の大きさを意識しながら設定する必要がある。

<<好ましいお題としての一定水準を超えるような調整>>

<3要素(以上の)お題>

要素に使われる言葉のレベル: 低い方が良い

複数の要素間の優先度: 優先度に傾斜をつけると良い

お題語尾: あまり方向を定めすぎない言葉を使うと良い

<2要素お題>

要素に使われる言葉のレベル: 片方が高くても、もう片方が低ければ問題無し

複数の要素間の優先度: 特に問題無し

お題語尾: 自然な感じで合わせる

<1要素お題>

要素に使われる言葉のレベル: ①低い ②高い

複数の要素間の優先度: そもそも要素が1つしかないので無視

お題語尾: ①大きく制限するもの ②あまり制限しないもの

<お題を作るときに気を付けるべきこと>

1.日常であり得ることをそのままお題にしてしまうのは避ける。

2.解釈が分かれるようなお題にはしない。

3. ノイズを無くす。

4.実際に自分で回答を3つほど作ってみる。

<<個性の乗せ方>>

個性に関わる部分は「要素の内容」と「要素の組み合わせ方」である。

<要素の内容>

その要素から連想される要素がたくさんあり、かつ、その多くが手垢の付いていないことが好ましい。

<要素の組み合わせ方>

複数の要素を単純に組み合わせるのを避ける。その一つの方法として、時・条件を設定することが挙げられる。時・条件を設定すると、よりお題が具体的になり、複数の要素がスムーズに繋がり、お題にストーリー性を生み出すことができ、お題の空間が広がり、深みが出て個性が乗りやすくなるのと同時に、生まれる回答の解像度も上がる。

全体の流れを無理やり1枚の図にしてみました。1920px×1080pxなので、PCの壁紙にできます。

長く拙い文章でしたが、最後まで読んでくださりありがとうございました。