【完全新型】堕牛の一撃採用型アナDOOM解説

0.更新情報

2024/5/14 [更新予告]

Youtubeにて動画が公開され構築が出回ってきた事から、近日中に有料範囲設定および価格の更新を行います。

購読される方は、こちらの情報も含めてご検討ください。

2024/5/17 [更新]

下記の通り更新しました。

・有料部分の設定:構築まで無料公開

・価格設定:800円→500円(RP割引前)

2024/9/11[更新予告]

ファンタジーベスト環境に合わせて追記します。

※構築は動画にて公開されているカマスゲンム型と概ね同一

2024/9/13[更新]

下記の通り更新しました。

・現状の構築を追加

・ファンタジーベスト環境対面のプレイ指針を追加

・価格設定:500円→700円(RP割引前

※テキスト増量によるもの

2024/12/17[更新]

下記の通り更新しました。

・価格設定700円(RP割引前)→0円(全文無料公開)

※環境の変遷に伴うもの

1.序文

小判です。

今回は、先のGP2024 1stで使用したデッキの記事を書きました。

デッキ自体は、以前より存在するものですが、先月flat-工房の動画で紹介した事をキッカケに、ギミック及び基盤の面白さを知り、そこから環境の変遷に合わせて構築をチューニングし、ここ2ヶ月間使用してきました。

GPでは、筆者自身と社長(flat-さん)で持ち込み、惜しくも予選突破には至りませんでしたが、個人6勝2敗という悪くない勝率を出すことができました。

直近の公認大会でも筆者が使用し、累計36勝14敗

また、構築を共有していたリント君が、CS優勝を初めに複数のCS入賞

という風にGP以外でも7割超の勝率を出すことができました。

これまでGPに向けて構築及びプレイについては、かなり細かく研究、練習を重ねており、このまま風化させるのも勿体無いと感じ、今回文章として残しておこうと思い、記事を執筆するに至りました。

〖注記〗

本記事は、カード名や能力等について、一定水準以上の知識を持っている前提で話が進みます。知らない人にも分かるよう努めますが、あらかじめご了承ください。

本記事では、カード名を一部簡略化して表記します。

本記事は、一部有料となっております。

本記事は意見・感想・指摘・苦情等を受け付けております。筆者Xまでご連絡ください。

本記事作成に際してのデッキ画像はカーナベル社、カード画像はデュエルマスターズ公式HPからそれぞれ引用、作成しています。

埋め込み機能はむしろ見にくくなると感じたため、画像を直接出力しています。

この記事はファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。

以下本文です。

なお、本文中は常体を用います。

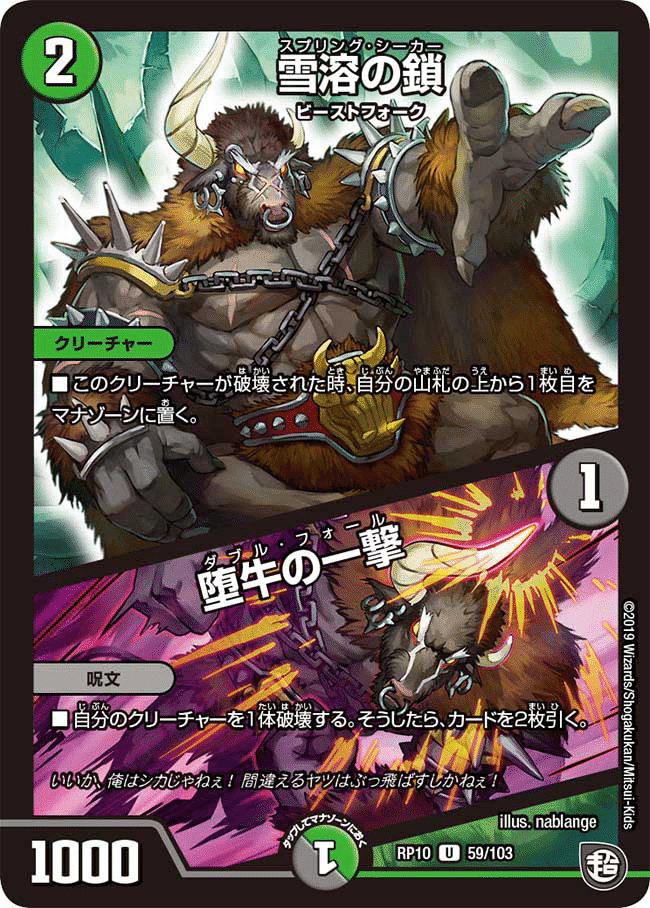

2.現環境へのアプローチ-《堕牛の一撃》

採用に至った過程は、前回の殿堂レギュレーション更新に伴う環境の変化にある。

環境内から「水闇ヴォゲンム」や「フィオナアカシック」といったシールドへの攻撃を介さない空中戦的デッキが姿を消し、「水火マジック」や「闇自然アビス」、「巨大天門」といったバトルゾーンのクリーチャーで戦う地上戦的デッキが中心の環境へ変化していった。

そんな中で「水火マジック」は上記デッキ群に胸を張れる程の有利主張ができず、環境中位-下位の受け主体のデッキに攻撃を阻まれるといった形がやや衰退する事となった。

その結果、環境の中心は"誰でも回しやすく、最大値に準じた動きの再現性が高い"を武器とした「闇自然アビス」が陣取る事となった。

《堕牛の一撃》はそんな闇自然アビス環境の中で、「アナDOOM」が主体的に立ち回るためのカードとして発見したものである。

「闇自然アビス」はハンデスと盤面処理を絡めることによって、地上戦デッキを2つのベクトルからリソース奪取を図ることのできるデッキである。

また、それに加えて《アエヌマクア》による墓地リセットを行うことで墓地を種にするコンボギミックの成立も許さないという徹底ぶりで。

これらの絡め手は1ターンに1枚カードをプレイすることで成立するのではなく、《ジャガイスト》や《覇ロード》のような瞬間的、及び継続的に複数のカードのプレイを可能にするクリーチャーによって、ハンデス&墓地リセットという風に、複数のカードを同時にプレイできるようになっている。

「アナDOOM」に対して、「闇自然アビス」は《DOOM》を着地させないために、リソースの奪取を図るというゲーム展開を取る。

その上で、「アナDOOM」側に要求される立ち回りは、「如何に自分のリソースを継続して保ち続けるか」という部分に帰結する。

《堕牛の一撃》はそうしたリソースを筋を太くするカードであり、他の様々とカードと組み合わせて使用することでよく強く効果を発揮する。

そうした中で、自らの能動的アクションの筋を太くすることで、他のデッキに対しても一貫したプレイの筋を確立できるようになり、以前より高い雑多耐性や対応力を身に着けることができた。

また、このカードを採用するにあたって、メタカードの扱い方、《DOOM》の着地に至るまでの過程が大きく変化している。

次項より有料部分の構築の解説に移る。

本記事は、以降を有料部分として設定します。

実際にGPで使用した構築を中心に、下記項目を解説します。

・以前のテンプレから変化した部分の構築解説

・環境内の各デッキに対するプレイ指針

・採用を控えたカード及びその理由

このデッキを使用する際、また実戦で対面する際にも役立つ知識をまとめているため、ぜひ購読していただければと思います。

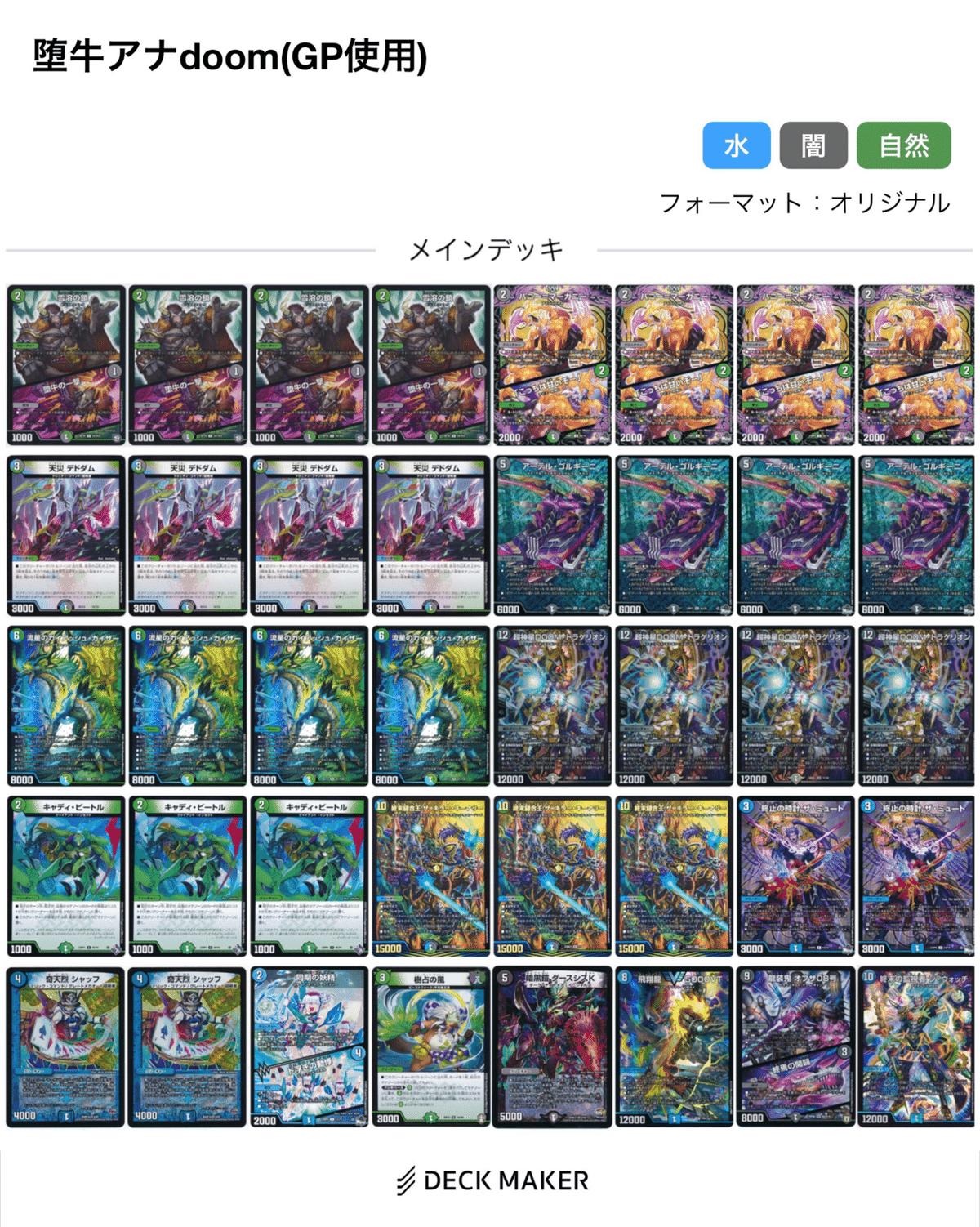

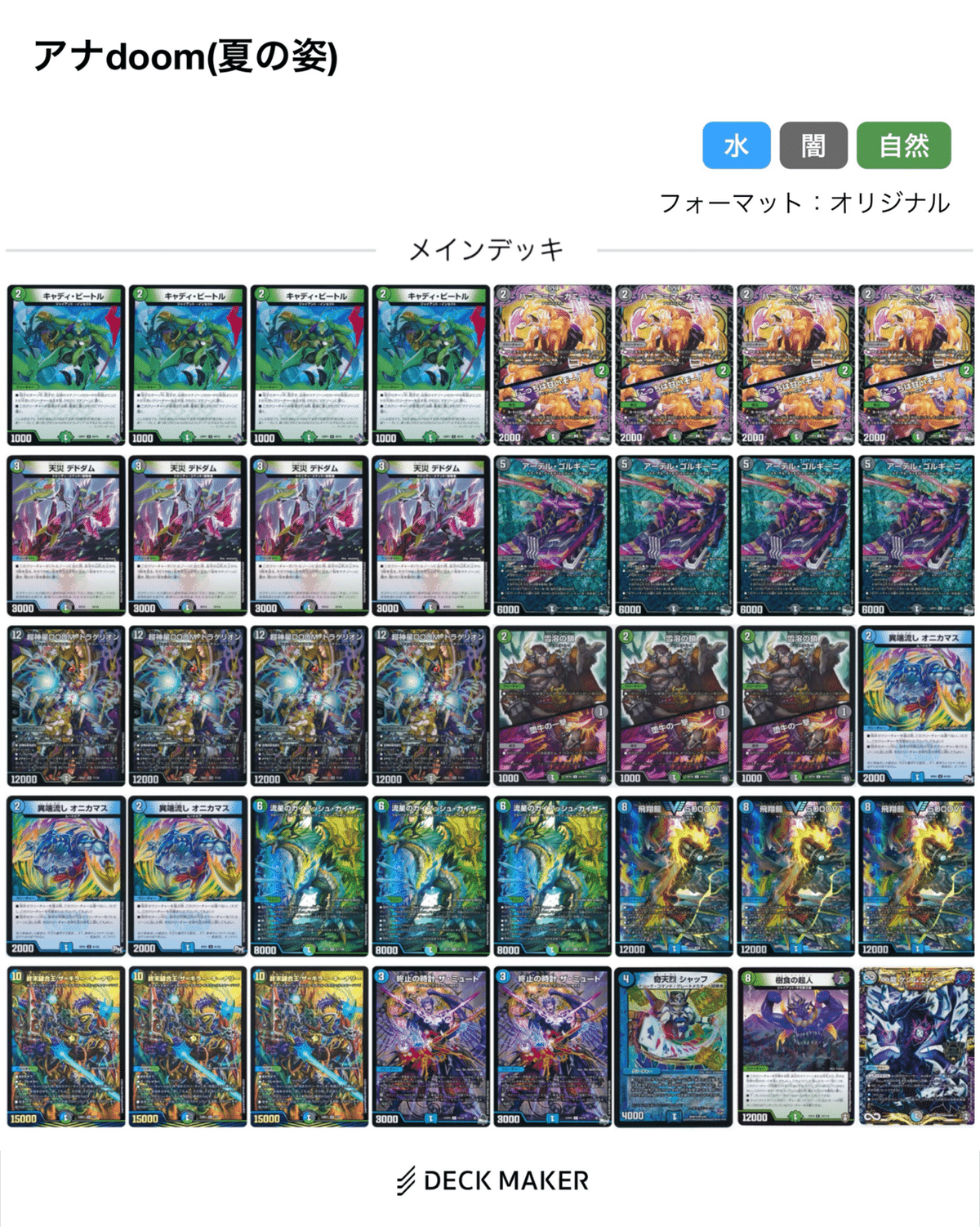

2.構築

◉以前のテンプレから変化した部分

・《堕牛の一撃》x4

このデッキの実質的な勝利条件である「《DOOM》を着地させること」に向けて、手札と墓地(場合によってはマナも)を同時に肥やすことで、後続のターンの動きの幅を広げてくれる。

破壊の対象に取るカードは後述の《キャディ》や《デドダム》、《ハニーマーガニー》、そして上面の《雪溶の鎖》が主となる。

特に《ハニーマーガニー》は、2ターン目に《こっちは甘いぞ》として使用するなどして墓地に落ちた後に、3ターン目を《ハニーマーガニー》をアビスラッシュで召喚し、それを破壊することで《エナジーライト》に近い挙動をする。

また、自分のクリーチャーを破壊するという点で《同期》のメガラストバーストを強制的に誘発できるのも頻出テクニックである。

手札の枚数を減らさずに立ち回ることで《ガイアッシュ》への警戒を高めつつ、《ガイアッシュ》を手札に抱える余裕も同時に生み出せる。

・《キャディ・ビートル》x3

後手を取った時にも間に合う軽量のメタカードの中で、最もデッキの動きに合った《キャディ》を選択。

《キャディ》は、ゲームが長くなるにつれて相手のマナが伸びていくため、当然メタカードとしての機能は弱くなる。

《キャディ》は「火水マジック」のようなクリーンヒットするデッキ以外では、1ターン稼ぐためのカードとしての側面が強く、すぐに用済みとなってしまうのがデメリットである。

(そもそも全く刺さらないデッキも存在する)

そんな中で《キャディ》に目をつけたのは、「破壊されるとマナゾーンに置かれる」点である。

このテキストはつまるところ、「《堕牛の一撃》で破壊対象に取ることで、マナ加速ができる」事を意味している。

《キャディ》を出す事による手札のロスは、《堕牛の一撃》で回収可能となっている点も噛み合いがよく、他のメタカードより優先して採用している。

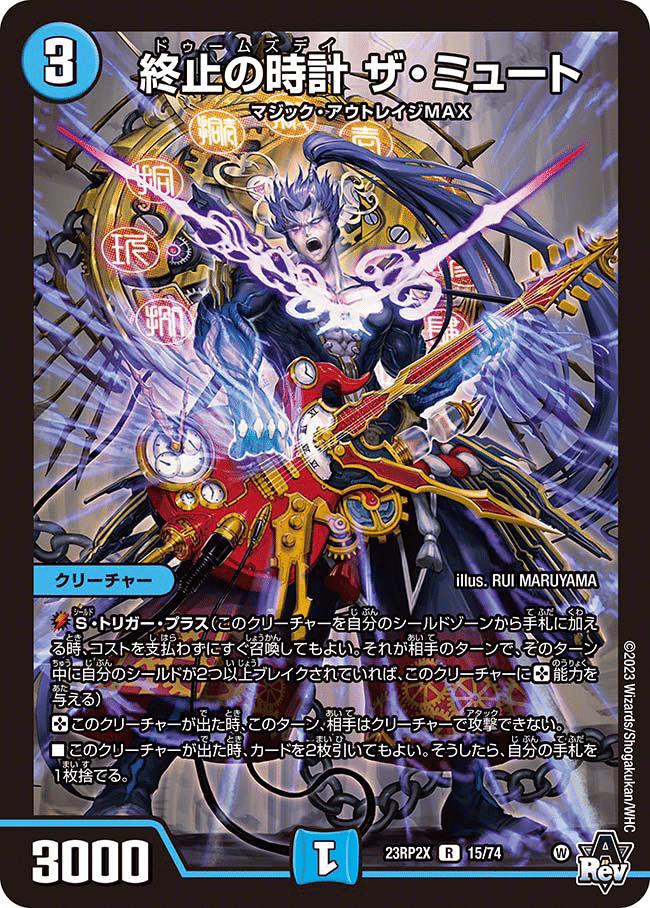

・《ミュート》x2

《堕牛の一撃》を複数回打つ事で膨れた手札から、《DOOM》で踏み倒す大型獣を切るためのカードとして採用している。

《ガイアッシュ》と噛み合いの良い受け札でありつつ、自身が《堕牛の一撃》の対象になれる点、また水単色マナになる点も評価するポイントになっている。

3ターン目に使用するカードとしてはかなり弱い部類で、「闇自然アビス」相手には盤面に生き物を残さないように立ち回りやすくためも含めて、多投はあまり勧められない。

1枚ではやや物足りず、3枚以降は過剰に感じた事から2枚に留めている。

・《シスK》x1

《ミュート》同様に手札から好きなカードを墓地に用意できるカード。

ただし、このカードだけは墓地肥やしを0マナでお超えるカードになっており、《フェアリーギフト》に準じた役割を持つ。

加えて、このカードは下記に記す《樹占の風》と組み合わせることで更なる真価を発揮する。

・《樹占の風》x1

終盤に差し掛かるにつれて伸びていくマナゾーンのカードをプレイアブルにする唯一のカード。

終盤に《DOOM》などのフィニッシュ札を回収することが主な使い道になるが、序盤であっても盤面に送り出した《デドダム》などの小型クリーチャーをマナゾーンに送ることで、疑似的なマナブーストができる。

また、《アーテル》をフシギバースの対象に取り、《アーテル》がマナゾーンに移動する際に、除去耐性効果を用いることによって、1マナでバトルゾーンから好きなクリーチャーを墓地に落とすことが出来る。

これにより《5000VT》や《キーナリー》などの強力や登場時効果を持つカードを《DOOM》で出し直す、といった芸当が可能になっている。

そして、上記の《シスK》と合わせて使用することで「自然1マナにつき《シスK》を使い回す有限ループ」が可能になる。

◎《シスK》ループ

初期盤面:墓地に《樹占の風》、バトルゾーンorマナに《シスK》

①《樹占の風》をフシギバースして召喚

※このタイミングで《シスK》がマナにいる必要がある。

②《樹占の風》効果解決、《シスK》を回収

③手札から《シスK》の召喚宣言

※バトルゾーンの《樹占の風》、手札から捨てたいカードをコストにする。

④墓地に《樹占の風》、バトルゾーンに《シスK》が残り初期盤面に戻る

⇒この一連の動きを繰り返すことで、自然マナ1枚につき墓地を2枚ずつ肥やすことが可能になる。(手札と山札コスト分だけ墓地の枚数が増加している)

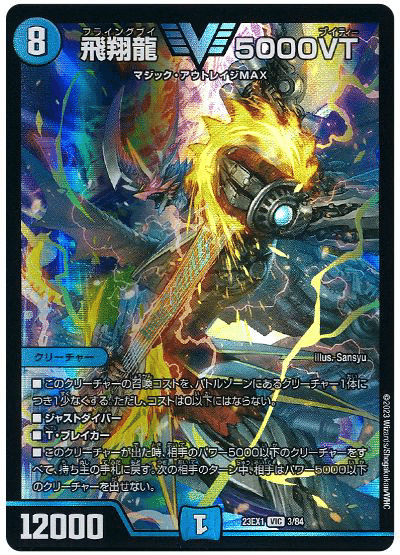

・《5000VT》x1

《DOOM》や《キーナリー》、《アーテル》といったメインの除去カードでは、横に広がったクリーチャー群を咎めることが難しい。

そこで全体除去に近い役割を持つカードを1枚入れておく必要があると感じた。

《5000VT》は全体除去を担えるカードの中でも、「グラスパーループ」や「マトリクスループ」等のソリティア系のデッキに対しても有効になる点が魅力で、「闇自然アビス」のハンデスカードを1ターン絶つことができるのが優秀。

状況打開用のカードとして認識している。

1枚しか入っていなくても、山札を掘り進める力が強く、《樹占の風》が自分のクリーチャーの登場時効果を使い回す機能があるため、そこまで難儀しない。

・《オブザ》x1

《DOOM》着地に向けて墓地を肥やすデッキである点と、ハンデスに対して一定の耐性を作るために採用した、墓地回収要員。

その中でも、上下共にデッキとの親和性が高い《オブザ》を採用した。

《DOOM》を回収する以外にも、《堕牛の一撃》や《こっちは甘いぞ》といった複数回使用したいリソース拡充札を回収するシーンが多い。

上面が1コストの除去札になるため、《ボンキゴ》等により《DOOM》の攻撃が止められる状況であっても打開することができる。

・《ジウォッチ》x1

《堕牛の一撃》を4枚採用したことに伴い、多色カードの枚数を抑えるために採用された単色の《キーナリー》。

このカードの採用に伴って、《キーナリー》は3枚のみの採用になっている。

《ガイアッシュ》の軽減が入ることも加味して、10コストのフィニッシャーを考えた中で、最も分かりやすいフィニッシャーである点を評価している。

以上がテンプレから変化した部分の解説となる。

それ以外の部分については、確定枠として考え細かい解説は控える。

次項では、採用候補に挙がっていたものの不採用に至ったカードについて、その理由と合わせて記載する。

3.不採用カード

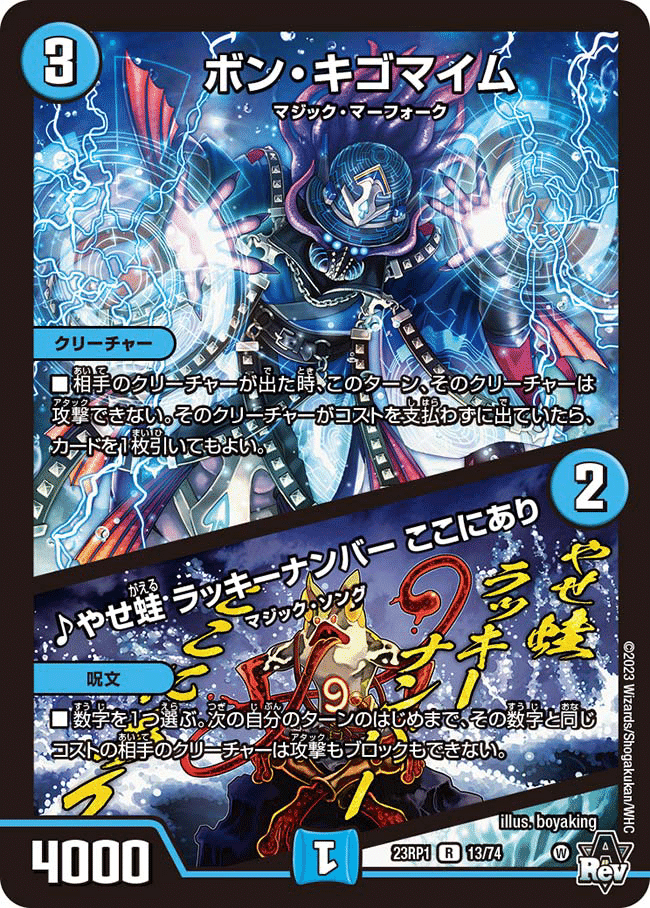

①《ボンキゴマイム》

「闇自然アビス」や「水火マジック」のような盤面のクリーチャーで戦うデッキを牽制する一手にもなるカードだが、今回は採用を見送った。

理由が複数あるため、順に説明する。

1.手札の減るメタカードは弱い

このカードは相手が踏み倒しを行う事で、自分のハンドリソースが回復する形で相手の牽制をする。

しかし、《ボンキゴマイム》との向き合い方を知っているプレイヤーを相手にすると、踏み倒しなんてそう易々としてくれる訳ではない。

それに加えて見えざる《ガイアッシュ》が踏み倒しを牽制してくれる点から、このデッキを相手にしている時点で踏み倒し行為はそうそう発生しない。

「闇自然アビス」はメクレイドをせずに《マーダンロウ》や《テレスコテレス》によるハンデスで攻めてくるため、《ボンキゴマイム》をプレイしたために逆に手札を枯らされる、なんて展開がザラに起きる。

また、《ヤバーダンロウ》が産み落とされた結果、「バトルゾーンにいる」タイプのメタカードはその役割を全うしにくくなった。

「闇自然アビス」に対してリソースを絶やさない事を目指す上で、《ボンキゴマイム》を用いたゲーム展開が減っているのが現状である。

2.《DOOM》の着地に貢献しない

当然ながら《ボンキゴマイム》は墓地を肥やすこともなければ、マナゾーンを増やす訳でもない。

本来自分のリソースを広げて構えるターンに生き物を置いてターンを終える事は、実質的に自分のキルターンをズラす事を意味している。

《アーテル》の置いて睨みを効かせるゲームすら減った今では、3マナを妨害のみに使う事すら重い。

以上のように、今回デッキを構築する上で目指す方向性と《ボンキゴマイム》が成す仕事は、ベクトルが違う事が分かる。

そのため《ボンキゴマイム》を不採用とし、下面のボードストッパーを《奇天烈シャッフ》に一任する形とした。

②《陰陽の舞》

flat-さんが非常に気に入っていた1枚で、採用候補に最後まで残っていた。

《シスK》や《樹占の風》と似た、「ある程度リソースを伸ばした後にフィニッシュへ速やかに繋げるためのカード」としての役割を持つ。

しかし、フィニッシュターンにしか使う事がないカードに割くスロットがそこまで無い事や、マナゾーンにいないと効果を発揮しないこのカードと、手札を回してゲームを進めるこのデッキの方針とはややズレがあると感じ、不採用とした。

《シスK》&《樹占の風》と組み合わせる事で、凄まじいパフォーマンスをする点は評価している。

③《樹食の超人》

1枚で墓地を肥やすカードとしては最高峰のスペックを誇るが、使い所が局所的でこのカードじゃないといけない場面にほとんど巡り会う事がなかった。

《陰陽の舞》と同じく、「リソースが伸びた後にフィニッシュに繋げるカード」でしかない上に、伸ばさないといけないリソースの要求枚数が他のカードよりずっと多いのが難点だと感じ、不採用とした。

使う場面としては、相手の攻撃を受けて耐えた後のカウンターパンチを成立させるタイミングになる。

不可能を可能にする力があるため、大型大会に持ち込むなら一考の余地がある。

他のカードについては、大半がそもそも不要と断定したという形での不採用になるため、細かな記載は控えるが、「このカードは?」というものがあれば、個別に連絡していただければ返答する。

※必要に応じて追記予定次項からは、このデッキを構築する上で想定した各デッキ対面との有利不利、大局観、カードの動かし方、その他心がけるべきポイントについて記載する。

一部箇条書きにする箇所がある点にご留意いただきたい。

4.プレイング指針

まず、GP前〜GP当日にかけての想定した環境を下記の通り定める。

※明確な区分けを設けるために、敢えて「Tier1.5」のような言葉は使用していない。

Tier1:「闇自然アビス」

Tier2:「水火マジック」、「光自然巨大天門」

Tier3:「水闇COMPLEX」、「グラスパーループ」

※これに加え、GPのような大型大会では環境上位には存在しない様々なデッキタイプを想定している。

⓪各デッキに共通する基本の動き

以前の構築からの変遷を見て分かるように、デッキ全体が「メタカードとリソース拡張を絡めて自分のゲームレンジに持ち込む」方向性から「基本はリソース拡張を優先し、必要に応じてメタカードで牽制する」方向に舵を切っている。

《ボンキゴマイム》の不採用からも読み取れるように、メタクリーチャーを置いてゆっくりゲームするのではなく、《堕牛の一撃》で時にメタクリーチャーすらもリソースに変換して相手に対処を迫るような形で進行する。

①「闇自然アビス」・・・有利

【大局観】

相手の打点を捌きつつ、《キーナリー》を着地させて、後続をロックする。

つまり、ある程度墓地を蓄えて《DOOM》を着地させる、もしくは直接《キーナリー》を召喚するのが勝利条件。

【ポイント】

メクレイドや革命チェンジに《ガイアッシュ》が当たるため、「闇自然アビス」側は《マーダンロウ》や《テレスコテレス》を用いたハンデスを中心にゲームを進め、こちら側のアクションを咎める。

また、《DOOM》の着地を牽制するために《アエヌマクア》で墓地を適宜洗ってくる。

そんな中でこちら側の勝利条件を通すために

・《ガイアッシュ》をケアさせる

・墓地リセットをさせ続ける

といった形で、相手のアクションを制限させるのが有効となる。

具体的には、《堕牛の一撃》を使い続けて、手札を4-5枚以上持ちつつ、《アエヌマクア》の攻撃対象をバトルゾーンになるべく残さないように立ち回ること。

または、1ターンでアクションできる幅を広げるために《キャディ》を破壊する、《デドダム》を振り出すといった形でマナゾーンを伸ばしておくのが良い。

伸ばすべきリソースの優先度は以下のように認識しておくこと。

手札>>マナ>>>>墓地

こちらのリソースが伸びる程、《ジャガイスト》や《覇ロード》を用いて1ターンのアクションを増幅させざるを得なくなるため、そこで「手札を攻めつつ、墓地をリセットさせる」要求を叩きつける格好になる。

そういった都合から序盤に引き込んだ《ガイアッシュ》は、他のリソース札を使うためにマナに置く事も多く、数ターン先を見据えて「しばらく使わない」と感じたカードはマナゾーンに逃してしまっても良い。

《ガイアッシュ》については、相手視点では「マナゾーンに置く=手札に2枚目がある」という思考に陥れる事ができるため、《マーダンロウ》を使わせる事ができる。

《マーダンロウ》が当たっても、リソースを広げ続けられるように《デドダム》、《ハニーマーガニー》、《堕牛の一撃》の内どれか2枚を手札に集める事を意識する。

《DOOM》は、余裕がある時は手札に抱えてもいいが、どちらかというと山札から引き込んだ物をバトルゾーンに送り出す事が多い。

とにかくハンデスが飛んでくる前提で、どれが抜かれてもアクションができるように構える必要がある。

「闇自然アビス」側が《ジャガイスト》や《覇ロード》を絡めて、盤面を展開してきた場合は《ガイアッシュ》からカウンターに切り返す事になる。

※この時、《覇ロード》を置くためにシールドを攻撃しているのが理想となる。

バトルゾーンに複数体並んでいる際は、《キーナリー》から《アーテル》、ひいては《シャッフ》を引き連れる事で攻撃させないようにする必要がある。

これらのカードは《シスK》や《こっちは甘いぞ》などの軽量の墓地肥やし札を用いて絡めるようにする。

②水火マジック・・・微不利

【大局観】

《シャッフ》や《キャディ》でキルターンをズラしつつ、隙を見て墓地を肥やし《DOOM》の着地を狙う。

「水火マジック」の方がキルターンが早く、シールドトリガーが十分に採用されている訳でもないため、基本的には不利となる。

そこに《キャディ》のような軽いメタを差し込んでキルターンをズラす事で、微不利にまで持ち込んでいる。

【ポイント】

最速で殴り込まれるパターンを時には割り切りつつ、まずはマナを伸ばして《シャッフ》や《アーテル》の着地を狙う。

《シャッフ》は3コストを基本的には咎め続け、《アーテル》はパワーマイナスを主に使用し、相手の盤面を潰し続ける。

この対面に限り、《5000VT》がクリティカルヒットするため《キャディ》を置くか、バトルゾーンのクリーチャーを最低限にして立ち回る。

そのため《シャッフ》はバトルゾーンに棒立ちにさせず、適宜《堕牛の一撃》で墓地に逃す事で、《アーテル》からの蘇生や《DOOM》の着地を狙う。

《アーテル》は墓地肥やし用、蘇生用、除去用という風に複数体使用する事からなるべく全てキープし、毎ターン投げ続けてゲームを後ろに伸ばし続ける。

ゲームが7ターン目程度まで伸びた頃に《DOOM》が置くタイミングが来るため、そこで初めて《キーナリー》を送り込んでフィニッシュに移行する。

基本的には、《DOOM》着地の直前のターンは、マジック側が《カラクリバーシ》や《カクメイジン》で最低限の面除去を図ってくる事が多いため、可能であれば面に向かって攻撃し、リソースを与えないようにするのが良い。

《アーテル》複数体と《シャッフ》、《キャディ》が生きてターンが帰ってきたら、《ハニーマーガニー》をアビスラッシュで送り出して、小型で殴り切る事も稀にある。

③「光自然巨大天門」・・・有利

【大局観】

《ハードコア》複数体によるロックが完成する前に《キーナリー》が着地したらそのまま勝つ。

【ポイント】

《ハードコア》が2体並んだ状態で《キーナリー》が止められてしまうと、相手の行動をロックする術を失うため敗北となる。

そのため、《ハードコア》と《キーナリー》の着地のどちらが早いかの駆けっこをすることになる。

こちら側の動きは、《DOOM》を投げ込むためのリソース札オールインで問題ない。

ただし、《巨大設計図》や《ギャラクシーチャージャー》などで手札に加わったカードを確認し、相手のビッグアクションが飛んでくる事が予想される場合に、《キャディ》や《シャッフ》による妨害を行う。

特に《キャディ》については、1枚目は《堕牛の一撃》でマナ加速に変換しても問題ないが、2枚目移行は《ゲンムエンペラー》の着地をシャットアウトするためにバトルゾーンに置いておく方が良い。

「巨大天門」側の踏み倒しが行われるターンは、マナゾーンが7-8マナに届いた次のターンである事がほとんどであるため、そのタイムリミット以前に引いた《ガイアッシュ》はキープする意味は薄いため、マナゾーンに逃すかバトルゾーンに置いてしまっても良い。

「巨大天門」側がこちらの動きを妨害するたまのカードは、《ハードコア》と《ヴェルベット》の2種が主になる。

それぞれ対処法は下記の通りとなる。

・《ハードコア》

→《DOOM》 宣言 : 裏で《ガイアッシュ》を合わせて、手出しの《キーナリー》で弾く。

→《キーナリー》宣言 : 《アーテル》の-4000と《DOOM》の-9000で弾いてから《キーナリー》着地させる。

・《ヴェルベット》

→裏で《ガイアッシュ》を合わせて、手出しの《キーナリー》で弾く。

※どちらの場合でも、《オブザ》や《同期》も有効

・《ヴェルベット》と《ハードコア》が同時に着地した時

→裏で《ガイアッシュ》を合わせて、《オブザ》or《同期》で《ヴェルベット》を退かした上で、上記の《ハードコア》の対処を行う。

④「水闇COMPLEX」・・・有利

【大局観】

《シャッフ》で《COMPLEX》の動きを抑えつつ、《キーナリー》を置き、過剰打点で看破する。

【ポイント】

《シャッフ》が特に重要な対面となる。

《COMPLEX》が置かれるまでは《堕牛の一撃》でガンガン山を掘って良いが、《COMPLEX》着地後はカウント枚数に気をつけながら使用する。

《シャッフ》で《COMPLEX》を止めない状態では、トリガーからひっくり返される可能性が十分にあるため、「水闇COMPLEX」側の《5000VT》や《やせ蛙》、《シャッフ》が当たらないように立ち回るのが重要になる。それぞれ以下のようにケアできる。

《5000VT》:《キャディ》を置く

《やせ蛙》、《シャッフ》:《シャッフ》を追加で送り込む。もしくは一度《堕牛の一撃》で砕くなどして退場させてから出し直す。

《ボンキゴマイム》が《DOOM》の攻撃を咎めるため、《アーテル》や《5000VT》などの除去を絡められるようにキープしておくと良い。

この時にバウンスによる除去を行うと《やせ蛙》側を使われるため、後続のカードが絶えないような手の持ち方をしたおく必要がある。

《堕牛の一撃》+追加の《DOOM》のようなセットがあると便利。

最終的なフィニッシュの際は、《シャッフ》を使えるだけ使うのが理想で、破壊と復活をできる限り行う事で《COMPLEX》の行動停止+呪文トリガーのケアという具合でフィニッシュの殺傷力を高める事もできる。

破壊する手段 : 《堕牛の一撃》、《シスK》、《COMPLEX》への攻撃、《アーテル》にフシギバースを当てる

蘇生する手段 : 《アーテル》、《DOOM》、《キーナリー》

※《樹占の風》単体でも使い回し可能

⑤「グラスパーループ」・・・五分

【大局観】

お互いに平均5ターンのフィニッシュムーブを狙う事になるため、ほとんどの場合先手後手が勝敗を決める。

ただし、「グラスパーループ」側の方がやや4ターンコンボ起動の筋が太く、こちら側がある程度の妨害手段を持つため、絡め方次第で先手後手をひっくり返す可能性がある。

【ポイント】

《DOOM》から《キーナリー》に繋げるために全速力で山札を回し続ける。

こちら側の主軸の動き以外の絡め手は以下の3つ。

・《キャディ》を置くことで、7マナ時や《イザナミテラス》→マナからの《グラスパー》を咎める

・《同期》を置くことで、《グラスパー》、《スクリプト》の登場時効果を吸収し、ループを咎める。

・《5000VT》を置くことで、《イザナミテラス》と《スクリプト》の着地を禁止する。

最も有効かつ現実的なのは、《同期》の着地による妨害だが、《オリジナルフィナーレ》が当たるとその役割が未遂に終わるため、なるべくループの直前のターンにマナが余ってる時に置くようにする。

構築にもよるが、《テック団》のような呪文除去が採用されている場合もあるため、余裕があれば《DOOM》や《キーナリー》の2体目を送り出せるようにしておくと良い。

その他のデッキ対面については、現時点では記載を控えている。

「このデッキ相手はどのように立ち回るのがいい?」等気になる点があれば、随時返答及び追記する。5.構築(2024.8〜)

優勝x1、べ4x1、べ8x1(上位入賞率100%)

◉春構築からの主な変更点

・《オニカマス》x3

「ファイアーバード」を中心とした環境となった今、早期展開を咎めるカードが必要になった。

《インタビュー》や《ハンプティ》の影響を受けずに戦える上に、後手番でも2ターン目のキャストが間に合う事からほぼ必須と考えている。

4枚採用に踏み切っていないのは、「ファイアーバード」以外の相手には必須ではないため。

・《5000VT》x3

これも「ファイアーバード」の存在を特に重く見たための変更。

《ハッター》が置かれている間は、《DOOM》を置きにいけない事から一度《5000VT》で盤面を洗った上でこちら側の動きを通す事になる。

ハンデスで抜かれる事も多く、動きに絡めるためには山札から引き込んでそのまま召喚する、というケースも見込んで多めに採用している。

・《樹食》x1

膨れたリソースを墓地に変換するカード。

「闇自然アビス」が環境落ちし継続的なハンデスと向き合う事がなくなったため、リソースが膨れやすくなった。

「マナ+墓地の枚数が足りず《DOOM》が着地しない」、「マナ色のために置いたフィニッシャーにアクセスできない」、「墓地に《DOOM》の種がいない」等の局面に置いて、自分のリソースを好きに整地できるカードが重要と考え採用に至った。

デッキに1枚入っているだけで、雑な刻み攻撃に対して強烈な裏目を用意できるため、今は入れ得だと考えている。

・《ゲンム》x1

《ジウォッチ》に変わる4枚目のフィニッシャー。

着地=勝ち、と言える相手が多く、《ハッター》のような着地に反応するタイプのメタカードを丸ごと無視できるのもポイント。

《ガイアッシュ》のコスト軽減の恩恵を受けられるため、ムゲンクライムで召喚する事も少なくないが、そのままターンを返す場合は《インパルス》が直撃するため、タイミングは選ぶこと。

その他、細かな枚数変動こそあれど、多色枚数との相談や環境的に削れる、といった瑣末な理由ではあるため省略する。

※必要であれば、DMまで来てもらえれば返答する。

6.プレイング指針(2024.8〜)

超CSin広島前後をピックアップして、当時想定していた環境をまとめる。

Tier1:「ファイアーバード」、「ドリームメイト」

Tier2:「水闇COMPLEX」、「光水天門」

環境としては、上位4デッキが抜けてごった返している中で、Tier3以下のデッキが幅広く存在しているものと考えていた。

※「水闇COMPLEX」相手の動きは特に変わっていないため省略する。

①「ファイアーバード」・・・微不利

【大局観】

《オニカマス》、《アーテル》、《5000VT》を中心に盤面での優位を保ち、《ハッター》を流したの隙を見計らって《DOOM》を通しに行く。

【ポイント】

《オニカマス》が最重要。

《バルピア》、《アリス》による大量展開だけは咎めつつ、《ハッター》と《クイーン》を動かせる試合展開を目指す。

並んでくる軽量バードを《アーテル》と《5000VT》で処理する。

《冠ラッキー》にマイナス4000は基本当てない。

《ハッター》はマイナス4000一回は耐えられるため、パワー1000にしてから《キャディ》や《デドダム》で踏んで処理するといい。

地上戦の進行を取るため、《DOOM》は早めに切ってもいい。手札には除去系のカード+リソース拡張札で構えて、《ハンプティ》を受け入れ可能にしておく。

《アーテル》を盤面に維持するのが重要であるため、横並びするように意識しておいた方がいい。

並べたおかげで《ゲンム》がムゲンクライムで出てくる事もある。

②「ドリームメイト」・・・有利

【大局観】

相手の地上戦になるべく付き合わず、自分の動きを通しに行く。

【ポイント】

《キャディ》や《オニカマス》といったメタカードは、《ヴィヤンドゥ》の的にならないように最低限ターンを稼いだら、《堕牛の一撃》で退場させる。

その都合で、序盤は《キャディ》を優先して抱える。

《甘いぞ》や《堕牛の一撃》でリソースを伸ばした後に、相手の光臨に《ガイアッシュ》を合わせつつ《5000VT》で盤面を流す、といった形でカウンターするのが理想。

ただし《セガーレ》を添えられる事もあるので、その時は複数枚《ガイアッシュ》を叩きつけるか、《DOOM》を活用してメガブーストで《セガーレ》の範囲内から逃げ切ることで対処する。

《ラビシェフ》を野放しにすると《5000VT》のAOEを耐える盤面ができるため、《アーテル》で優先的に除去しておく。

ゲームレンジだけで言うと「ドリームメイト」側に軍配が上がるため、相手側の勝利条件になる「《お目覚め》+複数体盤面」の成立を遅くするために、状況に応じて動きを変える必要がある。

③「光水天門」・・・有利

【大局観】

「巨大天門」同様に《キーナリー》でロックしつつ、《シャッフ》で《インパルス》を咎める。

【ポイント】

「巨大天門」とは違いマナ加速札が少ない事から、ドッシリ構えつつ展開できる。

《キャディ》は《スターゲイズ》の直前に置くようにする。変なタイミングで置くと、《パルカディア》で手を進めるついでで処理されてしまうため。

「巨大天門」と違い、《インパルス》がいるのが大きな問題。

《DOOM》が動くことで《インパルス》を踏む裏目を回避するため、《DOOM》を置きに行くのではなく、手札から《ガイアッシュ》と《キーナリー》を投げる意識をもつ。

従って、序盤の墓地肥やしは《キーナリー》で釣って強いカード(《キャディ》や《シャッフ》、それらに繋がる《アーテル》)を落として置くといい。

《ガイアッシュ》は相手の展開に合わせて着地させるため、手出しはしなくていい。

《デドダム》を基軸としたマナ加速が理想。

当然、あらゆる進行において《インパルス》のカウンターが当たらないように振る舞うこと。

余剰盤面は《堕牛の一撃》で消しておく。

∞.まとめ

(敬体を用います。)

ここまで読んでいただきありがとうございます。

いかがだったでしょうか。

基盤単位での構築変化に伴い、デッキの動きの軸が大きく変わりました。

その変化した部分について、実際の対面でどのような動きを取るかを具体例としてここまで解説してきました。

「アナDOOM」は《ガイアッシュ》が採用されている事による「相手の行動に裏目を作るデッキ」なので、相手の練度によって自分も手の持ち方を変える等のテクニックが求められます。

そのため、使用難度はやや高めですが、自分側の上振れによっては相手の干渉の猶予すら与えず勝つこともあるデッキに仕上がりました。

使えば使うほど、カード同士の噛み合いや動きの幅とその優先度について学びを得られるかと思いますので、是非お手に取って使っていただければと思います。

以上で本記事を終えたいと思います。

また後日動画にて実際に回す所をお見せできるかと思いますので、そちらも参考にしてください。

改めて、ここまでの購読ありがとうございました。

またどこかの記事や動画でお会いしましょう。

Spcial Thanks

・日頃よりお世話になっているデュエ人の方々

・チー七のみんな