財務3級【銀行業務検定】勉強時間・よく出る論点・勉強方法・動画で学ぶには?

このnoteアカウントでは、「財務3級に最短合格」をテーマに、解説動画を中心としたコンテンツを配信しています。

今回の記事では、学習において、ぜひ知っておいていただきたい情報をまとめました。

概要をつかんでおくことで、効率的に学習を進めることができますので、これから学習をはじめる、という方は、ぜひご一読ください。

|そもそも財務3級とは

銀行業務検定「財務3級」とは、主に金融機関従業員を対象とした民間資格資格試験で、銀行業務検定協会が主催しています。尚、試験は年2回の会場試験と、いつでも受験できるCBT試験に分かれます。

■受験対象と受験資格

銀行業務検定「財務3級」は、その名の通り、銀行に勤務し、法人融資を担当する従業員向けの試験ではありますが、それに限るわけではありません。特に受験資格が定められているわけではなく、例えばこれから銀行へ就職を検討している大学生でも受験することが可能です。

■受験方法等

受験方法は、年2回の会場受験と年中受けられるCBT受験があります。

①会場受験

勤務先で試験申込みされている場合はこちらになることが多いです。通常、年に2回試験日が設定されます(3月、6月)

尚、会場試験の正答は、こちらに掲示されます(CBTの場合は即時採点)。

②CBT受験

合格が昇進等の必須要件となっている場合は、テストセンターによる受験であるCBT方式の場合もあります。こちらは1年中受験が可能です。

■最新の試験概要

試験の概要については、経済法令研究会のHPに詳細が記載されています。

・会場試験日 2024年3月未定(日)午前10~12時

※概ね第1日曜日に実施されます

・申込受付期間 公式の発表をお待ちください

・受験料 5,500円

■出題形式

五答択一マークシート式 50問(各2点)

■科目構成

(1)財務諸表 30問

(2)財務分析 20問

■合格基準

満点の60%以上(試験委員会にて最終決定)

■試験時間

120分 試験開始後60分間,終了前10分間は退席禁止

※2022年度より試験時間を120分に変更しています

■持込品

受験票、筆記用具(HB程度の鉛筆またはシャープペンシル、消しゴムのみ)

電卓(1台のみ、ただし金融計算、関数、メモ機能付きは不可)

|財務3級の受験者・合格率分布

事務局報によると、財務3級は以下のような成績分布となっています。

会場受験だけでも、のべおよそ1.5万人が受験する大規模な試験となり、主に地銀4年目・信金7年目での受験者が多い模様です。

2022年試験通年の受験者・合格者

■受験者数 14,835人

■合格者数 3,972人(合格率 26.77%)

2022年6月(第152回)は、受験者は7,135名で、合格者は1,933名でした。合格率は27.09%。平均点は46.77点と、前回(2022年3月)の合格率26.48%と同程度となりました。

この成績分布においては、

・受験者の母集団は、融資営業に従事する行員・職員

・5択問題なので、運任せでも20点は取れるはず

というポイントもふまえると、きちんと試験対策をしなければ普通に落ちる、という難易度だと言えます。

|財務3級の頻出論点と難易度

財務3級では、同一論点や同じ問題パターンが繰り返し出題されます

■過去問の論点と正答率

・頻出論点

■財務諸表

・営業循環基準が適用される、されない

・勘定科目と貸借対照表上の記載区分

・流動性配列法にもとづく資産項目の記載順序

・無形固定資産の額の算出

・投資その他の資産の額の算出

・引当金の設定要件

・社債

・株主資本等変動計算書

・営業外損益に該当しないもの

・保険差益または火災損失の仕訳

・為替差損益の計上額の算出

・連結財務諸表

・連結貸借対照表上の純資産の額の算出

・未実現利益の額の算出

・利益の過大、過小計上となるもの

■財務分析

・総合的な収益性の推移

・ROE,ROA,財務レバレッジ

・売上高利益率の推移

・回転率、回転期間

・損益分岐点

・生産性分析

・安全性分析

・資金運用表

・資金移動表

・資金繰表

・所要運転資金

・長期借入金の返済原資の額の算出

・キャッシュフロー計算書

・現金及び現金同等物の額の算出

・インタレストカバレッジレシオの算出

・正答率が30%を切った設問と論点

第152回(2022年6月) 3問

〔問- 18〕 営業外損益に該当しないもの

〔問- 24〕有価証 券の決算整理仕訳

〔問- 27〕法人税等調整額の仕訳

第151回(2022年3月) 8問

〔問-9〕貸倒発生時の処理の仕訳

〔問- 13〕リース債務残高の額の算出

〔問- 17〕開発費

〔問- 22〕純資産の部の株主資本

〔問- 25〕連結貸借対照表上の純資産の額の算出

〔問- 29〕法人税等調整額の算出

〔問- 37〕労働分配率の算出

〔問- 45〕資金繰りから考察した資金繰り状況

第149回(2021年6月) 4問

〔問-1〕企業会計原則の一般原則

〔問-8〕法人クレジットカード決済の仕訳

〔問- 10〕破産更生債権等

〔問- 21〕当期製品製造原価の額の算出

・全問題の正答率一覧はこちら

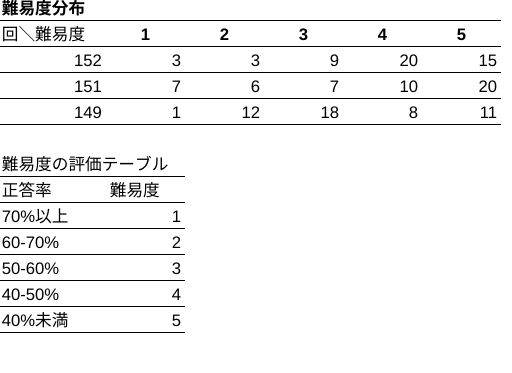

■難易度分布

当方にて、149,151,152回の正答率を集計した結果、以下の通りとなりました。

年によって難易度の差はありますが、おおむね正答率が40%以上の論点については、確実に正解できるようにしておきたいところです。

|財務3級の標準的な勉強時間

財務3級に合格(60点以上)するまでに要する時間は、前提知識によってバラつきます。

・「会計にはじめて触れる」からだとおよそ30〜60時間(2週間〜1ヶ月)

・簿記3級レベルの知識があれば、5〜15時間(一夜漬けでもいける)

を目安にするといいでしょう。

初学者学習時間の算出根拠

・財務会計についての概要理解 5〜10時間

・過去問題集を解く時間 20〜40時間

(1回120分×5回分×3周=30時間)

・難解な論点の理解 5〜10時間

もし、財務会計にはじめて触れる場合、「とりあえずテキストを精読しよう」と、テキストを開き、P2「計算書類」P4「企業会計原則」あたりから読み始めると、即つまづいて、会計アレルギーを発生する可能性があります。

以下に教材などもご紹介しますので、ご活用ください。

|財務3級を勉強するための教材

■簿記3級を持っていれば、勉強する必要はないか?

財務3級は、企業会計の初学者が受ける試験として、日商簿記検定3級とよく比較されます。

しかし、簿記3級を持っているからといって、必ずしも合格できるとは限りません。

逆に、簿記3級は合格できていなくても、財務3級に合格することは十分、可能です。

なぜなら、簿記3級は、決算書をつくる人になるために取得する資格ですが、財務3級は、決算書をみる人になるために取得する資格だからです。

そのため、問題の趣旨も、仕訳のしかたを問うような問題は少なく、仕訳の結果である財務諸表(決算書)から何が言えるか?ということを主眼に置く形になっています。

■経済法令研究会の過去問題集をメインに学習すべき

財務3級には、設問のつくりかたについて、独特のクセがあります。

過去問題集をしっかり勉強すれば、「またこのパターンか」と同じような問題がでてくるのですが、逆に、テキストだけで広範な財務会計・財務分析の世界にエントリーしてしまうと、難しすぎて諦めてしまうかもしれません。

ちなみに、過去問題集では問題のすぐ後に答えが掲載されていますので、隠しながらやっていきましょう。

■公式からの購入はこちら

■Amazonでも購入できます(Kindleはありません)。

■オススメ補助的教材のラインナップ

テキスト&過去問題集だけでは不安だったり、あまり効率よく勉強できていない、という方のために補助教材もご紹介します。

①直前整理70 1,540円

経済法令研究会(公式)の出している補助教材です。頻出論点を70まとめてあります。ある程度理解ができていて、高得点を狙うためにヌケモレを防ぎたい場合にオススメです。

②通信講座 13,200円

同じく経済法令研究会が出している公式の通信講座です。3回の添削問題付きで、勉強を計画的に進めたい方にはオススメです。ただし、3ヶ月のコースなので、かなり前からはじめておかないと本試験に間に合いません。

③頻出論点と解法まとめ 財務諸表980円・財務分析1,480円

当アカウントから配信する解説動画です。頻出論点を確実に得点し、とにかく合格を目指す方にオススメです。スマホで視聴できるので、スキマ時間を有効活用できます。図を多用し、手書きで記憶に残りやすい内容となっており、論点ごとにバラ(1論点120円〜)でも購入できる点もお手軽です。

■「会計はじめて」であればこちらも

④財務3表一体理解法 765円

財務3級のためではなくても、法人融資に関わるなら必読の一冊です。

(こちらは、Audibleの無料体験で聴けるようです。通勤時間を有効活用したい方は検討してみてください。)

また、同じ國貞先生が「マンガでわかる 財務3表超入門」というものも出されています。学習を開始する前に読むにはちょうどいいかもしれません。

⑤「お金の流れ」がたった1つの図法でんぶわかる 会計の地図 1,960円

割と最近出されたものでは、チャーリーさん(近藤さん)の会計の地図も視覚的でオススメです。

|オススメの勉強の流れ

①準備運動

■会計にはじめて触れる→財務3表一体理解法などを読む(3時間)

■財務諸表には多少慣れた→②へ

②直近の回の過去問を解く

■各問題にかかった時間を計測しておきます

■理解度と正誤でマークをつける(以下参照)

◯:理解していて、正解した

△:理解してるが、間違えた、または5分以上かかった

✕:理解していなくて、間違えた

◇:理解していないが、正解した(まぐれ)

このとき、合計100分以内に解答が終わり、◯が40問(80点以上)あれば、本試験はパスできます。優秀者狙いでなければ、勉強をやめても大丈夫です。

しかし、財務3級という試験の位置付け上、そんなことはあまりないと思いますので、ここで△・✕・◇の論点について、理解して正解できるようにしていきましょう。

③◯以外の論点を理解し、2分以内に正答できるようにする

■1問あたりの標準解答時間は2分です(120分で50問)。

■問題集の解説を読み、分からなければテキストを読みましょう

それで理解が不十分なら、ぜひ、当アカウントの動画をご視聴ください。

・バラ買いなら1論点120円〜

・動画に沿って、実際に書いていくと記憶に定着しやすいです

・再生速度調整等のコントロールもできます

④同一論点の過去問をすべて解く

■問題集の前から順番に解くのではなく、同じ論点(同じ論点の出題回と番号は試験問題集のほか、動画ページにも掲載しています)を連続して解きます。

⑤過去問を通しで解いていく

■また◯・△・✕・◇で分類していきます

■ここで、各回で◯が35問以上になるまで繰り返し解いていきましょう

|最短合格目指して頑張りましょう!

財務3級は、法人融資の営業において必要な知識を問うものですが、合格はおよそ4人に1人と高くありません。

合格するまで受験していると仮定すると、2,3回落ちる人もザラにいるというやっかいな試験です。

ほかにも勉強しなければならないことは山ほどあります。最短合格のためにポイントをおさえた勉強がしたい方は、ぜひ当noteをご活用ください。

いいなと思ったら応援しよう!