冬の時期に起こりやすい!?今すぐできるヒートショックの予防する秘訣をこっそり教えます

ヒートショックの仕組みを知ることで、入居者さんがより安心して生活できます。

介護施設で働いていると入浴の準備の中で

「エアコンつけて」

「温度差が少ないようにして」

など教わっていることだと思います。

意外とどういう理由かということを伝えられてないことかもしれません。

介護職というものは無資格で仕事できる仕事ということで有名かもしれませんが、覚えることはたくさんあり、全部を身につくのは非常に大変です。

覚えてたとしても後から

「どういうことで注意しなきゃいけなかったっけ?」

と忘れてしまうことがあるのではないでしょうか。

ヒートショックは入浴場、脱衣所だけでなくトイレも気をつけないといけません。

冬の時期だからこそ抑えておきたい知識の一つです。

「ヒートショックはどういうことか忘れてしまった」

「ヒートショックとはどういうことか知らない」

「ヒートショックの仕組みを知り、入居者さんにとっていい環境を作りたい」

という人向けでブログに書きました。

皆さんにとって参考になれたら幸いです。

ヒートショックとは

温度差による血圧の変化に耐えられないで起こる健康障害です。

それにより、脳出血、意識消失、心筋梗塞、不整脈など引き起こし、転倒や湯船だと溺死する恐れがあり、命に関わる場合もあります。

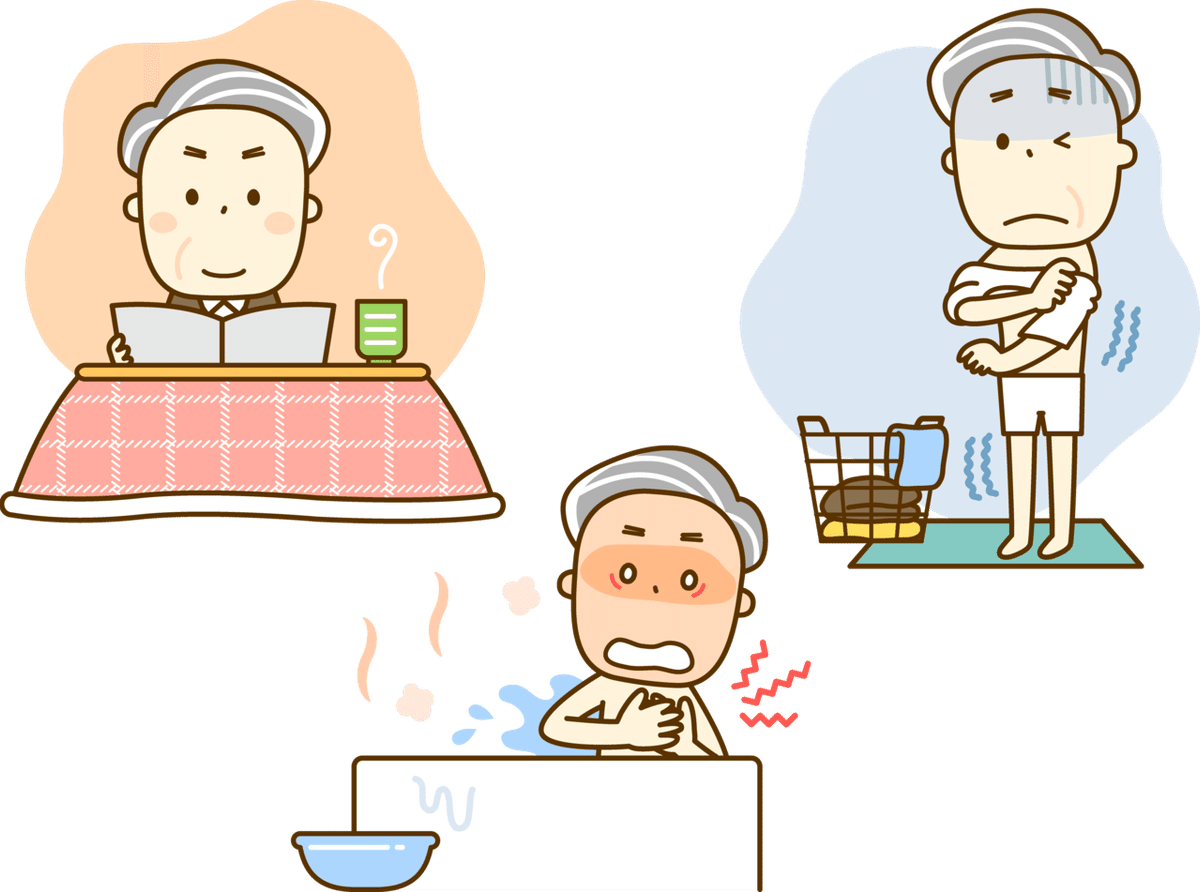

ヒートショックは、おもに「家の中の温度差」により起こります。

真冬は、暖房をつけている暖かい部屋と暖房をつけていない浴室やトイレの温度差は、10℃を超えます。

入浴場で例えると

1.ぽかぽか暖かいリビングから気温の低い脱衣所へ(寒さで血管が収縮→血圧上昇)

2.裸になった状態で寒い浴室に入る(血管収縮が加速→さらに血圧上昇)

3.ぽかぽか暖かい湯船にしばらくつかる(血管拡張し、しだいに血圧低下)

4.風呂上り、再び気温の低い脱衣所へ(寒さで血管収縮し→血圧上昇)

健康な若い人なら、血圧の急上昇や急下降にも耐えられるかもしれません。

高血圧や糖尿病、脂質異常症など動脈硬化が進行した高齢者は

・血圧の上昇による心筋梗塞、致命的な不整脈、脳梗塞や脳出血などを引き起こしやすい

・血圧が低下することでめまいやふらつきが起き、または意識を失って、転倒や溺死という結果を引き起こしやすい

このようなことがあり、冬場の入浴場、脱衣場でヒートショックしやすいのです。

トイレでも排便の際、力むと血圧が上昇、排便後急激に血圧が低下してしまうため、トイレでも起こりやすいと言えます。

ヒートショックになりやすい原因とは

65歳以上(特に75歳以上)の高齢者がなりやすく、以下のような病歴など持っている方が多いです。

[病歴]

・狭心症、心筋梗塞、脳出血、脳梗塞

[持病]

・不整脈、高血圧、糖尿病

以下の習慣がある人も該当します。

・飲酒直後に入浴

・食直後に入浴

・薬を飲んだ直後に入浴

・一番風呂

・深夜に入浴

・熱い湯(42℃以上)に、長くつかる

以下のような居住空間の含まれます。

・浴室・脱衣所・トイレに暖房設備がなく、冬場は寒い

・浴室がタイル張りで窓があり、冬場は寒い

・居間と浴室、トイレが離れている

もし該当する場合、入浴の時は慎重に行ってください。

ヒートショックの予防策とは

ヒートショック自体が血圧の変化で起こりやすくなっているため、血圧の変化しにくいような工夫が必要と言えます。

[入浴についての注意点]

・入浴前と入浴後に水分を補給する

入浴すると汗をかき、体内の水分が減って、血液がドロドロになります。

その状態では血栓ができやすく血圧が上がると脳梗塞や心筋梗塞になりやすいため、入浴前と後で水を飲むことで、血圧や血流の変動による脳疾患などを引き起こさない状態を作るためです。

・食後1時間以上空けてから入浴する

食後は消化器官に血液が集まり、血圧はやや低くなっています。

そこに入浴をするなど血圧を上げる行動をすると、血管内の変動がより大きくなり、ヒートショックを引き起こしやすくなります。

・お酒を飲むなら入浴後に

飲酒すると、血管が拡張し血圧低下を起こしたり、体の反応も低下して転倒しやすくなります。危険性が高まるので、飲酒後の入浴は避けてください。

・部屋間等の温度差をなくす

脱衣所や浴室に暖房器具を設置するなどして暖かくしておくことが最も重要です。

浴室内に暖房器具がなくても

入浴前にシャワーを使って高い位置から温かいお湯をだしておく

お湯を張った浴槽のフタを開けておく

などすれば、浴室内は暖まります。

また、1番風呂は避けて2番目以降に続けて入ることにより浴室内が暖まっているときに入浴することができます。

・ゆっくり温まる

入浴時にはいきなり浴槽に入らず、心臓に遠い手や足からかけ湯をするなど、お湯の温度に体を十分に慣らしてから浴槽に入るようにすることで、急激な血圧の変化を防げます。

・浴槽の湯温を低めにする

浴槽の湯温が高いと心臓に負担がかかります。38℃~40℃程度のぬるめのお湯から入り、熱いお湯を足して徐々に温めるようにしましょう。

・長湯をしない

長湯をすると、心臓に負担がかかり、疲労感が増し、転倒しやすくなります。また、血圧が下がりすぎてしまい、入浴後に血圧が急上昇すると、そのショックで症状が発生しやすくなります。

・浴槽から急に立ち上がらない

浴槽から出るとき、急に立ち上がると血圧は急激に下がります。立ちくらみを起こし、転倒のリスクが高まります。

・浴室に手すりをつける

手すりがあれば、万一めまいが起きても、倒れる途中でつかむことができ、転倒を防げます。

[トイレでの注意点]

・寝室はトイレの近くにする

高齢者は夜間頻繁にトイレに行くことが多くあります。

寒い廊下を経てトイレに行くだけでも、心臓に負担がかかります。

可能であれば、寝室はトイレに近い部屋に設定してもいいかもしれません。

・トイレに暖房器具を置く

浴室や脱衣室と同様、トイレも小さな個室であり、寒い空間であるのが通常です。

現在は、人感センサー付き電気温風器や、ヒーター一体型の天井照明など、場所を取らない暖房器具も販売されています。

居室にトイレがあれば予め扉を開けて、エアコンをつけておくといいと思います。

それらを活用して、トイレの室温を温めます。

・力みすぎない

排便の際にいきみすぎると心臓への負担が高くなります。また、排便後は急激に血圧が下がり、血圧の乱高下が激しくなります。

普段からの便秘対策も非常に大事なため、どうするか医師などに話し合うといいかもしれません。

まとめ

意外と注意する場面は多いです。

入居者さんに適した温度なども異なっていくため、これらの知識を抑えた入居者さんにとって安心できる環境を整えてください。

冬場だけと限らず、夏場もなりにくいですが注意も必要です。

介護について相談したいという人がいたらココナラで相談受け付けてますので、よかったらご利用ください。

いいなと思ったら応援しよう!