「防災運動会」って知ってますか?

大変ご無沙汰しています。

4月から小学校のPTA会長になりまして、あれよあれよと忙しない日々を過ごしています。

子どもたちにとって特別な体験を、通い慣れた学校で。

そんなミッションを掲げながら、PTAとしてできることを試行錯誤しています。(とっても難しい。)

さて、今日はその中で、町内会がNPOと協力して行った防災訓練に、PTAとしてちょっと携わったお話です。

まさに晴天の霹靂

『カタギリさん、町内会で防災運動会をやろうと思うんだけどPTAも共催してくれないだろうか。』

「面白そうですね!ところで、防災運動会って何ですか・・?」

町内会長とのこんな会話から始まった今回の企画。

話を聞いてみると、

毎年2月に町内会の防災訓練を小学校の体育館でやっていた

ここ最近は内容がマンネリ化している

札幌市で補助金を出していて、応募したら当選した

NPOの紹介を受けて今回の防災運動会を企画してもらった

親子参加にしたいからPTAの力も借りたい

ということだそうです。

今回ご協力いただいたのは『NPOボラギャング』という団体さんです。

もともとPTAの役員さんだった方たちが立ち上げに関わった団体ということで、いきなり親近感が湧きました。

学び=遊び

今回の防災運動会の何が面白そうかって、「遊んで体験して学ぶ」っていうところ。

【学びは遊びの中にある】と常々思っている私に刺さったわけですね。

例えば、「即席担架リレー」とか「防災テント設置競争」とか、「非常食を食べてみよう」とか、ほとんど遊びに近いようなことで、実際の避難所で起こりうる事柄を学ぶというコンセプト。

ワクワクしてきます。

中学生へのアプローチ

今回の運動会、親子参加をメインにしているので、ターゲットが小学生です。ただ、せっかく町内会の防災訓練ということで、なんとか中学生も巻き込みたい、と。

なので、小中連携した取り組みと言うことで、中学生には運営ボランティアとして参加してもらうことを中学校へ提案し、了解をもらったそうです。

さらに、参加してくれた中学生には『地域のボランティアに参加した証』を町内会として公式に渡すんです。いわば「社会貢献の証明」ですね。どう活用するかは本人次第ではありますが、地域として、その可能性を広げたい、ということだそうです。素晴らしい。

地域と学校が一体となる企画なので、きっと面白くなるぞと思うわけです。

PTAは保護者への声かけを

いろいろと盛り上がる内容なのですが、いきなりPTAが共催すると言っても、「お金も出すし運営も手伝いましょう!!」ということには、残念ながら、今のルールではならず。。。

今回は「保護者への声かけをする」ということに留まりました。いろいろね、ありますから。

PTA役員にも周知し、「声をかけるだけだから協力しましょう!」ということで、共催として進めることに。

保護者には、普段から学校やPTAの連絡を「すぐーる」というアプリを使って行っていたため、今回もアプリで周知することにしました。

印刷しなくていいし、即座に発信できるし、世の中便利になったものです。

いざ当日!予想以上に楽しい!

当日の参加者は、小学生34名、保護者26名の60名。

運営ボランティアとして、中学生9名。

その他、運営の町内会のみなさん、ご来賓のみなさまで100名弱が集まりました!

受付を済ませた子たちはアルファ米を受け取り、チームごとに分かれて(運動会っぽい!)並びます。

アルファ米を作ろう!

今回使用する非常食はこちら。なんと白飯ではなく五目ご飯!

てっきり白飯だと思い込んでいたのですが、、、そうかこういうバリエーションもあるのか。ちょっと期待が膨らみます。

小学生の参加者は自分たちで作るので、大人の分は中学生ボランティアがまとめて調理します。調理と言っても、水を入れるだけ。とっても簡単。

水から作った場合は、食べられるようになるまでに60分かかるので、その間に次の競技(運動会だからね)に移りましょう。

担架リレーをしよう!

楽しく防災を学ぶ「防災運動会」ということで、最初の競技は即席担架リレーです!

竹竿と毛布を使って即席担架を作り、走らずにリレーする独特な競技。

実際に人を乗せると危ないということで、乗せるのは大きなぬいぐるみです。

運営の方たちがデモンストレーションで成人男性を持ち上げていましたが、意外としっかりしていて、即席でも目的を果たせることを実感。これも学び。

テントを立てよう!

次に、防災テントを立てる体験です。

用意されていたのは、ほぼワンタッチで建てることができるテント!

•••出てきません笑

遊びながら学ぶ。学びながら遊ぶ。そうして知識が身についていく。こういう体験で得たものは、本当に生活の助けになるんだなぁと。

建てたテントをたたんで終了。(たたみ方は結構みんな雑だった・・・。)

アルファ米を食べよう!

さて、担架つくってテント建ててあっという間に60分が経ちました。

水を入れただけのアルファ米はできているのでしょうか。

びっくりするくらいちゃんとできていました!

実は今回もう一品、肉じゃがも作っていました。これは、一人分の具材をビニール袋に入れて、そのまま沸かしたお湯に入れて茹でるというもの。

一人分が確保されているし、なるほどなぁと。

まとめ

予想以上に楽しく、盛り上がるひとときでした。

ただ、今回は時間も短く「試しにやってみた」というところもあったので、もっと「学び」にフォーカスすると、企画から進行まで子どもたちに任せることもあるそうで。

コツは「必要以上に大人が手助けしないこと」と「失敗から学ぶことを安全に体験させること」ということなんです。

今回は、非常食の大人向けの炊き出しを中学生ボランティアが担いましたが、例えば大人の数を把握して一人分の量を目算するとか、そういうことを含めて体験させてあげるのが大事なんですって。

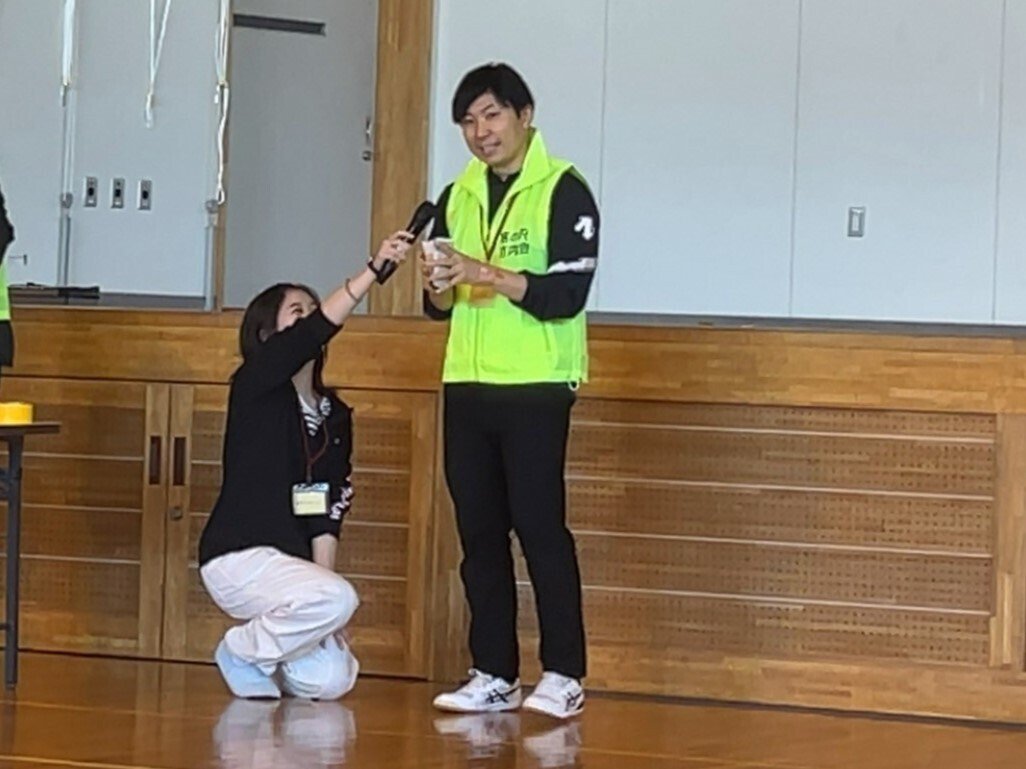

写真右端はボラギャングの代表 野澤さん

途中で食料が足りなくなっても、それも含めて学び。これは訓練(≒遊び)だから、失敗したって大したことにはならない。安全に失敗させてあげられる環境なんだなぁと感じます。

NPOボラギャングのみなさん、素敵な体験をありがとうございました!

後日談

ただ『楽しかった』だけではありません。

後日、日用品を買いにお店へ行った際に『あ!これ防災運動会で食べたやつだ!!』とアルファ米を発見。

防災運動会の日以来、子どもたちは防災用品を意識するようになりました。これが一番の成果かもしれません。

まったく別のコーチング研修を受けた際にもありましたが、「意識するだけで見える世界が変わる」ってこういうことなんだな、と。

とても楽しい学びの時間でした。

ここからは妄想

災害はいつ起こるか全く分かりません。

なので、日ごろの備えがモノを言います。今回は1町内会の防災訓練でしたけど、小学校区で考えると、有事の際にこの小学校に避難してくるのは様々な町内会の人たちです。

町内会の避難訓練ではなく、この学校に避難してくる人の避難訓練ができれば、いざというときに助け合えるんじゃないかなぁなんて妄想をします。

特別な訓練ではなく、日常的な催しとして、防災や避難が学べる校区になっていったら素敵だな。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。