言語学版 ガリレオ φ

第0章 操縦る(あやつる)言葉 「エピソードゼロ」

ナイツの漫才は文字にしてもおもしろい。

たとえば、「漢字が全然読めなくなる漫才」の出だしは、こんな ↓ 感じ。

ことばをうまく操って笑いを生み出している。

その中でも「どうでもいい情報ばっかりのスポーツニュース」は、言語学的にもおもしろい。

ここでは「石川選手結婚!」ではなく、「一般女性結婚!」としているところが笑いのツボとなっている。

みんがよく知っている「有名人」ではなく、誰も知らない「一般人」が話題の中心になっているから、「逆だよ!」というツッコミが入る。

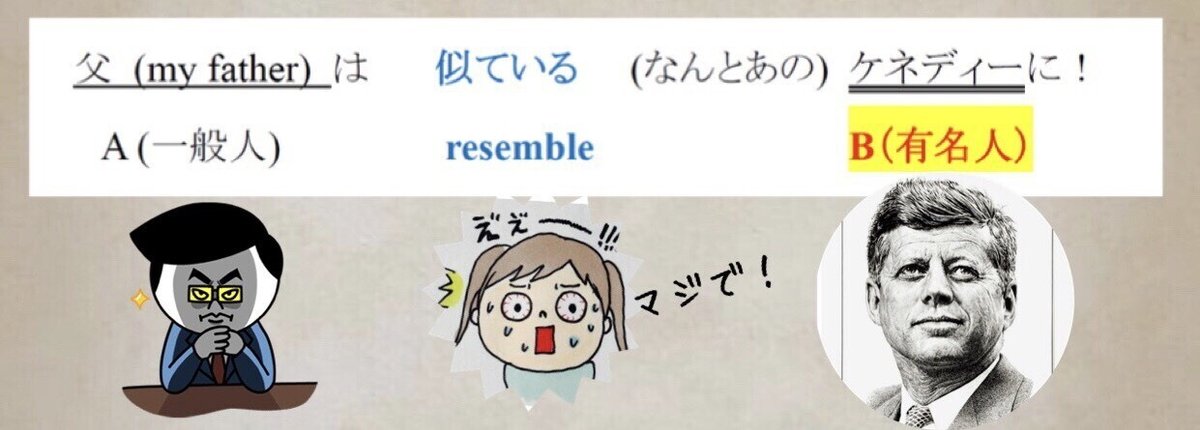

このことは、resemble (似ている)のような動詞の使い方にも関係してくる。

resemble は意味的に「A resemble B = B resemble A」が成り立つ。

しかし、一方が有名人の場合、日英語ともに有名人が後(=Bの位置)にこないと不自然な文になる。

(『ことばの仕組みから学ぶ 和文英訳のコツ』 畠山雄二 編より)

(1)と(3)のように、知らない人 (父)を先に出して、みんながよく知っている有名人 (ケネディー)にたとえるのが自然である。

(2)と(4)のように、この順番を変えてしまうと、有名人を知らない人にたとえるという意味不明な文になってしまうため、「逆だよ!」というツッコミが入る。

つまり、「A resemble B」は必ずしも「B resemble A」にはならない。

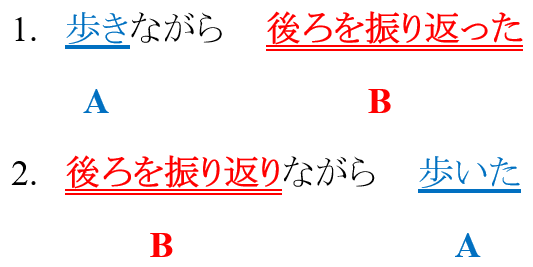

もう1つの例として、「AしながらBする」文を見てみよう。

上の文はどちらも「歩く」ことと「後ろを振る」ことを同時にしたという状況を表す。

つまり、「AしながらBする」=「BしながらAする」が成り立つ。

しかし、1と2の文には決定的な違いがある。

1の文:「後ろを振り返った」のは1回だけ

2の文:何度も「後ろを振り返った」

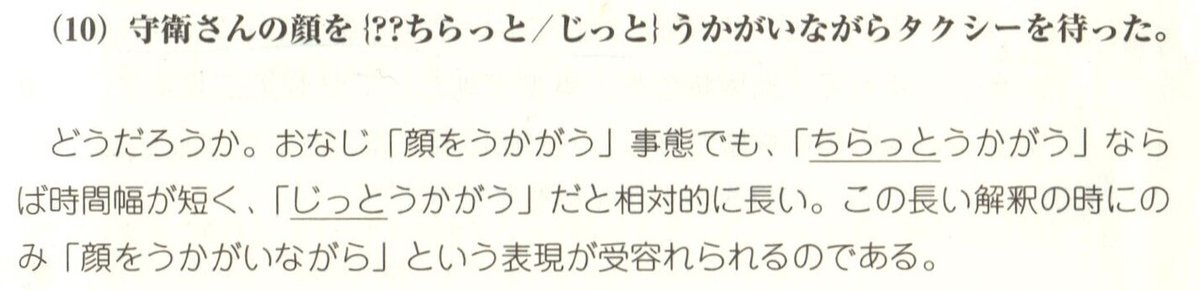

これは「Aしながら」は「Aの動作の時間が長い」ことを表している。

このことは次の例からもわかる。

(『日本語の教科書』 畠山雄二 編より)

つまり、「AしながらBする」は必ずしも「BしながらAする」にはならない。

おもしろいことに、同じことが英語にも当てはまる。

つまり、英語のing節と日本語の「ながら」節に置かれた場合、動作の時間が長いことを表す。

このように、言葉の順番は状況を変える。

言葉は状況をあやつるのである。

どんな本も、言語学で分析する内容を含んでいるものだ。

『人がどう思おうと僕は自分の信じる道を進むだけだ』

言語学版 ガリレオのはじまりはナイツからであった。