【2級土木施工管理技士】鉄道・地下構造物の出題傾向と簡単な勉強法

多くの方は「鉄道」はイメージできても「地下構造物」と言われてもイメージできない方が多いと思います。

鉄道とは?

鉄道といえば「電車」ですよね!

そうです。

電車が走っている所を「鉄道」と言います。

一般的には線路と言っていますが意味合いは一緒。

専門的に言うと鉄の道と書いて「鉄道」と言います。

2級土木の試験ではこの鉄道を作るまでの工事についての問題が出題されます。

続いて地下構造物とは?

これは想像しにくいですねぇ…。

私もトンネル?ぐらいの想像でしかありませんが。

2級土木の試験では「地下構造物=シールド工法」と定義しているようです!

これは仕事をしている人しかわからない専門性の高い分野ですね。

今回は専門性の高い「鉄道」・「地下構造物」について紹介していきます。

こんな方におすすめ!

鉄道・地下構造物の知識がない

どこから勉強していいか分からない

重要な所だけ勉強したい

下の表が2級土木の第1検定の出題内容です。

鉄道工事の盛土・路盤施工

盛土の施工

盛土の施工は鉄道を設置するためのまずは第一段階と言うところです。

大まかな流れは

盛土→路盤→道床といった順番!

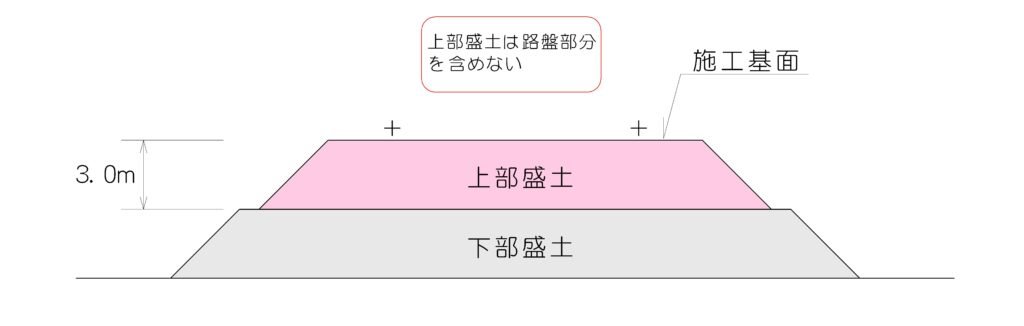

鉄道盛土は、3m以下とし、上部盛土と下部盛土に区分されます。

上部盛土:施工基面から3m

下部盛土:上部盛土の下

鉄道の路盤は、道床の下に位置し、軌道を直接支持する層のこと。

鉄道路盤には様々な種類の路盤があります。

路盤の施工

続いては鉄道を作る上で第二段階となる路盤の施工です。

【強化路盤】

路盤材料

十分混合された均質なものを使用し、1層の敷き均厚さは仕上がり厚さが15㎝以下となるようにする。

締固め

K30値が110MN/㎥(11kgf/㎤)あるいは最大乾燥密度の95%以上とする。

路床面

仕上がり精度は、設計高さに対して+15㎜~-50㎜とし、有害な不陸がないようにできるだけ平坦に仕上げる。

【排水処理】

・路盤面排水

路盤表面及び路床面には、線路横断方向に3%程度の排水勾配を設ける。

・排水層

強化路盤を地山、切取部に施工する場合、地下水の影響を防止するため路盤の下に、砂などの排水性の良い材料で排水層を設ける。

この排水層は強度上必要な路盤層厚には含めないものとして取扱う。

軌道工事

軌道きどうとは路盤の上にある構造物の総称であり、鉄道車両を誘導するレール、レールの間隔を一定に保つ枕木、レールと枕木を支え走行する車両の重量を路盤に伝える道床で構成されるのが一般的です。

軌道には2種類あります⬇️

バラスト軌道

道床がバラストによって構成されており、レールからの荷重を枕木によって道床に均等に伝える。

スラブ軌道

レールを支持するためのプレキャストコンクリート版と路盤コンクリートの間にモルタル等の衝撃材を充填する。

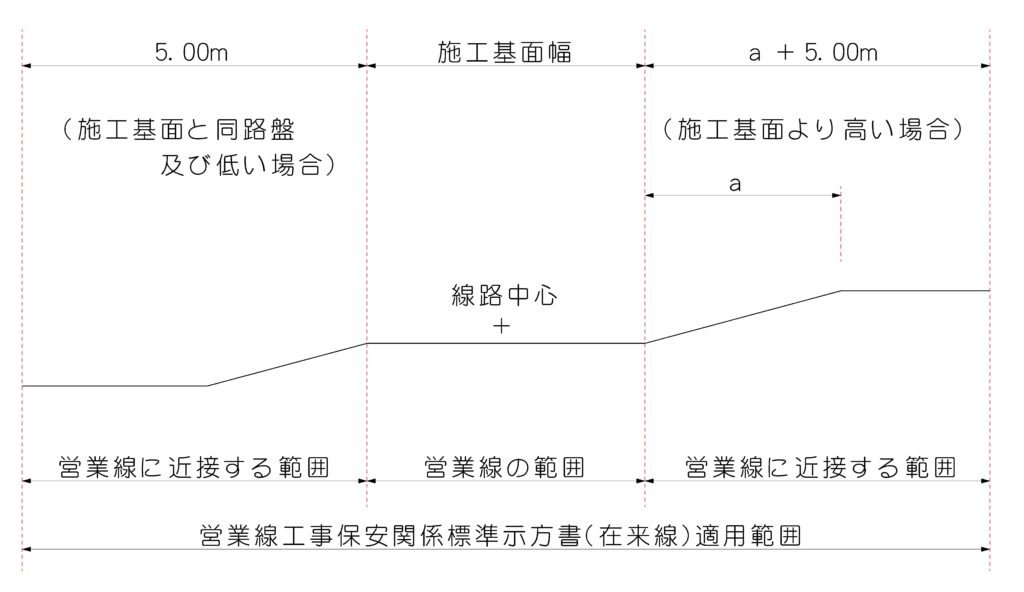

鉄道の営業線近接工事

営業線近接工事とは、簡単に言うと「線路の近くで行う工事」のこと。

「営業線近接工事」では鉄道施設に影響を及ぼすだけでなく、少しのミスが重大に事故になりかねない危険度が高い工事になります。

そのため、工事を行う際は、鉄道会社等との事前協議の上、工事を行います。

工事を施工する場合には、「列車見張員の配置」や「作業表示標の設置」などの対応が必要になります。

作業表示標

作業表示標は、列車の進行方向左側で乗務員の見やすい位置に建植します。

その際、列車の風圧等で建築限界を支障しないように注意が必要です。

また、線路閉鎖工事や保守用車使用手続きによる作業、短時間移動作業など、作業表示標を省略できる場合もあります。

作業表示標の設置位置は軌道の中心から約2mが建築限界の目安です。

列車見張員

列車見張員は、作業の開始前に配置しなくてはいけません。

その際、列車見通しの不良箇所では、列車見通し距離を確保できるまで列車見張員を増員しなければいけません。

また、作業現場への往復は、指定された通路を走行し、やむ得ず営業線を歩行する場合には列車見張員を配置し、列車の進行方向に対向して歩行しなければいけません。

シールド工法

地下構造物を施工する場合、土留め支保工を用いた開削工法と、シールド工法があります。

とくに、既設埋設物を下越しする必要性や、施工深度が深くなっていること、経済性、安全性、

周囲環境への影響などから、シールド工法が多く用いられていますね。

シールド工事

シールド工法の種類

土圧式シールド

カッターヘッドにより掘削した土砂を切羽と隔壁間に充満させ、スクリューコンベアで排土する。

泥水式シールド

機械掘り方式により掘削し、掘削土は泥水として流体輸送方式によって地上に搬出する。

機械掘り式シールド

回転するカッターヘッドによって連続して掘削する。掘削土はベルトコンベア等により搬出する。

シールドにはスキンプレートなどで構成された外殻となる鋼殻部と、掘削。推進、覆工機能を持つ内部装置群があります。

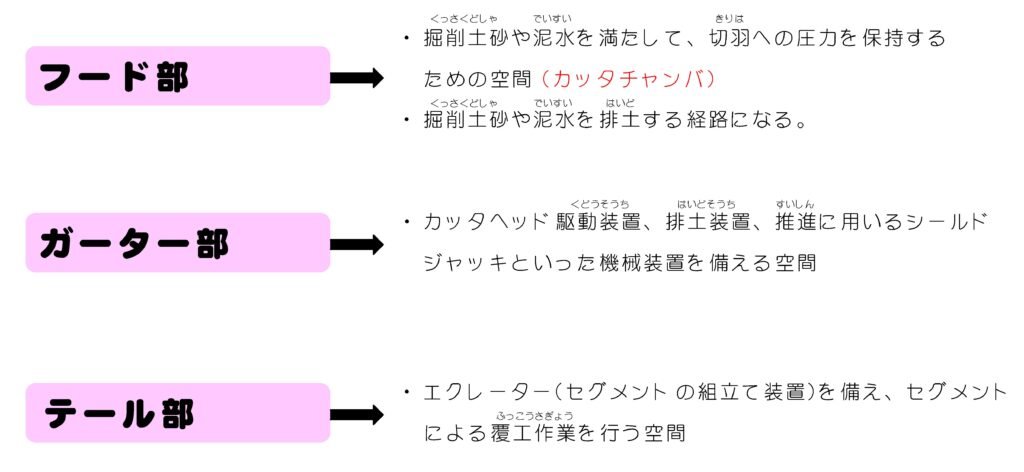

シールドは、前面の切羽面から「フート部」「ガーター部」「テール部」で構成されています。