佐渡金山の遊女墓/(2022/10/3)取材記/新潟県相川町(佐渡ヶ島)

佐渡金山の遊廓を取材して遊女の墓を探してきました。

遊女だったヲカル(俗名)が没したのは明和8(1771)年。今から251年前のこと。地元の郷土史家・磯部欣三[1926 - 2006]氏は過去帳を調べ、死因に「抱主ニギャクタイサレ」云々と書き記されていたと、著書『佐渡金山』(1992年、中央公論新社)の中で明かしています。

冬季は水分が凍結して膨張を繰り返すために、墓石の痛みが進むようですが、250回ほど越冬したとあって、墓碑は酷く剥落しており、戒名の一部は判読不能でした。それでも墓石側面にまだ読める「水金町 ヲカル」を見つけた時は万感胸に迫りました。

12月の寒空に虐待死したヲカルの身の上を想像するのは、戒名と相まってあまりに痛ましく、手を合わせることしかできませんでした。

「水金町」とは享保2年(1717)に当地へ移設された遊廓で、その後は同地で戦後まで迎えています。佐渡金山の斜面に造成された鉱山町や、港町に設けられた公私の娼街は、政治経済といった時代の波に洗われ、移設あるいは廃絶などの変遷を辿りましたが、最初期の記録とみられる慶長17(1612)年の『慶長年録』には以下とあります。

その頃佐渡国に金山繁昌して、京・江戸にも御座無きほどの遊山見物遊女など充満す

相川には、吉原遊廓が創設された元和4年(1618)年より早く、娼街が形成されていました。

幕末の経済学者・佐藤信淵[1769 -1850年]の祖父・佐藤信景[1674 -1732年]は「越後に女郎となる女性を買いに行く商売、女衒をしていた」(※1)人物ですが、信景は鉱山経営論について以下のように指南しています。

(鉱山経営を)繁盛せしめんことを図るには、金銀の多く出るを恃むのみならず、別に一箇の術あり、即ち酒店を開き料理所(遊廓)を設け、美女を置き弦歌を催し、(中略)近国の身持放蕩にして飲博女色を好む輩は、漸々に山内に入り込み、長逗留して金銭を費すもの多し

(遊廓は)切見世の如くなる小部屋数々有りて、頓(ちょん)の間を売る。最も抜目の無き遣手婆を置き抱え(中略)厚く世話させる事論なし

凡そ女を買う(人身売買)には、何れも皆売り女(売女)にする約束にて生涯を買ひ切る事法なり

※括弧は筆者注

加えて元禄4(1691)年に佐渡奉行に赴任した荻原重秀[1658 - 1713]は遊廓からの徴税を免除する政策を採っていました。

したがって、鉱山町や港町の賑わいに呼び寄せられた男相手に自然発生した娼街と解釈するよりも、むしろ金山運営のために積極的な売春政策が採られ、公設的な性格がうかがえるのが当地の遊廓です。信景の説く「凡そ女を買うには、何れも皆売り女にする約束にて生涯を買ひ切る事法なり」には、学問や経営論の前に、人を人と見做さない意識に言葉を失います。

当地の遊廓の濫觴には諸説あり、その一つが織田信長の遺児・松姫と侍女が落ち延びて、比丘尼として春をひさいだというもの。松姫の零落伝説は全国に散在しているようで、当地もその一つです。

この松姫の墓が、かつて「上相川千軒」と謳われた、いまや藪と雑木林の山中にあります。1時間ほど彷徨いましたが、ようやく松姫の墓を見つけました。なかなか辿り着けないのもそのはずで、上相川と呼ばれたかつての鉱山町の最も高い位置に、松姫の墓はありました。

上相川の斜面を行きつ戻りつ1時間ほど登り続けて、松姫の墓に辿り着く頃には疲労困憊と相成りました。事前調査が不足したままの愚行であったのですが、小高い丘程度を想像していた私は、想像以上に広大な斜面に上相川の町が拡がっていたことに驚くと同時に、これほどの高みにわざわざ墓石を持ち上げる労力(費用)を厭わなかった理由とは何なのか、考え込んでしましました。大山祗神社や上相川番所より高い位置に据えた意志には、単なる貴人の供養を超えた強烈なものを感じました。(やはり実地に歩いてみないと、こうした疑問は湧かないものです)

松姫の墓は、神とお上を睥睨するかのような位置にあります。賤視に晒される比丘尼たちが自らのルーツを松姫伝説に重ねて、人としての矜持を保とうとしたかのようで、彼女たちの切ない意志に映りました。松姫伝説を掃いて捨てるほどある俗説と一笑に付したくなる気持ちは消え失せました。現代でも寄る辺ない立場にいる人ほど、居場所やルーツを求めるものです。

かつての上相川に残る苔むした石段、崩れかけた石垣を踏みしめるたびに諸行無常を覚えますが、とはいえ3〜4世紀前のこと。現存する最古の木造建築・法隆寺(605年造)に、私たちは修学旅行やテレビ番組などを通じて身近に接していることを思えば、相川の盛衰は「最近」のことです。

取材先で訪れる地方は、どこもかしこも少子高齢化が進み、寂しい景色が広がっています。今から3世紀も経てば、少なくない地方の町並みが、ここ上相川のように苔むして雑木林に埋もれてしまうのではないか、佐渡をフェリーで離れても、どこか暗い気持ちがまとわりつく取材となりました。

余談

佐渡金山がユネスコ『世界遺産』登録に向けて推進されていることは多くの人が知っていると思います。2022年2月には、正式に日本政府がユネスコに推薦書を提出しました。新潟市や佐渡ヶ島を訪れると「世界遺産推薦決定!」と、これを祝うポスターや横断幕を多く見掛け、小さな祝賀ムードが漂っています。そして、これらを駅やフェリーターミナル構内で多く見掛ける事実からは、登録の暁には…と、観光特需に寄せる地元の期待が伝わってきます。今年9月には推薦書の不備が見つかるという失態は、地元の失望とともにニュースで盛んに伝えられました。

平成30年に催された第1回目の『佐渡市文化財保護審議会』の議事録が残されており、興味深いので紹介します。同会では世界遺産の推薦書についても審議しています。

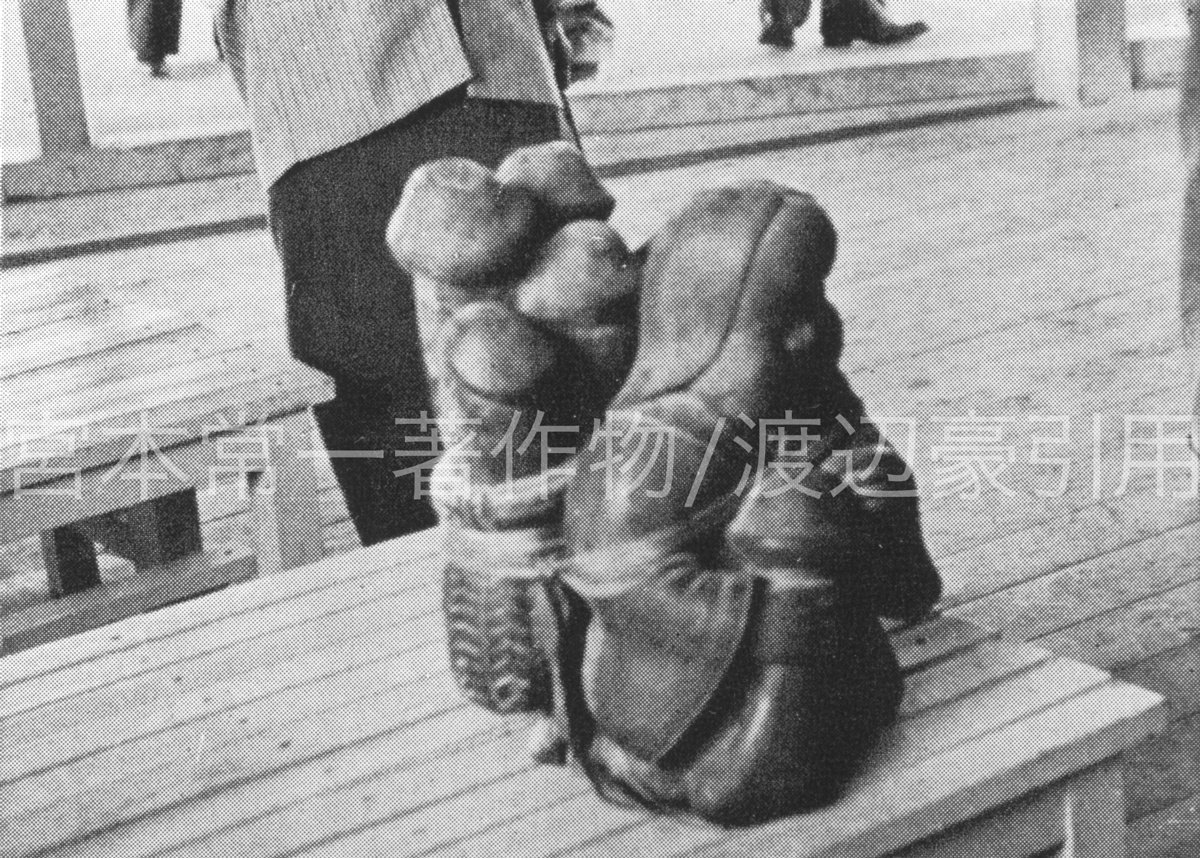

文化財の買収に関することと要綱にありますが、購入した方がよいと我々が思った際は、どうしたらよいのでしょうか。今でも後悔しているのは、真野御陵近くの売店に遊女屋に置いてあったという、大きな木像がありました。遊女と思われる大きなお相撲さんのような姿で、背中のショイカゴにはキノコがたくさん入っていました。おそらくこれは男根ですね。これは何かと聞いたところ遊女屋の物と聞きました。佐渡を世界遺産にというと花街のことはダメだという雰囲気があるかもしれませんが、金銀山に関する博物館が仮にできたとすると展示物としては非常に見物だなと感じます。ただし、今どこに行ったのかさっぱりわかりません。そのような際には、世界遺産推進課に聞きに行けばいいのか、どうか。何とも言えません。

発言者は地元有識者。このような置物は確かに興味深く、私も見たい欲求に駆られました。探してみたところ、『宮本常一著作集4』(1969年、未来社)に収録されていました。

発言は議題「世界遺産推薦書(改訂版)について」「歴史的風致維持向上計画について資料」に交わされているときのもので、従って発言中「博物館」とは、世界遺産を視野に入れた何らかの博物館と推察します。発言中「見物」について発言者は詳述しておらず、これのみで断定することはできませんが、これを逆説的に考えれば、詳述するほどの言語化がなされていない、となります。ここに私は「見せ物」に限りなく近いニュアンスを覚えました。世界遺産登録に向けた客寄せパンダと見做しているかのようです。加えて、発言中「花街」は遊廓を含むものと解せますが、何故ダメなのか言及されていません。おそらく「地元の誉れたる世界遺産に含めるには相応しくない」との意識ではないでしょうか。ここには地域社会や地域教育における遊廓に対する眼差しが象徴的に表れています。

ちなみにユネスコ『世界遺産』は「地元の誉れ」とイコールではないことは、以前記事にしました。

加藤晴美氏(東京家政学院大学現代生活学部准教授。歴史地理学、人文地理学。リサーチマップ)の著書『遊廓と地域社会 貸座敷・娼妓・遊客の視点から』増補版パンフレット「増補刊行にあたって」では、近年の鬼滅ブームに絡めて、ネット空間で遊廓にまつわる言説がお為ごかしの残酷話として消費される様を「ある種の身勝手なロマンを遊廓に投影した結果」と指摘しています。

私はネット空間に加えて、地元にも、いや地元にこそ、この手のロマンが充満していることを、これまでの取材経験から肌感覚で感じてきました。したがって、例に挙げた佐渡市の有識者や会議の意識は例外ではないと確信します。さらに付言すると、先の佐渡の例が顕著なように、いったん観光言説に飲み込まれると、表層的で一過性な言論空間であるネットよりも問題は深刻化します。

『ダークツーリズム』の著者、観光学者の井出明氏(金沢大学国際基幹教育院准教授、リサーチマップ)は、当著で以下指摘しており、これは大変示唆的です。

ある地域が観光に活性化の緒を求めるということは、それだけ基盤となる他の産業がないことを意味しており、多くの場合、〝最後の賭け〟のように観光に期待してしまう。

〝最後の掛け〟に臨んでいる自治体が採用する観光政策は、近視的な実益を短期的に求めようとして、歴史の多面性・多義性に議論が深められないことは、先の発言に如実に現れています。今回はあえて踏み込みませんでしたが、佐渡金山における朝鮮人労働問題もまたその一つです。加えて深刻な理由は、批判的な意見があると、地元からは「地元の苦労を知ってから言え」といった、議論や言論を遮断する拒絶反応が起き、分断されることです。外来者との融和的で多様性に富むコミュニケーションであるはずの産業の一つ「観光」が、むしろ地元直下に大断層を形成する原因となる不幸も内包しています。

付記

ヲカルの墓のありかについては磯部『佐渡金山』でも触れておらず、様々調べてもどうしても分からなかったので、佐渡市教育委員会と相川郷土博物館に問い合わせました。応えは「分からない」とのこと。調べあぐねていると、同館を訪れたことがあるマツタケさんが答えをくれました。マツタケさんが写真メモしていた館内パネルがヲカルの墓のありかについて言及されていたのでした。(マツタケさんにはこの場を借りてお礼申し上げます)

職員が自館の展示内容について把握していないことに失望しましたが、もちろんすべての展示物について把握しているとも限らず、単に重要度の低いものという扱いなのでしょうが、それはそれで別の失望に繋がります。ちなみに相川の遊女について精力的に調査した磯部欣三氏は佐渡博物館館長を勤めた人物で、相川郷土博物館からすれば、同業かつ地元の先輩に当たる事実も付記します。

※1:いしき串木野市教育委員会『郷土史料集2「金山編」』

※:ヘッダー画像は相川の覚性寺跡にある江戸無宿の墓に併設されている「佐渡金山遊郭遊女諸精霊位供養塔」、令和4年10月に立正佼成会佐渡教会が建立。